Озон – трехатомная молекула кислорода, появился в атмосфере около 2-х миллиардов лет назад в результате обратимой фотохимической реакции. За 1сек образуется и разрушается 5-6 тонн озона. В настоящее время в атмосфере находится 3,3 млрд. тонн озона, из этого количества 90% находится на высоте 25-30 км в стратосфере и образует озоновый слой, который поглощает 99% ультрафиолетового излучения солнца с длиной волны 290 нм. Это излучение самое опасное для всего живого, в том числе и для человека, т.к. вызывает злокачественное образование на коже – меланому и другие онкологические заболевания, т.к. происходит ослабление иммунной системы и возникают генетические изменения. Именно на реакцию образования и разрушения озона расходуется часть этой энергии: 3О2=2О3

О2 = Оо + Оо О2 + Оо = О3

В 1979 г. было замечено снижение концентрации озона в стратосфере над Антарктидой. Это явление было названо ОЗОНОВОЙ ДЫРОЙ. Ее площадь более 10 млн. км2, что почти равно площади США. Позднее «блуждающие» озоновые дыры стали наблюдаться и в Северном полушарии (над Гренландией, Канадой, Якутией) в зонах стойких антициклонов. Средняя скорость уменьшения количества озона составляет 0,5-0,7% в год.

|

|

|

Уменьшение количества озона на 1% влечет за собой увеличение уровня ультрафиолетового излучения на 1,5%. Причиной разрушения озонового слоя являются ОРВ (озоноразрушающие вещества).

В 1928 был синтезирован дихлордифторметан CF2Cl2, а затем и другие ХФУ (хлорфторуглеводороды). Эти вещества широко применялись в качестве хладоагента в холодильных установках, т.к. они обладали свойством отбирать тепло из окружающей среды при расширении. Кроме того, благодаря высокой летучести, их использовали при производстве аэрозольных упаковок и различных пористых полимерных материалов: пенополиуретана, поролона и т.д. В России в конце 80-х годов выпускалось 30000 т хлорфторуглеводородов ежегодно. Однако, когда эти вещества поднимаются в стратосферу, там происходит реакция, приводящая к разрушению озонового слоя. Под действием ультрафиолетового излучения атом хлора отрывается и вступает в реакцию с кислородом:

СF2Cl2 = СF2С1о + С1о

2С1о + Оо = С12О 2С12О =С12 + О2

Образуется нестойкое соединение, которое сразу разрушается на молекулу хлора и молекулу кислорода, но т.к. атом кислорода участвует в этой реакции, то реакция равновесия смещается в сторону разрушения озона.

Скорость разрушения озона в настоящее время превышает скорость его образования. В 1997 г. правительства 56 стран подписали Монреальский протокол, по которому обязались до 1997 г. сократить, а в последующем прекратить выпуск озоноразрушающих веществ. Сейчас выпуск ОРВ в мире прекращен, но в атмосфере столько ОРВ, что они будут разрушать озоновый слой еще 200 лет.

|

|

|

|

Атмосферные примеси перемещаются в атмосфере благодаря атмосферной циркуляции. При переносе они могут подвергаться химическому распаду или трансформации, а также радиоактивному распаду и вымываться из атмосферы осадками. Из атмосферы они могут осаждаться вследствие захвата поверхностью (сухое поверхностное осаждение), гравитационного оседания и вымывания осадками.

Рассеивание отходящих газов в атмосфере обеспечивается их выбросом через высокие трубы и снижением концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы за счет турбулентной диффузии. Турбулентная диффузия — результат движений атмосферных вихрей. Размер этих вихрей меняется от сантиметров до тысяч километров (циклоны, антициклоны). Атмосферная турбулентность практически отсутствует у поверхности, возрастает с высотой примерно до половины пограничного слоя и потом затухает на верхней его границе до сравнительно малой интенсивности.

Рациональное размещение предприятий основывается на расчётах распространения примесей в атмосфере. Покинув источник, струя примеси движется по ветру и одновременно благодаря диффузии расширяется. Состояние атмосферы решающим образом влияет на это движение. Особую роль играют температурные инверсии. Если слой тёплого воздуха располагается над слоем холодного и граница между слоями находится выше источника, то такая приподнятая инверсия запирает примесь у поверхности земли. При слабом ветре это приводит к скоплению загрязняющих примесей у поверхности вблизи источника — наихудшая ситуация с точки зрения загрязнения воздуха. Когда источник — труба расположен выше инверсионного слоя, то примесь распространяется вверх. Это одна из главных причин строительства высоких труб.

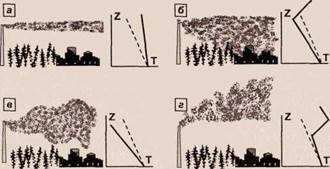

Рис. 4. Основные типы дымовых струй:

а — при устойчивом состоянии атмосферы;

б — приподнятая инверсия прижимает струю к поверхности;

в — при неустойчивой стратификации атмосферы;

г — низкая инверсия отделяет струю от поверхности.

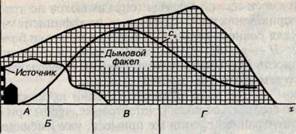

Если источник приподнят над поверхностью, то примеси требуется некоторое время, чтобы достичь поверхности. Поэтому максимум приземной концентрации примеси возникает не непосредственно «под трубой», а на некотором расстоянии. При удалении от источника примесь рассеивается как по вертикали, так и в горизонтальном направлении, поэтому максимум приземной концентрации уменьшается. Это вторая причина строительства высоких труб.

Рис. 5. Распределение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы от организованного высокого источника выброса

Максимальная концентрация примесей в приземном слое прямо пропорциональна производительности источника и обратно пропорциональна квадрату высоты трубы. Повышение температуры и скорости выхода газов из устья трубы приводит к увеличению температурного и инерционного подъема струи, улучшению рассеивания вредных выбросов и снижению их концентраций в приземном слое атмосферы. В районе источника выброса образуется несколько характерных зон:

- зона А - зона неорганизованного загрязнения;

- зона Б — переброска факела, включающая зону неорганизованного загрязнения А;

- зона В — задымление с максимальным содержанием вредных веществ. Зона задымления наиболее опасна и должна исключаться из района жилой застройки;

- зона Г, характеризующаяся постепенным снижением концентраций примесей по мере удаления от источника.

На расстояниях от источника, превышающих 50 км, высота источника перестаёт влиять на вертикальное рассеяние примеси, и кончается область локального переноса. Отсюда начинается региональный перенос примеси, в котором основную роль играют циклоны и антициклоны. Эти вихри создают чрезвычайно сложную картину движения атмосферных масс и, соответственно, примесей, так как на вращательное движение внутри вихрей накладывается поступательное движение самих вихрей. Вертикальное распределение примеси теперь зависит от турбулентности, скорости сухого осаждения и осадков. Поверхностное сухое осаждение выедает примесь вблизи поверхности, и максимум концентрации смещается вверх.

|

|

|

2015-07-04

2015-07-04 1126

1126