МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Перечень сокращений

СПУ - сетевое планирование и управление

ТЭП - технологический эксплуатационный процесс

ЭП - эксплуатационный процесс

Виды моделей ТЭП и их сравнительная характеристика

Объективная сложность и опасность эксплуатационных процессов, проводимых на ракетно-космических комплексах, а также требования по повышению их эффективности и безопасности обусловливают необходимость применения современных методов сетевого планирования и управления (СПУ), которые позволяют:

формировать календарный план реализации некоторого комплекса работ для достижения поставленной цели;

выявить и мобилизовать резервы времени, трудовые, материальные и финансовые ресурсы;

осуществлять управление комплексом работ по принципу «ведущего звена» с прогнозированием и заблаговременным предупреждением возможных отклонений от принятого плана работ (срывов в ходе работ);

повышать эффективность управления в целом при четком распределении ответственности между руководителями и исполнителями работ разных уровней.

|

|

|

При этом следует отметить, что в процессе формализации сложных процессов необходимо руководствоваться рядом правил, главное из которых состоит в обеспечении необходимой информационной достаточности разрабатываемых моделей, что, в целом, и определяет степень их полноты, сложность, предназначение, применяемые методы моделирования, а, следовательно, адекватность и предсказательность результатов моделирования ТЭП. Рассмотрим основные виды моделей технологических эксплуатационных процессов и проведем их сравнительный анализ.

Наиболее простой и распространенной формой представления эксплуатационных процессов являются линейные диаграммы, которые иногда называют графиками Ганта, ленточными графиками, технологическими план-графиками и т.п.

Линейная диаграмма представляет собой модель, в которой на горизонтальной оси наносится равномерная шкала времени – t, а каждая операция (работа) изображается полосой (линией), параллельной оси времени и равной продолжительности этой операции. При этом в диаграмме используется только один логический элемент – «работа» (операция).

На практике применяются различные виды линейных диаграмм, которые могут отличаться как различными связями операций во времени, так и вариантами представления ленточных графиков (рис. 1).

|

Так, например, могут быть показаны дополнительными пунктирными линиями взаимосвязи отдельных работ и указаны сроки их начала и окончания, а также необходимое число исполнителей. В некоторых случаях ленточные графики дополняются индексами, которые отражают исполнителей определенной специализации, или таблицей, содержащей информацию об этой работе, и т.п. При этом площади лент выбираются пропорциональными необходимым трудозатратам на выполнение соответствующей работы, а вертикальными стрелками изображают окончание определенного этапа процесса, что облегчает контроль над ходом выполнения работ.

|

|

|

Формализация эксплуатационных процессов в виде линейной диаграммы заключается в построении соответствующего ленточного графика на основе информации о сроках начала  и сроках окончания

и сроках окончания  каждой работы ТЭП.

каждой работы ТЭП.

Простейшая математическая модель ленточного графика, учитывающая лишь только последовательность работ, может быть представлена в виде выражения:

(2.1)

(2.1)

где  - номер работы ленточного графика

- номер работы ленточного графика  .

.

Однако формализация ТЭП в виде такой модели не позволяет получить новую, дополнительную информацию об исследуемом процессе, по сравнению с его графическим отображением, так как не представляет возможности проводить многовариантный анализ технологического процесса с учетом влияния различных факторов при достижении поставленной цели.

Применение на практике линейных диаграмм обусловлено некоторыми их достоинствами:

во-первых, они очень просты в построении и использовании, так как не требуют никакой особой подготовки или специального обучения;

во-вторых, они наглядно отображают ход работ, особенно при их небольшом количестве, и удобны для определения тех работ, которые должны выполняться в каждый конкретный момент времени.

Вследствие перечисленных достоинств линейные диаграммы оказываются вполне пригодными для решения отдельных задач планирования и управления эксплуатацией ВВТ.

Однако наряду с достоинствами линейные диаграммы имеют и следующие существенные недостатки:

1. Линейные диаграммы неудобны для отображения сложных процессов, так как не позволяют достаточно наглядно отобразить взаимосвязи операций, что значительно затрудняет как учет операций, подлежащих выполнению, так и оценку их значимости для достижения конечной цели ТЭП.

2. Линейные диаграммы имеют ограниченные возможности по прогнозированию процесса реализации ТЭП, так как дают информацию о выполненных работах и не информируют о предстоящих работах.

3. Линейные диаграммы не позволяют отразить динамичность сложных процессов, являются малочувствительными к изменениям условий выполнения операций, так как не позволяют учесть случайные воздействия в процессе их реализации.

4. В линейных диаграммах состав и сроки выполнения операций указываются однозначно, что не всегда соответствует действительности, так как не отражает неопределенности, присущей любому реальному процессу или явлению.

5. Математические модели линейных диаграмм не учитывают множество различных факторов, влияющих на качество выполнения эксплуатационных процессов, их сложность и неопределенность при достижении поставленной цели, а также не позволяют использовать современные методы оптимизации и возможности ЭВМ для прогнозирования, анализа и выбора оптимального варианта ТЭП по заданному критерию эффективности.

Таким образом, для планирования сложных технологических эксплуатационных процессов, состоящих из множества работ и операций, линейные диаграммы (ленточные графики) оказываются недостаточно удобными в использовании, так как не позволяют охватить весь объем проводимых работ в их взаимосвязи, что существенно затрудняет их оптимизацию и оперативное управление эксплуатационным процессом в целом.

В то же время, по мере усложнения ТЭП в ходе их планирования стали возникать новые задачи, решение которых с использованием линейных графиков является крайне затруднительным или невозможным.

|

|

|

К числу таких задач могут быть отнесены следующие задачи:

оценивание значимости отдельной операции (работы) для достижения конечной цели эксплуатационного процесса;

прогнозирование сроков выполнения отдельных операций (этапов) и всего комплекса работ ТЭП;

выбор (нахождение) оптимального (рационального) плана реализации ТЭП по некоторому критерию из множества возможных (допустимых, альтернативных) планов;

оперативное управление эксплуатационным процессом, т.е. своевременное принятие решения об изменении планов реализации ТЭП в случае возникновения неплановых ситуаций;

оптимизация расходования ресурсов (временных, трудовых, финансовых, материальных и т.п.) в условиях неопределенности;

автоматизированная обработка планов с применением ЭВМ.

Решение поставленных задач потребовало разработки более информативных, а, следовательно, и более сложных графиков, которые получили название сетевых моделей. Заметим, что в настоящее время в литературе можно встретить наряду с термином сетевая модель и другие, такие как сетевой график, сетевой план, сетевой план-график. Все эти термины являются синонимами. Однако наиболее удачным и правильным представляется все-таки термин «сетевая модель», так как топология таких графиков напоминает сеть, где операции эксплуатационного процесса и последовательность их выполнения изображаются с помощью направленных дуг, соединяющих узлы сети, с указанием наименования и количественных характеристик выполняемых работ.

Сетевая модель представляет собой графическое изображение эксплуатационного процесса в виде комплекса взаимосвязанных работ с указанием их количественных характеристик (параметров). Другими словами - это план выполнения некоторого комплекса работ ТЭП, оформленный в виде сетевого графика.

Отличительной особенностью сетевой модели от ленточного графика является введение дополнительного логического элемента – «события», позволяющего четко определить все временные взаимосвязи предстоящих работ. Наличие в модели двух логических элементов - «события» и «работы» позволяет любой процесс представить в виде графа, который является математическим объектом и может быть исследован математическими методами. Кроме того, введение нового логического элемента – «события» позволило получить более совершенную форму представления ТЭП, наглядно отобразить взаимную связь и последовательность выполнения всех операций. При этом сетевая модель отражает порядок и последовательность выполнения работ и мероприятий, сроки их начала и окончания, продолжительность работ и существующие резервы времени и др.

|

|

|

Таким образом, сетевая модель, по сравнению с ленточными графиками, содержит значительно больше информации и позволяет количественно оценить степень неопределенности, присущую операциям, а также вероятность достижения поставленных целей как процесса в целом, так и отдельных его частей.

Благодаря своим достоинствам и тем практическим результатам, которые можно получить при исследовании сетевых моделей, последние получили в настоящее время самое широкое распространение во всех областях человеческой деятельности и, в частности, в области военного дела.

Рассмотрим некоторые известные методы (модели) сетевого планирования и управления технологическими процессами.

Достаточно простой метод составления план-графика с использованием ЭВМ получил название метода критического пути (Critical Path method – CPM).

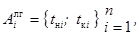

Модели подобного типа называют сетями, ориентированными на события. На данной сети (рис.2) работы изображаются дугами (стрелками), а в узлах помещаются события, обозначающие фиксированный момент окончания всех предшествующих работ и одновременного начала всех последующих работ. Характерной особенностью этого вида сетевых моделей является то, что длительности работ задаются детерминированными величинами и записываются под стрелками соответствующих работ.

|

Сети CPM получили широкое применение в ракетных войсках, в частности, при составлении технологических графиков по поддержанию и приведению ВВТ в установленную степень готовности к применению по назначению.

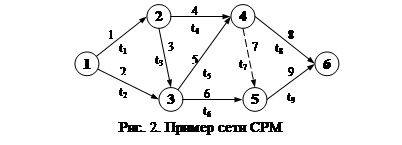

С целью учета случайного характера времени выполнения работ (операций) был создан специальный метод планирования работ, который был назван методом анализа и оценки программ (Program Evaluation and Review Technique – PERT).

Внешне сетевая модель PERT не отличается от сетевой модели CPM. Однако ее важной особенностью является то, что характеристики модели PERT рассчитываются с учетом случайного характера длительностей выполнения работ. При этом длительность выполнения каждой работы задается параметрами закона распределения этой случайной величины, например, математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонение (рис.3)

Внешне сетевая модель PERT не отличается от сетевой модели CPM. Однако ее важной особенностью является то, что характеристики модели PERT рассчитываются с учетом случайного характера длительностей выполнения работ. При этом длительность выполнения каждой работы задается параметрами закона распределения этой случайной величины, например, математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонение (рис.3)

|

Технологические эксплуатационные процессы, содержащие сотни и даже тысячи операций, могут оформляться в виде сетей предшествования (метод сетей предшествования).

Характерной особенностью сети предшествования является то, что в узлах этой сети изображаются работы, а дуги (стрелки) обозначают взаимосвязи между ними и последовательность их выполнения (рис. 4). Так как в узлах таких сетей изображаются работы, а стрелками обозначаются их взаимосвязи и последовательность выполнения, то их еще называют сетями, ориентированными на работы. При этом оказалось, что с помощью этого метода многие процессы удается моделировать значительно лучше, чем с помощью сетей CPM, в частности, процессы, содержащие повторяющиеся и параллельно выполняемые работы.

Следует отметить, что этот вид сетевых моделей получил широкое распространение при планировании эксплуатационных процессов благодаря ряду своих преимуществ, таких как:

сети предшествования наиболее наглядно отражают реальную последовательность работ (операций), структура сети проста и в ней отсутствуют фиктивные работы;

система кодирования работ достаточно гибка для того, чтобы удовлетворять различным требованиям планирующих органов управления. Например, на сетевом графике ТЭП легко обозначить (представить) связи, которые позволяют учесть организационные (обеспечивающие) особенности без изменения логики эксплуатационного процесса;

сети предшествования позволяют значительно проще моделировать, чем другие сети, повторяющиеся и параллельно выполняемые работы, а также использовать ЭВМ при расчете различных планов, так как алгоритмы построения не содержат эвристических этапов.

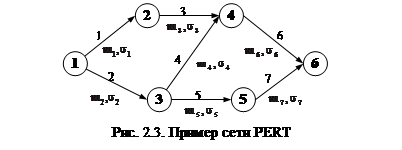

Для исследования более сложных технологических эксплуатационных процессов, особенно когда информация о предстоящих работах имеет большую неопределенность, используется метод анализа и графической оценки (Graphical Evaluation and Review Technique – GERT). Применяемые при этом сетевые модели были названы сетями GERT.

Метод GERT применяется в тех ситуациях, когда реализация события зависит от завершения не всех, а одной или нескольких предшествующих работ, и сам факт выполнения работы носит вероятностный характер. В основе метода лежат сети со стохастической (случайной) структурой.

Одной из важнейших целей метода GERT является моделирование процесса, причем исследованию многократно подвергается логика сетевой модели, т.е. каждая работа (путь) реализуется (путем моделирования) заданное число раз в различных ситуациях. Собранный статистический материал используется для анализа ТЭП. При этом кроме статистики числа реализаций собирается и другая статистическая информация, относящаяся к данному моменту реализации (к данному событию и т.п.).

Сети GERT состоят из узлов (событий) и направленных ветвей (рис. 5а). При этом допускаются петли, которые могут начинаться из любого узла и завершаться в любом предыдущем узле. Например, с помощью сетей GERT легко формализуются реальные технологические процессы, связанные с техническим обслуживанием сложных систем, в которых при обнаружении отказа в процессе выполнения работы и его устранения необходимо повторить некоторые предыдущие (предшествующие) работы (например - повторить проверки, провести испытания и т.д.).

Использование сетей GERT для планирования большого комплекса работ затруднительно, так как сетевая модель получается громоздкой и теряется наглядность представления всего комплекса работ ТЭП. Однако для детального изучения фрагментов работ (приемов, переходов), а также отдельных операций преимущества метода анализа и графической оценки неоспоримы.

Для описания функционирования асинхронных автоматов немецким ученным К.А. Петри были предложены сетевые модели, которые впоследствии получили название сетей Петри.

Графической моделью сети Петри является сеть с вершинами двух типов (рис. 5б): вершины-позиции и вершины-переходы. Вершины-позиции обозначаются кружочками и обычно соответствуют состояниям, в которых может находиться моделируемый объект, а вершины-переходы (узлы-планки) – планками, что соответствует событиям, влекущим их возможные изменения в последующем. Дуги (стрелки) в сетях Петри могут соединять только разнотипные вершины. События или состояния системы моделируются позициями, а причинно-следственные связи наступления этих событий переходами.

Сети Петри нашли свое применение, в основном, при научных исследованиях технологических эксплуатационных процессов в качестве аппарата имитационного моделирования.

Отличительной особенностью функциональных сетей типа Петри и GERT является стохастическая структура их сети, в отличие от детерминистской структуры сети PERT. Это означает, что для завершения моделируемого процесса или появления требуемого события необходимо реализовать не все дуги предецессоры (т.е. выходящие из предшествующих узлов и входящие в него) и саксессоры (т.е. дуги выходящие из узла и связывающие его с последующими узлами), а только ту их совокупность, которая минимально необходима и достаточна для этого. В тех случаях, когда соответствующий ресурс является переменной величиной, реализация конкретных дуг сети сопровождается выбором ее значения в соответствии с заданным вероятностным или возможностным распределением.

Эти сети имеют в общем случае четыре типа символов – источник, сток, метка или планка и статистика. При этом сети Петри могут характеризоваться еще и раскраской, а сети GERT – числом степеней свободы. Раскраска, то есть использование разноцветных маркеров, позволяет учесть разнородность состояний или потоков информации, моделируемых сетями Петри, а введение степеней свободы – количество условий предецессоров, необходимых для реализации конкретного узла сети GERT. В целом же эти и другие дополнительные возможности стохастических сетей позволяют не только увеличить множество учитываемых признаков моделируемого объекта или процесса, но и упростить их структуру.

Достоинствами сетей типа Петри и GERT являются:

возможность объединения логических и графических способов представления исследуемых процессов (событий);

учет стохастичности информации, выраженной узлами и дугами, а также возможность моделирования параллельно протекающих, циклических и многократно наблюдаемых процессов;

наибольшие (по сравнению с другими типами диаграмм и сетей) логические возможности – в смысле строгости, компактности и простоты корректировки условий наблюдения моделируемых событий и явлений.

Таким образом, сети стохастической структуры позволяют моделировать различные эксплуатационные процессы и прогнозировать их альтернативные исходы. При этом вероятность их реализации зависит от распределения тех случайных или лингвистических переменных, которые задаются узлами или ветвями каждой такой сети. Помимо вероятностных параметров рассматриваемые модели используют практически весь набор данных, предусмотренных для семантического и семиотического моделирования.

После общей характеристики существующих моделей и методов планирования эксплуатационных процессов рассмотрим более подробно сетевые модели, получившие широкое распространение при планировании ТЭП на вооружении и военной технике, к которым относятся сети CPM и PERT.

2015-07-21

2015-07-21 1968

1968