Масштабы использования и экономическая значимость ртутных (особенно люминесцентных) ламп очень велики. В России такие лампы обеспечивают до 65...70 % световой энергии, генерируемой искусственными источниками света. В частности, в настоящее время в стране единовременно эксплуатируются не менее 140 млн. светильников с ртутными лампами низкого давления (преимущественно с трубчатыми люминесцентными лампами) и порядка 13 млн. светильников с ртутными лампами высокого давления.

В Москве за год потребляется 6000 тонн изделий только люминесцентных ламп радиоэлектронной, электротехнической и медицинской отраслей промышленности, содержащих ртуть и ее соединения. Ежегодно на свалки только люминесцентных ламп вывозится 7 млн. штук [4.4.].

Ртуть, входящая в состав ламп, является опасным поллютантом и занимает одно из первых мест в списках загрязняющих окружающую среду веществ, подлежащих обязательному экологическому и гигиеническому контролю.

В связи с этим приобретает практическое значение дальнейшая разработка и внедрение технологий извлечения дорогостоящих материалов из люминесцентных ламп после окончания срока эксплуатации. В частности, технологии извлечения ртути.

|

|

|

Разработки технологий извлечения ртути являются составной частью создания ресурсосберегающих технологий и природоохранной системы.

Высокая опасность загрязнения помещений и территорий ртутью, а также сложность проблемы демеркуризации· во многом обуславливается ее своеобразными физико-химическими свойствами.

Ртуть (Hg) имеет атомный вес 200.59. Она мало распространена в природе: содержание в земной коре составляет всего 0.000005 вес.%.

Изредка ртуть встречается в самородном виде, вкрапленная в горные породы; главным образом она находится в природе в виде сульфида ртути HgS (или киновари).

Ртуть имеет плотность 13.546 г/см3 и является единственным жидким металлом при температуре 20ºС.

Ртуть является весьма дорогостоящим элементом. Добыча ее отличается трудоемкой технологией и приводит к нарушению земель по форме рельефа местности, то есть – к нарушению экологического равновесия.

Ртуть легко сорбируется из воздуха отделочными и декоративными материалами. При изменении внешних условий (механические воздействия, температура и т.д.) может попадать в помещение за счет процесса десорбции. Относительно легко ртуть проникает сквозь строительные материалы (бетон, кирпич, лакокрасочные покрытия и т.д.), способна испаряться через слой воды и других жидкостей.

По степени воздействия на организм человека в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ «Вредные вещества. Общие требования безопасности» [4.5.] ртуть относится к первому классу опасности и является веществом чрезвычайно опасным, причем наличие ртути в воздухе обнаруживается только с помощью специальной аппаратуры.

|

|

|

Гигиенические нормативы 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны» устанавливают ПДК ртути в воздухе рабочей зоны, которая составляет 0.0003 мг/м3 [4.6.].

По токсическому (вредному) эффекту на организм человека ртуть и ее соединения оказывают общетоксическое и мутагенное воздействие, а также влияют на репродуктивную (детородную) функцию [4.7., 4.8.].

Именно поэтому во многих странах мира особое внимание уделяется созданию специальной системы утилизации ртутьсодержащих отходов, при которой последние изымаются из общего потока отходов и перерабатываются на специальных предприятиях. Раздельный сбор и переработка ртутьсодержащих отходов потребления не только способствует снижению уровня загрязнения среды обитания ртутью, но и увеличивает экологическую безопасность и экономическую эффективность утилизации основной массы отходов, образующихся в городах.

В России отработанные ртутные лампы также относятся к опасным отходам и подлежат обезвреживанию и переработке с использованием специальных технологий.

В России в последнее время ежегодно выходит из строя (используется) не менее 72 млн. ртутных ламп (подавляющую часть которых составляют трубчатые люминесцентные лампы низкого давления), содержащие около 4 т ртути, потенциально способной рассеяться в окружающей среде. Из указанного количества изделий в целом по стране ежегодно перерабатывается не более 40 %, что обусловлено отсутствием во многих регионах и городах России соответствующей системы сбора отработанных ламп и необходимых для их обезвреживания высокопроизводительных и экологически безопасных технологий.

Ртуть является составной частью газоразрядных люминесцентных ламп, в которых свечение создается от электрического разряда в парах металла или в смеси газа и пара.

Ртутные лампы широко используются для освещения улиц, жилых, общественных и промышленных помещений, местного освещения, в медицинских и оздоровительных целях, в прожекторных установках, светокопировальных аппаратах, сельскохозяйственных объектах и так далее.

Массовое применение ртутных ламп, особенно низкого давления, в которых парциальное давление ртути при установившемся режиме не превышает 102 Па, во многом обусловлено высокой световой отдачей, большим сроком службы (по сравнению с лампами накаливания), широким диапазоном мощностей, яркостью, возможностью получения разнообразных спектров излучения.

В общем случае можно различить два основных типа ртутных ламп – лампы, в которые входит металлическая (жидкая) ртуть и амальгамные лампы, в которых жидкая ртуть заменяется амальгамой [4.9.].

В Московском регионе имеются системы сбора и переработки отработанных ртутных ламп, основная масса которых обезвреживается в ИПП «Экотром» [4.10]. На предприятии разработана эффективная вибропневматическая технология утилизации ламп, и на ее основе создана высокопроизводительная экологически безопасная и ресурсосберегающая установка «Экотром-2», принципиально отличающаяся от известных отечественных установок демеркуризации ламп и не уступающая лучшим зарубежным аналогам.

Исследования, выполненные в последнее время за рубежом и в России, в том числе в НПП «Экотром», показали, что не менее 95…97 % ртути в лампе, бывшей в эксплуатации, связано с люминофором и лишь 3…5 % со стеклом и прочими ее деталями.

Установлено, что люминофор в отработанной лампе является своеобразным барьером для ртути и депонирует ее в разнообразных формах, определенная часть из которых достаточно прочно связывается с веществом и удаляется из люминофора лишь при очень высоких температурах (> 450ºС). Такое поведение ртути объясняется электрохимическими эффектами и наличием плазмы «ртуть/разряженный газ» в колбе работающей лампы. Эти исследования были положены в основу разработки принципиально новых способов обезвреживания люминесцентных ламп, основанных на использовании «сухих» и «холодных» технологических процессов, главной целью которых является максимально полное выделение из лампы люминофора - основного носителя ртути.

|

|

|

Подход, основанный на ведущей роли люминофора в концентрировании ртути в отработанной лампе, был использован и специалистами предприятия ООО «НПП «Экотром», которые разработали оригинальную вибропневматическую технологию разделения люминесцентных ламп на составляющие компоненты.

Эта технология, реализованная в установке «Экотром-2», также базируется на холодном и сухом процессе дробления и сепарации изделий в системе с пониженным давлением, которое создается специальным компрессором. Перерабатываемая лампа разделяется на металлические цоколи, измельченное стекло и ртутьсодержащий люминофор.

Объем ртутных ламп, перерабатываемых предприятием, превышает 7 млн. шт./год.

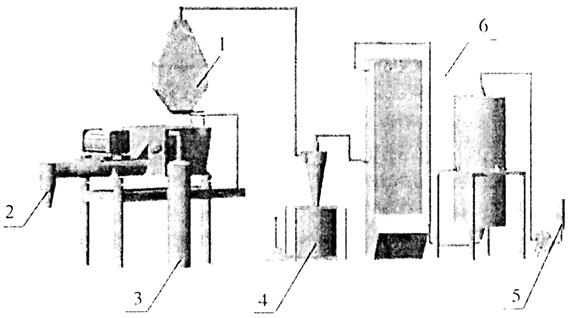

Вибропневматическая установка «Экотром-2» состоит из двух основных блоков: устройства разделения ламп (узел загрузки, пневмовибрационный сепаратор с дробилкой, циклон) и многоступенчатой системы очистки отходящих газов, включающей рукавный фильтр, адсорберы, газодувку с компрессором (рис. 4.4.).

Рис. 4.4. Основные узлы установки «ЭКОТРОМ-2»

1 – пневматический сепаратор; 2 – выход измельченного стекла ламп;

3 – контейнер для приема цоколей ламп; 4 – контейнер для люминофора;

5 – выход чистого воздуха; 6 – система очистки

Компрессор создает в установке разряжение (от 5…8 кПа в зоне загрузки ламп до 19…23 кПа перед газодувкой), что практически исключает вероятность пылегазовых выбросов в производственное помещение. Как уже сказано, установка оборудована последовательной системой очистки пылегазовых выбросов, включающей циклон (эффективность очистки 95…97 %), рукавные фильтры (99.96 %), рабочий адсорбер (с активированным углем), что позволяет практически полностью улавливать пыль люминофора и снизить содержание ртути в отходящих газах до уровня менее 0,0001 мг/м.

|

|

|

Переработка люминесцентных ламп на установке «Экотром-2» осуществляется следующим образом.

Лампы поступают на предприятие в специальных оборотных транспортных контейнерах. Затем направляются в узел загрузки и через ускорительную трубу за счет высокого разряжения непрерывно подаются в сепаратор с дробилкой, где измельчаются до крупности стекла менее 8 мм. Отделение стекла от люминофора производится за счет выдувания его в противоточно движущейся системе «стеклобой-воздух» в условиях вибрации. Очищенное от люминофора стекло поступает в бункер-накопитель. Цоколи отделяются от стекла на вибрирующей решетке и поступают в специальный сборник (технологический контейнер), который после заполнения направляется в демеркуризационно-отжиговую электрическую печь, где цоколи демеркуризируются. Отходящие газы указанной печи отводятся в существующую систему очистки.

Основная масса люминофора (95…97 %) улавливается в циклоне и аккумулируется в удобных для транспортировки металлических емкостях-бочках с полиэтиленовым мешком-вкладышем и герметичной крышкой. Не уловленный в циклоне люминофор осаждается в приемнике рукавного фильтра и затем упаковывается в такие же емкости. Ртутьсодержащнй люминофор отправляется на переработку на специализированные предприятия (для выделения металлической ртути); очищенные от ртути измельченное стекло и цоколи используются как вторичное сырье.

Балансовые расчеты показывают, что установка «Экотром-2» позволяет вместе с люминофором извлекать из каждой лампы не менее 95...97 % содержащейся в ней ртути. Подавляющая часть оставшейся ртути аккумулируется в рабочем адсорбере на активированном угле, импрегнированного серой.

При ежегодной переработке на установке 6 млн. ламп образуется около 90 т содержащего ртуть (800…1000 г/т) люминофора, около 25 т металлических цоколей и примерно 1 385 т стекла (в которых содержание ртути существенно ниже 2.1 мг/кг), а также 0.5 т отработанного активированного угля с содержанием до 14…15 кг ртути (после замены его в адсорбере).

Общий объем отходящих в атмосферу газов составляет 360 м3/ч; температура газов 10…30ºС, содержание ртути в них менее 0.0003 мг/м3.

При работе установки «Экотром-2» в режиме 5 000 ч/год масса ртути, ежегодно поступающей с отходящими газами в атмосферу, не превышает 0.54 г

(при сжигании только лишь 1 т каменного угля в топке городской ТЭЦ в атмосферу поступает 0.05…0.1 г ртути).

Технологический режим эксплуатации установки «Экотром-2» соответствует российским экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, что подтверждается лицензией МПР РФ (№ 50М02/0011/л), экологическим сертификатом соответствия требованиям ГОСТ РИСО 14001-98 (№ 000000309), заключениями Центра Госсанэпиднадзора по Москве.

2015-07-21

2015-07-21 2903

2903