Известно, что если человеку не давать спать, то он погибает через 4-6 суток (очень жестокая пытка, кстати).

Сон — естественное физиологическое состояние организма, процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем активности головного мозга и сниженной реакцией на окружающий мир.

Однако, ученые доказали, что хотя сон и необходим человеку именно для отдыха мозга, но во время сна мозг человека работает еще активнее и продуктивнее, чем во время бодрствования, когда человек взаимодействует со внешним миром.

Очень интересны в своем изучении теории сна: функции сна, его значение для организма человека вообще и нервной системы в частности.

- первая достаточно старая, но забавная теория —

сон – это результат застоя крови в головном мозге человека, когда тот принимает горизонтальное положение

- вторая —

во время бодрствования в клетках организма человека накапливаются окисляющиеся вещества и сон возникает в результате дефицита кислорода

- и уже современная, научная — И.П. Павлов рассматривал сон как единый процесс с внутренним торможением — когда человек бодрствует, то торможение охватывает только отдельные участки его организма, тогда как другие активны.

Когда человек спит, торможение широко распространяется по коре больших полушарий, что обеспечивает восстановление мозга и других структур организма для дальнейшей деятельности.

В современной науке рассматривают три основные функции сна:

1. Энергетическая — во время сна организм восстанавливает потраченную за время бодрствования энергию и накапливает ее для будущей активности.

2. Информационная — во время сна уменьшается, ограничивается восприятие информации органами чувств.

Здесь же есть такая точка зрения, что во сне нуждаются не органы и клетки, а психические функции: восприятие, память, мышление.

Это происходит тогда, когда мозг человека переполнен информацией, и ему необходимо отключиться, что бы «переварить» и «записать» уже имеющуюся информацию мира.

3. Психическая функция сна — существует два типа бодрствования: спокойное и напряженное. Напряженное бодрствование необходимо для целенаправленных и координированных реакций. Так же и во время сна. Во время быстрой фазы — аналога напряженного бодрствования — работает лимбическая система, когда эмоции активны, а координированные реакции пассивны — именно в это время человек видит сны, может подергиваться, совершать какие-то движение, волноваться и т.д.

Медленный сон — мышечная активность снижается, снижается частота дыхания и пульса, замедляется обмен веществ, и понижается температура, глаза могут совершать медленные движения.

Сон – это прежде активный физиологический процесс, никак не пассивный.

Во время сна активные связи человека с окружающим миром прерваны, происходит процесс обработки информации, накопления ресурсов. Организм отдыхает и работает одновременно, отдыхает для нового дня, набирается сил, и работает по «переработке» уже прошедшего дня.

Ученые доказали, что в процессе сна закрепляется долговременная память, причем сознательная память (события и факты) закрепляется в фазе медленного сна, а бессознательная (эмоции, движения, мимика) в фазе быстрого сна. Так что учить экзамен в одну-две-три ночи, может и действенно, но не долговременно. Тут количество запомненной информации не переходит в качество. Как правило, человек все забывает через три дня. Гораздо эффективнее растянуть этот процесс на недели.

В заключение хочется отметить, что существуют негласные соревнования: кто дольше сможет не спать. В «Книге рекордов Гиннеса» есть достижение американца, который не спал 19 суток. Кто-то продержался еще дольше, кто-то чуть меньше, говорят есть даже люди, которые могут вообще не спать и наслаждаться жизнью при этом. Однако все это очень спорно.

Одно совершенно ясно – польза сна для функционирования организма человека неоспорима!

Когда человек долго не спит, повышается его раздражительность, растет общее недовольство миром, снижается скорость реакции, как двигательной, так и ментальной. Это все происходит в первые сутки, у кого-то быстрее, у кого-то чуть медленнее. Далее сознание начинается путаться, так как перестраивается гормональный фон человека, возможны галлюцинации и даже психоз. Если человек и дальше упорствует в не засыпании – тот тут два пути: или его «срубит» и он уснет, или он умрет.

Потребность во сне у всех разная, но сон, как залог здоровья ЦНС и всего организма в целом, нам необходим!

Человек – существо биосоциальное, а значит подчинено законам двух миров: мира биологического и мира социального.

Человек, в отличие от животного, живет одновременно в этих двух мирах, а не в одном, природном.

Но чего же в нас больше? И в чем природа биосоциальности человека?

Биологического в человеке достаточно много — это:

- анатомия и физиология: кровеносная, мышечная и нервная системы; потребность в сне, еде, движении;

- и самое интригующее — наши инстинкты.

Социального в человеке также не мало:

- человек неразрывно связан с обществом и становится самим собой только при этой неразрывной связи;

- активная и пассивная речь;

- мышление;

- способность к целенаправленной деятельности;

- сознание и разум;

- и (венец всего) — творчество.

Таким образом, можно выделить основные отличия человека от животного: человеческая речь, сознание, способность производить орудия труда и творческая активность

Процесс индивидуального развития человека основан на накоплении биологической и социальной информации.

Биологическая информация отбиралась и сохранялась в процессе эволюции, она зафиксирована в виде генетической информации ДНК. Благодаря этой информации в индивидуальном развитии человека складывается уникальный комплекс структурных и функциональных признаков, отличающих человека от других живых существ. Второй вид информации представлен сумой знаний умений навыков (ЗУН), которые создаются, сохраняются и используются поколениями людей в процессе становления человеческого рода. Освоение этой информации происходит в ходе развития, воспитания и обучения индивида в течение всей его жизни.

Отметим очень важную вещь:

наследуются не речь, мышление, действия, а лишь потенциальная возможность их последующего приобретения и развития

Генетические возможности реализуются лишь при условии, что ребенок воспитывается в определенных условиях, с наглядным примером того или иного поведения, иначе говоря если с ним занимаются и общаются.

История о Маугли из одноименной сказки Р. Киплинга, о возвращении человеческого детеныша в свою стаю – это всего лишь миф, красивая сказка, не имеющая под собой ничего общего с реальной жизнью.

Ребенок лишенный человеческого общения в ранние (сензитивные) периоды своего развития навсегда утрачивает многие возможности и способности своего становления.

Если пропустить сензитивный период развития той или иной психической функции – потери будут практически невосполнимы.

Современный человек — это продукт взаимодействия биологических и социальных факторов.

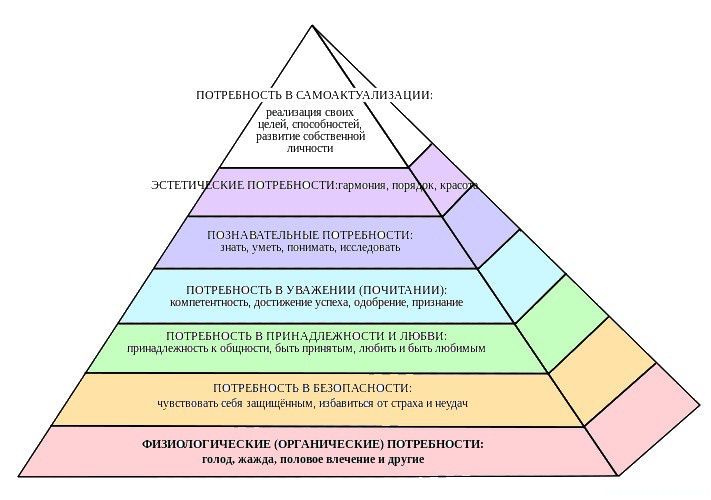

Очень наглядно сочетание и взаимодействие биологического и социального в человеке показывает пирамида потребностей А. Маслоу.

Мы видим, что базовые, биологические, животные потребности находятся в основании пирамиды, являясь ее базисом. Потребности социальные (любовь, общение, познание и самореализация) идут вверх по нарастающей, чем выше духовно и нравственнее развитее находится человек, тем более высокую ступень реализации своих потребностей он занимает. Но стоит учитывать, что без удовлетворения низших потребностей (сон, еда, движение) невозможно движение вверх.

Таким образом, без биологической составляющей не возможно появление Homo, но без общества, без социума, невозможно становление человека как Homo Sapiens.

В завершение хочется отметить, что и в животном мире встречается много социальных моментов. Изучение социального поведения среди животных – это прежде всего изучение сотрудничества между особями.

Не все виды животных умеют «сотрудничать». Так мотыльки, прилетевшие на свет и крутящиеся вокруг него скорее всего просто привлечены ярким источником, их поведение разрозненно, а не едино. Но например скворцы перед своей ночёвкой, совершают некие «полуобрядные» маневры в воздухе, следуя друг за другом в правильном порядке, что похоже на сверхъестественное общение.

Самым ярким типом социального сотрудничества между особями является привлечение одной особи другой, а также драки, брачные игры и «общение» в процессе всего этого представителей животного мира.

Так же отметим, что у животных существует и разделение труда: как правило, самец охотится, самка – охраняет потомство, но иногда бывает и наоборот, а иной раз партнеры сменяют друг друга.

Но самым ярким и любимым примером социальности среди животных представляют собой, конечно же, дельфины!

Учеными доказано, что звуки, которые издают эти млекопитающие, являются средством общения между ними!

2015-07-14

2015-07-14 616

616