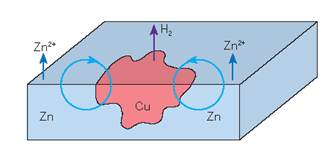

В отличие от чистых металлов технические часто содержат инородные включения (примеси). Поверхность сплава также может быть химически неоднородной. Поэтому на поверхности технического металла в агрессивной среде имеются энергетически неоднородные участки с различными значениями потенциала. Таким образом, основной металл и примеси образуют множество коротко замкнутых микроскопических гальванических элементов. Наиболее опасны электроположительные примеси по отношению к основному металлу. Работу такого микрогальванического элемента с водородной деполяризацией легко показать на примере коррозии цинка (основной металл) с примесями меди (рис. 3).

Рис.3. Локальные токи в гальваническом элементе Zn-Cu для случая коррозии цинка с примесями меди

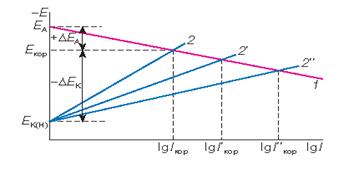

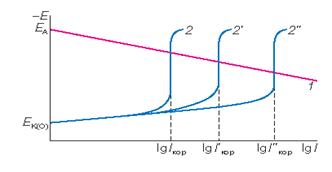

Если сопротивление электролита R ®¥, то сила тока, протекающего в таком короткозамкнутом гальваническом элементе, I ®0. В этом случае цинк и медь находятся при своих равновесных потенциалах соответственно EZn и ECu, причем EZn < ECu. Уменьшение сопротивления R вызовет появление тока в цепи, что приведет к смещению потенциала цинка на величину DEZn в положительную сторону, а потенциала меди на DECu - в отрицательную. Если R ®0, то потенциалы цинка и меди станут равными. В цепи потечет наибольший ток, а поверхность корродирующего металла примет потенциал коррозии Eкор. Сказанное легко интерпретируется диаграммой Эванса. Последняя представляет графическое изображение взаимосвязи между током I и потенциалом E реакций ионизации металла и восстановления деполяризатора на электродах коррозионного гальванического элемента. Эти зависимости обычно линейны в системе координат E, lg I (рис. 4).

|

|

|

Вся поверхность технического металла представляет собой совокупность анодных и катодных участков. На первых (аноды) протекает анодная реакция ионизация основного металла, на вторых (катоды) идет катодная реакция - восстановление некоторых компонентов раствора (H3O+, O2 и др.). Если бы при прохождении коррозионного тока первоначальные потенциалы анодных Eа и катодных Eк участков не изменялись, то по закону Ома для гальванических элементов можно рассчитать ток коррозии Iкор:

(8)

(8)

где R - общее сопротивление локального элемента.

Рис.4. Диаграмма Эванса для коррозии металла с водородной деполяризацией:

1- анодная кривая для основного металла; 2,2’,2” – катодные кривые выделения водорода на различных включениях и соответствующие им токи коррозии Iкор, I’кор, I”кор

Поскольку при прохождении коррозионного тока, как отмечалось выше, наблюдается сдвиг потенциалов анодных и катодных участков на величину соответственно +DEа и -DEк, то уравнение принимает вид:

|

|

|

(9)

(9)

Из уравнения следует, что коррозия нарастает с увеличением разности равновесных потенциалов катодных и анодных участков, уменьшением суммы сдвигов их потенциалов при прохождении тока и снижением омического сопротивления коррозионной системы.

Анодные и катодные участки могут возникнуть и на совершенно однородной поверхности металла при отличии составов или свойств отдельных объемов данного раствора, контактирующих с поверхностью металла. Электрохимическую коррозию по гетерогенному механизму может вызвать и неравномерная освещенность поверхности химически чистого металла под слоем электролита. Причиной коррозии может явиться также наличие разницы в температурах различных участков поверхности и/или прилегающих к ней объемов раствора.

Наиболее распространенные катодные реакции при коррозии металлов - разряд ионов гидроксония и восстановление кислорода. Первая, как правило, происходит при коррозии электроотрицательных металлов в кислых средах и описывается уравнением:

H3O+ + e® 0,5H2 + H2O

Разные металлы по-разному катализируют реакцию. Для оценки этой способности металлов используют величину а, равную отклонению потенциала металла от величины потенциала равновесного водородного электрода при плотности катодного тока 1 A/см2. Чем сильнее металл-катод катализирует реакцию, тем меньше величина а. Поскольку скорость коррозии связана со скоростью катодной реакции, то, чем меньше а для катодных участков, тем выше скорость коррозии металла (см. рис.4). Попадание, например, на поверхность железного электрода следов платины, покрывающих всего 0,01% его первоначальной площади, увеличивает скорость коррозии в 10 раз.

Концентрация H3O+-ионов в кислых средах обычно довольно высокая у поверхности корродирующего металла. Поэтому перемешивание раствора практически не сказывается на ее величине и соответственно на скоростях разряда H3O+-ионов и коррозии металла.

Для нейтральных сред катодная реакция имеет вид:

O2 + 2H2O + 4e ® 4OH-

Низкая растворимость кислорода в водных растворах приводит к тому, что скорость этой реакции определяется скоростью диффузии кислорода из объема раствора к поверхности корродирующего металла. В токовых единицах скорость диффузии кислорода описывается уравнением Фика:

(10)

(10)

где D - коэффициент диффузии кислорода, Co и Cэ - концентрации кислорода соответственно в объеме раствора и у поверхности металла, d - толщина диффузионного слоя (обычно 10-1-10-2 см).

В неперемешиваемом растворе поступающий к поверхности металла кислород практически весь сразу же восстанавливается, так что его концентрация Cэ = 0. В этом случае ток достигает максимального значения. Этот ток называют предельным. Скорость диффузии кислорода не зависит от природы металла. Следовательно, и скорости катодной реакции восстановления кислорода и скорость коррозии в условиях предельного тока также не зависят от природы катодных участков на поверхности корродирующего металла. Перемешивание электролита приводит к ускорению диффузии, что вызовет увеличение коррозии металла (рис. 3). Этим, в частности, объясняется усиление коррозии корпуса кораблей по ватерлинии по сравнению с подводной его частью, где перемешивание жидкости меньше и ниже концентрация растворенного кислорода. По аналогичной причине скорость атмосферной коррозии металлов под тонкими пленками электролитов много выше, чем в их объеме.

Рис.5. Диаграмма Эванса для коррозии металла с кислородной деполяризацией в условиях её предельного тока:

1- анодная кривая для основного металла; 2,2’,2” – катодные кривые восстановления кислорода на данном включении с усилением перемешивания электролита и соответствующие им токи коррозии Iкор, I’кор, I”кор

|

|

|

2015-07-14

2015-07-14 1706

1706