Я думаю, что выделенные этапы не имеют четкой возрастной границы (как и любое психическое качество человека). Можно говорить только о тенденции. Ее-то и попробую описать.

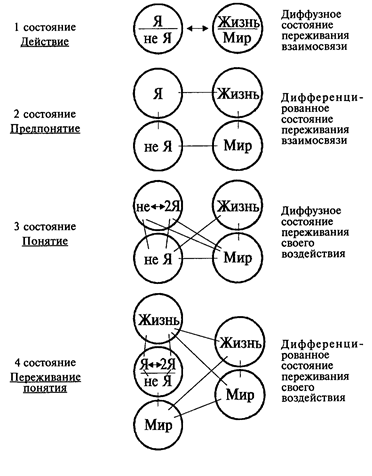

На первом этапе индивидуальной истории переживание полноты жизни для человека (для ребенка) связано с диффузным, недифференцированным отношением к существующей взаимозависимости между его (Я—не-Я) присутствием и ситуацией его развития, где функционируют качества мира и идеи жизни, которые для ребенка воплощаются в его собственные состояния, вызванные действиями взрослых. Для сознания ребенка не дифференцируются качества его Я и его не-Я, так же как не дифференцируются качества идей и свойства вещей. Необходимость достигнуть полноты удовлетворения жизнью на длительное время задается ребенку ухаживающими за ним взрослыми.

По мере развития мышления и чувств, через переживание их несоответствия как несоответствия себя самого самому же себе, ребенок получает психологические материалы (через эмоциональные состояния), которые позволяют ему дифференцировать существование во внешней реальности живого и неживого (в том числе идей жизни и свойств мира). В себе самом обнаруживается собственное Я и его несоответствие не-Я, то есть другому Я, принадлежащему кому-то персонально или людям вообще.

|

|

|

Думаю, что это связано с формированием предпонятийного мышления, способствующего фиксации разных качеств как внешней реальности, так и реальности психической. Этот период связан с появлением у ребенка дифференцированных состояний переживания взаимозависимости между свойствами мира и качествами не-Я, идей жизни и качествами не-Я, возможное несоответствие, отсутствие взаимозависимости между качествами его Я и свойствами мира, между качествами его Я и идеями жизни, которые несут другие люди. Так создаются предпосылки для дифференцированного отношения к свойствам мира и к качествам идей жизни.

По-моему, это отлично проявляется в ситуациях, когда взрослые в глазах ребенка теряют доверие, например, говорят одно, а делают другое.

Проблема честности становится для ребенка, переживающего этот период, одной из важнейших: "А ты правда...", "А ты по-всамделишному?", "А это по-настоящему, а не по-игрушечному?.." В этих вопросах детей не только переживается глобальная проблема доверия как целостное восприятие жизни, но и ищутся основы для ее сохранения. Кому доверять? В этой форме осуществляется дифференциация своих переживаний взаимосвязи с другими, находятся основы для построения в Я—концепции уверенности в себе, то есть оснований доверия. Наверное, это то, что философы называют основным источником счастья, а психологи анализируют как базисные (главные, определяющие) качества личности.

|

|

|

Похоже, что именно в этот период у человека складываются те общие ориентации, которые необходимы для переживания возможности полноты жизни через существование различных оснований (источников счастья) для этого переживания. Доверие к людям как эмоциональное состояние делает это возможным, а развивающееся мышление — потенциально осуществимым.

Главное, что характеризует этот момент развития, состоит в том, что ребенок переживает глобальность и многообразие как своей психической реальности, так и реальности других людей.

Следующий шаг в развитии переживаний полноты жизни связан с появлением диалогичное™ сознания, которая конституирует сам факт его существования как индивидуальной характеристики человека. Это качественно новое образование, которое опосредует отношение к другим людям (не-Я), к реальностям идей (концепции жизни) и к реальности мира в целом (к его пространственно-временным и качественным характеристикам).

Интересующее меня содержание переживаний можно связать с целостностью Я—концепции человека, где естественно определяется место его второму Я как порождению когнитивной сферы. Это осложняет переживание полноты своей жизни, так как вводит в него новую переменную — степень своих усилий по воздействию на разные реальности, в том числе и на реальность собственного второго Я. Понятийное мышление открывает в этот период перед человеком возможности движения в относительно независимых сферах — сфере идей и сфере реальных, практических преобразований.

Говоря иначе, жизнь начинает не только осуществляться, но и выдумываться, придумываться за счет выделения различных оснований для построения ее целостного образа — модели, если хотите. Не потому ли подростки так часто меняют свои интересы? Значит, на этом этапе переживание полноты жизни связано с дифференциацией отношений человека как к психической реальности, так и к другим видам реальностей, что создает предпосылки для выбора большего числа оснований для появления этого переживания.

Четвертый (из обозначенных на схеме) шаг в проявлении переживания полноты жизни связан с тем, что возникают качественно новые основания для этого переживания. На схеме они обозначены как принадлежащие Я понятия "жизнь" и понятие "мир", они выделяются в Я—концепции человека в виде практической философии (понятие "жизнь") и того содержания психологического пространства, которое позволяет человеку удерживать границы своего Я ("мой мир").

Это создает основы для переживания собственной нетождественности другим концепциям жизни и качествам мира, позволяет найти основания для воздействия на разные проявления жизни в самом себе. Это появление тех качеств сознания человека, которые обычно характеризуются как его автономность и независимость от других людей.

Другими словами, человек переживает наличие в самом себе условий для переживания полноты жизни и возможность воздействовать на них.

Похоже, что отсюда появилась известная всем идея, что "человек — кузнец своего счастья". Но наряду с этим, весьма содержательным, переживанием своих сил этот период развития содержит в себе и все основания для человеческой трагедии — желаемости и недостижимости полноты жизни. Она, по-моему, содержится в возможности дифференцированного подхода к различным проявлениям жизни, в возможности ощущать, переживать жизнь в целом, а также в отдельных (далеко не всегда взаимосвязанных и взаимообусловленных) ее проявлениях.

Как утверждал два века назад Честерфильд, кто отдается всем радостям жизни, тот не ощущает ни одной, а это ли не трагедия.

|

|

|

Полноту жизни можно переживать бесконечно — из числа возможных, выбирая новые основания для этого переживания, тем самым увеличивая количество источников собственного счастья, а можно строить это переживание на другой основе, углубляя ее смысл для себя.

Какой из них человек выберет, какой может выбрать, а какой должен выбрать? Вряд ли кто-то честно и искренне может ответить на этот вопрос, хотя во все времена люди просили рецепты счастья, проходили и проходят специальное обучение, чтобы приобрести, например, уверенность в себе, отождествляя ее со счастьем как с главным содержанием своего "Я хочу...".

Как бы хотелось перечислить их все — факторы счастья, обеспечивающие человеку полное и длительное удовлетворение жизнью в целом, но не буду этого делать, так как впереди еще у нас разговор о прогрессе человечества и о развитии человека, тогда к ним и вернемся.

Как говорил Аристотель, достаточно "...если объяснение дано настолько, насколько то позволяет самый предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности". Последую этому мудрому суждению и вернусь к обсуждению вопроса о жизни и смерти. Последняя притаилась в переживании полноты жизни в виде дифференцировки свойств и качеств различных реальностей, именно этот процесс приводит к расщеплению любого живого явления на его составляющие и в конечном итоге может привести к его исчезновению, особенно в том случае, если утеряна из вида, не сохранена целостность явления, как говорят, за деревьями не замечен лес.

Проблема смерти, особенно психологической смерти, в переживаниях человека основывается на возможной его зависимости от конкретных свойств предмета (например, мне для счастья нужна только ты, или нужен только он). Это переживание, обращенное к другому человеку, превращает человека в предмет, устанавливает тождество между психической реальностью и свойствами этого предмета.

Возникают качественные (не соответствующие свойствам человека) ограничения его активности и активности объекта его счастья. Мне очень не хотелось бы употреблять этот пример для описания смерти в проявлениях жизни, но один из величайших парадоксов в человеческом бытии связан с тем, что все завершенное и однозначное не соответствует свойствам человека, его экзистенции, его сущности.

|

|

|

С этим своим качеством человек встречается сам тогда, когда начинает владеть желанным предметом, — все оказывается далеко не так, как это представлялось, ожидалось, мечталось до момента обладания. Недаром, наверное, именно в неопределенности размышления о том, что входит в понятие счастья, содержится его возможность. Может быть...

Речь ведь идет об организации жизни человека как особой формы активности, где моменты стабильности, постоянства воспринимаются и как отсутствие изменений, то есть смерть, пусть мы даже еще не думаем о ней, но она уже отразится в чувствах — в их напряженности и яркости, которые изменяют свою интенсивность.

Для меня важно, что проблема ограничения и самоограничения активности, проблема "можно — нельзя", "хочу — надо" в жизни человека связана с определением им своего места по отношению к той картине мира, которую он строит. Переживание этого места основано на чувстве свободы и ответственности за то, что происходит с ним в активности, которую мы называем жизнью вообще и своей частной жизнью тоже, с ощущением жизни как блага, а не бремени.

Когда человек говорит "Я хочу" или переживает напряжение, связанное с организацией своей жизни, он решает задачу не только осуществления конкретной цели, но и задачу построения смысла (для — себя — цели) достижения этой цели: такую особенность человека называют аксиологическим вектором его активности, осознается он, как правило, в формуле "Я хочу, потому что...".

Из практики клинической работы известно, что этот параметр активности человека может быть исчерпан, могут кончиться силы для построения аксиологической системы — системы смысла, тогда может наступить депрессия, появятся (и могут осуществиться) суицидальные мысли — "Я ничего не хочу", "Не хочу жить", это тупик, из которого далеко не каждый человек сам может найти выход. Ему нужна помощь других людей, да и себя другого, того второго Я, которое позволяет вести и удерживать внутренний диалог, находить все новые варианты в смысловых оттенках жизни.

"Действующему Я, — пишет В.П.Зинченко, — некогда посмотреть на себя со стороны или заглянуть внутрь самого себя. Даже если дело не во времени, то, может быть, и не во что посмотреться. И не хочется конструировать соответствующее зеркало. Это трудно и не всегда приятно. Известно и обратное, когда взгляд в себя и на себя настолько приятен, что трудно оторвать себя от себя для дела. Тогда-то и Я становится ненужным"[62].

Диалогичное второе Я — это наша рефлексивность, которая в переживаниях "Я хочу" может существенно повлиять на вектор смысла. Она как бы задает его границы в реальном времени, делая его — смысл — не только существующим вообще как идеальная модель, как возможность, но и наполняя его конкретным, бытийным, живым содержанием. Рефлексивность в диалоге человека с самим собой способствует сохранению "источника энергии в Я для создания новых смыслов. Отсутствие рефлексивности, пусть даже на время (например, в невротическом состоянии), приводит к переживаниям потери этого источника энергии. Так, человек в состоянии невроза не может определить для себя сферу желаний. "Я не знаю, чего мне хотеть. Я боюсь чего-то хотеть. Я этого добьюсь, ну, вот машину купил новую, а потом что? Я думал, что сяду в машину и будет счастье, а сел — и ничего не произошло. Скажите, зачем мне еще жить, что мне еще хотеть?" (выдержка из протокола заказа на психологическую помощь). В этом случае нарушение диалогичности Я и второго Я, то есть нарушение рефлексивности, привело к появлению знаменитого невротического круга желаний — один из симптомов невроза навязчивых состояний, с которым сам человек справиться не может.

В менее острых случаях, в бытовой практике, нарушение рефлексивности или ее недоразвитие проявляется, например, в эгоцентризме, упрямстве, эгоизме, когда о человеке говорят, что он живет только своими интересами, то есть воспроизводит одни и те же смыслы, не изменяя их содержания. Думаю, что образ такого человека, для которого рефлексивность и диало-гичность существования Я и второго Я являются почти невозможными, описан Тэффи в рассказе "Дураки". "При встрече с настоящим дураком человека охватывает какое-то мистическое отчаяние. Потому что дурак — это зародыш конца мира. Человечество ищет, ставит вопросы, идет вперед, и это во всем: и в науке, и в искусстве, и в жизни, а дурак и вопроса-то никакого не видит.

— Что такое? Какие там вопросы?..

И часто надолго остается нерушимым круг, сомкнутый дураком в философии, или в математике, или в политике, или в искусстве. Пока не почувствует что-нибудь:

— О, как жутко! О, как кругла стала жизнь!

И порвет круг"[63].

Слово "круг" появилось у Тэффи недаром, вся аксиология человека живого пронизана постоянным формообразованием — созданием жизни, в ней нет места воспроизведению.

В живой жизни каждое мгновение — новое. Хотелось бы думать, что с этой, аксиологической, точки зрения "Я хочу" человека, выраженное в "Я хочу жить", содержит в себе муки и счастье приближения к бесконечности смыслов жизни, к неисчерпаемости смысла.

Формируя свои желания в цели, во внутреннем диалоге или во внешней речи, человек переживает свою потенциальную автономность от других людей — пробует на вкус свою свободу. Говоря "Я хочу", он порождает собственное Я для себя, как бы выносит его в виде цели вовне — на общее обозрение, в общее с другими людьми пространство жизни. Какие слова произнесет человек, обозначая свою цель? Что последует за словами "Я хочу"?

Эти вопросы не являются праздными, так как слова, произносимые человеком во внешней звуковой форме или в виде внутренней речи, могут быть словами свободными — действенными, создающими живой текст индивидуальной жизни. Эти же слова могут быть и мертвыми формами, убивающими в человеке его индивидуальное проявление жизни. Это фантомы сознания — слова без индивидуального содержания, без индивидуального смысла, если хотита, вкуса и запаха — пустые слова, чужие слова. Они не найдены, не созданы человеком, в них нет его Я, они несут не его цель. Это явление давно известно и называется отчуждением. С одной из его форм мы встречаемся тогда, когда человек (или мы сами) произносит эти самые пустые слова, слова, которые не создают смысла ни для говорящего их, ни для слушающего:

— Что ты от меня хочешь?

— Я не знаю, что я от тебя хочу, — все хочу! Ничего не хочу.

Две фразы диалога, и во второй вот они — пустые слова. Понять их можно, понять их невозможно.

Слово — это форма сознания, форма смыслообразования, живое слово несет в себе всю глубину сознания — его многозначность, многомерность, индивидуальность. Живое, свободное слово всегда вызывает отношение, оно не пустое, его нельзя не услышать. Когда человек рождает такое слово, он прикасается к собственному Я, "эпицентром сознания и самосознания является сознание собственного Я", — писал В.П.Зинченко[64].

Возможно, через переживание своих целей, через воплощение их в конкретное "Я хочу" человек и находит свое место по отношению к картине мира, так как таким образом переживает нетождественность своего Я этой картине.

Но горе человеку, который пользуется пустым словом, пытаясь определить свое место по отношению к картине мира, он попадает в пустоту, где нет ни его собственного Я, ни какого-то другого содержания, кроме шелухи словесных оболочек, одного из видов превращенных форм сознания.

Как известно, сознание обладает свойством инерционности, которую в известной степени поддерживают словесные формы;

даже лишившись или так и не приобретя содержания, сознание не только отражает бытие и, следовательно, содержит его в себе, конечно, в отраженном или искаженном свете, но и создает, творит бытие. Собственное бытие, в котором также возможны жизнь и смерть — жизнь и смерть сознания, как индивидуального, так и общественного. При всех замечательных свойствах сознания — диалогичное™, многозначности, спонтанности, развития рефлексии — оно не обладает способностью самовосстанавливаться. Единственной и надежной помощницей в этом могут быть культура, духовность. Именно они содержат в себе идеи жизни, формы воплощения этих идей в конкретность действия, образа и представления, формирующие цели. Даже произнося эти слова — "духовность" и "культура", — невозможно не уточнить, что это не безликие образования, они персонифицированы, воплощены в бытийность конкретных исторических людей. Нет и не может быть духовности вообще, нет и не может быть культуры вообще. Если они и обладают свойством воплощаться (может быть, точнее, опредмечиваться) в различных знаковых системах (предметах, текстах, образах и тому подобное), то для того, чтобы использовать по назначению (духовному, культурному) воплощенное, нужен человек (люди), умеющий и желающий это прочитать, распредметить, очеловечить.

Не надо далеко ходить за примерами: печальная, тяжелая, трагическая история храмов нашей Родины вопиет об этом. Если исчезнут люди, умеющие читать воплощенную в предметах духовность и культуру, предметы эти будут восприниматься только с точки зрения качества их материала, тогда будет то, что было (как бы хотелось продолжить — в далеком прошлом) совсем недавно, когда церковный кирпич пускали для строительства хозяйственных помещений, а древние иконы рубили на дрова. Это зримо, а незримый страх, обездоленность — это тоже отчуждение от жизни прошлой, настоящей и будущей, это небытие живого человека, телесно живого. Это та незримая плотность бытия, в которой нет места, нет пространства для души, для того "полета в небеса", о котором в свое время писал Д. Хармс и хотел, и мог осуществить в своей жизни и творчестве:

2015-07-14

2015-07-14 811

811