Внешнее дыхание осуществляется благодаря изменениям объема грудной клетки и сопутствующим изменениям объема легких. Во время вдоха объем грудной клетки увеличивается, а во время выдоха — уменьшается. В дыхательных движениях участвуют:

1. Дыхательные пути, которые по своим свойствам являются слегка растяжимыми, сжимаемыми и создают поток воздуха. Дыхательная система состоит из тканей и органов, обеспечивающих легочную вентиляцию и легочное дыхание (воздухоносные пути, легкие и элементы костно-мышечной системы).

К воздухоносным путям, управляющим потоком воздуха, относятся: нос, полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы. Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных мешочков, а также из артерий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. К элементам костно-мышечной системы, связанным с дыханием, относятся ребра, межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы. Нос и полость носа служат проводящими каналами для воздуха, где он нагревается, увлажняется и фильтруется. Полость носа выстлана богато васкули-ризированной слизистой оболочкой. В верхней части полости носа лежат обонятельные рецепторы. Носовые ходы открываются в носоглотку. Гортань лежит между трахеей и корнем языка. У нижнего конца гортани начинается трахея и спускается в грудную полость, где делится на правый и левый бронхи.

|

|

|

Установлено, что дыхательные пути от трахеи до концевых дыхательных единиц (альвеол) ветвятся (раздваиваются) 23 раза. Первые 16 «поколений» дыхательных путей — бронхи и бронхиолы выполняют проводящую функцию. «Поколения» 17 — 22 — респираторные бронхиолы и альвеолярные ходы, составляют переходную (транзиторную) зону, и только 23-е «поколение» является дыхательной респираторной зоной и целиком состоит из альвеолярных мешочков с альвеолами. Общая площадь поперечного сечения дыхательных путей по мере ветвления возрастает более чем в 4,5 тысячи раз. Правый бронх обычно короче и шире левого.

2. Эластическая и растяжимая легочная ткань. Респираторный отдел представлен альвеолами. В легких имеется три типа альвеолоцитов (пневмоцитов), выполняющих разную функцию. Альвеолоциты второго типа осуществляют синтез липидов и фосфолипидов легочного сурфактанта. Общая площадь альвеол у взрослого человека достигает 80 — 90 м2, т.е. примерно в 50 раз превышает поверхность тела человека.

3. Грудная клетка, состоящая из пассивной костно-хрящевой основы, которая соединена соединительными связками и дыхательными мышцами, осуществляющими поднятие и опускание ребер и движения купола диафрагмы. За счет большого количества эластической ткани легкие, обладая значительной растяжимостью и эластичностью, пассивно следуют за всеми изменениями конфигурации и объема грудной клетки.

|

|

|

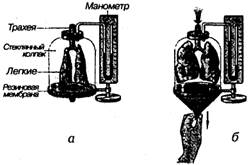

Чем больше разность между давлением воздуха внутри и снаружи легкого, тем больше они будут растягиваться. Для иллюстрации этого положения служит модель Дондерса (рис. 18).

Существуют два механизма, вызывающие изменение объема грудной клетки: поднятие и опускание ребер и движения купола диафрагмы. Дыхательные мышцы подразделяются на инспира-торные и экспираторные..

Инспираторными мышцами являются диафрагма, наружные межреберные и межхрящевые мышцы. При спокойном дыхании объем грудной клетки изменяется в основном за счет сокращения Диафрагмы и перемещения ее купола. Опусканию диафрагмы всего на 1 см соответствует увеличение емкости грудной полости примерно на 200 — 300 мл. При глубоком форсированном дыхании участвуют дополнительные мышцы вдоха: трапециевидные, передние лестничные и грудино-ключично-сосцевидные мышцы. Они включаются в активный процесс дыхания при значительно больших величинах легочной вентиляции, например, при восхождении альпинистов на большие высоты или при дыхательной недостаточности, когда в процесс дыхания вступают почти все мышцы туловища.

Рис.18. Модель Дондерса:

Рис.18. Модель Дондерса:

а — экскурсия легких в конце выдоха; б — экскурсия легких во время вдоха

Экспираторными мышцами являются внутренние межреберные и мышцы брюшной стенки, или мышцы живота. Каждое ребро способно вращаться вокруг оси, проходящей через две точки подвижного соединения с телом и поперечным отростком соответствующего позвонка.

Верхние отделы грудной клетки на вдохе расширяются преимущественно в переднезаднем направлении, а нижние отделы больше расширяются в боковых направлениях, так как ось вращения нижних ребер занимает сагиттальное положение.

В фазу вдоха наружные межреберные мышцы, сокращаясь, поднимают ребра, а в фазу выдоха ребра опускаются благодаря активности внутренних межреберных мышц.

При обычном спокойном дыхании выдох осуществляется пассивно, поскольку грудная клетка и легкие спадаются — стремятся занять после вдоха то положение, из которого они были выведены сокращением дыхательных мышц. Однако при кашле, рвоте, натуживании мышцы выдоха активны.

При спокойном вдохе увеличение объема грудной клетки составляет примерно 500 — 600 мл. Движение диафрагмы во время дыхания обусловливает до 80% вентиляции легких. У спортсменов высокой квалификации во время глубокого дыхания купол диафрагмы может смещаться до 10—12 см.

2015-07-14

2015-07-14 426

426