Универсальность процедуры принятия решений и применяемого при этом математического аппарата позволяет и равной степени использовать излагаемый ниже материал как в контуре взаимодействия человека с техническими средствами АСУ, так и при проектировании этого взаимодействия, и частности при разработке структурной схемы интерфейса взаимодействия, выборе комплекса технических средств, лучшего алгоритма решении задач и т. д.

Проблема принятия решений составляет суть любой целенаправленной человеческой деятельности. Вместе с тем она, несмотря на нее многообразие возможных условий и ситуаций, и которых осуществляется выбор, носит достаточно универсальный характер.

Дли ситуаций, в которых происходит выбор решений, характерно:

1) наличие цели (целей). Необходимости принятия решения диктуется только наличием некоторой пели, которую следует достичь. Если цель отсутствует, то не возникает и необходимости принимать какое-либо решение;

2) наличие альтернативных линий поведения. Решении принимаются в условиях, когда существует более одного способа достижения поставленной цели. Каждый из способов может характеризоваться различными степенями и различными вероятностями достижения цели, требовать различных затрат;

|

|

|

3) наличие ограничивающих факторов, Естественно, что лицо, принимающее решение, не обладает бесконечными возможностями. Все множества ограничивающих факторов можно разбить на три основные группы:

экономические факторы - денежные средства, трудовые и производственные ресурсы, время и т. п.;

технические факторы — габариты, вес, энергопотребление, надежность, точность и т. п.;

социальные факторы, учитывающие требования человеческой этики и морали.

Процесс принятия решений. Процесс принятия управленческого решения — это преобразование исходной информации (информации состояния) в выходную информацию (информацию управления — приказ). Решение может быть формальным и творческим. Принято считать, что если преобразование информации выполняется с помощью математических моделей, то выработанное решение считается формальным, если решение появляется в результате скрытой работы интеллекта человека, принимающего решение, то оно — творческое.

Такое деление в достаточной степени условно, поскольку чисто формального или чисто творческого решения не существует. Если решение вырабатывается с помощью математической модели, то знании и опыт человека (элементы творчества) используются при ее создании, а интуиция (элемент творчества) в момент, когда он задает то или иное значение параметра исходной информации или выбирает из множества альтернативных вариантов, полученных с помощью математической модели, один в качестве решении на управление. Если основным инструментом выработки решения является интеллект человека, то формальные методы, носителем которых практически является вся наука, скрыто присутствуют в его знаниях и опыте. В соответствии с подразделением на творческие и формальные все множество проблем, сопутствующих любому процессу припиши решений, условно делится на два класса: проблемы концептуального характера и проблемы формально математического и вычислительного характера.

|

|

|

К концептуальным проблемам относятся сложные логические проблемы, которые невозможно решить с применением только формально-математических методов и ЭВМ. Часто эти проблемы уникальны в том смысле, что они решаются впервые и не имеют прототипов в прошлом. Концептуальные проблемы обычно решаются на уровне руководителей с привлечением группы экспертов, в качестве которых выступают высококвалифицированные специалисты из различных областей науки и практической деятельности. При решении концептуальных проблем наибольший вес имеют не формально-математические методы, а эрудиция, опыт и интуиция людей. Формальные методы играют вспомогательную роль как средство, облегчающее и организующее эвристическую деятельность людей. К числу концептуальных относятся, в частности, такие проблемы, как анализ и выбор целей, выявление совокупностей показателей, характеризующих следствия принятого решения, выбор из их числа критериев оптимальности и т. д. Формализация эвристических процедур является содержанием так называемой неформальной теории принятия решений.

В дальнейшем мы будем предполагать, что цели управления, соответствующие им критерии оптимальности и ограничения заданы и обсуждению не подлежат. Иными слонами, мы будем заниматься изучением лишь, количественной или формальной теории принятия решении.

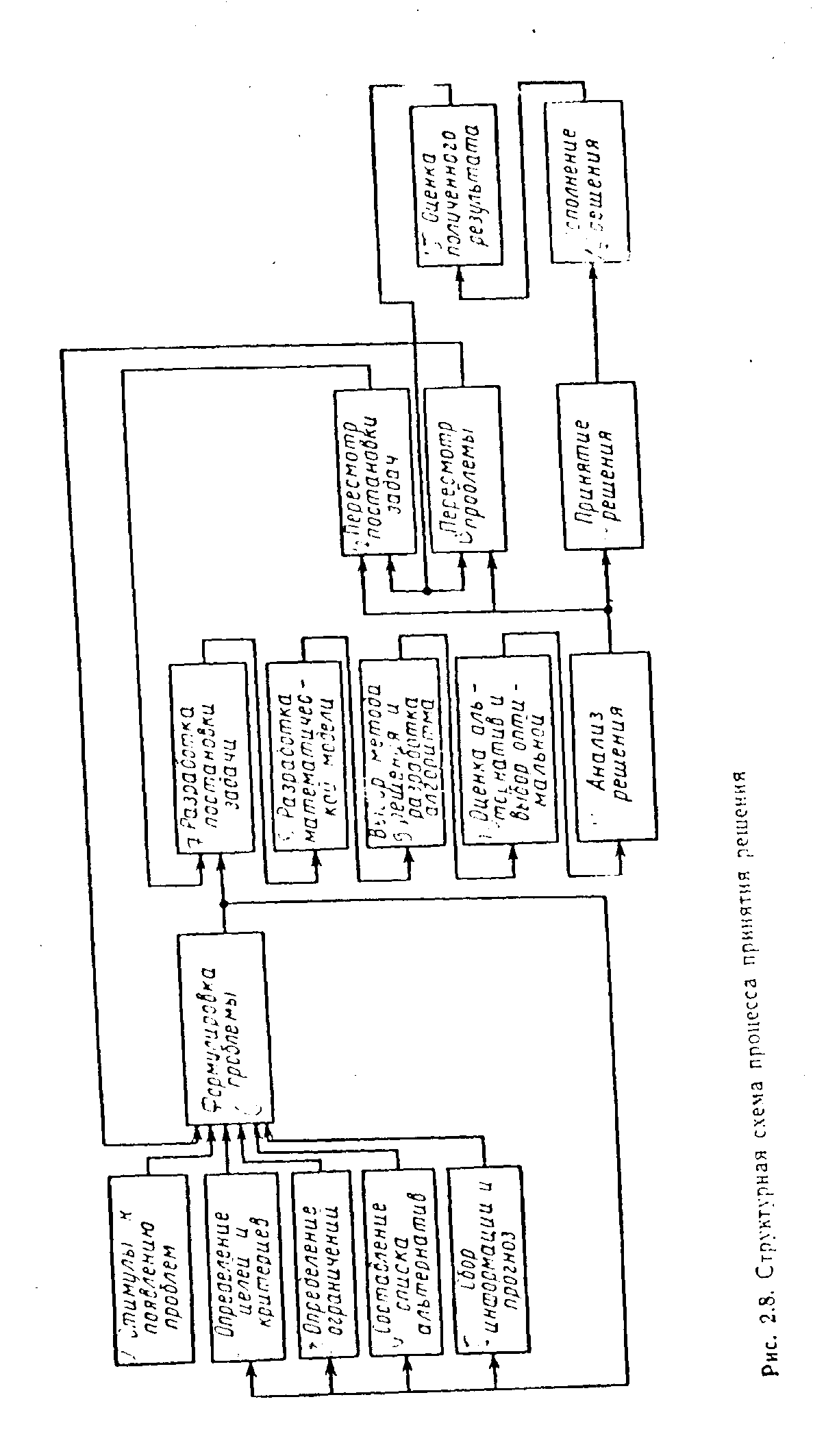

Процесс принятия решении является сложной итерационной процедурой. Структурная схема процесса принятия решения представлена на рис. 2.8.

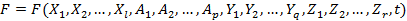

Общая постановка задачи принятия решения. Пусть эффективность выбора того или иною решения определяется некоторым критерием F, допускающим количественное представление. В общем случае все факторы, от которых зависит эффективность выбора, можно разбить на две группы:

контролируемые (управляемые) факторы, выбор которых определяется лицами, принимающими решения,  ;

;

неконтролируемые (неуправляемые) факторы, характеризующие условия, в которыл осуществляется выбор и на которые лица, принимающие решения, влиять не могут. В состав неконтролируемых факторов может входить и время t.

Неконтролируемые факторы в зависимости от информированности о них подразделяют на три подгруппы:

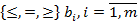

детерминированные неконтролируемые факторы - неслучайные фиксированные величины, значения которых полностью известны,  ;

;

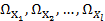

стохастические неконтролируемые факторы случайные величины и процессы с известными законами распределения  ;

;

неопределенные неконтролируемые факторы, для каждого из которых известна только область, внутри которой находится закон распределения, значения неопределенных факторов неизвестны в момент принятия решения,  .

.

В соответствии с выделенными факторами критерий оптимальности можно представить в виде

.

.

Величины  в общем случае могут быть скалярами, векторами, матрицами.

в общем случае могут быть скалярами, векторами, матрицами.

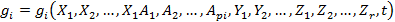

Значения контролируемых (управляемых) факторов обычно ограничены рядом естественных причин, например ограниченностью располагаемых ресурсов. Математически эти ограничения записываются в виде

. (2.1)

. (2.1)

Условия (2.1) определяют области  , пространства, внутри которых расположены возможные (допустимые) значения факторов.

, пространства, внутри которых расположены возможные (допустимые) значения факторов.

|

|

|

Аналогично могут быть ограничены и области возможных значении неконтролируемых факторов. Поскольку критерий оптимальности есть количественная мера степени достижения цели управления, математически цель управления выражается в стремлении к максимально возможному увеличению (или уменьшению) значения критерия F, что можно записать в виде

max (или min).

max (или min).

Средством достижения этой цели является соответствующий выбор управлений  из областей идти

из областей идти  их допустимых значений.

их допустимых значений.

Таким образом, общая постановка задачи припиши решений (ЗПР) может быть сформулирована следующим образом: при заданных значениях и характеристиках фиксированных неконтролируемых факторов  с учетом неопределенных факторов

с учетом неопределенных факторов  найти оптимальные значения

найти оптимальные значения  из областей

из областей  их допустимых значении, которые по возможности обращали бы в максимум (минимум) критерий оптимальности F.

их допустимых значении, которые по возможности обращали бы в максимум (минимум) критерий оптимальности F.

2015-07-14

2015-07-14 1073

1073