Термин и понятие доминанты как основного принципа координации рефлекторной деятельности мозга были впервые даны в 1923 г. А. А. Ухтомским [45]. Доминанта в физиологии — это «временно господствующий рефлекс», которым направляется работа нервных центров в данный момент. Наличие доминанты создает повышенную готовность организма реагировать так, а не иначе, ориентирует организм на поиск тех ситуаций (тех раздражителей), по отношению к которым данная доминанта наиболее адекватна. А.А. Ухтомский выдвинул представление об «устойчивом очаге повышенной возбудимости» нервных центров, создающих скрытую готовность организма к определенному виду деятельности при одновременном торможении посторонних рефлекторных актов.

Доминанта представляет собой функциональное объединение нервных центров, состоящее из относительно подвижного коркового компонента и субкортикальных, вегетативных и гуморальных компонентов. Говоря о «доминантном очаге», следует иметь в виду констелляцию Ухтомского, представляющую собой «физиологическую систему», образующуюся в ходе текущей деятельности организма на всех этажах центральной нервной системы, в разных ее участках, но с первичным фокусом возбуждения в одном из отделов и с переменным значением функций отдельных компонентов констелляции [32; 45].

|

|

|

А.А. Ухтомский [45] первый обратил внимание на то, что доминанта есть общий принцип работы центральной нервной системы и что она определяет освобождение организма от побочной деятельности во

имя достижения наиболее важных для организма целей. Понимая, что нормальная рефлекторная деятельность организма представляет собой сложное явление, что доминирует не «центр», не «очаг», а сложная система рефлексов, А.А. Ухтомский писал, что доминанта по всем данным «есть комплекс определенных симптомов во всем организме», проявляющийся и в мышечной, и в секреторной, и в сосудистой деятельности. Она представляется как определенная констелляция центров с повышенной возбудимостью в разнообразных этажах центральной нервной системы. Центры, входящие в состав доминирующей функциональной констелляции, характеризуются: 1) повышенной возбудимостью; 2) стойкостью, инертностью возбуждения; 3) способностью к суммированию возбуждения и 4) сопряженно тормозящим действием на другие центры, не входящие в состав данной констелляции. Рассматривая процесс превращения доминанты из симптомокомплекса в общий механизм услов-норефлекторной деятельности и поведения организма, А.А. Ухтомский подчеркивал, что морфологически разбросанные нервные центры не просто связаны в определенные констелляции, а функционально объединены единством действий.

|

|

|

В процессе развития формирования условного рефлекса отмечаются определенные ступени и фазы, развертывающиеся во времени в определенных структурах центральной нервной системы и имеющие свои пространственно-временные параметры. Но это не означает, что в процессе выработки условного рефлекса должны непременно прослеживаться все классические фазы его развития. Например, при «экстремальных» условиях ассоциативная связь образуется при одном-двух сочетаниях, в результате чего условные связи могут сохраняться длительное время, если не всю жизнь. B.C. Русинов [34] считает, что механизмы

171условнорефлекторной деятельности, формирования новой условной связи часто протекают как единый процесс, включающий различные ступени развития. Такими ступенями являются простой суммационный рефлекс, сложный суммационный рефлекс — доминанта и, наконец, условный рефлекс, который сам по себе может быть сложным в различной степени. Все три процесса рассматриваются как генетически взаимосвязанные, но неидентичные. «Доминанта "проходит" сначала суммационный рефлекс, прежде чем стать доминантой. Условный рефлекс является доминантой, прежде чем стать условным рефлексом. Такова схема соотношений нейрофизиологических механизмов доминанты и условного рефлекса», — пишет B.C. Русинов [34, с. 8].

Нейрофизиологические механизмы образования условного рефлекса связаны с суммацией; в начальной стадии (генерализации) образования условный рефлекс аналогичен по физиологическим механизмам доминанте, но затем становится существенно иным. Доминанта образуется на всех и любых этажах центральной нервной системы (например, спинальная доминанта), и для ее образования не обязательно участие коры головного мозга. Для выработки условного рефлекса необходима кора больших полушарий (у высших животных). Они разные по степени своей сложности, по структурам центральной нервной системы, вовлеченным в процесс, по системам связи и значениям этих связей для поведения [8; 20].

Исходной предпосылкой замыкания временной связи является общефизиологический феномен проторения пути. Он заключается в усилении рефлекторного ответа организма при одновременном или последовательном раздражении одного и того же рецептивного поля. Одно раздражение своими следовыми эффектами облегчает появление ответа на действие

следующего. Явление проторения состоит в постепенном повышении проводимости нервного возбуждения по первично стимулируемому пути и нервного центра. Благодаря явлению проторения нередко далее под-пороговое раздражение постепенно оказывается действенной предпосылкой для возникновения очага повышенной возбудимости. Такой процесс непосредственно связан с явлением суммации возбуждения.

Явление суммации впервые было описано И.М. Сеченовым. Главное, на что обращал внимание И.М. Сеченов, это то, что иррадиация возбуждения в центральной нервной системе происходит в направлении очагов повышенной возбудимости. Явление суммации заключается в возникновении действенного возбуждения в нервных центрах в условиях применения ряда последовательных раздражений, каждое из которых само по себе недостаточно, чтобы вызвать ответ. В павловских лабораториях с явлением суммации встретились при первых сочетаниях индифферентного раздражителя с безусловным, и оно получило название суммационного рефлекса.

«Центр» может иметь повышенную возбудимость под действием предварительных гуморальных влияний или слабых адекватных для него стимулов. «Центр» с повышенной возбудимостью становится способным к суммации возбуждений независимо от их модальности, т. е. он становится доминирующим как раз под влиянием этих импульсаций. Иными словами, при развитии доминанты посторонние для доминантного центра импульсы, продолжающие поступать в организм, идут на подкрепление текущей установки [34].

|

|

|

Изучение свойств доминанты показало, что нейроны доминантного очага характеризуются обширным генерализованным рецептивным полем и способны отвечать на любые раздражители, не имеющие к ней

173прямого отношения. Нейроны доминантного очага «знают» свой (специфический) эфферентный выход, «готовы» осуществить эффект, но «не знают», на какой раздражитель необходимо осуществить это эффек-торное действие. Любой афферентный импульсный «толчок» может стать эффективным.

Таким образом, направление движения нервных процессов при формировании условного рефлекса связано с механизмом и свойствами доминанты, для которой характерны не только высокая возбудимость, но и способность стойко удерживать свое возбуждение, суммировать его за счет последовательно приходящих импульсов от других нервных центров. Возникший в коре очаг возбуждения от условного стимула может иррадиировать во все стороны, однако при наличии сильного возбуждения, которое обусловлено действием подкрепления (несущего побуждающее безусловно-рефлекторное действие), иррадиация будет «направляться» в сторону этого более сильного очага.

Исследования доминантного принципа образования временной связи B.C. Русинов проводил с помощью искусственно создаваемого очага повышенной возбудимости в коре головного мозга. Это достигалось различными методическими приемами: легким локальным давлением на мозговую ткань, поляризацией соответствующего участка коры анодом слабого постоянного тока, раздражением электрическим током, пульсирующим в определенном ритме, локальным влиянием слабого раствора стрихнина и другими. Общим результатом этих разнообразных воздействий было повышение возбудимости соответствующих пунктов коры, синхронизация активности их нервных элементов в определенном ритме и усиление способности к суммации возбуждения. Благодаря этому кортикальные пункты, подлежащие такому влиянию,

|

|

|

становятся функционально доминантными, т. е. очагами устойчивого повышенного возбуждения, с тенденцией сохранять приоритетное положение в рефлекторной деятельности мозга достаточно длительное время и после прекращения воздействия соответствующих факторов.

С помощью методики создания искусственного доминантного очага в работах B.C. Русинова [34] и его школы были красиво и убедительно показаны суть и механизмы доминанты. Так, если с помощью прямой поляризации участка коры создать очаг возбуждения, локализованный, например, в кортикальном пункте (проекционной зоне) какой-либо конечности животного, то движение этой конечности можно вызвать воздействием различных индифферентных раздражителей (световых, звуковых и т. п.). При этом двигательная реакция других конечностей не запускается. Помимо этого, B.C. Русиновым и Р.А. Павлыгиной было показано, что если поляризация осуществляется пульсирующим постоянным током, то корковый очаг возбуждения скрыто усваивает этот ритм. Тогда действие посторонних раздражителей запускает ритмические колебания (синхронизацию) активности элементов (с частотой предварительной поляризации) в самом корковом доминантном очаге, а соответственно запускаются ритмические движения конечности животного. Следует отметить, что сама поляризация моторной коры не вызывала двигательных реакций. Движения возникали лишь на афферентные раздражения (свет, звук, тактильные). Настройка на ритм возникала не сразу, а постепенно, при этом важное значение имеет афферентная импульсация. Доминантный очаг способен усваивать ритм афферентных воздействий, т.е. ритмически действующих стимулов (света, звука и др.). Усвоенный ритм сохраняется доминантным очагом надолго — в течение часов и даже дней [34].

175В доминантном очаге усвоенный ритм во время торможения сохраняется в скрытом (латентном) состоянии и вновь после растормаживания проявляет свое афферентное и эфферентное эффективное воздействие на рефлекторную деятельность мозга. Это обстоятельство позволило B.C. Русинову предположить, что как кратковременное, так и длительное сохранение нервных следов активности служит механизмом формирования, локализации временной связи (эн-граммы).

B.C. Русинов считает, что доминанта образуется как рефлекторная физиологическая система, но ее особенностью является обязательное наличие первичного очага в одном из отделов центральной нервной системы. Без признания первичного, центрального, инициирующего доминантного очага — своего рода пей-смекера, модулятора — в доминирующем рефлексе трудно понять, каковы механизмы центральной перестройки в структуре условнорефлекторной деятельности, на каком уровне центральной нервной системы осуществляется конкуренция мотиваций, из которых только одна должна стать доминирующей.

Исследования разного рода доминант (оборонительной, двигательной, «поляризационной», доминанты жажды, голода и пр.) позволили уточнить диагностические свойства доминанты. Стойкое возбуждение в «центре» возникает, как правило, при длительном или неоднократном активировании рефлекторной дуги. Очаг стойкого возбуждения может быть создан гуморальным путем или адекватными для данной рефлекторной дуги раздражителями. Для формирования доминанты необходим определенный уровень повышенной возбудимости «центра». Если такой очаг повышенной возбудимости способен к суммации возбуждений, то он становится доминантным. Доминантный очаг суммирует возбуждения независимо от

модальности раздражителей, аккумулирует возбуждение за счет импульсов, не имеющих к нему «специфического» отношения (стадия «генерализованной доминанты»). Доминантный очаг «накапливает» в себе возбуждение из самых отдаленных участков, но тормозит способность других «центров» реагировать на импульсы, имеющие к ним прямое отношение, вследствие чего формирование такого очага приводит к функциональной перестройке межцентральных отношений. Когда образуется очаг устойчивого возбуждения, он начинает усиливаться за счет «посторонних» возбуждений, и таким образом постепенно достигается пороговый уровень для поисковой (целенаправленной) реакции. Поведенческая реакция, возникшая в результате формирования доминантного состояния в «центре», всегда направлена на его прекращение. Если доминанта не достигает своего «завершения», имеет устойчивый источник, то в центральной нервной системе возникает патологический очаг. Так, например, используя «поляризационную» доминанту путем воздействия слабым постоянным током на определенные участки гипоталамуса, была создана модель гипертонии. Редукция доминанты наступает тогда, когда в результате суммации в доминантном очаге возникает такая реакция, которая устраняет источник, создающий доминантное состояние в «центре».

Хотя доминанта способна отозваться на самый широкий спектр внешних раздражителей, возникающие при этом временные связи не носят случайного характера. Доминанта отзывается преимущественно на биологически близкие стимулы, кроме того, она связана с выполнением поисковой фазы поведения не по принципу хаотических проб и ошибок, а с избирательной выборкой тех поведенческих действий, которые в прошлом приводили к успешным результатам.

177Это обусловлено тем, что, с одной стороны, накопленный опыт индивидуальный, «ограничивает» доминантный поиск, но, с другой стороны, поисковое поведение обеспечивает обогащение «знаниями» (трансформируя энграммы, хранящиеся в памяти) [17]. Пластичность поведения обеспечивают сложные и динамические отношения между поисковой (доминантной) фазой генерализации и фазой упроченного специализированного условного рефлекса. Двусторонние связи обеспечивают как переход от генерализации к стадии специализации, так и возврат к вторичной генерализации в связи с изменившимися условиями, обстановкой.

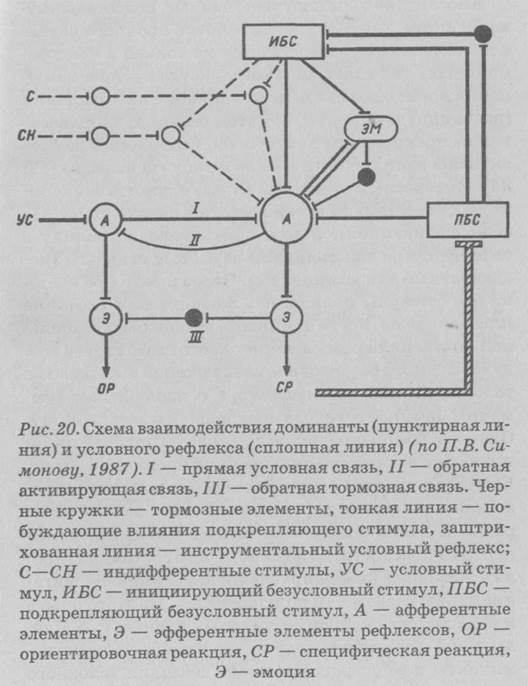

Доминанта входит в структуру условного рефлекса в виде активированной обратной связи (Симонов, 1987). Сложное динамическое взаимодействие доминанты и условного рефлекса П.В.Симоновым представлено в виде гипотетической схемы (рис. 20), в которую включена деятельность эмоционального «центра», выступающего в роли фактора подкрепления. Под влиянием побуждающего, инициирующего безусловного стимула (ИБС), например голодового возбуждения, специфическая (пищедобывательная) реакция (СР) приобретает доминантный характер, т. е. ее может вызвать самый широкий круг внешних раздражителей (С—Сн). Но условным сигналом (УС) становится только тот раздражитель, действие которого один или несколько раз совпадет во времени с приходом афферентации от подкрепляющего безусловного стимула (ПБС), в данном случае пищи. Нервные механизмы эмоций сопоставляют эту афферентацию с уровнем мотивационного возбуждения. В процессе упрочения условного рефлекса начинает функционировать система обратных связей. При этом активирующая обратная связь (II) избирательно повышает чувствительность структур, воспринимающих условный

сигнал, а тормозная (III) — устраняет эффекторные проявления «собственной» безусловной реакции (ОР) на раздражитель, превратившийся в условный. Подкрепляющая афферентация тормозит влияние побуждающего, инициирующего воздействия (феномен

179«сенсорного насыщения»), но на ранних этапах удовлетворения соответствующей потребности она может усилить побуждение по принципу «аппетит во время еды». Зависимость подкрепления от реакций субъекта превращает классический условный рефлекс в его инструментальную разновидность [34].

В последние годы получены данные, свидетельствующие о том, что быстрая выработка прочного условного рефлекса осуществляется не только в «экстремальных» условиях, но и тогда, когда в основе замыкания временной связи лежит процесс прекращения (редукции) доминанты, при этом реакция, направленная на прекращение доминанты, реализуется за счет активирования обратной связи между «центрами» [32; 34]. Интересным примером может служить эксперимент, суть которого можно свести к следующему. На фоне мотивационной доминанты голода кролику в течение суток предъявляли звуковые стимулы (неадекватные для доминанты). Через некоторое время на эти стимулы появлялись жевание или глотание (прямая связь). Когда доминанта становилась стабильной, применяли раздражение одного глаза струей воздуха. Если это безусловное раздражение вызывало не только мигание, но и жевание, т. е. наблюдалась сум-мация, доминанту голода прекращали и давали пищу. Одноразовое прекращение доминанты подачей пищи привело к формированию прочной временной связи. Быстрое и прочное замыкание временной связи образовалось на основе двусторонней связи между центрами. В дальнейшем, как только мотивационный центр голода достигал доминантного состояния, кролик совершал целенаправленную реакцию — мигание одним глазом — и получал пищу. Из этого опыта и ряда других экспериментальных данных Р.А.Пав-лыгиной и ее коллег следует, что именно наличие доминанты и ее устранение после действия условного

сигнала является условием быстрого (после одного-двух сочетаний) обучения (образования условного рефлекса) [32; 34].

Представление о механизме замыкания временной связи как о прекращении, снятии доминанты физиологически объясняет «закон эффекта» Э.Л. Торндай-ка. Долгое время оставалось неясным, на основе какого механизма однократное совпадение определенного действия животного с подкреплением экстренно фиксируется в памяти и животное не возвращается к безуспешным реакциям. Описанные выше факты представляются ценными также для научного обоснования педагогических методов ускоренного обучения путем создания у обучающихся достаточно сильных эмоционально-мотивационных доминант. Теория доминант на современном этапе ее развития способна более четко сформулировать правила, соблюдение которых обеспечит быструю и прочную фиксацию новых знаний [34].

Однако следует отметить, что условные рефлексы, замыкающиеся после одного сочетания, не являются какой-то высшей, более совершенной формой обучения по сравнению с рефлексами, требующими многократных повторений для их прочной фиксации. Если бы все условные рефлексы замыкались после одного-двух сочетаний, живые существа оказались бы жертвами случайных обстоятельств. Ведь в огромном большинстве случаев одно-два совпадения стимула с подкреплением вовсе не означают, что такое совпадение будет и в дальнейшем. Именно устойчивость, а также способность к угасанию условных рефлексов при изменившихся ситуациях и обеспечивают живым существам широкие адаптивные возможности.

Механизму обратных связей Э.А. Асратян придавал решающее значение в условнорефлекторной деятельности, в организации поведенческих реакций.

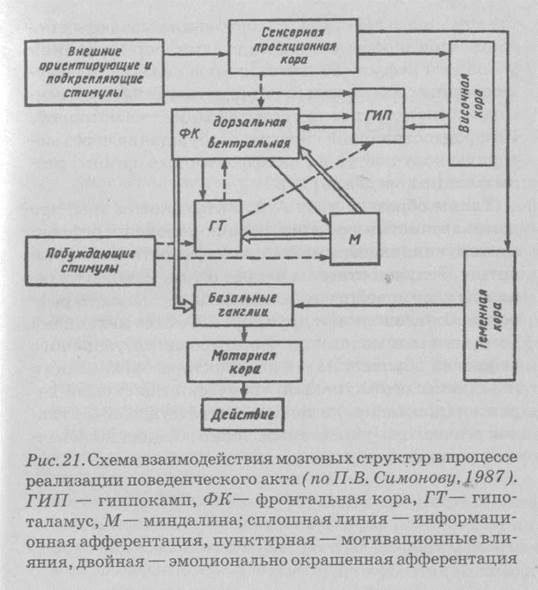

181П.В. Симонов (1987) [36] рассматривает взаимодействие доминанты и условного рефлекса в качестве функциональной единицы индивидуально приобретаемого поведения. Суммируя имеющиеся сведения об анатомических связях, данные о последствиях повреждений тех или иных мозговых образований, результаты регистрации суммарных и клеточных электрических процессов, а также основываясь на собственных экспериментальных данных, П.В. Симонов выдвинул гипотезу о событиях, последовательно и параллельно развивающихся в головном мозге высших млекопитающих в процессе организации поведенческого акта (рис. 21).

Внутренние (метаболизм) и внешние (боль, запах и т. д.) побуждающие безусловные стимулы активируют мотивационные структуры гипоталамуса (ГТ), который в свою очередь активирует гиппокамп (ГИП) и передние отделы новой коры. Благодаря гиппокам-пу широкий круг внешних стимулов усиливает доминантное состояние. Иными словами, гиппокамп участвует в формировании мотивационной доминанты, но выделение доминирующей доминанты связано с деятельностью ядер миндалевидного комплекса. В случае совпадения внешних стимулов с действием подкрепляющих безусловных раздражителей гиппокамп оказывается первым местом встречи сочетаемых афферентаций [36].

При сформированном поведенческом акте в результате совместной деятельности гиппокампа и фронтальной коры (ФК) отбираются те внешние стимулы или их энграммы, которые ранее сопровождались удовлетворением данной потребности. Путем сопоставления мотивационного возбуждения с наличными стимулами и энграммами, извлеченными из памяти (через височную кору), в миндалине (М) формируется эмоциональная окраска (оценка) этих

стимулов и энграмм, что ведет к выделению доминирующей мотивации, подлежащей первоочередному удовлетворению. Можно отметить, что нейроны миндалины обезьян с большей избирательностью реагируют на лицо человека или морду другой обезьяны, чем аналогичные нейроны височной коры.

Сложившаяся во фронтальной коре программа действия поступает в базальные ганглии (стриатум), где путем взаимодействия с «командой» теменной коры она «вписывается» в пространственные координаты

предстоящего действия. Регистрация вызванных потенциалов показала, что на стадии формирования условного рефлекса теменная кора связана преимущественно с кортикальным представительством сенсорных систем, а по мере стабилизации — с моторной. Из фронтостриарной системы возбуждение через моторную кору поступает на эффекторные органы, реализующие поведение [36].

Таким образом, идея А.А. Ухтомского о том, что доминанта есть ключ к пониманию условного рефлекса, получила экспериментальное и теоретическое развитие. Получен ответ на вопрос о том, каковы механизмы взаимодействия доминанты и условного рефлекса. Они дополняют друг друга. Синтез механизма доминанты и механизма формирования условного рефлекса обусловливает два фактора организации поведения: его активный, творчески-поисковый характер (доминанта) и точное соответствие объективной реальности (упроченный, тонко специализированный условный рефлекс).

2015-07-14

2015-07-14 6349

6349