Теоретическое занятие.

Тема: Антиаритмические средства.

ПМ.01 МДК.01.01 Раздел: Фармакология

Отделение: Фармация

Курс: 2

Количество часов: 2

Клинический случай

Александр А., гидробиолог, обратился к участкового терапевту с жалобами на возникающее накануне во время работы с аквариумными животными предоборочное состояние. Это состояние развилось внезапно и впервые.

При осмотре: кожные покровы чистые, отеков нет. В легких хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, шумов нет. АД – 130/90 мм.рт.ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) – 72 в минуту.

В проводимых ранее анализах крови уровень холестерина составлял 6,9 – 7,4 ммоль/л. По рекомендации кардиолога Александру было проведено холтер-мониторирование ЭКГ в течение суток. При анализе записи обнаружен эпизод неустойчивой желудочковой тахикардии в течении 22с.

Диагноз: ишемическая болезнь сердца, аритмический вариант.

Лечение: утром – эзетимиб в дозе 10мг;

1 раз в сутки – амиодарон в дозе 200 мг;

|

|

|

на ночь – Тромбо-АСС по 100мг и розувастатин в дозе 20мг.

В результате проводимой терапии уровень холестерина снизился и составил 3,6ммоль/л.

На фоне терапии амиодароном в течении 6 месяцев наблюдения эпизоды желудочковой аритмии не повторялись

К антиаритмическим средствам относятся лекарственные вещества, которые используются для лечения нарушений ритма мердечных сокращений – аритмий.

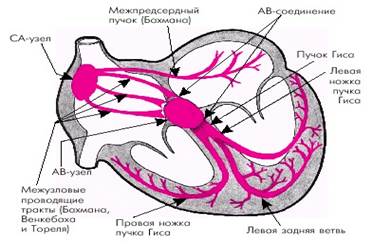

В норме импульсы зарождаются в синусовом узле, который является «водителем» сердечного ритма. Затем они передаются по мышцам предсердий к предсердно-желудочковому узлу и далее по предсердно-желудочковому пучку (пучку Гиса) на мускулатуру желудочков. Благодаря способности синусового узла автоматически генерировать (проводить) импульсы через определенные промежутки времени пооисходят ритмические сокращения изолированного сердца. В организме ритм сердечнх сокращений регулируется симпатическими (ускоряют) и парасимпатическими (замедляют) нервами, а также гормонами (адреналином).

Рис.1. Проводящая система сердца

При некоторых заболеваниях (миокардит, кардиосклероз, инфаркт миокарда, пороки сердца), при отравлениях (сердечными гликозидами, наркотическими средствами и др.), при нарушении функции вегетативной нервной системы может нарушаться ритмичность сердечных сокращений, т.е. возникают аритмии.

В клинической практике выделяют несколько видов аритмий

ü мерцательная аритмия;

ü экстрасистолия;

ü пароксизмальная тахикардия;

ü различные блокады проведения импульсов.

При мерцательной аритмии происходят асинхронные сокращения предсердий и

|

|

|

желудочков сердца, что приводит к нарушению работы сердца и развитию сердечной недостаточноти. Особенно опасна фибрилляция (мерцание, трепетания) желудочков, которая равнозначна остановке сердца.

Для экстрасистолии характерны внеочердные сокращения желудочков сердца. Внезапное появление частых экстрасистол называется приступом параксизмальной тахикардии. Отмеченные аритмии возникают в связи с повышеннием возбудимости и автоматизма сердца, причиной которых могут быть местные нарушения электролитного обмена (дефицита ионов калия и избыток кальция), повышение тонуса симпатической иннервации, кислородное голодание сердечной мышцы и др.

В кардиологической практике к аритмиям принято относить учащение сердечных сокращений, привышающее 100 (тахикардия) и урежение меньше 50 (брадикардия) сокращений в минуту. Тахикардии могут быть связаны с повышением тонуса адренергической иннервации сердца и с увеличением циркулирующей в крови катехоламинов.Брадикардии могут возникать при блокаде проведения импульсов по проводящей ситеме, а также при повышении тонуса холинергической иннервации сердца. Таким образом, в формировании различного типа аритмий принимают как кардиальные, так и экстракардиальные факторы.

Важное значение для ритма сердечных сокращений имеют известные явления в кардиомиоцитах, как деполяризация и реполяризация мембран, связанная с перераспределением ионов калия и натрия; потенциал действия, свидетельствующий о готовности мышцы к сокращению, эффективный рефракторный период, во время которого мышца не реагирует на дополнительный стимул.

Для лечения и профилактики аритмий предложено много антиаритмических средств, которые по основной направленности действия можно разделить на две группы:

ü средства, непосредственно влияющие на сердце

ü средства, влияющие на иннервацию сердца.

Каждую из этих групп можно разделить на подгруппы в зависимости от

особенностей механизма действия. Кардиологи часто используют следующую классификацию антиаритмических средств:

1 группа - Блокаторы натриевых каналов (мембраностабилизирующие): хинидин, новокаинамид, лидокаин, ритмилен, аймалин, дифенин, этмозин, этацизин

2 группа - Блокаторы β-адрнорецепторов: анаприлин, метапролол, вискен, тразикор

3 группа - Блокаторы калиевых каналов: амиодарон

4 группа - Блокаторы кальцевых каналов: верапамил, дилтиазем

2015-07-21

2015-07-21 246

246