Дифракция света — это явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении препятствия. Как мы уже упоминали, впервые явление дифракции наблюдал Гримальди.

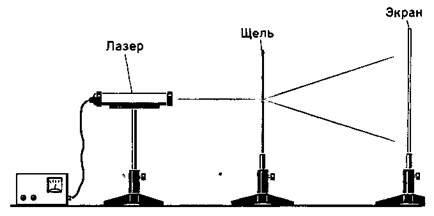

Дифракцию можно увидеть, наблюдая за прохождением лазерного света через щель, размер которой можно изменять во время эксперимента. На рисунке приведена схема такого опыта.

Схема для наблюдения дифракции света на щели

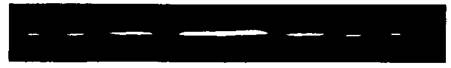

Если раз мер щели превышает диаметр светового пучка, то отклонение света от прямолинейного направления распространения не наблюдается. По мере уменьшения размера щели картина распределения интенсивности света на экране изменяется. Наряду с центральным, самым ярким максимумом появляются побочные максимумы, разделенные темными промежутками, минимумами дифракционной картины. Расстояния между максимумами и минимумами возрастают по мере уменьшения размера щели.

С корпускулярной точки зрения не удается объяснить наблюдаемую картину дифракции света, так как неизвестно, как корпускулы света взаимодействуют со щелью. Кроме того, неясно, почему в одних местах дифракционной картины наблюдается увеличение интенсивности света, а в других — полная темнота.

|

|

|

Если рассматривать свет, падающий на щель, как волну, то можно объяснить дифракцию света, используя принцип Гюйгенса — Френеля.

Для простоты рассуждений предположим, что на щель падает плоская волна красного света. Это означает, что в любой момент времени световые колебания определенной частоты

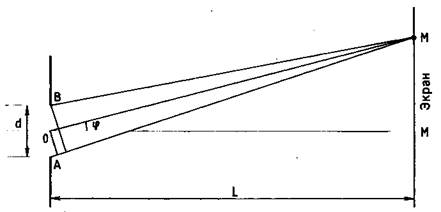

Схема, поясняющая дифракцию света на щели

и длины волны в щели происходят с одинаковыми фазами. Вторичные волны, возбуждаемые падающей волной, переносят фазу колебаний из каждой точки щели в точку наблюдения М на экране, расположенном на расстоянии L от щели. Если бы вторичные волны проходили на пути от щели до точки М одинаковые расстояния, то они складывались бы в фазе, усиливая друг друга. Так как в наблюдаемом нами эксперименте по дифракции света расстояние до экрана намного больше ширины щели, т. е. L» d, то можно считать, что в точку М попадают только те лучи света, которые выходят из щели параллельно прямой ОМ, соединяющей центр щели с точкой М. Если точка М располагается точно напротив центра щели, то все лучи пройдут, распространяясь от щели до экрана, примерно равные расстояния L и соберутся в этой точке в фазе. Здесь будет наблюдаться максимум интенсивности света. Если же положение точки М на экране изменить так, чтобы все лучи в этой точке складывались в противофазе, то света в этой точке мы не увидим. Как же определить положение точки наблюдения? На первый взгляд это кажется невозможным. Но Френель предложил очень изящный способ решения этой задачи.

|

|

|

Разобьем щель на две равные части: АО и ОВ. Рассмотрим два луча, идущие в точку М от крайних нижних точек этих частей: AM и ОМ. Из рисунка видно, что расстояние AM больше расстояния ОМ на величину (АО sin cp). Если это расстояние будет таким, что волны в точку М будут приходить в противофазе, то они будут гасить друг друга. В этом случае в таком же положении окажутся волны, которые попадут в точку М и от любых соответствующих точек двух половинок щели, т. е. по этому направлению все вторичные волны будут гасить друг друга. Метод Френеля позволяет решение сложной задачи о сложении множества вторичных волн свести к более простой о сложении только двух колебаний, разность фаз у которых зависит от положения точки наблюдения.

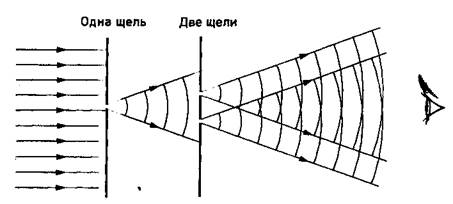

Схема опыта Юнга

В 1802 г. английский физик Томас Юнг впервые увидел дифракцию солнечного света в опыте, где наблюдалось сложение колебаний от двух вторичных источников света. Схема опыта Юнга показана на рисунке 45. Свет от солнца проходил через одну щель, затем через две щели, от которых наблюдалась дифракция. По тем направлениям, в которых колебания гасили друг друга, можно было увидеть темноту; по направлениям, где колебания приходили в фазе, наблюдался свет. На рисунке показана картина дифракции белого света на двух щелях.

Картина дифракции белого света в опыте Юнга

При дифракции на двух щелях усиление света происходит по тем направлениям, для которых разность хода интерферирующих лучей равна целому числу длин волн. Если расстояние между щелями принять равным d, то из рисунка видно, что разность хода по направлению, определяемому углом ф, равна d sin ф. Если эта величина равна целому числу длин волн дифрагированного света, то по направлению угла ф будет наблюдаться максимум света.

Схема, поясняющая дифракцию света в опыте Юнга

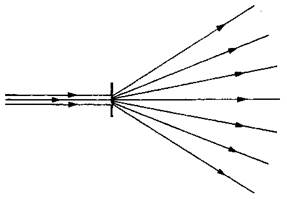

Если на пути света поставить несколько щелей, то интенсивность света в максимумах дифракционной картины еще больше возрастет. На рисунке показана дифракция света при прохождении света через множество параллельных щелей. Такой прибор называется дифракционной решеткой, и с его помощью можно увидеть, что белый свет при прохождении через решетку образует веер цветных лучей. Это явление разложения белого света в спектр говорит о сложном составе света. Световые колебания разной частоты образуют максимумы по разным направлениям дифрагированного света.

2015-07-21

2015-07-21 2966

2966