Аппараты сухой инерционной очистки газов от пыли:

Рис. 1. Пылеосадительные камеры:

а – полая; б – с горизонтальными полками; в, г – с вертикальными перегородками; I – запыленный газ; II – очищенный газ; III – пыль; 1 – корпус; 2 – бункер; 3 – штуцер для удаления пыли; 4 – полки; 5 – перегородки

Отделение пыли в пылеосадительной камере (рис. 9-1) происходит пари движении запыленного газа с такой малой скоростью, что частицы пыли успевают осесть под действием силы тяжести прежде, чем газ вынесет их из камеры.

Пылеосадительная камера представляет собой пустотелый прямоугольный короб, в нижней части которого имеется бункер для сбора пыли (рис. 1). Скорость газа в пылеосадительных камерах составляет 0,2 – 1,5 м/с, гидравлическое сопротивление 50 – 150 Па. Пылеосадительные камеры пригодны для улавливания крупных частиц размером не менее 50 мкм. Степень очистки газа в камерах не превышает 40-50%. При работе с химически агрессивными газами внутренние поверхности пылеосадительных камер защищают специальными покрытиями.

|

|

|

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

В основе работы жалюзийного пылеуловителя лежит инерционно-отражательный принцип.

На рис. 2 приведен жалюзийный золоуловитель, представляющий собой трубу 1 с решеткой 2, образованную наклонными перегородками. Взвешенные в газе частицы, проходя по трубе, ударяются о поверхность каждой перегородки и отбрасываются от нее в сторону, противоположную движению основного потока газа. В результате по одну сторону решетки собирается часть газа (около 5 - 10%), содержащая основную массу пыли, а по другую сторону (90-95%) – удаляется очищенный газ. Газ удаляется из золоуловителя и дополнительно очищается в циклоне 3. Движение газа через циклон осуществляется главным образом за счет перепада давления на жалюзийной решетке.

Рис.2 Жалюзийный золоуловитель: 1 – труба; 2 – наклонные перегородки; 3 – циклон

Циклоны:

Рис. 4. Циклон с тангенциальным вводом:

1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – пылеотводящий патрубок; 4 – выхлопная труба

Работа циклона основана на использовании центробежных сил, возникающих при вращении газового потока внутри корпуса циклона. Это вращение достигается путем тангенциального ввода газа в циклон. В результате действия центробежных сил частицы пыли, взвешенные в потоке газа, отбрасываются на стенки корпуса (1) и выпадают из потока. Газ, освобожденный от пыли, продолжая вращаться, совершает поворот на 180° и выходит из циклона через расположенную на оси выхлопную трубу (4) рис. 10.

Частицы пыли, достигшие стенок корпуса, под действием перемещающегося в осевом направлении вращающегося потока и сил тяжести движутся по направлению к выходному отверстию корпуса и выводятся из циклона (3).

|

|

|

Ввиду того, что решающим фактором, обуславливающим движение пыли, являются аэродинамические силы, а не силы тяжести, циклоны можно располагать наклонно и даже горизонтально.

Наибольшее применение из полых газопромывателей имеет полый форсуночный скруббер (рис. 7) с противоточным движением фаз газ – жидкость D).

В верхней части скруббера (рис. 7) размещено несколько поясов орошения с большим числом форсунок, создающих равномерный поток мелко диспергированных капель, движущихся под действием силы тяжести вниз. Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся конусом, заполнена водой, уровень которой поддерживается постоянным. Подводимый запыленный газ направляют на зеркало воды для осаждения наиболее крупных частиц пыли, после чего, распределяясь по всему сечению скруббера, газ движется вверх навстречу потоку капель воды. В процессе промывки капли жидкости захватывают частицы пыли и коагулируют. Образовавшийся шлам собирается в нижней части скруббера, откуда непрерывно удаляется промывочной водой.

Параллельно с очисткой газ, проходящий через скруббер, охлаждается чаще всего до 40 - 50° С и увлажняется обычно до состояния насыщения.

Скорость газа в скруббере принимают равной 0,7 – 1,5 м/с. При больших скоростях начинается капельный унос влаги, что способствует образованию отложений на выходном патрубке скруббера и в газопроводах.

Фильтры:

Наиболее распространенным типом тканевого фильтра является рукавный фильтр, режим работы которого дан на рис. 8. Главным элементом такого фильтра является рукав, изготовленный из фильтровальной ткани. Корпус фильтра разделен на несколько герметизированных камер, в каждой из которых размещено по несколько рукавов. Газ из газопровода грязного газа подводится в нижнюю часть каждой камеры и поступает внутрь рукавов. Фильтруясь через ткань, газ проходит в камеру и через открытый выпускной клапан выходит из нее, поступая в газопровод чистого газа. Частицы пыли, содержащиеся в грязном газе, оседают на внутренней поверхности рукава, в результате чего сопротивление рукава проходу газа постепенно увеличивается. Когда оно достигнет некоторого предельного, по условиям тяги, значения, фильтр переводится на режим регенерации (рис. 8), т.е. рукава освобождаются от осевшей на них пыли.

Абсорберы:

|

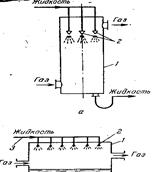

Рис. 9

Устройство полых распыливающих абсорберов

Устройство полых распыливающих абсорберов

а – вертикального с верхним распылом жидкости; б – вертикального с распылом жидкости по высоте аппарата; в – горизонтального с перекрестным током; 1 – корпуса; 2 – форсунки; 3 – коллектор орошающей жидкости; 4 – брызгоотбойник; 5 – газораспределительная решетка.

Полые распыливающие абсорберы (рис.9) представляют собой полые колонны. В этих абсорберах газ движется снизу вверх, а жидкость подается через расположенные в верхней части колонны 1 форсунки 2 с направлением факела распыла обычно сверху вниз.

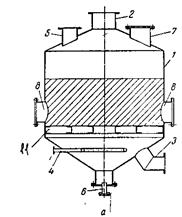

Адсорбер:Адсорбер с неподвижным слоем поглотителя.

Рис. 10. Адсорбер периодического действия с неподвижным слоем поглотителя: вертикальный: 14 – корпус; 2 – штуцер для подачи паро-газовой смеси (при адсорбции) и воздуха (при сушке, охлаждении); 3 – штуцер для отвода отработанного газа (при адсорбции) и воздуха (при сушке и охлаждении); 4 – барботер для подачи острого пара при десорбции; 8 – штуцер для отвода паров при десорбции; 6 – штуцер для отвода конденсата; 7 – люки для загрузки поглотителя; 8 – люки для выгрузки поглотителя; 9 и 10 – внутренняя и внешняя цилиндрические решетки; 11 – решетка

Рис. 10. Адсорбер периодического действия с неподвижным слоем поглотителя: вертикальный: 14 – корпус; 2 – штуцер для подачи паро-газовой смеси (при адсорбции) и воздуха (при сушке, охлаждении); 3 – штуцер для отвода отработанного газа (при адсорбции) и воздуха (при сушке и охлаждении); 4 – барботер для подачи острого пара при десорбции; 8 – штуцер для отвода паров при десорбции; 6 – штуцер для отвода конденсата; 7 – люки для загрузки поглотителя; 8 – люки для выгрузки поглотителя; 9 и 10 – внутренняя и внешняя цилиндрические решетки; 11 – решетка

Первая стадия – собственно адсорбция, т.е. насыщение поглотителя адсорбируемым компонентом. Вторая стадия – десорбция поглощенного компонента из поглотителя. Третья стадия – сушка поглотителя. Четвертая стадия – охлаждение поглотителя

|

|

|

4. Экологическая политика Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на современном этапе должна базироваться на программных документах, принятых в 1992 г. на Конференции ООН в Рио – де – Жанейро, а также на указе Президента РФ «Об утверждении конценции перехода Российской Федерации к устойчивому экономическому развитию» (апрель 1996 г.).

Согласно государственной стратегии устойчивого развития РФ, одобренной Правительством Российской Федерации 11 декабря 1997 г., стратегической целью устойчивого развития России является повышение уровня и качества жизни населения на основе научно – технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса страны как части биосферы Земли.

Государственная стратегия эффективного социально – эколого – экономического устойчивого развития РФ предусматривает три этапа.

На первом этапе (краткосрочная перспектива) целью является преодоление социального и структурного кризиса, связанного с переходом страны к рыночной экономике.

На втором этапе (среднесрочная перспектива) – обеспечение динамичного социально – эколого – экономического развития страны на базе эффективного использования ее экономических ресурсов и преимуществ международного разделения труда при сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса.

На третьем этапе (долгосрочная перспектива) – гармонизация и экологизация взаимоотношений общества и природы в глобальном масштабе за счет развития хозяйственной деятельности в пределах воспроизводственных возможностей биосферы и переноса акцента в системе человеческих ценностей с материально – вещественных на духовно – нравственные.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

─ сохранить и восстановить природные системы, их биологическое разнообразие и способность к саморегуляции как необходимое условие существования человеческого общества;

|

|

|

─ обеспечить устойчивое природопользование и равный доступ к природным ресурсам ныне живущему и будущим поколениям;

─ обеспечить благоприятное состояние окружающей среды как необходимое условие достойного качества жизни и здоровья населения1.

2015-08-21

2015-08-21 1080

1080