8.1.1 Яркость знаков с внутренним освещением (5.5.1) измеряют фотоэлектрическим яркомером с фотометрической головкой, корригированной под относительную спектральную световую эффективность дневного зрения (ГОСТ 8.332), аттестованным и поверенным в установленном порядке.

Яркость измеряют в геометрическом центре элемента изображения данного цвета в круге диаметром (20±1) мм. Выделение данного круга осуществляют либо внешними диафрагмами, либо, если позволяет конструкция яркомера, диафрагмой его фотоприемника.

За результат измерения принимают среднеарифметическое значение трех измерений.

При выполнении измерений в знак устанавливают контрольный источник света применяемого в знаке типа, в котором поддерживают электрический режим, обеспечивающий номинальный световой поток.

В случае, если в знаке используют несколько источников света, то контрольные источники подбирают так, чтобы их электрические режимы, обеспечивающие номинальный световой поток, отличались между собой не более чем на 5 %.

|

|

|

Электрический источник питания должен обеспечивать стабильность напряжения не хуже ±0,5 %. Основная относительная погрешность контрольных электроизмерительных приборов не должна быть более ±0,5 %.

Измерения выполняют в отсутствие посторонних засветок, влияющих на результат измерения, при климатических условиях, соответствующих 7.1.

8.1.2 Для определения равномерности распределения яркости по полю изображения одного цвета знаков с внутренним освещением (5.5.1) визуально выбирают точки с максимальной и минимальной яркостью, измеряют их яркость согласно 8.1.1 и вычисляют отношение максимальной яркости к минимальной.

8.1.3 Измерение освещенности на поверхности знака с внешним освещением выполняют стандартным люксметром, аттестованным и поверенным в установленном порядке, с верхним пределом измерения не менее 500 лк и основной относительной погрешностью не более ±10 %.

Условия проведения измерений должны соответствовать требованиям 8.1.1.

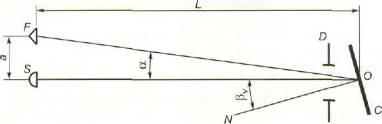

8.1.4 Коэффициент световозвращения знаков с световозвращающей поверхностью измеряют по схеме, приведенной на рисунке 3, при заданных в 5.5.3 условиях наблюдения.

С - образец элемента изображения знака исследуемого цвета; S - осветитель прожекторного типа; F - фотометрическая головка, соответствующая 8.1.1; О - геометрический центр образца; SO - ось отсчета; N- нормаль к поверхности образца; D - диафрагма, фиксирующая освещаемую площадь образца; L - расстояние фотометрирования; a - расстояние между центрами источника и фотометрической головки; α - угол наблюдения (α = arctg a/L) задается стандартом (таблица 5.2); βv - угол освещения в вертикальной плоскости (между нормалью к поверхности образца и осью отсчета) задается стандартом (таблица 5.2); βн = 0° на схеме не указан

|

|

|

Рисунок 3 - Схема фотометрирования знаков со световозвращающей поверхностью

Коэффициент световозвращения R' (кд·лк-1·м-2) определяют по формуле

, (1)

, (1)

где I - сила света, отраженного образцом, кд;

Е - освещенность, создаваемая осветителем S в точке О, лк;

А - освещаемая площадь образца, определяемая размерами диафрагмы D, м2.

Осветитель S должен соответствовать источнику прожекторного типа А [ Т цв = (2856±50) К ], колебания освещенности в точке О не должны превышать ±1 %, неравномерность распределения освещенности по площади диафрагмы D - не более ±5 %, свет излучаемый осветителем, должен быть неполяризованным. Внешние условия - в соответствии с 8.1.1.

2015-08-21

2015-08-21 386

386