Изучение различных свойств пород, разработка методики их определения и учета имеют большое значение для выбора рационального способа отбойки породы, типа применяемых буровых машин и инструмента, установления норм выработки на производство буровых и взрывных работ и т. д.

При бурении и взрывании эффективность разрушения горных пород определяется различными свойствами. Это связано с тем, что при бурении зона разрушения под лезвием инструмента имеет небольшие размеры (доли сантиметра) и зависит от макросвойств горных пород: твердости, абразивности, зернистости, вязкости и т. д. При взрывании на карьерах зарядов диаметром 200—300 мм зона разрушения имеет размеры в несколько метров (до 1.0 м), и эффективность разрушения при этом зависит от микросвойств массива породы и прежде всего от прочности и разрушаемости при соударении отдельностей, слагающих массив, и его трещиноватости.

Твердость и абразивность влияют главным образом на износ инструмента при бурении и выбор величины осевого усилия на буровой инструмент и частоты его вращения.

|

|

|

Твердость горной породы характеризуется сопротивлением проникновению в нее другого тела, не получающего при этом остаточной деформации.

Абразивность — способность горных пород изнашивать при трении о нее металлы, твердые сплавы и другие тела.

Пластичность — свойство пород необратимо изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры под действием внешних сил.

Хрупкость — свойство пород разрушаться без пластических деформаций.

При бурении и взрывании скальные горные породы можно рассматривать как хрупкие тела. Наибольшую пластичность имеет глина. Для разрушения пластичных пород требуется увеличенный расход ВВ.

Вязкостью в горном деле принято характеризовать сопротивляемость породы силам, стремящимся отделить ее часть от массива. С увеличением вязкости пород эффективность бурения и взрывания снижается.

Зернистость характеризуется крупностью зерен минералов, образующих породы; различают крупнозернистые породы с зер-

нами диаметром больше 5 мм, среднезернистые — с зернами диаметром 1—5 мм и мелкозернистые с зернами диаметром менее 1 мм. Чем меньше зерна минералов и чем прочнее цементирующие зерна вещества, тем труднее разрушается порода при бурении и взрывании.

Пористость характеризуется наличием мельчайших пустот в горной породе.

Водоносность — свойство пород задерживать воду и выделять ее при разработке месторождения. Водоносность пород следует учитывать при выборе типа ВВ и способа заряжания скважин.

Плотностью горной породы называется масса единицы объема горной породы в ее естественном состоянии. От плотности горных пород зависит удельный расход ВВ, особенно при проведении взрывов на выброс.

|

|

|

Разрыхляемость — свойство горных пород занимать больший объем в разрушенном состоянии по сравнению с объемом в массиве или целике. Отношение объема разрыхленной породы к ее первоначальному объему называется коэффициентом разрыхления. Наибольшим коэффициентом разрыхления характеризуются твердые, вязкие и абразивные породы.

Устойчивость — свойство откоса горных пород сохранять свое положение, не разрушаясь (обрушаясь). Этот показатель обычно характеризуется углом естественного откоса т. е. углом, при котором откос породы находится в устойчивом состоянии. Величина его для разных пород меняется от 0 до 80°. Устойчивость существенно влияет на выбор диаметра взрывных скважин и их направления. Особенно важное значение приобретает устойчивость при разработке глубоких горизонтов карьеров (ниже 300 м), а также при выводе бортов карьеров на проектный контур, чем круче и устойчивее откосы уступов, тем меньший объем вскрышных пород надо извлечь при добыче проектного объема полезных ископаемых. Поэтому для увеличения устойчивости откосов уступов применяются специальные методы контурного взрывания.

Слоистость — свойство пород относительно легко разделяться по плоскостям наслоения. При ведении работ в слоистых породах шпуры и скважины следует располагать перпендикулярно к плоскостям наслоения, так как это улучшает эффективность взрыва и уменьшает вероятность искривления шпуров и скважин.

Трещиноватость характеризуется частотой и пространственным расположением трещин в массиве горной породы, которыми он разделен на отдельности различных размеров. При открытой разработке месторождений полезных ископаемых монолитных, т. е. не имеющих трещин, пород практически не встречается.

Естественная трещиноватость горной породы, которая определяется геологической характеристикой месторождения, дополняется искусственной, зависящей от методов ведения взрывных работ. Она образуется в результате воздействия взрыва на мас-

сив; при этом с увеличением величины и диаметра заряда трещиноватость массива и степень раскрытия трещин возрастают.

На карьерах трещиноватость влияет на кусковатость взорванной горной массы, а следовательно, на выход негабарита. Одни и те же по составу породы при интенсивной трещиноватости разрушаются, не образуя негабарита и, наоборот, при слабой трещиноватости дают большой выход негабарита. Поэтому при выборе методов ведения взрывных работ на карьере и установлении допустимого размера куска для предприятия необходимо учитывать трещиноватость пород, которая характеризуется удельной трещиноватостью: числом открытых трещин всех систем, приходящихся на единицу длины прямой, проведенной в произвольном направлении. Величина, обратная удельной трещиноватости, дает среднее расстояние между трещинами, которое численно равно среднему диаметру естественной отдельности.

Содержание крупных или мелких отдельностей в массиве до взрыва обычно выражается в процентах к его объему.

Массивы пород одного происхождения могут иметь разную частоту трещин (степень трещиноватости) на отдельных участках, что объясняется многократностью действия на них тектонических напряжений. Учитывая длительность процесса трещинообразования, естественно полагать, что более трещиноватые массивы образуются из менее трещиноватых: крупные отдельности при многократных силовых (тектонических) воздействиях превращаются в более мелкие.

Средний размер крупных отдельностей, слагающих массив, зависит от типа трещиноватости массива: чем больше содержание в массиве крупных отдельностей, тем больше их средний размер. Все породы по степени трещиноватости или содержанию в массиве крупных отдельностей условно разделены на пять категорий (табл. 1.1).

|

|

|

Для каждой категории пород по трещиноватости можно выбрать рациональный диаметр взрывных скважин, параметры их расположения, схему их взрывания, удельный расход и тип ВВ. Поэтому для карьеров на основе маркшейдерских планов горных работ целесообразно составлять погоризонтные карты трещиноватости, на которых указываются породы разной трещиноватости. Такие карты на текущий период и на перспективу позволят более обоснованно выбирать буровые станки, ассортимент ВВ и удельный расход его с учетом ежегодных планов горных работ по каждому горизонту карьера.

Степень трещиноватости пород и их категория могут быть определены различными методами: по керну горных пород, планиметрическим и фотопланиметрическим измерениями по поверхности забоев, измерением размеров отдельностей после взрыва и др. На действующих карьерах для оценки трещиноватости применяются планиметрический и акустический методы, а для проектируемых — метод кернов.

Планиметрический метод. Для определения удельной трещиноватости вдоль забоя натягивается шнур (лента) и подсчитывается число естественных трещин, пересекающих его на участке длиной не менее 10 м, а затем вычисляется удельная трещиноватость:

λ=n/L,

где п — число трещин, пересекающих измеряемую прямую; L — длина измеряемой прямой, м.

Измерения с шагом 5—10 м на данном участке повторяются не менее двух раз. При измерениях необходимо учитывать только естественные трещины, которые отличаются от искусственных, вызванных взрывом, относительной прямолинейностью, меньшей шириной и заполненностью породой, обычно они заканчиваются в пределах каждой отдельности или пласта.

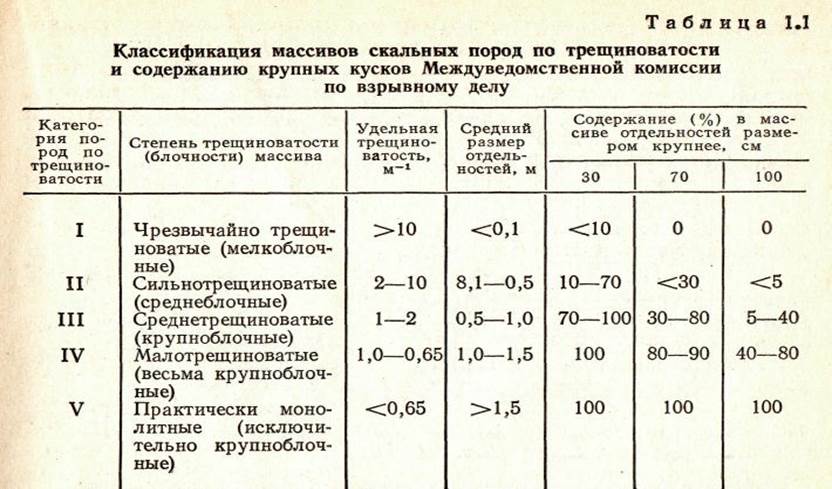

В тех случаях, когда измерения по забою выполнить затруднительно или опасно, можно пользоваться количественным подсчетом числа трещин на поверхности откоса уступа. При этом забой рассматривается или фотографируется с расстояния 20 м через шаблон, на экране которого нанесена масштабная сетка (рис. 1.1). Толщина экрана составляет 1—1,5 мм. С помощью этой сетки может быть определено как среднее расстояние между трещинами, так и число крупных отдельностей, а также их число на 1 м3 массива по формуле, предложенной МГИ:

|

|

|

где п — число крупных отдельностей на измеряемой площади S (м2), шт.

Содержание крупных кусков на участке слоистого массива определяется как отношение

Содержание крупных кусков на участке слоистого массива определяется как отношение

суммарной мощности слоев, содержащих крупные куски, к суммарной мощности всех слоев.

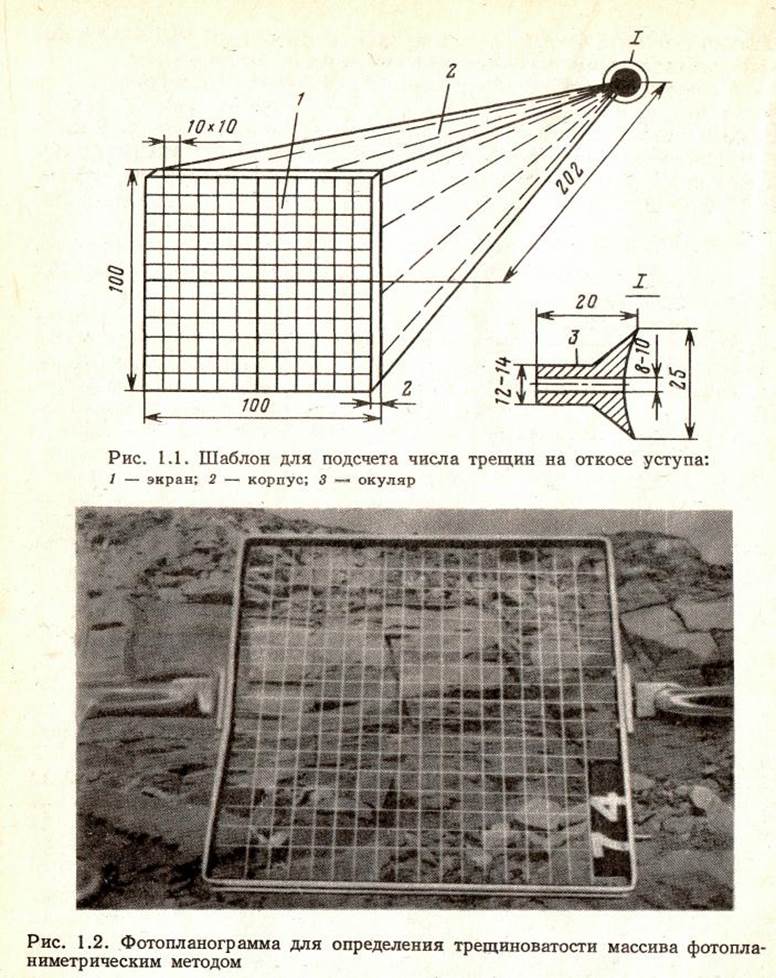

При пользовании планиметрическим методом возможны погрешности, связанные с трудностью различить естественные и искусственные трещины на фотопланограммах (рис, 1.2). Рацио-

нально сочетать натурные измерения с фотопланиметрическими, выполняемыми на всей поверхности откоса уступа.

Метод кернов основан на измерениях кернов, полученных при разведке месторождения. Замеряется длина участков керна, разделенного на части по естественным трещинам. По упрощенному способу категория трещиноватости в соответствии с классификацией пород по трещиноватости определяется по ее удельной величине:

λ = l/n',

где l — длина керна м; n' - число разделений керна по естественным трещинам.

Акустический метод заключается в определении отношения скоростей продольных волн в массиве и в отдельности. Методика таких измерений разработана в МГИ, а степень трещиноватости оценивают по акустическому показателю трещиноватости, который равен отношению квадратов скоростей продольных волн в массиве υм и вобразце υ0:

Аi = (υ2м/ υ0)2.

На ряде карьеров установлены следующие соотношения между категорией пород и акустическим показателем трещиноватости:

Категория пород по трещиноватости.............I II III IV V

Акустический показатель трещиноватости Аi.... 0, 1 0,1— 0,25 0,25—0,5 0,5—0,6 0,6—1,0

Степень трещиноватости может изменяться в результате воз* действия на массив предшествующих взрывов.

После взрыва поверхность массива нарушается трещинами, которые, как правило, параллельны бровке уступа. При вертикальных зарядах зона заколообразования по кровле уступа составляет около 100 диаметров заряда d3, а вдоль оси заряда в глубь массива (7—10) d3.

Граница между целиком и нарушенным массивом может быть установлена различными методами: по скорости утечки воды из скважины, по изменению скорости бурения скважин первого и последующих рядов, по изменению скорости прохождения акустических волн и т. д. Эти методы не позволяют получить количественной характеристики трещиноватости, а дают лишь ее сравнительное изменение по глубине. Нарушение массива предшествующим взрывом приводит к ухудшению степени дробления горной массы, в связи с чем требуется применение специальных методов взрывных работ, например многорядного короткозамедленного взрывания, взрывания в зажатой среде и т. д.

2015-08-21

2015-08-21 3283

3283