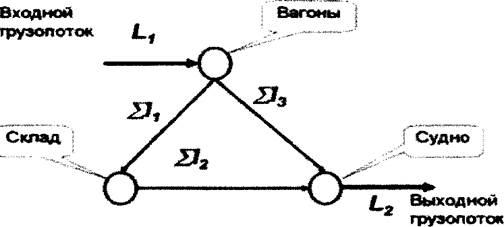

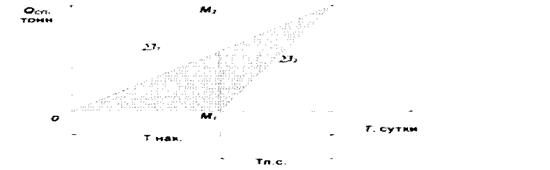

Рис. 23. Потоковый граф перевалки грузов.

На графе изображено 2 варианта перевалки грузов с железнодорожного транспорта на

морской: I вариант –прямой с из железнодорожных вагонов в трюм судна (он обозначен суммой выделенных перегрузочных мощностей ∑ I3, т/сут.); II вариант -

через склад, (на выгрузку из вагонов в склад выделены перегрузочные мощности ∑ I1, а на погрузку из склада в судно -∑ I2).

В ходе грузовых работ возникает спектр вариантов распределения механизированных линий по трем направлениям перевалки груза (вагон-склад, склад-судно, вагон-судно), каждый из которых будет характеризоваться комбинацией темпов перевалки. Последние зависят от суммарной суточной производительности механизированных линий по каждому из вариантов (åI1,åI2, åI3).

В связи с тем, что число механизированных линий, которыми располагает стивидорная компания ограничено, их перераспределение вызывает увеличение темпов по одному варианту перевалки с одновременным снижением темпов по другому.

|

|

|

Реализация вариантов перегрузки во времени различна, так например, если начало поступления груза в порт совпадает с готовностью порожнего тоннажа (судна) к приемке механизированных линий могут оказаться незадействованными, или число и расположение грузовых люков судна не позволяют развернуть полностью фронтовые механизированные линии по прямому варианту. Тогда возможен вариант частично прямой перевалки груза, а частично через склад.

Кроме того, перерывы в поступлении груза железнодорожным транспортом (скважность грузопотока) и отсутствие запаса груза на складе будут вызывать излишние простои порожнего тоннажа (судна), что увеличивает расходы и себестоимость перевозки.

Для того, чтобы этого не происходило, целесообразно некоторую часть груза завезти на склад до прибытия судна под погрузку. При этом увеличатся расходы на хранение груза и удвоится объем переработки этой части груза (выгрузка из вагонов на склад и погрузка со склада на судно), что снижает экономическую эффективность перевалки грузов и повышает себестоимость перевозки.

Во всех вариантах, имеются расходы - плата за вагоны, находящиеся под выгрузкой, себестоимость хранения груза на складе и плата за простой порожнего тоннажа (судна) находящегося под погрузкой. Выбранный вариант должен обеспечивать минимум совокупности указанных расходов. Такой вариант может считаться квазиоптимальным, т.к. он не учитывает затраты по вариантам расстановки механизированных линий. Однако расчет этих затрат целесообразно отнести к области технологии перегрузочных работ.

Вместе с тем, полученный вариант дает возможность прогноза величины одного из необходимых параметров работы склада tхр–средний срок (время) хранения груза.

|

|

|

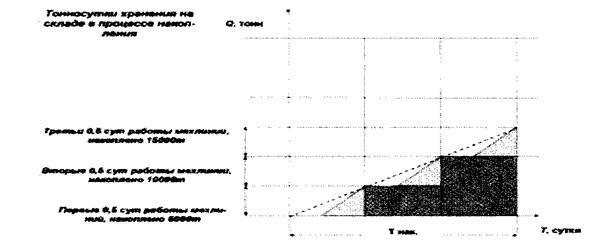

Для разъяснения изложенных положений рассмотрим различные модели накопления грузовых партий, соответствующие различным вариантам организации перевалки грузов

|

(рис. 24).

|

Рис. 24. Модель непрерывного накопления партии груза.

Как видно из рис.24, при работе всех механизированных линий только на склад с общей суммарной суточной производительностью ∑ I= 5000 т/сут., к исходу первых суток на складе будет накоплено 5000т., к исходу вторых –10000т., а третьих –15000т., соответственно. На рисунке заштрихованная область соответствует количеству груза находящемуся на складе в процессе хранения.

Как видно из рисунка первая частица груза (нижняя часть заштрихованной области –основание треугольника), попавшая на склад, хранится на нем, без малого трое суток, а заключительная часть, в конце периода накопления почти не хранится вовсе (вершина заштрихованного треугольника).То есть, после выгрузки партии груза на склад, собственно накопление груза заканчивается, далее начинаются другие операции с грузом. В отдельных случаях может предполагаться одномоментное освобождение склада. Такие модели, в которых накопление массы происходит пропорционально времени, а ее сброс осуществляется одномоментно получили наименование моделей «сливного бачка».Вычисление площади треугольника позволит определить общие тонно-сутки хранения груза на складе:åQt=0,5Тнак·∑Q, тонно-сутки,где Тнак–период накопления, сут.;∑Q-общее количество накапливаемого груза, тонн;0,5 –численное значение величины «параметр накопления груза».В общем случае параметр накопления обозначается, как Си принимает различные значения, в зависимости от характера процесса накопления. Он численно равен отношению площади заштрихованного треугольника (тонно-сут. хранения) к общей площади прямоугольника образуемого сутками периода накопления.

Зная величину åQt легко определить среднее время хранения груза:tхр=åQt/åQ, сутки.,где åQ–общий объем груза (накапливаемой грузовой партии), тонн.

Для примера, приведенного на рисунке 21 (Тнак= 3 суток, åI=5000т/сут.), вычислим:åQt=0,5ТнакåQ=0,5·3·15000=22500 тонно-суток;tхр=åQt/åQ=1,5 суток.

Cлучай дискретного (прерывного) грузопотока (рис.25):

Параметр накопления С и среднее время хранения груза tхр при накоплении грузовой партии линейно связаны и зависят от объема поступающего груза, характера его поступления и интенсивности (темпа) перегрузочных работ.

Зная параметр накопления грузовой партии С и период поступления груза на склад Т можно определить среднее время хранения груза:tхр=С· T Графически величину tхр при непрерывном поступлении груза можно определить, как среднюю линию треугольника с основанием, лежащем на оси времени.

Равномерное поступления груза на склад и выдачи груза со склада на судно (рис.26).

На модели, в заштрихованной области изображены тонно-сутки хранения груза на складе при последовательном во времени выполнении операций по выгрузке груза на склад и его выдачи на судно после накопления грузовой партии.

Характер определения tхр для периода выдачи груза (погрузки судна) Тпс аналогичен характеру определения этой величины для периода накопления.

Очевидно, что погрузку на судно целесообразно начать таким образом, чтобы время окончания выгрузки из вагонов совпадало с временем окончания погрузки судна. Этот вариант достижим, при наличии и возможности использования необходимых мощностей перегрузочных линий. Он показан ниже (Рис.27).

|

Рис. 27. Модель поступления и выдачи груза со склада с согласованным окончанием перегрузочных работ.

|

|

|

В модели (рис. 27) среднее время хранения определится, как: tхр= 0,5·Тнак-0,5·Тпс, ч

то уже существенно лучше, чем в предыдущей модели.

Вместе с тем, если найти некоторое сочетание распределения механизированных линий по вариантам потокового графа перевалки грузов (рис. 23), то можно найти такую расстановку, что на первом этапе будет осуществляться выгрузка на склад для создания некоторого необходимого компенсационного запаса (слева от сечения М1М2), затем одновременно погрузка судна со склада и по прямому варианту из вагонов, таким образом, чтобы окончание погрузки судна совпало с одновременным освобождением вагонов и склада.

Таким образом, в зависимости от наличия средств механизации, возможности постановки необходимого количества механизированных линий во фронте и тылу, затрат связанных с платой за пользование вагонами, простоем порожнего тоннажа и хранением груза на складе выбирается тот или иной вариант перегрузки, которому соответствует определенный вариант хранения груза на складе, имеющий характерное для него среднее время хранения груза.

2015-08-21

2015-08-21 1748

1748