Задание 1. Проверка правил Кирхгофа.

1.Включите установку в сеть 220В.

2.Для получения значений токов в ветвях при проверке первого правила Кирхгофа необходимо в каждую ветвь последовательно включить миллиамперметр. Он включается в цепь с помощью соединительных проводов с наконечниками. Вставив один из наконечников в гнездо Д, а другой в гнездо 1, нажимают на кнопку микропереключателя, находящегося между гнездами. При нажатии кнопки микропереключателя цепь разрывается и ток исследуемой ветви протекает через измерительный прибор. Затем провод из гнезда 1 переставляют в гнездо 2 и 3. Если при измерениях токов наконечник в центральном гнезде Дне вынимать, то при отклонении стрелки измерительного прибора вправо ток можно считать положительным, влево отрицательным. Таким образом, необходимо измерить токи во всех ветвях и данные записать в таблицу 1. Погрешность измерения тока

DI =I mах ×К×10 -2,

где К- класс точности прибора (в %), I max - максимальное значение тока, которое может быть измерено данным прибором (К и I max указаны на приборе).

|

|

|

Первое правило Кирхгофа выполняется, если:

3. Измерение токов провести при двух полярностях e 1 (полярность e 1 изменяется переключателем на измерительном лабораторном стенде).

4. При проверке второго правила Кирхгофа в качестве измерительного прибора используют вольтметр. Для этого соединительные провода с наконечниками соединяют с клеммами вольтметра. Выбрав один из контуров, измерить e I иU i =I i R i, имеющиеся в данном контуре, обходя его по часовой стрелке (можно и против). Если при обходе положение наконечников проводов относительно направления обхода не изменяется (один и тот же всегда впереди при обходе), то при отклонении стрелки вольтметра вправо напряжения U i можно считать положительным, а ЭДС e i -отрицательными. Измеренные значения U i и e i заносятся в таблицу 2.

Погрешности U и e одинаковы и равны:

DU=De=U max× К × 10 -2 =e max× К × 10 -2,

где К-классточности вольтметра (в %);U max, e max -максимальное значение напряжения или ЭДС, которое может быть измерено данным прибором (значения К и U max указаны на приборе).

5. Измерения величин U i и e I проделать для двух других контуров, занося данные в таблицу 2.

6. Изменить полярность источника e 1 и повторить измерения величин U i и e I во всех контурах. Второе правило Кирхгофа выполняется, если для каждого контура выполняется неравенство:

Таблица 1

| Положение переключателя полярности e1 | I1 | I2 | I3 | DI |

|

| ½  - -  ½ ½

|

Вывод (заключение):

|

|

|

Таблица 2

| Положение переключателя полярности e1 | Обозначение контура | U1 В | U2 В | U3 В | U4 В | e1 В | e2 В | DU=De | ½SUi-Sej½ | S½DUi½+ +S½Dej½ |

| 1) АВСДА 2) АДМКА 3) | ||||||||||

| 1) АВСДА 2) АДМКА 3) |

Вывод (заключение):

Задание 2. Расчет величин R i

Используя полученные экспериментальные значения токов и напряжений, вычислить значения сопротивлений в данной схеме. При этом необходимо учитывать, что значения токов получены в мА.

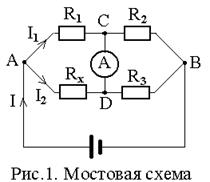

Задание 3. Расчет разности потенциалов Dj I. Используя экспериментальные данные и формулу закона Ома для однородного участка цепи (IR=j 1 -j 2 ±e), вычислите значение разности потенциалов между точками А и Д в схеме на рис.1, рассматривая отдельно участки цепи ВС, АД и КМ. Сравните полученные результаты.

Контрольные вопросы

1. Как формулируются правила Кирхгофа, в чем заключается их смысл?

2. Составьте алгоритм последовательности действий при составлении уравнений по правилам Кирхгофа.

3. Все ли токи и напряжения изменяются в цепи, используемой в установке, когда переключателем изменяется полярность одной из ЭДС?

4. Как определяется погрешность измеряемых токов и напряжений?

Литература

1. Трофимова Т.И. Курс физики. –М, Высшая школа (все издания).

2. Скорохватов Курс лекций по электромагнетизму М.:МИИГАиК.,2006г.

Внимание! Для успешной защиты этой работы необходимо дополнительно к её описанию проработать по учебнику Трофимовой Т.И. ”Курс физики” главу 12 «Постоянный электрический ток»; §§96 –101.

Лабораторная работа № 205

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ МОСТОВОЙ СХЕМЫ

Приборы и принадлежности: лабораторный стенд, источник питания,

Цель работы: ознакомление с одним из методов измерения сопротивлений.

Краткая теория

Одним из наиболее точных методов измерения сопротивлений является мостовой метод, при котором неизвестное измеряемое сопротивление сравнивают с тремя известными. На рис. I показана схема моста постоянного тока. Четыре сопротивления: R1, R2, R3 и RХ соединены в замкнутый четырехугольник, стороны которого образуют плечи моста. В одну из диагоналей моста включают источник тока, в другую - магнитоэлектрический индикатор высокой чувствительности. Если в цепи прибора тока нет, мост считается уравновешенным. Это может быть только при равенстве потенциалов

в точках C и D т.е. jC -jD =0.

Уравновешивают мост, подбирая сопротивления R2 или R3. В уравновешенном мосте произведения сопротивлений противоположных плеч равны: R1×R3 =R2 ×RХ .

Докажем это соотношение, пользуясь вторым правилом Кирхгофа. Для замкнутых контуров ACDA и CBDC можно записать следующие уравнения (при условии равновесия моста):

I1 R1-I2 R х=0 и I1 R2 - I2R3=0.

Решая эту систему уравнений, получим:

Rх= R1 (R3/R2)

Из этого соотношения видно, что равновесие моста может быть получено двумя способами: при постоянном отношении постоянных сопротивлений R3/R2 изменением сопротивления R1, или при постоянном сопротивлении одного плеча R1 изменением соотношения сопротивлений двух других плеч R3/R2 .

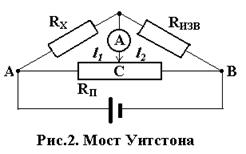

В зависимости от способа получения равновесия моста существуют различные его конструкции. На рис. 2 показана мостовая схема, в которой

равновесие моста достигается вторым способом. Эта схема называется мостом Уитстона.

Так как сопротивления плеч потенциометра RП: RАC и RCB пропорциональных их длинам l 1 и l 2, тогда

RX = RИЗВ (l 1/ l 2) (1)

Если длина потенциометра l, то l2 = l – l 1 и

RХ = RИЗВ(l 1/ (l – l 1)) (2)

Таким образом, процесс измерения сопротивления с помощью моста Уитстона сводится к балансировке моста и измерению длин плеч l 1 и l 2 потенциометра RП. Последнее может осуществляться с помощью линейки или шкалы, смонтированной на потенциометре.

|

|

|

Точность измерения сопротивлений определяется точностью уравновешенности моста, которая существенно зависит от чувствительности индикатора и величины напряжения питания.

Мостовые схемы образуют обширный класс измерительных цепей, широко используемый в радиотехнике, автоматике и других областях техники.

Описание установки, измерения и обработка результатов измерений

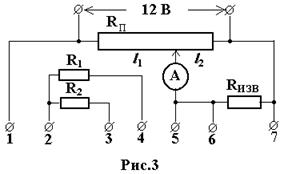

Электрическая схема передней панели лабораторной установки приведена на рис.3.

ВНИМАНИЕ! В установке для данной лабораторной работы используется высокоточный круговой потенциометр, который размещен горизонтально на передней панели установки. Его шкала расположена впереди, а ручка вращения сзади. Максимальный угол поворота ручки потенциометра 3300. Шкала потенциометра разбита на 33 части (по 100) Внимательно изучите шкалу потенциометра.

Работу выполняют в следующем порядке:

1. С помощью проводов собирают на лабораторном стенде схему моста Уитстона, включив в нее резистор с неизвестным сопротивлением R1. Для этого необходимо соединить клеммы I и 2, а также 4 и 5.

2. Подключают источник питания 12 В и балансируют мост, перемещая движок потенциометра до тех пор, пока стрелка индикатора (миллиамперметра А) не установится на отметке "О".

3. Измеряют длины плеч потенциометра и результат заносят в таблицу 1.

ВНИМАНИЕ! При использовании кругового потенциометра длины плеч l 1 и l 2 необходимо представить в угловой мере, как: j1 и j2. В этом случае формулы (1),(2) будут иметь вид:

RХ = RИЗВ (j1 / j2) = RИЗВ(j1 / (jmax. – j1)) (3)

где jmax.=3300, j1 отсчитывается от 0.

Измерения повторяют не менее 3 раз. При каждом последующем измерении (для снятия второго и следующих отсчетов) необходимо повернуть ручку переменного резистора (расположен в левом верхнем углу на передней панели лабораторной установки) на угол»10-200, а затем выполнить балансировку моста.

4. В той же последовательности измеряют сопротивление резистора R2 , а затем сопротивление последовательно и параллельно соединенных резисторов R1 и R2

|

|

|

5. Результаты всех измерений и вычислений заносят в таблицу I.

Таблица I

| RИЗВ Ом | j1 град | j2 град | Rx Ом |  Ом

Ом

| D Rx Ом |

| |

| Резистор R1 | |||||||

| Резистор R2 | |||||||

| Последовательное соединение R1 и R2 | |||||||

| Параллельное соединение R1 и R2 | |||||||

6. Погрешность измерений вычисляют по формуле:

(4)

(4)

В формуле (4): ∆RИЗВ/RИЗВ принять равным 5%, Dj=2,50 (половина наименьшего деления шкалы кругового потенциометра).

Формулу (4) можно упростить, полагая j1=jm/2 (в этом случае точность измерений наибольшая) и Dj1=Dj. Сделайте это самостоятельно.

7. Результаты измерений сопротивлений при их последовательном и параллельном соединениях сравнивают с величинами, рассчитанными по известным формулам: RПОСЛ=R1+R2 и RПАРАЛ =(R1× R2) /(R1+R2).

Вывод записать письменно.

Контрольные вопросы

1. Выведите условие равновесия моста.

2. Изменится ли условие равновесия моста, если индикатор и источник тока поменять местами?

3. Почему в мосте Уитстона применяется индикатор с нулем в середине шкалы?

4. Какие факторы влияют на точность измерения сопротивлений мостом

Уитстона?

5. Определите мощность, потребляемую мостом Уитстона, при условии

равновесия.

Литература

1. Трофимова Т.И. Курс физики. –М, Высшая школа (все издания).

2. Скорохватов Курс лекций по электромагнетизму М.:МИИГАиК.,2006г.

Внимание! Для успешной защиты этой работы необходимо дополнительно к её описанию проработать по учебнику Трофимовой Т.И. ”Курс физики” главу 12 «Постоянный электрический ток»; §§96 –101.

Лабораторная работа № 210

2015-08-21

2015-08-21 1461

1461