ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|

| ACT • Астрель МОСКВА |

Учебное пособие для студентов педвузов

УДК 376 ББК 74.3 К56

УДК 376 ББК 74.3 К56

Рецензенты:

С.Н. Шаховская, к. пед. н,, проф. (МПГУ, г. Москва);

И.Л. Баскакова, д. психол. н., проф. (МГСУ, г. Москва)

Ковшиков, В.А. К56 Психолингвистика. Теория речевой деятельности/

В.А. Ковшиков, В.П. Глухов. — М.: ACT: Астрель,

2007. — 318, [2]с. — (Высшая школа).

ISBN 5-17-040766-1 (ООО «Издательство ACT») ISBN 5-271-15287-1 (ООО «Издательство Астрель»)

В учебнике изложена история возникновения и развития науки о речевой деятельности, представлены важнейшие теоретические положения психологии речи по данной проблеме.

При подготовке раздела по фомированию речевой деятельности авторы опирались на собственный опыт научно-исследовательской работы, предметом которой являлись закономерности нормального и нарушенного речевого развития у детей.

Учебное пособие адресовано студентам дефектологических и психологических факультетов, практикующим логопедам, дефекто-логам, психологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами психолингвистической теории речевой деятельности.

|

|

|

УДК 376 ББК 74.3

Подписано в печать 26.09.06. Формат 84х108'/32 Усл. печ. л. 16,8. Тираж 3000 экз. Заказ № 9163.

ISBN 5-17-040766-1 (ООО «Издательство ACT»)

ISBN 5-271-15287-1 (ООО «Издательство Астрель»)

© В.А. Ковшиков, наследники, 2006

© В.П. Глухов, 2006

© ООО «Издательство Астрель», 2006

Содержание

Предисловие.............................................. б

Глава 1

Психолингвистика как наука, изучающая речевую деятельность... 13

§ 1. Предмет психолингвистики........................................................ 13

§ 2. Психолингвистика как психологическая наука............. 21

§ 3. Взаимоотношения психолингвистики и лингвистики......... 22

Глава 2

Краткое изложение истории возникновения и развития науки

о речевой деятельности (Исторические предпосылки

психолингвистики).................................................................................... 25

§ 1. Античный период......................................................................... 25

§ 2. Период Средневековья (V—XIV вв.) и эпоха Возрождения

(XV-XVI вв.)..................................................................................... 29

§ 3. Новое время (XVII—XIX вв.)......................................................... 31

§ 4. Новейшее время........................................................................... 40

§ 5. Л.С. Выготский как один из основоположников психолингвистики 46 § б. Возникновение психолингвистики

как самостоятельной области научных знаний............. 49

Глава 3

Речевая деятельность как специфический вид деятельности

человека____............................................................................................... 51

§ 1. Определение понятия «речевая деятельность»............. 51

§ 2. Основные положения психолингвистической теории

речевой деятельности.................................................................. 56

|

|

|

§ 3. Общая (фазная) структура речевой деятельности........... 58

§ 4. Психологические механизмы речевой деятельности......... 62

§ 5. Основные виды речевой деятельности................. 64

§ б. Предметное (психологическое) содержание

речевой деятельности................................ 70

§ 7. Операционная структура речевой деятельности............ 75

§ 8. Специфические особенности речевой деятельности......... 84

Глава 4

Язык как основное средство осуществления

^ речевой деятельности............................................................ ____..... 89

Часть 1. Система языка и ее структурные особенности............ 89

§ 1. Общее понятие о языке как феномене

культурно-исторического развития...................... 89

§ 2. Основные единицы языка и их функции

§ 2. Основные единицы языка и их функции

в речевой деятельности........................................................... 94

§ 3. Парадигматическая и синтагматическая системы языка..... 100

Часть 2. Понятие о знаках языка и шх основных функциях............. 103

Часть 3. Семантическая структура слова как знака языка................. 108

Часть 4. Психолингвистическая характеристика текста

как универсального знака языка и средства осуществления

речевой коммуникации............................................................ 118

Глава 5

Функций языка и речи в речевой деятельности................................. 145

Глава б

Основные способы реализации речевой деятельности................. 152

Часть 1........................................................................................................ 152

§ I. Виды и формы речи................................................................... 152

§ 2. Основные формы внешней устной речи............................... 161

§ 3. Письменная речь как особый вид речевой деятельности.. 166

§ 4. Психологическая и психолингвистическая характеристика

письма и чтения как видов речевой деятельности............. 172

Часть 2. Внутренняя речь как особый вид речевой деятельности.. 182 § 1. Специфические особенности внутренней речи в интерпретации школы Л.С. Выготского. Особенности формирования внутренней

речи в онтогенезе...................................................................... 183

§ 2. Особенности структуры и семантики внутренней речи.... 186

§ 3. Кодовые единицы внутренней речи. Теория Н.И. Жинкина

об особых кодах внутренней речи......................................... 194

Часть 3. Единицы речи............................................................................ 207

§ 1. Единицы процесса порождения и восприятия

речевых высказываний............................................................. 207

§ 2. Психолингвистические единицы — структурные единицы

речевой деятельности, выделяемые на основе

психолингвистического анализа............................................ 213

Глава 7

Сооотношекие психики и языка............................................................ 215

§ 1. Роль языка и речи в психической деятельности..................... 215

§ 2. Отношение «язык» — «ощущения»............................................ 219

§ 3. Отношение «язык» — «восприятие»....................................... 221

§ 4. Психологические отношения речи (языка) и памяти.......... 225

§ 5. Характер отношений (взаимосвязь) языка и мышления...... 232

§ 6. Роль внутренней речи в познавательной интеллектуальной

деятельности человека............................................................. 247

§ 7. Отношение «личность — язык и речь».................................. 251

Глава 8

Психолингвистаческий анализ процессов порождения

и восприятия речи................................................................................... 259

Часть 1. Психолингвистические теории процесса порождения речи 259

§ 1, Модель механизма порождения речевого высказывания

по А.А. Леонтьеву....................................................................... 260

§ 2. Психолингвистическая теория порождения речи

в концепции отечественной психолингвистической школы...■■ 265

Часть 2. Психолингвистические теории восприятия речи......... 270

§ 1. Концепции процессов восприятия и понимания речи....... 270

§ 2. Механизм смыслового восприятия речевого высказывания... 273

§ 3. Общая психолингвистическая модель процесса восприятия

|

|

|

и понимания речевого высказывания................................... 275

Глава 9

Психолингвистические закономерности овладения языком

и формирования речевой деятельности в онтогенезе.................... 280

Часть 1. Формирование речевой деятельности в онтогенезе......... 280

§ 1. Периодизация речевого развития.

Характеристика последовательных этапов речевого развития

в детском возрасте.............................................................. • • • 281

Часть 2. Общие психолингвистические закономерности

усвоения языка детьми............................................................. 291

llnicp.liyp.l

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие адресовано педагогам и психологам, чья деятельность связана с развитием речи у детей и подростков, и в первую очередь педагогам-дефектологам, занимающимся формированием речи в условиях общего и речевого ди~ зонтогенеза (нарушенного, отклоняющегося развития). Настоящее пособие посвящено одному из важнейших разделов новой области научного знания — психолингвистике, а именно — теории речевой деятельности. Знание основ теории речевой деятельности, по нашему глубокому убеждению, является обязательным условием профессиональной подготовки всех специалистов, на практике осуществляющих решение одной из главных задач образования и воспитания — формирование речи как специфически человеческого вида психической деятельности в ходе личностного и социального развития человека.

Идея создания учебного пособия по психолингвистике сложилась у каждого из его авторов достаточно давно, во всяком случае с тех пор, когда в вузовскую профессиональную подготовку педагогов-дефектологов был включен учебный курс «Основы теории речевой деятельности» (в университетской практике сразу же обозначенный запоминающейся аббревиатурой «ОТРД»). В конце 90-х прошедшего столетия по предложению В.А. Ковшикова авторы решили объединить свои усилия в этом направлении, и через несколько лет был готов первоначальный вариант (рукопись) учебного пособия — первого в отечественной учебной литературе пособия по психолингвистике для сту-дентов-дефектологов. К сожалению, внезапная кончина Валерия Анатольевича не позволила довести эту работу до конца, поскольку ее завершающий этап — окончательная «стыковка» глав и разделов книги, написанных каждым из авторов, их объединение в общий текст пособия, — не была выполнена. И все же эта книга смогла увидеть свет благодаря помощи Издательства «ACT — Астрель» и, в первую очередь ведущего редактора отдела «Образовательные проекты», Е.Е. Шевцовой, которой хотим выразить особую признательность и благодарность. Издание этой книги — это дань памяти и глубокого уважения В. А. Ковшикову — коллеге и старшему товарищу, одному из видных отечественных специ&чистов в области теории и практики логопедии. Валерий Анатольевич был личностью яркой и неординарной; весь свой большой творческий потенциал и не-

|

|

|

уемную энергию он направил на разрешение насущных проблем и потребностей практической логопедии, оставаясь до самых последних своих дней ее преданным Рыцарем и слугой. Личный вклад В.А. Ковшикова в теорию и методику отечественной логопедии признается всеми ведущими специалистами этой области коррекционной педагогики.

Авторы данного пособия являются «воспитанниками» и представителями разных «школ» отечественной логопедии — санкт-петербургской (ленинградской) и московской. Эти два ведущих «научно-методических центра» отечественной логопедии на протяжении нескольких десятилетий своего существования находились в известной «оппозиции» друг другу, что нашло свое выражение в различиях концептуальных подходов ко многим проблемам теории и практики логопедии. Естественно было ожидать и отсутствия «полного взаимопонимания» во взглядах на психолингвистическую интерпретацию речевой деятельности у авторов настоящего пособия, что на начальном этапе совместной работы действительно имело место. Следует отметить, что некоторые «различия во взглядах» у авторов этой книги были успешно преодолены, а достаточно продолжительные «научные дискуссии» привели к удовлетворившему обоих авторов «кон-i in ууму». Главным обстоятельством, определившим это, являлось весьма заинтересованное отношение авторов к психолинг-ВИ(ГИКв и единство во взгляде на ее роль в профессиональном с гановлении педагога-дефектолога.

Психолингвистика — наука, возникшая сравнительно недавно, в начале 50-х гг. прошлого столетия. Возникнув «на стыке» двух «старейших» отраслей научного знания — психологии и языкознания (лингвистики), психолингвистика за сравнительно небольшой срок своего существования выдвинулась в число основных «речеведческих» и языковедческих наук. Возникновение ЭТОЙ новой области науки было объективно обусловлено потребностями общественного развития человеческого общества, в частности потребностью научного познания природы психической интеллектуальной деятельности человека (А.А. Леонтьев, 2003, и др.). Речь как высшая психическая функция, являющаяся одной из составляющих интеллектуальной деятельности, и язык как основное средство осуществления речевой деятельности и реализации процессов мышления, уже достаточно давно являются предметом особого внимания психологов и лингвистов. Благодаря проведению целого ряда теоретических и экспериментальных исследований в «недрах» этих наук был накоплен и обобщен достаточно большой гносеологический и фактологический материал, характеризующий специфические — психологические и лингвистические — закономерности усвоения языка и формирования речевой способности человека в ходе онтогенеза, особенности осуществления речевой коммуникации в человеческом обществе. Несмотря на достигнутый в психологии

и языкознании значительный прогресс в изучении речи ■и процесса-использования языка в речевом общении, к-середине XX столетия специалистам, занимающимся данными проблемами, стало очевидно, что психологам и лингвистам необходимо объединить свои усилия в решении указанных проблем. Возникла настоятельная потребность в создании «универсальной» научной теории, объективно отражающей диалектическое единство -языка и речи в процессах речевой коммуникации, объясняющей все многообразие проявлений речевой деятельности■ и ее связь с процессами мыслительной, аналитико-синтетической деятельности человека. Важным вопросом явилась также разработка новой ■ методологии научного исследования, объединяющей в себе самые современные и перспективные методы теоретического и экспериментального исследования явлений языка и речи. Впервые такая методология научного познания речевой деятельности и изучения природы знаков языка была разработана выдающимся отечественным ученым Львом Семеновичем Выготским, одним-из основоположников психолингвистики (42, 45 и др.). Научные открытия Л.С. Выготского, его перспективные и глубокие научные концепции о природе явлений языка и речи, о диалектическом единстве процессов мышления и речи, закономерностях формирования речи и усвоения языка в ходе онтогенеза послужили научно-теоретической основой для возникновения психолингвистики как самостоятельной области научного знания. Без всякого преувеличения можно сказать, что труды Л.С. Выготского и других представителей отечественной психологической и лингвистической школ (П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и др.) явились важнейшей научной предпосылкой для возникновения психолингвистики. Вместе с тем нельзя не признать, что ведущая роль в возникновении психолингвистики как самостоятельной науки принадлежит американским ученым — психологам и лингвистам, прежде всего Ч. Осгуду, Дж. Кэроллу и Т. Сибеоку.

и языкознании значительный прогресс в изучении речи ■и процесса-использования языка в речевом общении, к-середине XX столетия специалистам, занимающимся данными проблемами, стало очевидно, что психологам и лингвистам необходимо объединить свои усилия в решении указанных проблем. Возникла настоятельная потребность в создании «универсальной» научной теории, объективно отражающей диалектическое единство -языка и речи в процессах речевой коммуникации, объясняющей все многообразие проявлений речевой деятельности■ и ее связь с процессами мыслительной, аналитико-синтетической деятельности человека. Важным вопросом явилась также разработка новой ■ методологии научного исследования, объединяющей в себе самые современные и перспективные методы теоретического и экспериментального исследования явлений языка и речи. Впервые такая методология научного познания речевой деятельности и изучения природы знаков языка была разработана выдающимся отечественным ученым Львом Семеновичем Выготским, одним-из основоположников психолингвистики (42, 45 и др.). Научные открытия Л.С. Выготского, его перспективные и глубокие научные концепции о природе явлений языка и речи, о диалектическом единстве процессов мышления и речи, закономерностях формирования речи и усвоения языка в ходе онтогенеза послужили научно-теоретической основой для возникновения психолингвистики как самостоятельной области научного знания. Без всякого преувеличения можно сказать, что труды Л.С. Выготского и других представителей отечественной психологической и лингвистической школ (П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов и др.) явились важнейшей научной предпосылкой для возникновения психолингвистики. Вместе с тем нельзя не признать, что ведущая роль в возникновении психолингвистики как самостоятельной науки принадлежит американским ученым — психологам и лингвистам, прежде всего Ч. Осгуду, Дж. Кэроллу и Т. Сибеоку.

Несмотря на то что признание психолингвистики как серьезной науки в отечественной научной среде состоялось только в начале 60-х гг. XX столетия, отечественная психолингвистическая школа развивалась достаточно интенсивно и вскоре выдвинулась на ведущие позиции. Достижения отечественной психолингвистики получили признание во всем мире. Это произошло во многом благодаря тому, что отечественная психолингвистика черпала истоки для своего развития в огромном научном потенциале отечественной психологической и лингвистической школы, делегировавшей в эту науку лучших своих представителей (А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, В.А. Артемов, Н.И. Жин-кин, Е.Ф. Тарасов, P.M. Фрумкина, А.К. Маркова и др.).

Накопленный психолингвистикой за полувековой период се существования научный материал о закономерностях форми-

рования и осуществления речевой деятельности, процессов речевой коммуникации, использования знаков языка для осуществления речевой и мыслительной деятельности, вне всякого сомнения, должен быть достоянием каждого специалиста, занимающегося формированием речи или восстановлением речевой способности (в случае приобретенных нарушений речевого развития). Особое значение эти знания имеют для коррекционного педагога (в первую очередь — логопеда), главной целью профессиональной деятельности которого является формирование речи в условиях общего и речевого дизонтогенеза. Знание психолингвистических закономерностей осуществления речевой деятельности, ее формирования в ходе онтогенеза составляют, по нашему мнению,, основу «базовой» теоретической подготовки логопеда. На необходимость активного внедрения психолинг-кпетических знаний в теорию и методику логопедической работы, а также значение усвоения этих знаний студентами-дефектологами неоднократно указывали в своих трудах ведуний- теоретики и методисты отечественной логопедии — Г Б, Фпличспа, Г.В. Чиркина, Л.С. Волкова, Б.М. Гриншпун, 1' II Пвлаева, О.С. Орлова, С.Н. Шаховская и др. Под руковод-ством I' II. Лалаевой и при участии вышеназванных специалис-тов ВЫЛИ подготовлена хрестоматия по психолингвистике — перши- учебное пособие такого плана для коррекционных педаго-гов Ряд интересных методических материалов, связанных с Внедрением пенхолиигвистических знаний в практику логопе-дической работы, содержится в пособии, подготовленном под руководством Л.Б. Халиловой на дефектологическом факультете МШУ (179).

Отечественная психолингвистика, как указывает один из ее

со щателей А.А. Леонтьев, на протяжении почти четверти века

после своего возникновения развивалась в первую очередь в на

правлении разработки теории речевой деятельности. Хочется

ОСОбо подчеркнуть, что методологической арсенал психолинг-

ВИСТИКИ (но сравнению с другими «речеведческими» науками)

позволяетяетг наиболее полно и исчерпывающе исследовать законо-

мерности и специфические особенности становления и функци

онирования речевой деятельности.,.

Следует отметить, что важнейшей задачей речевой коррек-циоппо-логопедической работы является полноценное овладение обучающимися средствами осуществления речевой деятельности, основным из которых являются знаки языка. Усвоение Системы родного языка в условиях «речевого» дизонтогенеза яв-Пястся вторым важнейшим направлением профессиональной деятельности коррекционного педагога. При этом. психолингвисты может предоставить коррекционному педагогу не-только Hi обходимые теоретические знания, но и комплексную методи-ку пеихолиигвистического исследования специфических осо-бенностей речевой деятельности, оперирующей знаками языка.

.9

Важно отметить, что психолингвистика (как никакая другая область научного знания) помогает коррекционному педагогу правильно понять место и роль «языковой» работы в общей системе коррекционного обучения. Она дает наглядное представление о том, что языковая способность (способность к адекватному использованию знаков языка в процессе речевой коммуникации) является неотъемлемой составной частью общей речевой способности. Это обеспечивает особый, профессиональный взгляд на всю систему коррекционно-логопедической работы.

Важно отметить, что психолингвистика (как никакая другая область научного знания) помогает коррекционному педагогу правильно понять место и роль «языковой» работы в общей системе коррекционного обучения. Она дает наглядное представление о том, что языковая способность (способность к адекватному использованию знаков языка в процессе речевой коммуникации) является неотъемлемой составной частью общей речевой способности. Это обеспечивает особый, профессиональный взгляд на всю систему коррекционно-логопедической работы.

Важнейшим предметом исследования психолингвистики является речь как психофизиологический процесс порождения и восприятия речевых высказываний. За прошедшие три-четыре десятилетия в психолингвистике и нейролингвистике накоплен большой теоретический и экспериментальный материал по проблеме исследования процессов речепорождения и речевосприятия, отражающий основные закономерности процесса реализации речевой деятельности. Этот материал имеет важное значение для коррекционных педагогов, занимающихся формированием (или восстановлением) речи у детей и взрослых. Двумя основными направлениями «речевой» работы являются формирование экспрессивной речи (процессы говорения и письма) и импрессив-ной речи (процессы речевосприятия). Изучение закономерностей и особенностей протекания этих речемыслительных процессов и их нарушений при патологии познавательной деятельности также является предметом исследования психолингвистики.

Таким образом, теория речевой деятельности, используя методологию теоретического и экспериментального анализа, исследует те стороны интеллектуальной психической деятельности человека, которые в первую очередь интересуют коррекционного педагога (в частности, логопеда) и которые являются объектом его специально-педагогического воздействия.

К сожалению, проблема активного внедрения психолингвистических знаний в теорию и методику коррекционной логопедической работы еще далеко не разрешена.

Нельзя не признать, что за последнее десятилетие проблеме создания учебной и научно-популярной литературы по психолингвистике в системе высшей школы стало уделяться больше внимания. За указанный период опубликовано несколько учебников и учебных пособий (труды А.А. Леонтьева, И.Н. Горелова и К.Ф. Седова, P.M. Фрумкиной, А.А. Залевской, В.П. Беляни-на). В то же время специальных учебных пособий по психолингвистике для учителей-дефектологов пока еще очень мало1.

Предлагаемое учебное пособие «Основы теории речевой деятельности» предполагает в определенной мере восполнить не-

1 Помимо вышеуказанных работ под редакцией Р.И. Лалаевой и Л.Б. Хал иловой можно назвать только выпущенное в 2005 г. в том же Издательстве «АСТ-Астрель» учебное пособие В.П. Глухова (57).

достаток специальной учебной литературы по психолингвистике. Настоящее пособие адресовано коррекционным педагогам — студентам факультетов специальной педагогики и психологии, а также специалистам-практикам, задачей профессиональной деятельности которых является формирование речи в условиях общего и речевого дизонтогенеза. Кроме того, как мы надеемся, данная книга будет интересна и специалистам, работающим в области практической коррекционной психологии.

В предлагаемом пособии в качестве предмета для освещения выбраны те проблемы и аспекты теории речевой деятельности, которые, на наш взгляд, имеют определяющее значение для профессиональной подготовки коррекционного педагога. Выбранные нами для рассмотрения разделы общей психолингвистики содержат теоретические и предметно-методические знания, которые составляют основу подготовки специалиста, занимающегося формированием и коррекцией речи детей и взрослых. Знание изучаемых психолингвистикой закономерностей формирования и осуществления речевой деятельности человека, традиционно сложившихся «норм» и правил использовании знаков языка в речемыслительной деятельности явля-ЮТСЯ необходимой теоретической базой для практического ос-воения коррекционным педагогом методики коррекционной ло-гопедической работы.

В основу данного пособия положен разработанный авторами материал курса лекций по учебным дисциплинам «Основы теории речевой деятельности» и «Психолингвистика» для студентов дефектологического факультета МГОПУ им. М.А. Шолохова и факультета специальной педагогики и психологии РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). В.А. Ковшиковым написаны главы 2 (§ 1—4), 7 (§ 1—6) и § 5 и 6 II части главы 9; В.П. Глуховым — главы 3, 4 (кроме § 1), 6 и 8. Остальные разделы пособия подготовлены авторами совместно.

Основу лекционного учебного курса составили научно-теоретические концепции речевой деятельности ведущих отечественных психолингвистов — А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина и ИА. Зимней.

А.А. Леонтьев, основоположник отечественной школы психолингвистики, является ведущим теоретиком современной психолингвистики. Неоспоримой заслугой А.А. Леонтьева является не только создание теоретической концепции речевой деятельности, но и проделанный им глубокий научный анализ развития психолингвистической мысли в зарубежной и отечественной науке. Его всесторонний критический анализ основных научных концепций, созданных ведущими психолингвистическими школами мира, его видение проблем современной психолингвистики и перспектив ее развития было и остается эталоном для всех ведущих специалистов, работающих в области этой науки. И.А. Зимняя является представителем другой отечественной на-

умной школы, ученицей и последователем Н.И. Жинкина.

умной школы, ученицей и последователем Н.И. Жинкина.

В свое время ею была разработана и научно обоснована собственная, оригинальная концепция речевой деятельности, несомненным достоинством которой является выраженная методическая направленность. Общие принципы научного анализа фактов и явлений речевой деятельности подчинены в этой концепции потребностям обучения языку и формирования речевой деятельности.

Разумеется, в данном пособии нашли свое отражение концептуальные подходы к решению ключевых проблем психолингвистики ряда других крупных ученых — психологов и психолингвистов (А.Р. Лурии, Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, A.M. Шахнаровича, В.П. Белянина и др.). Взяв за основу принцип «методической обусловленности и направленности» психолингвистических исследований, мы попытались сделать «практический» выход из психолингвистической теории в методику коррекционно-логопедической работы: каждый из разделов данного пособия содержит методические выводы и установочные рекомендации к организации и предметному содержанию «речевой» работы, вытекающие из тех или иных психолингвистических закономерностей речевой деятельности.

При составлении методических рекомендаций авторы опирались на собственный опыт логопедической практики и научно-исследовательской работы, предметом которой является формирование речи детей с системным ее недоразвитием. Использовался также опыт работы наших коллег — логопедов-практиков.

Следует подчеркнуть, что данное пособие преследует прежде всего учебные цели, направленные на решение задачи «базовой» теоретической подготовки будущих логопедов-практиков, а также расширение круга психолингвистических знаний у практикующих специалистов. Еще одну функцию нашей книги мы видим в повышении интереса к психолингвистике у студентов-де-фектологов, в формировании у них личностной потребности в овладении психолингвистическими знаниями, без которых ни один коррекционный педагог не может стать настоящим профессионалом своего дела.

В. П. Глухое

ГЛАВА 1

ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ РЕЧЕВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§ 1. Предмет психолингвистики

Психолингвистика — наука, изучающая психологические и лингвистические аспекты речевой деятельности человека, социальные и психологические аспекты использования языка в процессах речевой коммуникации и индивидуальной речемысли-тельмой деятельности.

Предметом исследования психолингвистики (ПЛ) является прежде всего речевая деятельность как специфически человеческий вид деятельности, ее психологическое содержание, структура, виды (способы), в которых она-осуществляется, формы, в которых она реализуется, выполняемые ею функции. Как отмечает основоположник отечественной школы психолингвистики Л.Л. Леонтьев, «предметом психолингвистики является речевая деятельность как целое и закономерности ее комплексного мо-делироваиия» (120, с. 110).

Другим важнейшим предметом изучения психолингвистики ш.ктунаст язык как основное средство осуществления речевой и индивидуальной речемыслительной деятельности, функции основных знаков языка в процессах речевой коммуникации. «В психолингвистике в фокусе постоянно находится связь между содержанием, мотивом и формой речевой деятельности и между структурой и элементами языка, использованными в речевом высказывании» (ПО, с. 16). Наконец, еще одним основным предметом исследования ПЛ является человеческая речь, рассматриваемая как способ-реализации речевой деятельности (речь как психофизиологический процесс порождения й восприятия речевых высказываний; различные виды и формы речевой коммуникации)1.

Наличие не одного, а сразу нескольких предметов исследования. ПЛ обуслоатено спецификой этой области научного знания, тем, что психолингвистика является «синтетической», комплексной наукой, возникшей на основе своеобразного и уникального объединения, частичного слияния двух древнейших наук человеческой цивилизации — психологии и науки о языке (лингвистики).

Выделение в качестве основного и самостоятельного предмета ПЛ психофизиологического процесса порождения и восприятия речи встречается в работах целого ряда отечественных и зарубежных исследователей, а наиболее полное научное обоснование такой подход получил в трудах И.А. Зимней (1984, 2001 и др.).

1 Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. — М., 2001.

В одной из своих работ последнего периода А.А. Леонтьев указывает, что целью психолингвистики является «рассмотрение особенностей работы механизмов порождения и восприятия речи в связи с функциями речевой деятельности в обществе и с развитием личности» (132, с. 298). В связи с этим предметом ПЛ «является структура процессов речепроизводства и речевосп-риятия в их соотношении со структурой языка» (131, с. 144), В свою очередь, психолингвистические исследования направлены на анализ языковой способности человека применительно к речевой деятельности, с одной стороны, и к системе языка — с другой (120, 133 и др.).

В одной из своих работ последнего периода А.А. Леонтьев указывает, что целью психолингвистики является «рассмотрение особенностей работы механизмов порождения и восприятия речи в связи с функциями речевой деятельности в обществе и с развитием личности» (132, с. 298). В связи с этим предметом ПЛ «является структура процессов речепроизводства и речевосп-риятия в их соотношении со структурой языка» (131, с. 144), В свою очередь, психолингвистические исследования направлены на анализ языковой способности человека применительно к речевой деятельности, с одной стороны, и к системе языка — с другой (120, 133 и др.).

Какого-либо одного, общепринятого определения предмета исследования психолингвистики в отечественной и зарубежной науке до сих пор нет; в разных направлениях и школах психолингвистики он определяется по-разному. Вместе с тем некоторые отечественные исследователи и многие педагоги высшей школы используют обобщенное определение предмета психолингвистики, предложенное А.А. Леонтьевым: «Предметом психолингвистики является соотношение личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной «образующей» образа мира человека — с другой» (133, с. 19).

Объектом исследования психолингвистики выступают: человек как субъект речевой деятельности и носитель языка, процесс общения, коммуникации в человеческом обществе (основным средством осуществления которого и выступает речевая деятельность), а также процессы формирования речи и овладения языком в онтогенезе (в ходе индивидуального развития человека). Как указывает А.А. Леонтьев, «объектом психолингвистики всегда является совокупность речевых событий или речевых ситуаций. Этот объект — общий у нее с лингвистикой и другими «рече-ведческими» науками» (133, с. 16). При этом важнейшим объектом исследования ПЛ является субъект речевой деятельности — человек, использующий эту деятельность для овладения окружающей действительностью (идеальной и материальной).

Методы исследования психолингвистики, равно как и методы других речеведческих наук, можно разделить на три большие группы: общая методология; специальная (т.е. конкретно-научная) методология; специальные (конкретно-научные) исследовательские методы.

Общей методологией является философия, понимаемая как мировоззрение, как некий общий путь движения мысли к научной истине и, соответственно, как общий «стиль мышления»1. Каждый исследователь в любой области научного познания необходимо избирает ту или иную философскую концепцию (материалистическую или идеалистическую; механистическую или диалектическую; сенсуалистскую, прагматическую, позити-

1 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М, 1977.

инстскую,■ ■ перооналистическую и т.д.). Авторы настоящего пособия стремились рассматривать научные факты психолингвистики в структуре диалектической философии. Это, в частности, Выражается в том, что речевая деятельность рассматривается с учетом характерных для нее многообразных и меняющихся внутренних связей (например, многообразных связей всех операций речевой деятельности — семантических, синтаксических, лексических, морфологических, морфо-синтаксических, фонематических и фонетических — на всех уровнях порождения и восприятия речи) и связей внешних, т.е. связей речевой деятельности с социальной, речевой и неречевой средой и др. При этом мы исходили из того, что философия (система взглядов, мировоззрение) сама непосредственно не открывает фактов (и законов) конкретной науки, в нашем случае психолингвистики, но определенным образом подвигает к этому.

Специальную методологию составляют законы науки, ее теория, гипотезы, научные концепции, аксиомы и понятия, методологические принципы и т.д.

Рассмотрим основные принципы психолингвистики.

Первый принцип (или ведущее концептуальное положение),

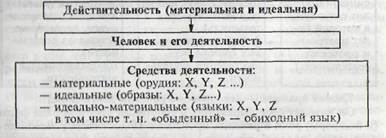

||........ орый опирается психолингвистика, — наличие органической

i и i in между речевой деятельностью и деятельностью неречевой; Обусловленность (детерминированность) первого вида деятельности потребностями и целями жизни и деятельности (прежде всего социальной) человека и человеческого общества в целом. Место речевой деятельности в системе деятельности человека

Второй основополагающий методологический принцип психолингвистики — признание в качестве сложной функциональной организации речевой деятельности как ее основного свойства.

Речь — функциональная система, т. е. целеобусловленная, направленная на достижение определенного результата1. Эта система многообразна и непостоянна. Она (на временной и постоянной основе) объединяет те или иные характеристики со-

1 Подробнее о речи как функциональной системе говорится в главе 8 настоящего пособия, посвяшенной процессам порождения и восприятия речи. (Прим. авт. В.Г.)

ставляющих ее операций (семантических, синтаксических, лексических, морфологических, морфо-синтаксических, фонематических и фонетических) для достижения конкретной цели той или иной (речевой или неречевой) деятельности, которая совершается в конкретной ситуации речевой коммуникации (7). Характер этих временных объединений зависит от очень многих внешних и внутренних условий: от характера и целей осуществляемой деятельности, ситуации, в которой деятельность протекает, от личностных особенностей говорящего (воспринимающего речь индивида),' его знания культуры (в широком смысле этого слова), от языкового контекста и т. д. Например, в одних случаях мы используем устную речь, а в других — письменную; в разных ситуациях речевой коммуникации говорим развернуто или предельно лаконично («свернуто»), используем литературный язык или «сленговый» вариант (например, молодежный, профессиональный) и т. д. Таким образом, содержание (значение, смысл) и форма речевой деятельности во многом определяются неречевой деятельностью и условиями, в которых неречевая и речевая деятельность совершаются.

ставляющих ее операций (семантических, синтаксических, лексических, морфологических, морфо-синтаксических, фонематических и фонетических) для достижения конкретной цели той или иной (речевой или неречевой) деятельности, которая совершается в конкретной ситуации речевой коммуникации (7). Характер этих временных объединений зависит от очень многих внешних и внутренних условий: от характера и целей осуществляемой деятельности, ситуации, в которой деятельность протекает, от личностных особенностей говорящего (воспринимающего речь индивида),' его знания культуры (в широком смысле этого слова), от языкового контекста и т. д. Например, в одних случаях мы используем устную речь, а в других — письменную; в разных ситуациях речевой коммуникации говорим развернуто или предельно лаконично («свернуто»), используем литературный язык или «сленговый» вариант (например, молодежный, профессиональный) и т. д. Таким образом, содержание (значение, смысл) и форма речевой деятельности во многом определяются неречевой деятельностью и условиями, в которых неречевая и речевая деятельность совершаются.

П.К. Анохин —- выдающийся отечественный физиолог, философ и психолог — предложил универсальную схему функциональной системы (с выделением структурно-образующих «блоков»):

| Третий блок Формирование акцептора (результата) действия (предвосхищение, предвидение результата деятельности). Программирование деятельности. |

Универсальная схема деятельности как функциональной системы (по П. К. Анохину)

| Первый блок. Афферентный синтез (ана- | Второй блок I. Принятие решения (осуществлять или не | |

| лиз ситуации, в которой будет протекать и протекает деятельность). | — т | осуществлять деятельность), 2. Выбор оптимальных средств осуществления деятельности. |

Третий принцип — целостность речевой деятельности.

Он находит свое выражение в сочетании всех или ряда форм (и подформ) речи в речевых процессах. Целостность речевой деятельности проявляется также в обязательном взаимодействии всех составляющих ее операций (семантических, синтаксических, лексических, морфологических, морфо-синтаксических, фонематических и фонетических), всех этапов и уровней речевого процесса. Иначе говоря, разнообразные горизонтальные и вертикальные, прямые и обратные связи «пронизывают» процессы порождения и восприятия речи, всю внутреннюю структуру языка как основного средства осуществления речевой деятельности.

Четвертый принцип — определяющее значение «семантики речи»: обусловленность, «подчиненность» всех компонентов речевой деятельности значению и смыслу продуктов и результатов

.этой деятельности. Речевая деятельность направлена на извлечение (при восприятии речи) или создание и передачу (при порождении речи) значений знаков языка (т. е. общезначимых содержаний) и смыслов (личностных, индивидуальных значений).

Пятый принцип — неразрывная связь речевой деятельности с личностью.

Эта связь многообразна, сложна и довольно неоднозначна. При ее характеристике нужно учитывать, какой уровень организации личности (т. н. «высший» — мировоззрение, идеалы, со--циальная направленность и др.; «средний» — характер, особенности психических процессов и т.д., «низший» — эмоции, темперамент и проч.) и какой компонент этого уровня вступают в связь с определенным компонентом речи (например, лексическим, фонетическим и пр.). Поэтому какие-то компоненты того или иного уровня личности могут коррелировать с какими-то компонентами речи, а другие — нет.

Обратим внимание только на одну чрезвычайно важную для понимания речевой деятельности характеристику личности — ее активность. И процесс порождения речи, и процесс ее восприятия могут состояться и приобретать соответствующие характеристики только при (психической, интеллектуальной) активности личности. Например, степень активности (вовлеченности) личности в процесс восприятия в значительной мере определяет полноту и глубину восприятия. Вместе с тем навстречу поступающему сообщению слушающий активно выдвигает гипотезы, относящиеся ко всем смысловым и языковым операциям — семантическим, синтаксическим, лексическим и др., и только при этом условии, т.е. активном производстве «речевых» операций, процесс восприятия протекает в нормативном варианте. В противном случае он просто отсутствует или становится «редуцированным».

Шестой принцип — генетический. Он, в частности, проявля

ется в том, что в разные возрастные периоды человек овладевает

разными формами речи (сначала — устной и «кинетической»,

затем письменной) и разными операциями речевой деятельнос

ти (сначала «примитивными», затем сложными),, характеристи

ки которых меняются в течение жизни человека (ср.: речь годо

валого и трехлетнего ребенка, у которого уже сформировано ос

новное «ядро» языковой системы; речь подростка и взрослого и

т.д.). Конечно, принцип развития (динамики) реализуется в

сформированных в онтогенезе процессах порождения и восп

риятия речи..

Исследовательские методы.

Можно выделить 4 группы исследовательских методов, используемых в психолингвистике: организационные, эмпирические, обрабатывающие, интерпретационные1.

' За основу нами взята классификация методов научного исследования, предложенная Б.Г. Ананьевым (см.: Ананьев Б.Г. О проблемах современного челоиекознання, — М, 1977). (Прим. авт. В\К.)

С помощью методов первой группы организуется психолингвистическое исследование закономерностей формирования и осуществления речевой деятельности. К ним относятся:

С помощью методов первой группы организуется психолингвистическое исследование закономерностей формирования и осуществления речевой деятельности. К ним относятся:

■ (а) Сравнительный метод, суть которого заключается в сопоставлении разных групп испытуемых или разных (но «сополо-жимых») сторон речевой деятельности. Например, сопоставляются группы лиц с нормой и патологией речи (афазией, алали-ей, дизартрией, дисграфией и др.)1. Метод очень популярен, и с его помощью получено много ценных сведений о процессах порождения и восприятия речи2. Например, исследование афазии позволило говорить о речи как многоэтапном и многооперациональном процессе (Ф. Галл — начало XIX в., X. Джексон — 60—80-е гг. XIX в., А. Куссмауль - 70-90-е гг. XIX в., А. Пик -начало XX в. и др.), о функциональном характере речи и существовании разных уровней ее организации (X. Джексон), о реальности и автономности различных операций в речевом процессе, в частности, семантических, синтаксических, лексических операций и др.3

Сравниваться могут группы испытуемых другого рода: например дети и взрослые, «носители» разных языков, люди, владеющие и еще не овладевшие грамотой, и т. д.

К сравнительным относится и метод «поперечных» срезов. В данном случае какое-либо явление исследуется у лиц разного возраста. Например, способность составлять развернутые связные высказывания у детей двух с половиной, трех и трех с половиной лет; или особенности письма у учащихся в первом и втором полугодии и т. д. Сравнительный метод был блестяще применен Л.С. Выготским для исследования закономерностей

1 Афазия — это полная или частичная утрата способности оперировать

языковыми знаками вследствие органических повреждений коры голов

ного мозга. Алалия — системное недоразвитие или отсутствие речи

вследствие врожденных или рано приобретенных, как правило, двусто

ронних повреждений коры головного мозга. Дизартрия — расстройство

артикуляции (речепродуцирования) моторного характера, обусловлен

ное органическими поражениями различных подкорковых отделов го

ловного мозга, обеспечивающих моторное звено артикуляторных опера

ций. Дисграфия — патология усвоения или утрата письма вследствие

разного рода органических или функциональных расстройств.

2 Однако этот метод и «коварен»; это связано с тем, что патология и

норма — явления разных «миров», и переносить характеристики одного

явления на другое неправомерно. Кроме того, в процессе спонтанной

или направленной компенсации патологии происходят функциональ

ные перестройки, и поэтому подчас очень трудно отличить «собственно

патологию» (специфические проявления патологии) от этих функци

ональных перестроек. Тем не менее в установлении многих особо зна

чимых характеристик речевых процессов исследования патологии речи

нередко очень помогают. {Прим. авт. В.К.)

3 Особая роль здесь принадлежит Г. Хэду (1926) и, разумеется, Л.С. Вы

готскому (1931, 1934).

формирования внешней «эгоцентрической» и внутренней речи в ходе онтогенетического развития ребенка.

(б) Лонгитюдный (лонгитюдинальный) метод1. Это «про

дольные», как правило, длительные наблюдения за развитием

того или иного компонента речевой деятельности у определен

ного лица или группы лиц. Чаще всего лонгитюдный метод при

меняется в исследованиях усвоения языка детьми2.

(в) Комплексный метод — это междисциплинарные исследо

вания. В качестве примера можно привести исследование про

цесса запоминания предложений различных конструкций в раз

личных условиях речевосприятия (при наличии какого-либо

психологического «шума», «помех» и в нормальных условиях) в

сочетании с применением ЭЭГ и миографии.

К эмпирическим методам относятся:

О Объективное наблюдение. Так, исследование оговорок, «ос-лышск», «описок» или «очиток» позволяет выявить многие специфические свойства речевых процессов, а также интересующих исследователей случаев речевого поведения обследуемых. В частости, с помощью этого метода было установлено, что программа построения речевых высказываний обычно строится не •поэлементно», а целыми большими «блоками», поскольку в вышеприведенных ошибках последующие элементы часто занимают место предшествующих. Например: «Помидоры надо мыть МЫТЫМИ» (след.: «есть»); или «Сок был вкусленький, кисленький» (прав.: «вкусненький»).

О Самонаблюдение. В качестве примера можно привести известное наблюдение А. Энштейна за процессом своего теоретического мышления, в котором, по словам ученого, нет слов; слова с трудом подыскиваются им для описания уже завершенного мыслительного процесса3.

К эмпирическим методам относятся также беседа, анкетирование, вопросники, тесты и ряд других4.

О Эксперимент. Сюда относятся различные виды лабораторного, естественного, психолого-педагогического и других экспериментов. Например, известный эксперимент, показавший важную роль установки в восприятии речи. Разным группам испы-

1 Лонгитюдный — от фр. Longitude — долгота; соотв. — лонгитюди

нальный — фр. longitudinal — пролонгированный (удлиненный).

2 В качестве примера можно привести «классические» работы А.Н. Гвоз

дева (1948, 1961 и др.).

3 факт очень интересен для понимания соотношений мышления и язы

ка, хотя, разумеется, подобная ситуация не абсолютна и, надо полагать,

была далеко не абсолютна для самого А. Энштейна. {Прим. авт. В.К.).

4 Подробнее о них см. в трудах: Леонтьев А.А. (отв. ред.). Основы теории

речевой деятельности. — М. 1974, с. 106—134; Леонтьев А.А. Основы пси

холингвистики. — М., 2003; Сахарный Л. В. Введение в психолингвисти

ку. — Л., 1989, с. 56—60; 88—112; Фрумкина P.M. Экспериментальные ме

тодики изучения речевого мышления // Исследование речевого мышле

ния в психолингвистике. — М., 1985. С. 203—223 и др.

туемых предлагалось прослушать одни и те же, записанные на магнитную ленту, нечленораздельные высказывания и неречевые шумы. Испытуемые должны были расшифровать эти за-шумленные записи, т.е. определить содержание речи (хотя никакого содержания в записях не было). Одним испытуемым перед прослушиванием говорилось, что записана проповедь священника (пастора), другим — что записаны инструкции тренера игрокам-баскетболистам в перерыве матча и т. д. Оказалось, что, несмотря на одинаковость и бессмысленность записи, испытуемые расшифровывали ее и расшифровывали в полном соответствии с данной им «семантической» установкой (129, 317).

О Методы обработки. Это разнообразные статистические методы, метод описания полученных данных исследования.

Особое место в психолингвистике занимают интерпретационные методы (в частности, в связи с недостаточной пока еще разработанностью методов экспериментального исследования).

Научный факт, взятый сам по себе, не включенный в определенную систему знаний (научную гипотезу, теорию), мало что значит. Например, если мы установили, что фраза «Кот ловит мышь» состоит из последовательности фонем /k//o//t//I//o//v'// i//t//m//m ы/S/, то это не значит, что и восприятие (распознавание) этой, фразы (равно и всех других) у слушающего происходит пофонемно. На самом деле оно строится принципиально иначе; в воспринимаемом звуковом потоке выделяются крупные отрезки речи (слова и целые словосочетания), в процесс восприятия вовлекаются все языковые операции — синтаксические, лексические,. морфологические, морфолого-синтаксические, фонематические и фонетические), разнообразные прагматические факторы {знания, установка к речевосприятию и др.), а также эвристические операции (предугадывание возможных фрагментов фразы или всего речевого высказывания в целом). Хочется еще раз обратить внимание на основополагающий принцип научного исследования: чтобы правильно интерпретировать и понять те или иные факты, их нужно рассматривать в системе научных представлений. Выбор той или иной концептуальной системы научных взглядов в психолингвистике нередко до сих пор является личностным выбором исследователя.

Связи психолингвистики (как теории речевой деятельности) с другими науками многообразны, поскольку речевая деятельность непосредственно связана со всеми видами неречевой деятельности человека, а человек, как и его многообразная и многогранная деятельность, — объект очень многих наук. Отметим наиболее значимые и часто осуществляемые на практике связи. Психолингвистика «органически», неразрывно связана:

• с философией, которая способствует общему направлению исследования;

• с психологией (обшей, возрастной, социальной, специальной психологией и многими другими ее областями). Без данных

практической психологии психолингвистика, как считают некоторые исследователи (А.А. Леонтьев, Л.В. Сахарный, P.M. Фрум-кина и др.), не может быть достаточно состоятельной наукой;

• с лингвистикой (общим языкознанием, философией языка, грамматикой определенного языка, социолингвистикой, этнолингвистикой и др. разделами лингвистики).

• с семиотикой — наукой о знаках языка и их значении (интересующий нас язык как средство осуществления РД как раз и представляет собой целостную знаковую систему);

» с логикой (при этом исследователь проблем психолингвистики чаще всего сам избирает для себя ту или иную логику проведения научного исследования);

• с социологией. Здесь следует упомянуть, в частности, изу

чение в рамках психолингвистики очень значимых для личности

отношений: речевая деятельность — разные уровни социализа

ции личности (персональный, групповой, глобальный и др.);

- с медициной, преимущественно с неврологией, которая немало способствовала изучению патологии и норм речи, а также с психиатрией, оториноларингологией и рядом других медицинских наук, с логопатологией, логопедией и другими науками логопатологического круга, поставляющими много ценных данных для понимания процессов порождения и восприятия речи;

• с некоторыми техническими науками (в частности, с теми,

которые делают возможным аппаратное и компьютерное обес

печение исследований речевой деятельности и языковых зна

ков); с акустикой и психоакустикой и др.

§ 2. Психолингвистика как психологическая наука

Один из основоположников отечественной психолингвистики, А.А. Леонтьев считает, что психолингвистика на современном этапе ее развития органически входит в систему психологических наук. Если понимать психологию как «...конкретную науку о порождении, функционировании и строении психического отражения реальности, которое опосредствует жизнь индивидов» (137, с. 12), то язык и речевая деятельность участвуют и в формировании и функционировании самого этого психического отражения, и в процессе опосредования этим отражением жизнедеятельности людей (133, с. 20). Отсюда, по мнению А.А. Леонтьева, вытекает категориальное и понятийное единство психолингвистики и различных областей психологии. Само поятие речевой деятельности восходит к общепсихологической трактовке структуры и особенностей деятельности вообще — речевая деятельность рассматривается как частный случай деятельности, как один из ее видов (наряду с трудовой, познавательной, игровой и т.п.), имеющий свою качественную специфику, но подчиняющийся общим закономерностям формирования, строения и функционирования любой деятельности. Та или иная трактовка

личности также непосредственно отражается в психолингвистике. Но особенно существенно, что через одно из своих основных понятий — понятие значения — психолингвистика самым непосредственным образом связана с проблематикой психического отражения человеком окружающего мира. При этом психолингвистика, с одной стороны, использует основополагающие понятия и результаты исследования, предоставляемые различными областями психологической науки; с другой стороны, ПЛ обогащает предметные области психологии как в теоретическом плане (вводя новые понятия и подходы, по-иному, более глубоко трактуя общепринятые понятия и пр.), так и в прикладном направлении, позволяя решать практические задачи, недоступные другим, традиционно сложившимся психологическим дисциплинам.

Наиболее тесно психолингвистика связана с общей психологией, в особенности с психологией личности и с когнитивной психологией. Так как она имеет непосредственное отношение к исследованию деятельности общения, еще одной, весьма близкой ей психологической дисциплиной является социальная психология и психология общения (включая теорию массовой коммуникации). Поскольку формирование и развитие языковой способности и речевой деятельности также входит в объект исследования психолингвистики, ПЛ самым тесным образом связана с психологией развития (детской и возрастной психологией). Наконец, она тесно связана и с этнопсихологией.

В своем практическом аспекте психолингвистика связана с различными прикладными областями психологии: с педагогической психологией, специальной психологией (в частности, патопсихологией, медицинской психологией, нейропсихологией), психологией труда, включая инженерную, космическую и военную психологию, с судебной и юридической психологией, наконец, с недавно сложившимися областями психологии, такими как политическая психология, психология массовой культуры, психология рекламы и пропаганды. Именно эти прикладные задачи, которое общественное развитие поставило перед психологией, и «послужили непосредственным толчком к возникновению психолингвистики как самостоятельной научной области» (!33, с. 21).

§ 3. Взаимоотношения психолингвистики и лингвистики

Помимо психологии, психолингвистика (а в рамках ее — теория речевой деятельности) теснейшим образом связана и со второй образующей ее наукой — лингвистикой.

Лингвистика (языкознание) традиционно понимается как наука о языке — основном средстве коммуникации, социального общения. При этом ее предмет, как правило, четко не опре-,

деляется (133, с. 21). Очевидно, что объектом лингвистики является и речевая деятельность (речевые акты, речевые реакции). Но лингвист выделяет в ней то общее, что есть в организации всякой речи любого человека в любой ситуации, то есть те средства, без которых вообще невозможно представить внутреннее строение речевого акта. Предметом лингвистики является система языковых средств, используемых в речевом общении (коммуникации). При этом в общем языкознании делается акцент на системности этих средств, характеризующих строение любого языка1, а в прикладной лингвистике — на индивидуальной специфике того или иного конкретного языка (русского, немецкого, китайского и др.).

Главные тенденции в развитии современного языкознания сводятся к следующему.

Прежде всего изменилась сама трактовка понятия «язык». Если раньше в центре интересов лингвиста стояли сами языковые средства (т.е. звуковые, грамматические, лексические), то теперь стало очевидным, что все эти языковые средства представляют собой «формальные операторы», с помощью которых человек осуществляет процесс общения, прилагая их к системе значений знаков языка и получая осмысленный и целостный текст (сообщение). Но само это понятие значения выходит за пределы речевого общения: оно выступает как основная когнитивная (познавательная) единица, формирующая образное восприятие мира человеком и в этом качестве входит в состав разного рода когнитивных схем, эталонных образов, типовых когнитивных ситуаций и т.д. Таким образом, значение, бывшее раньше одним из многих понятий лингвистики, все больше превращается в основное, ключевое ее понятие (1, 165 и др.).

Другим важным предметом исследования современной лингвистики является «природа» текста — основной и универсальной единицы речевой коммуникации. И психолингвистика все больше интересуется именно текстами, их специфической структурой, вариативностью, функциональной специализацией.

Как указывает А.А. Леонтьев, психолингвистика имеет наиболее тесные связи с общим языкознанием (общей лингвистикой). Кроме того, она постоянно взаимодействует с социолингвистикой, этнолингвистикой и прикладной лингвистикой, в особенности с той ее частью, которая занимается вопросами компьютерной лингвистики.

Таким образом, психолингвистика — это междисциплинарная область знания о законах формирования в онтогенезе и сформированных процессах речевой деятельности в системе различных видов жизнедеятельности человека.

1 Наиболее полное изложение проблематики общей лингвистики см. в книге «Общее языкознание» / Под ред. А.Е. Супруна. — Минск, 1983.

В данном пособии в качестве предмета для освещения выбраны те проблемы и аспекты современной психолингвистики (как теоретической, так и прикладной), которые, на наш взгляд, имеют определяющее значение для профессиональной подго1 товки коррекционного педагога (прежде всего учителя-логопеда). Выбранные нами для рассмотрения разделы психолингвистики содержат те теоретические и предметно-методические знания, которые составляют основу подготовки специалиста, занимающегося формированием и коррекцией речи детей и взрослых в условиях общего и речевого дизонтогенеза.

Для ознакомления с содержанием тех разделов психолинг

вистики, которые не имеют определяющего значения для «пред

метной» профессиональной подготовки педагога-дефектолога, а

выполняют в большей степени общепознавательную функцию,

расширяя и дополняя знания, полученные студентами при изу

чении учебных дисциплин «Психология человека» и «Общее

языкознание» (например: эткопсихолингвистика, психопоэтика,

психолингвистика в инженерной психологии и др.), мы отсыла

ем наших читателей к учебной и научно-популярной литературе

отечественных специалистов, вышедшей в свет в последнее де

сятилетие, и прежде всего к работам А.А. Леонтьева (131, 133,

194, 236 и др.)...

Психолингвистика — наука относительно молодая, совсем недавно (2003 г.) ей исполнилось пятьдесят лет. Для науки это почти «младенческий» возраст, самый начальный период становления и развития. Однако, несмотря на столь «юный возраст» и на неизбежные для этого периода развития любой науки «болезни роста», психолингвистика в начале нового тысячелетия представляет собой уже достаточно сложившуюся область научных знаний. Это определяется двумя основными факторами.

Во-первых, тем, что основу этой новой науки составили две древнейшие области научного знания, передавшие ей свои достижения по важнейшим разделам исследования. Так, из психологии в психолингвистику (разумеется, в трансформированном виде) вошли такие разделы психологии человека, как психология речи, психология общения, частично — возрастная, педагогическая и социальная психология, а также основополагающие теоретические концепции: теория деятельности, теория знака и символической деятельности, теория коммуникации и другие. Из языкознания в психолингвистике используется «арсенал» научных знаний структурной лингвистики, общего языкознания, практической лингвистики (теория и методика обучения родному и иностранному языку), семиотики и (почти в полном объеме) лингвистики текста.

Во-вторых, психолингвистика, до момента своего возникно-1

пения и утверждения как самостоятельной области научного

знания, имеет свою достаточно длительную и насыщенную со

бытиями предысторию.

ГЛАВА 2

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУКИ О РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Исторические предпосылки психолингвистики)

В настоящей главе изложены основные этапы и направления изучения речевой деятельности в мировой науке. Представленный ниже исторический анализ истории психолингвистики в основном,касается европейского региона в новейшее время.

Изучение исторических источников дает полное основание говорить о том, что ещё в античные времена ученые высказывали весьма интересные и продуктивные идеи о процессе речеоб-разования, а первые модели порождения и восприятия речи1 были предложены уже в середине XIX в. В начале же XX в. наблюдается самый настоящий «расцвет» в области различных ре-чеведческих наук (психологии речи, языкознания, практической лингвистики, только что возникшей логопедии и др.).

Представления о речи как психическом процессе и процессе речевой коммуникации формировались в недрах разных наук и поэтому, естественно, испытывали на себе влияние философии, риторики, психологии, лингвистики, невропатологии и др.

§ 1. Античный период

По отношению к изучению речевых процессов этот период можно определить как зарождение первоначальных представлений

0 речи и речевой деятельности, многие из которых возникали в

рамках философии и носили сугубо умозрительный характер.

Вместе, с тем в ряде научных регионов был накоплен большой

эмпирический материал, который осмысливался теоретически

(например, риторские школы); проводились и своеобразные экс

перименты (например, Аристотелем и другими философами).

Речь как процесс интересовала людей с древнейших времен. Так, в египетском «Памятнике мемфисской теологии» (IV тысячелетие до н.э.) говорится о том, что «язык повторяет то, что за-мыслено сердцем», т.е. с современных позиций утверждается, что язык связан с психикой, является ее продуктом.

В «теории наименования», которая доминировала в античный период (в греко-латинском регионе), речь рассматривалась

1 Многие из которых, на наш взгляд, в концептуальном аспекте мало в

чем уступают психолингвистическим моделям современных авторов.

{Прим. авт. В.К.)

как процесс говорения. Вместе с тем утверждалось, что речь всегда вызывает некое (ответное)-действие илиотношение (вещей, явлений или людей друг с другом).

Известный древнегреческий философ и общественный деятель Демокрит (V в. до н. э.) считал, что язык служит для деятельности и общения и, будучи символическим явлением, выступает средством выражения действительности.

Великий философ Древнего мира Платон (427—347 до н. э.) рассматривает речь как деятельность, порождение сознания человека. Например,

2015-08-21

2015-08-21 1480

1480