При правильном хранении в зерновой массе не происходят нежелательные физиологические процессы, а, напротив, в первый период хранения свежеубранного зерна происходит его дальнейшее дозревание, которое заключается в повышении жизнеспособности семян, их всхожести и энергии прорастания. Отмечается также улучшение технологических качеств в небольших пределах: повышается качество сырой клейковины в зерне пшеницы, увеличивается выход масла при переработке маслосемян. Комплекс сложных биохимических процессов в зерне и семенах при хранении, приводящих к улучшению их посевных и технологических качеств, получил название послеуборочного дозревания.

На практике используются три режима хранения зерна:

• в сухом состоянии (с пониженной влажностью);

• в охлажденном состоянии (понижение температуры до значений, замедляющих жизнедеятельность компонентов зерна);

• в герметических условиях (без доступа воздуха).

Все способы сушки зерна делятся на две группы:

• без применения тепла• с применением тепла.

42.Требования предъявляемые к качеству картофеля в зависимости от его целевого назначения.

Качество картофеля, предназначенного для продовольственных целей, определяется стандартом. К показателям качества относятся форма клубней, их величина, окраска, наличие дефектов. Клубни должны быть целыми, сухими, непроросшими, незагрязненными.

Качество картофеля для перерабатывающей промышленности также регламентируется стандартом. При переработке на спирт и крахмал устанавливается базисная крахмалистость. Более высокие требования устанавливают при производстве из картофеля продуктов питания (чипсов, сухого картофельного пюре и др.). Диаметр клубней должен быть не менее 50 мм, содержание сухого вещества - не менее 20 %. Клубней с повреждениями должно быть не более 2 %.

По степени размножения семенной картофель делят на элитный и репродукционный. Партия семенного картофеля должна содержать клубни одного ботанического сорта и одной степени размножения, зрелые, целые, здоровые, чистые. Форма и окраска клубней должна соотвeтcтвовать сортовым признакам. Примесь клубней других ботанических сортов в элите не допускается, а в сортовом материале - не более 0,2 % по массе. Ограничивается наличие клубней деформированных (не более 3 %), с сухим загниванием (не более 1 %) и др.

Показатели питательной ценности картофеля определяются содержанием отдельных химических соединений, которые могут применяться в зависимости от сорта, условий возделывания, уборки и хранения. Около 80 % сухой массы клубней составляет крахмал. Содержание крахмала зависит от сорта. Наименьшее количество его в клубнях раннеспелых сортов - 12.14 %, наибольшее у поздних - 20.23 %. Максимальное содержание крахмала отмечается у ранних сортов на 90-й день после посадки, у среднеспелых - на 100-й, у поздних - на 120.130-й день. Больше крахмала накапливается в клубнях, выращенных на легкосуглинистых почвах, чем на супесях и торфяниках. Обычно в средних по размеру клубнях (60.100 г) процент крахмала выше, чем в крупных, особенно у позднеспелых сортов.

Содержание крахмала снижается при несбалансированном питании. При избыточном внесении азотных удобрений удлиняеся срок вегетации картофеля, снижается содержание крахмала в клубнях, ухудшаются их вкус и лежкость. Положительно влияют на накопление крахмала фосфорные и бесхлорные Калийные удобрения, а также магний, кальций, сера, микроэлементы; отрицательно влияют хлористые формы калийных удобрений. При недостатке влаги в период бутонизации и цветения содержание крахмала резко снижается. У здоровых безвирусных растений крахмалистость выше, чем у пораженных. Хранение картофеля при низкой (около 0°С) температуре вызывает перевод части крахмала в сахар, клубни становятся сладкими.

В клубнях могут содержаться нитраты - вредные для организма соединения. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов составляет для столового картофеля 80 мг на 1 кг сырых клубней (или 8 мг%), для кормового - 300 мг на 1 кг сырых клубней (30 мг%). Содержание нитратов контролируют лаборатории, санэпидстанции и учреждения агрохимической службы. Накопление нитратов в клубнях увеличивается во влажные и прохладные годы с недостаточной освещенностью.

43.Нормы естественной убыли картофеля при хранении и правила их списания.

Естественная убыль материальных ценностей - это уменьшение массы товара вследствие естественного изменения его биологических или физико-химических свойств при сохранении качественных характеристик (Методические рекомендации по разработке норм естественной убыли, утв. Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2003 N 95, далее - Методические рекомендации). Норма естественной убыли, применяющаяся при транспортировке товарно-материальных ценностей, при их хранении, и является допустимой величиной безвозвратных потерь (естественной убыли), которую следует определять путем сопоставления массы товара, указанной отправителем (изготовителем) в сопроводительном документе, с массой товара, фактически принятой получателем.

К естественной убыли не следует относить:

- технологические потери и потери от брака;

- потери товарно-материальных ценностей при их хранении и транспортировке, вызванные нарушением требований стандартов, технических и технологических условий, правил технической эксплуатации, повреждением тары, несовершенством средств защиты товаров от потерь и состоянием применяемого технологического оборудования.

В нормы естественной убыли не включаются потери товарно-материальных ценностей:

- при ремонте и (или) профилактике применяемого для хранения и транспортировки технологического оборудования;

- при внутрискладских операциях;

- при аварийных ситуациях;

- принятых в пункте назначения путем счета или по трафаретной массе.

Нормы естественной убыли не следует распространять на товарно-материальные ценности:

- принимаемые и сдаваемые путем счета или по трафаретной массе, хранящиеся и (или) транспортируемые в герметичной таре (запаянные, с применением герметиков, уплотнений и др.);

- хранящиеся в резервуарах повышенного давления;

- при транзитной поставке.

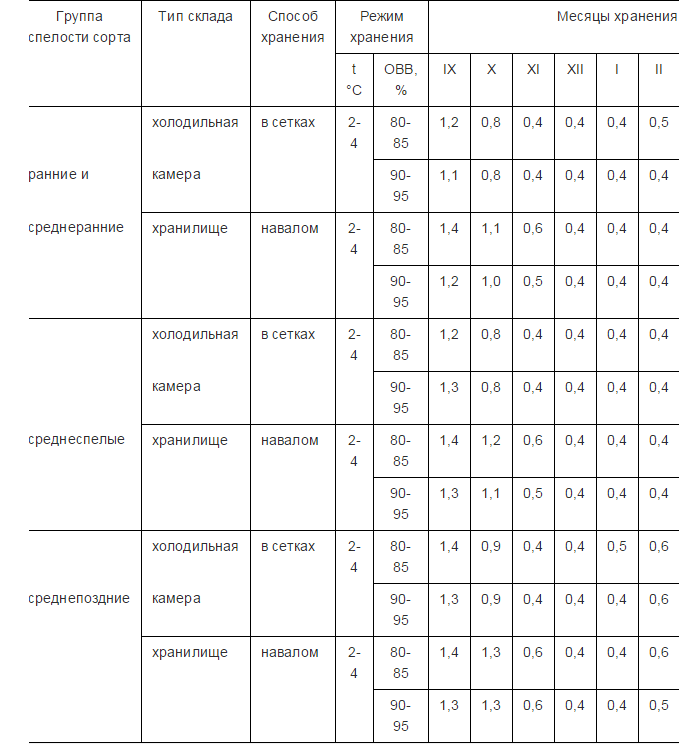

Для каждого вида продуктов питания установлены свои нормы естественной убыли. Именно ими следует руководствоваться при списании недостач того или иного продукта. Ниже в табличной форме приведены отдельные действующие нормы естественной убыли продуктов питания.

44.Корма искусственной сушки.

Искусственное обезвоживание — один из эффективных способов консервирования зеленых кормов, обеспечивающих максимальную сохранность питательных веществ. Корма искусственной сушки по питательности почти не уступают многим зерновым концентратам, но значительно превосходят их по содержанию переваримого протеина, витаминов, минеральных веществ и полноценности белка.

Для бесперебойной работы цеха по искусственной сушке кормов в течение всего летнего сезона в хозяйстве выращивает достаточно широкий набор кормовых культур, убираемых в разные сроки. Основу зеленого конвейера составляют многолетние бобовые травы, содержащие значительно больше переваримого протеина, витаминов и минеральных веществ, чем злаковые травы.

Убирают клевер и люцерну на травяную муку и резку в оптимальные сроки: с конца фазы стеблевания при высоте растений около 50 см и до начала фазы цветения. Продолжительность этого периода около трех недель. За вегетационный период при таком режиме скашивания бобовых можно получить 3-4 полноценных укоса высококачественной зеленой массы. Хорошим сырьем для зеленого конвейера служат также многолетние и однолетние бобово-злаковые и луговые травы.

Сырье для травяной муки или резки должно быть высокого качества. Травы одного укоса желательно использовать не более 12 дней. При организации работы по производству кормов искусственной сушки весьма важно создать специализированные звенья или бригады с закреплением за ними посевов и необходимой техники. Корма искусственной сушки можно приготовить из свежескошенной и предварительно подвяленной в поле травы.

От исходной влажности трав зависят производительность сушильных агрегатов и затраты топлива. Наиболее высокое качество кормов получают при сушке свежескошенных трав. Однако при этом испаряется много влаги, в результате чего расходуется и много топлива, а производительность сушилок резко снижается. Например, для получения 1 т травяной муки из трав с первоначальной влажностью 85 % надо испарить 5 т воды и израсходовать 470 кг жидкого топлива, при влажности 75 % соответственно 2,5 и 245. Производительность сушильных агрегатов в последнем случае возрастает на 60-80 %.

Для снижения влажности трав на 10-12 % достаточно их провялить в поле в хорошую погоду в течение 2-3 ч. За это время количество каротина снизится на 5-10 %, а содержание остальных питательных веществ практически не уменьшится.

Производительность сушилок повышается при максимальном измельчении травы: частиц длиной до 30 мм должно быть не менее 80 % от общей массы сырья. Время, затраченное на более частую заточку ножей косилки-измельчителя, окупится дополнительной продукцией высокого качества и экономией топлива.

45.Силос. Нормирование качества и учет количества.

Силос является прекрасным компонентом зимних рационов (читать “Техника составления рационов”). Силосование имеет ряд преимуществ перед другими видами заготовки кормов:

1. Потери питательных веществ при силосовании трав составляют редко более 10%, в то время как при сушке на сено они достигают 25-40% и более.

2. Силосование дает возможность заготовлять дешевый сочный корм на зимний период и для подкормки скота летом в засушливых районах.

3. Для силосования можно возделывать такие культуры, которые дают наивысший урожай зеленой массы, и убирать их можно независимо от погоды.

4. На силосование можно использовать пожнивные культуры, отаву и различные отходы овощных культур.

Для силосования используются растения, специально высеваемые и естественного произрастания.

Из посевных лучшее растение для силосования - кукуруза. Хороший силос можно получить при силосовании сорго, чумизы, суданки, подсолнечника, при скашивании их во время цветения 50-70 % всех растений.

Рожь, овес, ячмень хорошо силосуются в стадии молочно-восковой спелости, при условии наиболее плотной укладки в силосохранилищах; чаще эти растения для силосования высевают в смеси с бобовыми растениями.

Хороший силос получается из луговой травы, отавы и из многих дикорастущих трав.

Тростник, камыш, осока при скашивании их за лето 2-3 раза дают неплохой силос.

Люцерну, клевер и другие бобовые, а также крапиву необходимо силосовать вместе со злаковыми растениями.

Лучшеевремя уборки различных растений для силосования: кукурузы - в период молочно-восковой и восковой спелости зерна; подсолнечника - когда расцветает не более половины корзинок; сорго - в период восковой спелости; земляной груши (стебли) - незадолго до постоянных заморозков; кормовой капусты -- поздно осенью, перед заморозками; вико-овсяной и горохово-оисяной смесей - в начало образования бобов у вики и гороха; клевера и люцерны - в начале цветения; тростника и камыша - до выбрасывания метелки. Тростник и камыш, а также осоку можно силосовать несколько раз в лето, по мере отрастания отавы.

Сущность силосования. В свежей растительной массе, плотно уложенной в ямы или траншеи, в результате брожения накапливаются органические кислоты до 1,5-2% силосуемой массы, преимущественно молочная, которые и предохраняют корм (консервируют) от дальнейшего разложения. Главная задача при силосовании - создать такие условия в заложенной кормовой массе, которые способствовали бы молочнокислому брожению, а следовательно, накоплению преимущественно молочной кислоты.

На силосование оказывает влияние доступ воздуха. Молочнокислые бактерии, вызывающие брожение, как организмы анаэробные, для своего развития в кислороде не нуждаются. Чем больше воздуха останется в силосуемой массе, тем больше она будет согреваться, энергичнее дышать, а следовательно, и больше будет терять питательных веществ. При наличии воздуха в силосе сильнее будут развиваться плесени. Влажность силосуемой массы должна быть 65-75%. При повышенной влажности медленно накапливаются нужные кислоты, при меньшей влажности корма плотно не укладываются, и в них остается воздух. Для обеспечения требуемой влажности к сухим кормам добавляют воду или сочные корма, к массе с повышенной влажностью - мякину, соломенную резку и др. Температура не имеет значения для силосования, так как разные виды молочнокислых бактерий развиваются при температуре от 5 до 55°.

Техника силосования. Корм следует силосовать в специальных башнях, ямах, траншеях и в крайнем случае в надземных буртах. Ямы, траншеи должны быть вырыты в плотном глиняном грунте, лучше - облицованы цементом, хорошей глиной, досками и т. д. Дно и стены ям не должны пропускать влагу.

Силосуемые раетения измельчают до 1-3 см, а кукурузу и подсолнечник - до 5 см. Каждый слой силосуемой массы хорошо утрамбовывают. Закладывать силос необходимо возможно быстрее. Сверху на засилосованный корм кладут хорошо уплотненный слой смоченной водой глины толщиной 15-20 см. Для предохранения от замерзания силосные траншеи закрывают соломой, а в некоторых районах сверх соломы укладывают еще землю. Вокруг траншеи прорывают водосточные канавы. Над засилосованным кормом следует устроить навес или двускатный шатер, чтобы предохранить корм от дождей и снега.

46.Способы предпосевной подготовки семян, их значение.

Наиболее распространенные способы подготовки семян к посеву: стратификация, намачивание, обработка активаторами и стимуляторами, гидротермическое воздействие, скарификация, дезинфекция, дезинсекция и др. Для различных видов деревьев и кустарников условия и сроки подготовки семян к посеву неодинаковы.

Стратификация необходима для подготовки к посеву семян с глубоким периодом покоя. Она часто применяется также для семян с вынужденным покоем (лиственница, ель, сосна).

Семена при стратификации смешивают с тройным объемом песка или торфа и увлажняют до 50 … 60% от полной влагоемкости. В этом случае при сжатии в руке из песка не выделяется вода, но сохраняется приданная ему форма, а из торфяной крошки редкими каплями выступает· вода. Длительность и режимы стратификации для тех или иных пород различны.

В процессе стратификации необходимо обеспечить доступ воздуха к семенам, влажную среду и определенную температуру (обычно от 0 до 5 °С). С этой целью семена и субстрат регулярно перемешивают и увлажняют.

Намачивание семян проводят в воде комнатной температуры. Семена насыпают в мешки из неплотной ткани, заполняя их на 2/3 объема и погружают на определенное время в воду (семена сосны, ели – на 18 ч, лиственницы сибирской – на 24 ч). Намачивать семена дольше рекомендованного срока нельзя, так как в этом случае происходит вымывание сахаров, Образовавшихся в процессе подготовки семян. После намачивания семена вынимают из воды и подсушивают до состояния сыпучести. Для этого их рассыпают тонким слоем в проветриваемом помещении и периодически перемешивают. Хорошие результаты дает облучение набухших семян сосны, ели, лиственницы солнечным светом в течение 1 … 2 ч.

Обработку семян активаторами и стимуляторами проводят путем замачивания их на определенное время в растворах комнатной температуры, содержащих микроэлементы, стимуляторы или биопрепараты. В качестве микроэлементов используют бор, медь, цинк, молибден, кобальт, никель и др. в концентрации 0,01 … 0,05%. Стимуляторами роста являются гиббереллин, гетероауксин, парааминобензойная кислота (ПАБК), янтарная кислота в концентрации 0,01 … 0,005%. Высокий эффект при подготовке семян к посеву дает намачивание их в водных растворах ПАБК, картолина, мивала и других препаратов на основе фумаровой кислоты (фумар и фумаран). Для обработки семян биопрепаратами применяют активатор прорастания семян (АПС), азотовит, бактофосфин. Их рабочие растворы готовят из расчета на 1 л воды: АПС – 10.0 мл, азотовит и бактофосфин – 0,5 … 1,0 мл. Положительный эффект этих экологически чистых биопрепаратов достигается за счет того, что микроорганизмы, входящие в их состав, продуцируют стимуляторы роста цитокининового типа, подавляют патогенную микрофлору, повышают активность микробиологических процессов в почве, улучшают азотно-фосфорное питание растений. Обработка семян растворами микроэлементов, биопрепаратов и стимуляторами повышает всхожесть, Усиливает рост сеянцев и снижает их отпад.

Дражирование семян - покрытие семян специальным субстратом, хорошо удерживающим влагу и содержащим достаточное количество питательных веществ, в том числе в виде микроэлементов, стимуляторов и биопрепаратов, необходимых для быстрого прорастания семян и энергичного роста всходов. Субстрат также содержит пестициды и репелленты для защиты семян и всходов от болезней и вредителей. Применение дражированных семян позволяет повысить их грунтовую всхожесть и сохранность всходов, снизить расход семян, проводить точечный посев и получать высококачественные сеянцы.

Химической промышленностью созданы полимерные пленки, разрушающиеся через определенное время под воздействием влаги, солнечной радиации или почвенных микроорганизмов. Использование таких пленок позволяет проводить посев в капсулах, которые могут содержать все необходимые элементы питания для проростка, иметь оптимальные кислотность и гранулометрический состав субстрата.

Скарификация заключается в нанесении незначительных механических повреждений плотной оболочке семян, затрудняющей прорастание (робиния лжеакация, мелия, гледичия и др.). После скарификации семена намачивают 12 ч в воде и высевают во влажную почву.

Дезинфекция и дезинсекция семян проводятся химическими веществами для защиты семян от грибных болезней и повреждений энтомо- и фитовредителями.

Существуют и другие способы подготовки семян к посеву: обработка семян ультразвуком, магнитным полем, облучение рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами, отрицательными газовыми ионами, импульсным светом на лазерных установках и т. п.

2015-08-13

2015-08-13 933

933