| |||

|

|

К числу главных элементов планировки и архитектурной композиции парка относится дорожная сеть. В верхней части проложена почти прямая дорога, ведущая от главного въезда в парк, другая — из дворовой территории. Обе сливаются в одну основную дорогу, ведущую к спуску по лестнице в нижнюю часть. В

нижней части лестница приводит к основной, прямой магистрали, идущей к морю и приводящей к главному пруду и партеру.

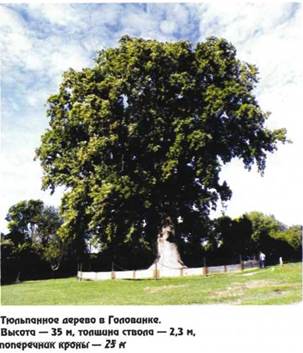

Помимо основных дорог в парке проложены свободные парковые дорожки, дробящие его на крупные и мелкие куртины. На куртинах размещены насаждения — небольшими массивами, группами и одиночными экземплярами. Посажены группы хвойных (пихты, кедры, сосны, кипарисы, криптомерии и др.) и лиственных (магнолии, рододендроны, камфорные и благородные лавры, платаны и др.) пород деревьев и кустарников. Открытые полянки засаживались одиночными ценными деревьями и кустарниками (пихты голубые, мексиканские, кедр атлас-ский, кипарисовики Лавсона, кипарис солнечный, камелии и др.). Группы бамбуков, пальмы, пампасская трава создавали эффектные, экзотические уголки. Несмотря на богатство различных видов и форм декоративных растений, в парке нет беспокойной пестроты, что достигнуто умелой группировкой пород, правильным их размещением и наличием открытых пространств — полян, лужаек. В парке спланировано несколько красивых аллей: из гималайского кедра и пихты, тюльпанного дерева. Прекрасную организацию насаждений парка дополняют и оживляют декоративные водоемы. У осно-вания склона, к востоку от основной аллеи, находится искусственно созданный живописный пруд с островками и мостиками. Второй пруд, расположенный вправо от главной аллеи, образован искусственным расширением русла протекающего через парк ручья. Второй пруд входит в систему большого партера — архитектурного центра всего парка. На участках партера, прилегающего к пристани второго пруда, разбиты газоны, на которых из ковровых растений созданы рисунки в стиле барокко. По литератур-

ным данным, проект парка Драчевского А.Э. Регель создал заочно. Воплотил его в жизнь садовод Р.Ф. Скриваник. Он был жителем Сочи, землевладельцем, работал в начале XX в. помощником заведующего Сочинской садово-сельско-хозяйственной опытной станцией Р.И. Гарбе. В 1906-1907 гг. Р.Ф. Скриваник переехал в Адлер, в имение "Случайное". В 1910-1911 гг. он приступил к разбивке парка, создав за короткое время один из красивейших пейзажных парков на Черноморском побережье Кавказа.

С 1920 г. парк входил в состав совхоза "Случайное", в 1929 г. совхоз был переименован в "Южные культуры". Такое же название получил и парк.

Интересные декоративные растения с 1936 по 1939 г. были завезены из стран Востока профессором Д.Д. Арцыбашевым и высажены в парке. В результате здесь сосредоточилась самая крупная и уникальная в нашей стране коллекция декоративных экзотов: японских вишен, японских пальчатых кленов, японских камелий, гибридных рододендронов, калин и других декоративных пород.

Ныне парк "Южные культуры" находится в бедственном положении: нарушена целостность композиции парка, близкое нахождение грунтовых вод ослабило рост экзотов, вызвало преждевременное старение, раннюю гибель деревьев. Сильно пострадал парк и в результате двух стихийных бедствий — смерчей в 1983 и 2001 гг.

Парк А.Н. Краснова

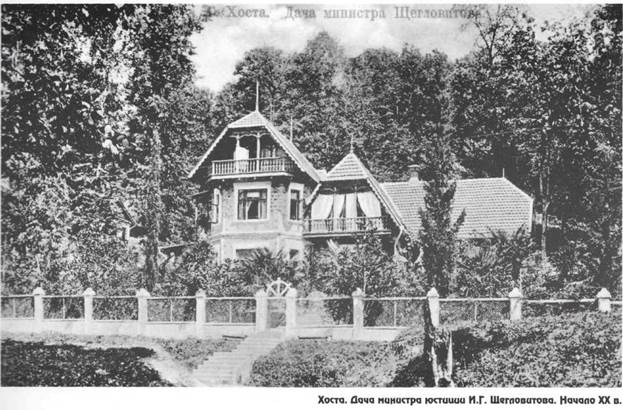

Среди парков, заложенных в конце XIX в., парк при даче А.Н. Краснова — русского ботаника и географа — занимает особое место. Здесь ученый положил начало натурализации и акклиматизации растений на Черноморском побережье Кавказа. А.Н. Краснов, ведя кафедру ботаники в Харьковском ветеринарном институте, мечтал об уголке России, где можно было бы культивировать растения из разных частей света. На небольшую сумму денег, оставшуюся от наследства, он купил в Хосте участок земли в 10-12 десятин, где в 1901-1903 гг. заложил парк. Участок располагался на крутом склоне в 1 км от Хосты в сторону Сочи, недалеко от железнодорожного тоннеля. С северной стороны участок граничил с шоссе, с восточной и западной — переходил в естественный лес с преобладанием граба и пицундской сосны. Для строительства дачи был выбран небольшой выступ, на котором устроен партер и высажены пальмы. Неровный рельеф позволил ученому на территории 5-6 га высаживать различные по требовательности к влаге экзоты. Всего было высажено до 200 видов расте-

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

ний. Этот прием паркостроения был применен А.Н. Красновым при создании Батумского ботанического сада, им же он руководствовался при закладке других парков на Черноморском побережье Кавказа. Впервые в Сочи А.Н. Краснов применил принцип географического районирования. У него в парке был спланирован и засажен уголок с субтропическими растениями Японии, где 2-3 года спустя созрел первый урожай чая, мандаринов, японских слив.

ний. Этот прием паркостроения был применен А.Н. Красновым при создании Батумского ботанического сада, им же он руководствовался при закладке других парков на Черноморском побережье Кавказа. Впервые в Сочи А.Н. Краснов применил принцип географического районирования. У него в парке был спланирован и засажен уголок с субтропическими растениями Японии, где 2-3 года спустя созрел первый урожай чая, мандаринов, японских слив.

Своим опытам в Сочи ученый придавал большое значение и освещал их в печати — в газете "Южный край", в специальных сельскохозяйственных журналах. Он издал работу "Береговая полоса Сочинского района и особенности распределения ее почв и растительности" (1901 г.). К этому времени относятся статьи "Географический очерк округа Сочи на Черноморском побережье" (1899 г.), "О влиянии климата и рельефа на растительность в Сочинском округе" (1903 г.). Расходы на содержание дачи и парка росли, и в 1904 г. А.Н. Краснов продал их. В последующие годы парк пришел в запустение.

Парк Центрального военного санатория (бывший санаторий им. К.Е. Ворошилова)

Заложен в 1934 г. по проекту института Во-енпроект (авторы проекта М.И. Мержанов, Г. Жутов и др.) на южном приморском склоне горы Бытха. Озеленительные работы выполнены под руководством Ю.Т. Шинкевича. Первоначальная площадь составляла 30 га.

Необычна основная композиционная ось парка — линия фуникулера, проходящая от главного санаторного здания, расположенного на склоне горы Бытха, до берега моря. По обе стороны от линии фуникулера находятся спальные корпуса. Параллельно линии фуникулера тянутся белокаменные лестницы, обсаженные пальмами и лавром благородным. Отличительной чертой парка является незначительное количество хвой-

ных пород по сравнению с другими парками Сочи и, наоборот, преобладание вечнозеленых лиственных пород, пальм и других субтропических растений.

В парке размещался ряд специальных устройств: пальмарий (на площади 0,3 га), несколько розариев, участок суккулентов и других экзотических культур.

Планировочное решение парка, связанное с наличием фуникулера, размещением корпусов и ряда специальных парковых устройств, потребовало геометрической планировки территории, а сложный горный рельеф и большая площадь парковой территории (около 30 га) вызвали необходимость проведения дорог с учетом рельефа. Все это привело к организации парковой территории в смешанных приемах планировки.

Из архитектурных элементов в оформлении парка обращают на себя внимание широко примененные здесь трельяжи, пышно увитые розами. Они хорошо видны с Курортного проспекта, особенно во время весеннего цветения мелкоцветной желтой розы Банкса. Отсюда же просматривается и прекрасный пальмарий. В парке есть стриженые формы из вечнозеленых растений, газоны, цветники.

Линия фуникулера, белоснежные санаторные корпуса, пышная субтропическая растительность гармонично сочетаются с рельефом местности и создают незабываемую картину. Как улыбка города стоит этот высокохудожественный дендропарк — по планировке один из лучших в Сочинском Причерноморье.

Площадь парка позволила создать в нем ряд массивов или крупных однородных групп из сосен, платанов, секвой. Высажено большое количество пород-озонаторов: коричников камфорных и ложнокамфорных, лавра благородного, сосен, османтусов и др.

Уникальные экзотические растения парка: ель прутьевидная (садовая форма), кипарис гва-далупский с красно-бурой корой, кипарисовик притуплённый золотистый (садовая форма) и ликоподиевый, сосна кедровая, подокарпус Наги; из редких вечнозеленых лиственных пород — дуб бамбузолистный, единственное в Сочи дерево дуба острого, а также лавр благородный (форма иволистная), бамбук (саза Вичи), кокулюс лавролистный, стефанандра Танаки (1 экземпляр), сумах уксусный, береза бумажная, пальма Вашингтония. В парке отмечены одни из наиболее крупных в Сочи экземпляров ели колючей (форма серебристая), подокарпуса крупнолистного, секвойи вечнозеленой, туевика прутовидного.

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

Несколько суровых зим привели к гибели наиболее нежных пород, однако общий облик этого парка как лиственного вечнозеленого не изменился.

Питомники. Начало XX в.

Первые посадки в парках и на дачных участках Сочинского округа производились из питомников Сухумского ботанического сада и образованного в 1897 г. питомника садового заведения "Синоп" великого князя Александра Михайловича. Питомники отпускали саженцы и семена апельсинов, лимонов, мандаринов, эвкалиптов, акаций, пальм. Кроме того, большим спросом пользовались растения для образования изгородей: маклюра, гледичия, понцирус трифолиата.

Для удобства продажи посадочного материала ежегодно издавались каталоги и бесплатно высылались по требованию заказчика.

В питомниках Сочинской садово-сельскохо-зяйственной опытной станции к 1914 г. было выращено: пальм — 15000 штук, лавра благородного — 10000 штук, кипарисов — 4000 штук, лигуструма — 2000 штук, роз разных сортов — 7000 штук. В этом же году в питомнике станции были высажены для испытаний 40 сортов эвкалиптов, полученных через В.Н. Любимова из Австралии. Кроме того, некоторые крупные

.ния имели питомники для собственных нужд излишки растений продавали всем желающим. В управлении имения Вардане можно было купить такие растения, как жасмин двух сортов, шит садовый, розмарин душистый, глициния лиловая, финик Канарский, спирея, вьющиеся розы разных сортов.

В богатстве флоры Сочинского округа, представленной растениями теплых и влажных стран мира, преобладала группа растений из Японии, Китая, Индокитая. По исследованиям А.Н. Краснова и Г.Г. Селянинова, 47% видового состава зеленых насаждений — японско-китайского района, 25% относятся к субтропикам Северной Америки, небольшое количество видов акклиматизировалось из Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Северной Африки, Средиземноморья. С 1914 по 1920 г. строительство парков и интродукция новых растений были прекращены.

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

| И |

сторические сведения о развитии декоративного садоводства на Черноморском побережье Кавказа очень скудны.

Первыми садоводами, обогатившими флору Черноморского побережья Кавказа рядом хозяйственно ценных и декоративных растений, не произраставших здесь в естественных условиях, были греческие колонисты. Они распространяли на побережье благородный лавр и фиговое дерево, которые в настоящее время местами одичали и вошли в состав природных растительных сообществ. Очагами древнего садоводства были Диоскурия (Сухум), Пити-унт (Пицунда).

На развитие декоративного садоводства на Черноморском побережье Кавказа большое влияние оказал Никитский ботанический сад, созданный в 1812 г. Он снабжал посадочным материалом первые декоративные посадки. Затем эта роль в значительной мере перешла к Сухумскому "военно-ботаническому саду", который был создан в 1840 г. специально для снабжения посадочным материалом

российских укреплений на Черноморском побережье Кавказа.

Более широко декоративное садоводство стало распространяться в конце XIX в.

В 1889 г. С.Н. Худеков приобрел лесистый участок земли около ручья Гнилушка (Малого) и приступил к его освоению под сад и парк. Закладка парка, названного С.Н. Худековым "Надежда", была закончена в 1892 г. Одновременно с парком был заложен плодовый сад. Так начиналось парковое строительство в Хостинском районе.

Более интенсивное освоение побережья, а с ним и создание парков, началось после постройки Но-вороссийско-Сухумского шоссе в начале 90-х гг. XIX в. В этот период одновременно с закладкой парков велись работы по привлечению декоративных и плодовых растений из различных стран мира. Эти работы особенно связаны с деятельностью Сочинской садово-сельскохозяйственной опытной станции, основанной в 1894 г. на левом берегу ручья Малого. Станция занималась изучением ряда технических культур — эвкалиптов, камфорного и

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

благородного лавров и других растений, которые затем вошли в ассортимент пород для озеленения Сочи.

благородного лавров и других растений, которые затем вошли в ассортимент пород для озеленения Сочи.

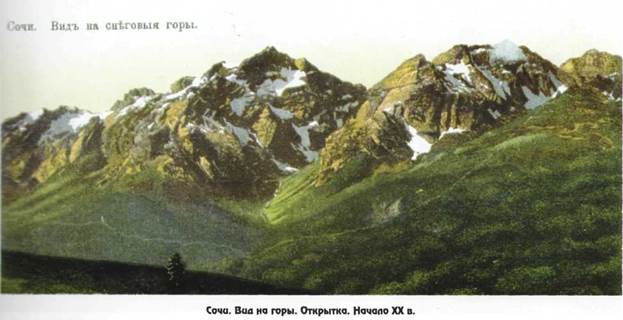

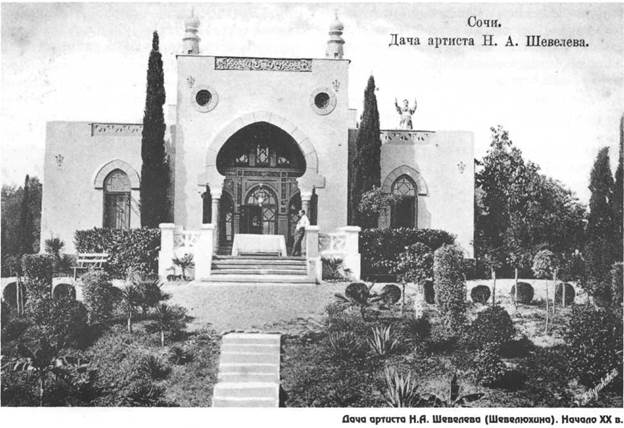

Более широкие масштабы стало приобретать создание парков при дачах и усадьбах. Строительство парков и связанная с этим интродукция растений осуществлялись владельцами земельных участков, дач и поместий. Большие участки, на которых строились дачи и около них парки, были в районе горы Бытхи (поместье Краевского), нынешнего парка им. Фрунзе (дачи Ермолова, Верещагина, Шевелева), Хосты (дачи Новицкого, Могиле-вича, Картавцева, Краснова).

При закладке парков использовался широкий ассортимент древесных и кустарниковых пород. Посадочный материал для создания парков в этот период получали из местных питомников Черноморского побережья, частично привозили из Крыма (Никитский ботанический сад), ботанического сада Санкт-Петербурга, а в отдельных случаях из-за границы (Италия, Франция, Япония и др.). Так, привоз растений из-за границы был осуществлен при создании бывшего Худековского парка "Надежда" (ныне парк "Дендрарий"), парка А.Н. Краснова в Хосте.

Характер и внешний облик закладываемых в это время парков зависел от местоположения и размера участка, типа застройки, посадочного материала, имевшегося в питомниках, но главным образом от вкусов и требований владельцев. При их организации чаще всего преследовались цели со-

здания парков, наполненных возможно большим количеством экзотических растений. В некоторых случаях их создатели добивались определенных успехов, но чаще климатические и интродукцион-ные возможности региона переоценивались, что вело к гибели высаживаемых растений. Часто парки наряду с декоративными функциями выполняли и утилитарные (мандаринники, плодовые сады и т.п.). Это был период поисков направления ведения хозяйства на побережье, поисков типа и характера озеленения парков, подбора ассортимента пород и т.д.

Часто, одновременно с закладкой дачи и парка, создавались плодовые сады (фундучники, виноградники, черносливовые сады и др.). Это приводило к раскорчевке и расчистке прилегающих к морю склонов и практически к полному уничтожению местных древесных и кустарниковых пород. Поэтому в большинстве старых парков этого периода отсутствуют крупные экземпляры местных пород: дубов, буков, лип, каштанов и др.

Большинство же парков было создано или малокомпетентными садовниками и управляющими или самими владельцами участков, вследствие чего даже самые элементарные паркостроительные положения не учитывались. Так создавались участки Исаина, Горинова, Филатова, Корсаковой, Ершовой, Бразоль (в районе нынешнего санатория "Москва"), Шевелева, Годзи (санаторий им. Фрунзе), Оболенского, Голенищевой-Кутузовой, Боб-ринского, Рухлова (на Малом Ахуне), Бахруши-

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

на и Кривцова (санаторий "Кавказ"), Лямина (санаторий "Прогресс"), Базарова, Дубовского, Ермолова (филиал санатория "Аврора").

на и Кривцова (санаторий "Кавказ"), Лямина (санаторий "Прогресс"), Базарова, Дубовского, Ермолова (филиал санатория "Аврора").

В 1928-1929 гг. в результате обследования этих участков М.И. Адо здесь были зарегистрированы наиболее интересные экзоты: бразильская араукария, эвкалипты, криптомерии, лавр камфорный, ель изящная, лировое дерево, саговник поникающий, финик Канарский, кокосовая пальма, кали-кант цветущий, малотус японский, пихта одноцветная, аралия Зибольца, секвойя гигантская.

В период массового строительства частных парков и приусадебных садов (1890-1910 гг.) каждый владелец дачи или участка хотел перещеголять соседей богатством собственного сада, что, в свою очередь, вело к созданию загущенных посадок при ограниченной их площади.

Хотя к началу XX в. стало определяться курортное направление в развитии Сочинского Причерноморья и одновременно расширяться садово-парковое строительство, художественные качества парков и садов были низкими. Большинство из них представляли собой скорее коллекции насаждений и имели лишь дендрологический интерес.

К особенностям и недостаткам этого периода паркостроения следует добавить засоренность парков малодекоративными породами; недооценку местных пород в сложении парков, их пейзажной и гигиенической роли; излишне широкое использование в парках интродуцированных растений;

отсутствие или недостаточное количество свободных пространств (полян), перспективы; поиски местного стиля паркостроения, отвечающего природным и климатическим особенностям района.

Второй период паркового строительства начался после Октябрьской революции. За время первой мировой и гражданской войн в России строительство парков и интродукция новых растений на Черноморское побережье Кавказа были прекращены. Только с 1924 г. начали проводиться работы по ремонту и восстановлению парков, пострадавших во время военных действий на побережье. При этом привлекался главным образом местный материал. Часто посадочный материал брался из заброшенных парков и садов.

Многие здравницы создавались на базе нескольких частновладельческих дач, путем пристройки или надстройки, реже — строительства новых зданий. Все это вело к объединению нескольких парковых территорий, часто весьма разнородных по составу растений и их композиции, в одну. Эти работы носили ремонтный характер. Сказывалось отсутствие специалистов-паркостроителей.

В середине 30-х гг. строится проспект им. Сталина (ныне Курортный проспект) — основная транспортная магистраль города. При проведении проспекта несколько старых парков были разделены на части (парки "Светлана", "Дендрарий"). Особенно сильно прокладка магистрали отразилась на "Дендрарии", нижняя часть которого была

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

отрезана от основной верхней. Курортный проспект на большей своей части был засажен эвкалиптами, придававшими ему своеобразный субтропический вид. Однако суровая зима 1949-1950 гг. привела к гибели эвкалиптов и оставила проспект без необходимой тени в летнее время.

отрезана от основной верхней. Курортный проспект на большей своей части был засажен эвкалиптами, придававшими ему своеобразный субтропический вид. Однако суровая зима 1949-1950 гг. привела к гибели эвкалиптов и оставила проспект без необходимой тени в летнее время.

Реконструкция курорта создала прочную основу для строительства архитектурных садов и парков около новых санаториев — "Приморье" (1933 г.), Рабоче-Крестьянской Красной Армии (1934 г.), "Золотой колос" (1936 г.), "Правда" (1936 г.), им. С. Орджоникидзе (1937 г.) и др. В композиционном, паркостроительном и дендрологическом отношениях значительный интерес представляют парки санаториев им. С. Орджоникидзе и Рабоче-Крестьянской Красной Армии (ныне Центральный военный санаторий).

В 30-е гг. Всесоюзным институтом растениеводства из-за рубежа было привлечено много новых субтропических растений, в основном плодовых, цитрусовых, технических, в меньшей мере—декоративных и лесных.

Начавшееся мощное развитие санаторного строительства в г. Сочи и связанное с ним создание парков было прервано Великой Отечественной войной.

В 1947 г. начинается строительство санатория и парка "Наука" (гостиница "Интурист"), а затем санаториев "Металлург", "Чайка", "Прогресс", "Голубая горка" и др. Создание санаториев по типу дворцовых комплексов требовало организации перед ними парадной партерной части с широкими, монументальными лестницами и регулярно стриженной вечнозеленой растительностью. Поэтому многие парки этого периода, как правило, имеют широкую партерную часть перед фасадом здания и монументальные парадные лестницы, обсаженные стрижеными изгородями и бордюрами и заканчивающиеся около главной магистрали города — Курортного проспекта, а в отдельных случаях — бесцельно упирающиеся в железнодорожную насыпь (парк гостиницы "Интурист").

Такое построение парадной части парка диктовало организацию его в смешанных приемах пар-костроения, при которой периферийные части создавались как прогулочные и для отдыха. Желание создать прогулочную часть парка более тенистой приводило к ее загущению, что особенно наглядно выявилось через несколько лет, когда отдельные части парков превратились в трудноисправимые посадки лесного типа (парки Центрального военного санатория, им. С. Орджоникидзе и др.). Однако создание монументальной зелени вокруг крупных санаторных комплексов и тенистых прогулочных частей на периферии в большинстве случаев дало необходимый эффект.

Многочисленные бордюры и густая посадка растений приводили к замкнутости пейзажей, отсутствию перспектив и монотонности парковых групп. Они же значительно удорожали стоимость парка при его закладке, затрудняли реконструкцию и осветление парковых групп. Созданные большие партеры перед фасадом зданий, ориентированные на юг и засаженные низкорослой стриженой зеленью, создавали в летнее время условия для перегрева, при котором отдыхающие избегали их посещать в дневное время, концентрируясь в более загущенных тенистых частях парка на периферии. С другой стороны, розарии и водные устройства обогащали партерные части парков, особенно весной и в начале лета.

В середине 60-х гг. разрабатывается и утверждается новый генеральный план развития Сочи. В связи с отказом от проектирования и строительства санаторных зданий дворцового типа и переходом к строительству зданий упрощенного типа и повышенной этажности изменяется характер санаторных парков. Уменьшается роль и значение парадных лестниц, падает значение бордюров и живых изгородей, увеличивается роль газонов и естественных парковых групп и других форм пар-костроения.

Внедрение новых форм озеленения привело к необходимости реконструкции ряда санаторных парков. Значительной реконструкции подверглись парки санаториев им. Фрунзе, "Светлана", "Заря", "Волна". В этом отношении интересна и удачна реконструкция парков микрорайона Светлана.

В 70-80-е гг. развитие паркостроения характеризуется более широким использованием естественных природных условий со свободной планировкой дорожной и тропиночной сети, с лестницами, оправданными в транспортном отношении. Широко проявилась тенденция к созданию пейзажных полян, оформленных живописными группами цветущих кустарников и многолетников, с более свободным размещением парковых древесных растений в группах и массивах. Меньше стали применяться стриженые бордюры, сократились ритмичные посадки вдоль аллей в виде стриженых шаров между посадками деревьев. В оформлении парковых композиций гораздо шире стали использоваться естественный камень, дерево и другие материалы. В это время были научно обоснованы паркостроительные нормы в отношении баланса территорий, зазелененности, подбора ассортимента по биологическим группам, теплового, воздушного, светового режимов и других факторов парковой среды.

Огромный паркостроительный опыт, прекрасные природные условия города, наличие высоко-

2015-09-07

2015-09-07 934

934