Определенное влияние на духовную жизнь русских, украинцев и белорусов оказала религия. В конце XIX — начале XX в. у восточнославянских народов господствовало так называемое бытовое православие, характеризовавшееся ярко выраженным синкретизмом — сложным переплетением архаических дохристианских и более поздних христианских верований и представлений. В силу исторических условий развития часть белорусско-

го и украинского народов подверглась влиянию соседей — католиков. Так, 25% белорусов, проживавших на родине, являлись католиками. В быту и культуре наблюдались некоторые различия между православными и католиками: в одежде, питании (прежде всего в связи с несовпадением сроков постов) и в проведении церковных обрядов.

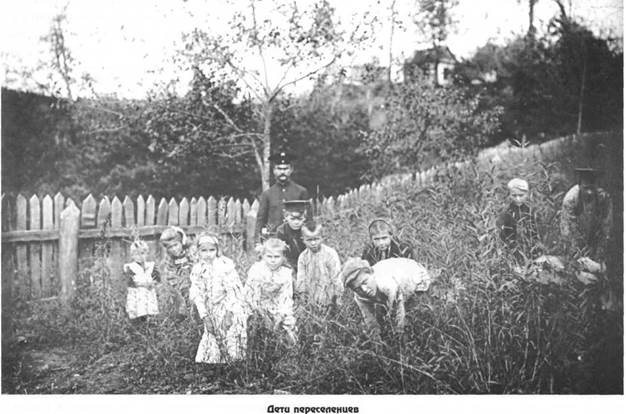

На Черноморское побережье прибывали представители различных вероисповеданий. В первые годы пребывания на новых местах роль религии среди восточнославянских поселенцев была значительно ослаблена: не было ни церквей, ни священнослужителей. А.В. Верещагин, побывавший в Сочинском округе в 70-х гг. XIX в., отмечал, что жители жалуются на отсутствие церквей, что дети их растут некрещеными, а умерших погребают без духовного напутствия, и что в праздники вместо церкви поселяне от скуки проводят время в духане. Очевидец также высказывался об острой необходимости "поддержать дух православия в среде христиан", что дало бы нравственные силы для преодоления столь трудных условий жизни переселенцев.

|

|

|

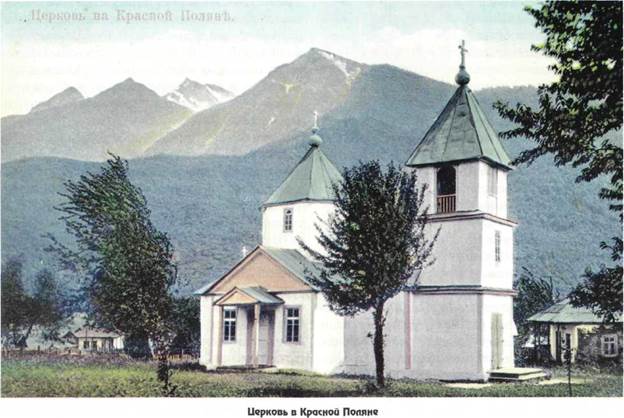

В последующие годы, по мере возможности, началось строительство церквей и других культовых зданий. По данным на 01.01.1893 г., в Черноморской губернии имелось 10 часовен и молитвенных

| |||

|

|

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

| ||

|

|

домов, 7 каменных и 6 деревянных церквей и монастырей православного вероисповедания и 1 культовое сооружение — неправославного вероисповедания.

К 1904 г. функционировали церкви в селениях Лазаревке, Красной Поляне, Адлере и собор Михаила Архангела в посаде Сочи. По сведениям из справочной книги "Черноморское побережье Кавказа" (Пгр., 1916), в начале XX в. церковь имелась и в дер. Тихоновка, а

в 1902 г. в горах по дороге от Адлера в Красную Поляну был основан Свято-Троицкий мужской монастырь. Основателем последнего являлся монах Старо-Афонского монастыря отец Маркиан, который затем стал его настоятелем. В 1907 г. началось строительство церкви в дер. Ахштырь.

Приводимые ниже данные о численности православных Сочинского участка на 1891 г. — 3605 человек (62,04% населения) — не дают возможности определить из них количество русских, украинцев и белорусов, так как в это число вошли представители других православных народов: греки, молдаване, грузины, единичные семьи чехов и эстонцев.

|

|

|

По сведениям на 01.01.1916г., можно определить численность русских (православных и сектантов): в Черноморской губернии они составляли 119921 человек, в Сочинском округе — 22170 человек, а в посаде Сочи — 9653 человека. Необходимо учитывать, что в это число были включены и украинцы, и белорусы.

В деле просвещения также было много пробелов и проблем. В селениях, где имелись церкви, как правило, были и церковноприходские школы, в которых обучали детей Закону Божию. Если в поселке проживали образованные люди, то они по собственной инициативе учили детей грамоте. Так, по сведениям старожила дер. Волковка B.C. Май-данюка, рядом с дер. Кузьминка (ныне Волковка) — в имении московской графини — была организована школа для крестьянских детей, в которой учился и сам информатор.

В конце XIX — начале XX в. на побережье стали открываться и государственные — министерские школы или училища. По данным на 1904 г., школы функционировали в следующих населенных пунктах: Красноалександровская, Лазаревка,

Третья Рота, Четвертая Рота, Навагинка, Эстонская, Красная Поляна, Лесная, Ахштырь, Дзых-ра, Аибга, быв. Стаховича. В этих школах занимались дети и из близлежащих деревень. Однако из-за отсутствия дорог и троп, постоянных разливов рек и ручьев, отдаленности учебных заведений, многие родители не отпускали своих детей в школу.

Крестьянским детям предоставлялась возможность учиться и в гимназиях. Так, в посаде Сочи функционировала мужская гимназия, в которой, по данным на 01.01.1916г., из 163 учащихся (из них 119 — русские) 41 человек был крестьянского сословия.

В целом на нужды народного просвещения правительство отпускало мизерные средства; немногочисленные школы побережья охватывали незначительное число детей.

Необходимо отметить, что на развитие украинского и белорусского языков определенное влияние оказала и русификаторская политика правительства. Обучение в школах, а также ведение различного рода делопроизводства шло на русском языке, который со временем стал и языком межнационального общения. А украинский и белорусский языки сохранялись на бытовом уровне.

Заканчивая краткий обзор духовной культуры восточнославянского населения Черноморского

СОЧИ: страницы прошлого и настоящего

|

побережья, необходимо отметить, что ее развитие происходило в условиях общей неустроенности жизни переселенцев, которая была связана со сложными социально-экономическими и историческими процессами в России в конце XIX — начале XX в.

побережья, необходимо отметить, что ее развитие происходило в условиях общей неустроенности жизни переселенцев, которая была связана со сложными социально-экономическими и историческими процессами в России в конце XIX — начале XX в.

Этот период развития духовной культуры восточнославянских переселенцев характеризуется началом внутриэтнической консолидации русских, украинцев и белорусов. Среди них происходило сглаживание локальных этнографических особенностей (выходили из употребления диалекты и говоры, исчезали фольклорные традиции и т.д.) и формирование культурной однородности. В дальнейшем это

способствовало образованию общевосточнославянского культурного комплекса.

2015-09-07

2015-09-07 568

568