Прежде чем приступать к жизнеописанию героя, естественно остановиться на времени, в котором он жил. Необходимо познакомиться с властителями дум, определявшими духовный климат эпохи, а значит, и изначальное мировоззрение героя. Наконец, следует рассказать о тех предтечах и учителях, на чьем фундаменте вырастало здание, построенное героем.

В случае с Пифагором эта задача (как, впрочем, и любая задача, связанная с Пифагором) становится не из легких: слишком мало мы имеем достоверных сведений и слишком много легенд. Вообще «мифологическое начало» в те далекие времена играло огромную роль как в художественном, так и в научном творчестве греков. Греческое мировоззрение выросло в недрах мифологии и, разумеется, не могло в одночасье расстаться с пестрым букетом красивых мифов. Поэтому не раз еще в нашем повествовании предания будут перемежаться с былью.

Но как прекрасны древнегреческие предания! Вся русская поэзия XIX в., начиная с великого Пушкина, пронизана любовью к греческой мифологии. Не следует и нам, детям рационалистического XX в., века науки, которому так часто не хватает поэзии и душевной щедрости, пренебрежительно отмахиваться от этих «сказок». Тем более что и мифы хранят в себе зерна истины и поучительной мудрости, как поучительно мудры были сказки, услышанные нами в детстве...

Рис. 4. Ж. Л. Давид. Елена и Парис. 1788. Париж. Лувр. В правом дальнем углу стоит треножник, который вскорости беглянка Елена выбросит в море со словами «Быть за него борьбе!»

Однажды бог огня Гефест, бог-кузнец, дивный мастер кузнечного ремесла, выковал в подарок к свадьбе героя Пелопа золотой треножник[5]. После смерти Пелопа при его погребении были устроены игры, давшие начало Олимпийским играм, а треножник перешел к спартанскому царю Менелаю. Затем вместе с красавицей Еленой, женой Менелая, треножник был похищен троянским царевичем Парисом, из-за чего, как известно, и вспыхнула вскоре Троянская война (рис. 4). Однако по пути в Трою Елена выбросила треножник в море, сказав: «Быть за него борьбе!»

Прошло время, отгремела Троянская война, и несколько жителей острова Кос, лежащего у берегов Малой Азии, купили как-то у рыбаков весь их улов, в котором и был обнаружен треножник. Рыбаки и купцы стали спорить из-за него, но, так ничего и не добившись, поплыли в город Милет, свою метрополию (μητρό-πολις — от μήτηρ — мать и πόλις — город), за разрешением спора. Однако милитяне, завидев сказочную вещь, пошли на Кос войной за треножник, и много народу пало с обеих сторон. Долго продолжалось кровопролитие, и обессилевшие противники обратились к оракулу, который повелел отдать треножник мудрейшему. Обе стороны признали таковым милетянина Фалеса — философа, путешественника, купца, самого уважаемого гражданина Милета. Спор был исчерпан.

Рис. 5. Семь мудрецов. Третью фигуру слева, указывающую на небесную сферу, часто отождествляют с Фалесом. Прорисовка с римской мозаики из виллы Торре Ануциата близ Помпеи. I в. до н. э. Неаполь. Национальный музей.

Но Фалес не принял подарка. Он посчитал более достойным афинского законодателя Солона и отослал треножник ему. Затем история повторилась, и так треножник обошел коринфского тирана[6] Периандра, Питтака из города Милетины, Клеобула с острова Родос, спартанца Хилона и Бианта из города Приены. Разумеется, круг замкнулся, треножник вернулся к Фалесу, и тот посвятил его Аполлону Дидимейскому[7].

Такова легенда о семи мудрецах (έπτά οί ςοφοί). Характерно, что, начинаясь с личности, бесспорно, мифической — бога Гефеста, легенда заканчивается лицами историческими: все семь мудрецов жили в конце VII — начале VI в. Правда, в разных вариантах предания встречаются разные семерки мудрецов, так что общее число мудрецов переваливает за десять. В иных семерках мы видим и имя Пифагора. Но важно другое: греческое предание в магическое число семь собирает не тиранов и полководцев, не богатейших и знатнейших людей, а именно мудрецов (рис. 5). Именно мудрецы являлись властителями дум в конце VII — начале VI в., именно вера в могущество человеческого разума и одновременно восхищение им определяли духовный климат этой эпохи, которую стали называть временем семи мудрецов. Таким образом, легенда о семи мудрецах — это дань уважения пробуждающимся интеллектуальным силам Греции, это знак признательности тем, кто закладывал первые камни в фундамент государства и нового миропонимания. Подобно олимпийским богам — Зевсу, Посейдону, Аиду, Афродите, Аполлону, Артемиде, Афине, семь мудрецов — это олимпийцы и патриархи греческой мудрости.

Семь мудрецов называют — их родину, имя, реченье:

«Мера важнее всего», — Клеобул говаривал Линдский;

В Спарте: «Познай себя самого»,— проповедовал Хилон;

Сдерживать гнев увещал Периандр, уроженец Коринфа;

«Лишку ни в чем!» — поговорка была милетинца Питтака;

«Жизни конец наблюдай», — повторялось Солоном Афинским;

«Худших везде большинство», — говорилось Биантом Приенским;

«Ни за кого не ручайся», — Фалеса Милетского слово.

(Эпиграмма неизвестного античного автора)

Как видим, каждому мудрецу приписывалось некое крылатое выражение, которое высоко ценилось греками, высекалось на гермах[8] и ставилось на перепутьях дорог.

Конечно, по прошествии двух с половиной тысячелетий можно критически отнестись и к составу мудрецов, и к самой их «мудрости», состоящей по большей части из остроумных ответов, не требующих никакой философии. Из семи мудрецов, почитаемых античностью, неумолимое время отобрало только Фалеса, который сегодня считается родоначальником европейской философии. Кстати, и сам Пифагор полагал, что мудрецом может быть только Бог, человек же в лучшем случае может быть лишь любителем мудрости — любомудром, или по-гречески философом: «Ибо преждевременно было бы философию называть «мудростью», а упражняющегося в ней — «мудрецом», как если бы он изострил уже свой дух до предела; а философ («любомудр») — это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости».

Что касается большинства остальных мудрецов, то помимо изреченных ими банальностей они выделялись порой упрямством, хитростью и даже злодейством. В последней «премудрости» превзошел всех тиран Периандр (ок. 660 — ок. 585 до н. э.), который состоял в брачных отношениях со своей родной матерью, убил свою беременную жену и сжег своих наложниц. Не погнушался Периандр и отобрать наряды у женщин, прибывших на празднества, чтобы украсить этими драгоценностями свою золотую статую, отлитую по случаю олимпийской победы. Перед смертью он убил несколько человек, чтобы скрыть место своего захоронения (вот он, финал тирана, начинавшего с прогрессивных преобразований!). В то же время Периандр демонстрирует коварное лицедейство, изрекая: «Кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя не копьями, а всеобщей любовью» или «Наслаждение бренно — честь бессмертна». В устах кровавого тирана эта красивая «мудрость» звучит как откровенная ложь.

Но кто по праву включался во все списки мудрецов и, безусловно, был духовным отцом Пифагора, так это Солон (640 — 559 до н. э.) и Фалес (ок. 625 — 547 до н. э.).

Афинянин Солон происходил из знатного, но обедневшего рода. В то время Афины вели борьбу за остров Саламин, имевший для Афин важное стратегическое положение. Война за Саламин была столь долгой и кровопролитной, что в конце концов афиняне отказались от борьбы, постановив казнить смертью всякого, кто заговорит о Саламине. Солон тяжело переживал унизительное перемирие, тем более что Саламин был его родиной. Однажды, притворившись сумасшедшим, Солон ворвался на городскую площадь, влез на камень, с которого обычно вещали ораторы, и стал неистово декламировать:

«На Саламин! Поспешим и сразимся за остров желанный,

Чтобы с отчизны стряхнуть горький и тяжкий позор».

Народ пришел в волнение, война с мегарянами — жителями Саламина — была возобновлена, а во главе афинского войска встал Солон. Тем временем на мысе напротив Саламина афинские женщины по древнему обычаю справляли фесмофории — пятидневный праздник в честь богини земледелия Деметры. Солон послал на Саламин верного человека, который выдал себя за перебежчика и посоветовал мегарянам захватить знатных афинянок. Мегаряне поверили ему и послали к аттическому берегу корабль с отрядом. Солон же велел женщинам уйти прочь, а юношам, не имеющим бороды, переодеться в их платья, спрятав под платьями кинжалы, и продолжать игры и пляски на берегу. Доверчивые мегаряне высадились на берег и все были перебиты. Афиняне тем же кораблем отплыли Саламин и овладели им. Победа афинян была полной, и Солон стал самым популярным человеком во всей Аттике.

Но внутренние раздоры в Афинах не прекратились: беднейшее крестьянство оставалось в кабальной зависимости от владельцев земель и городских ростовщиков. Необходимы были реформы, и взоры всех с надеждой обратились на Солона. В 594 г. до н. э. Солона избрали архонтом[9] с правом отменять старые и вводить новые законы. Борющиеся стороны единодушно призывали Солона стать тираном Афин, однако он мудро отказался, заметив, что тирания — это такое место, на которое легко взобраться, но трудно оставить. Солон отменил все долговые обязательства и впредь запретил обращать афинян за долги в рабство. Однако Солон не стал распределять землю поровну, как того требовали обездоленные крестьяне, прозорливо заметив: «Если в государстве перевернуть все вверх дном, то у него не хватит сил поставить все на место». Воистину мудрость древних поразительно современна!

Закон «снятия бремени» наряду с другими законами прославил имя Солона. Законы Солона были вырезаны на деревянных вращающихся четырехгранных столбах и выставлены для всеобщего обозрения на центральной площади Афин — агоре[10]. Впрочем, сам Солон реалистично оценивал действенность своих законов и говорил, что законы подобны паутине: они удерживают слабого, но не в состоянии противостоять сильному, который их обязательно разорвет. Поощряя ремесла, Солон издал закон, по которому сын мог не кормить отца, если тот не выучил его какому-либо ремеслу. Издал Солон и закон, запрещающий дурно говорить об умершем, который впоследствии стал крылатым латинским выражением: De mortuis nil nisi bene (О мертвых или хорошее, или ничего).

Когда Солона спросили, самые ли лучшие законы он дал афинянам, он ответил: «Да, самые лучшие из тех, какие они могли принять». Солон понимал, что своими законами он никому не угодил: богатых он озлобил уничтожением долговых обязательств, а бедных — тем, что не произвел требуемого ими передела земли. Поэтому, взяв с афинян клятву, что его законы не будут меняться в течение ста лет, Солон на десять лет покинул Афины. Прощаясь с Солоном, афинские архонты клялись, что если кто-либо из них нарушит хоть что-то в солоновых законах, то он посвятит богу Аполлону в Дельфах золотую статую, равную своему росту.

Солон отправился путешествовать. Он посетил Египет, остров Кипр, а затем по приглашению лидийского царя Креза прибыл в его столицу Сарды, находящуюся в Малой Азии. Крез, царствовавший с 560 по 546 г. до н. э., был не только самым богатым царем того времени, но и по сей день его имя олицетворяет несметные богатства. Вот как описывает появление Солона во дворце Креза Плутарх[11]. «С ним случилось нечто подобное тому, что бывает с жителем континентальной страны, который в первый раз идет к морю. Как тот каждую реку принимает за море, так и Солон, проходя по дворцу и видя множество придворных в богатых нарядах, важно расхаживающих в толпе слуг и телохранителей, каждого принимал за Креза, пока наконец его не привели к самому Крезу. На нем было надето все, что из своих драгоценных камней, цветных одежд, золотых вещей художественной работы он считал выдающимся по красоте, изысканным, завидным, — конечно, для того, чтобы глазам представилось зрелище как можно более пышное и пестрое. Но Солон, встав перед ним, при этом виде ни действием, ни словом не выразил ничего такого, чего ожидал Крез; всем здравомыслящим людям было ясно, что он с презрением смотрит на отсутствие у него духовных интересов и мелочное тщеславие. Крез велел открыть ему свои сокровищницы, потом подвести его и показать свою роскошную обстановку. Но Солону не было никакой надобности в этом: сам Крез собственной особой дал ему достаточно ясное понятие о своем внутреннем содержании». Говорят, в конце концов Крез не выдержал молчание Солона и, восседая на троне в пышном убранстве, спросил Солона, видел ли он что-нибудь прекраснее. Солон ответствовал: «Видел — и петухов, и фазанов, и павлинов: их убранство дано им природой и прекраснее в тысячу раз».

Явно не удовольствовавшись таким ответом, Крез спросил Солона, знает ли он человека счастливее лидийского царя. Солон ответил, что знает: это его соотечественник Телл — человек высокой нравственности, воспитавший достойных детей и погибший со славой в сражении за отечество. Ответ Солона, который не мерил счастье обилием золота и серебра, показался Крезу простым чудачеством, и он спросил, а кто же после Телла более счастлив, чем он. Тогда Солон назвал двух братьев — Клеобиса и Битона, двух могучих богатырей, которые так любили свою мать, что однажды, когда волы долго не приходили с пастбища, сами запряглись в повозку и под общее ликование афинян отвезли счастливую мать в храм Геры. «А меня ты совсем не ставишь в число счастливых людей!» — воскликнул рассерженный Крез. «Царь лидийский! — отвечал Солон.— Нас, эллинов, боги наделили таким умом, который не позволяет предвидеть будущее, миг всяких неожиданностей. Счастливым же можно назвать лишь того, кто прожил жизнь до конца без горя и невзгод. А называть счастливым человека, еще живущего, — это все равно что провозглашать победителем и венчать венком атлета, еще не закончившего поединка». С этими словами Солон удалился, обидев, но не образумив Креза.

Гостивший в это время в Сардах знаменитый баснописец Эзоп заметил Солону: «С царями, Солон, надо говорить или как можно меньше, или как можно слаще». «Нет, — возразил Солон, — или как можно меньше, или как можно лучше».

Солон и здесь оказался провидцем: в 546 г. до н. э. персидский царь Кир захватил Лидию и всю Малую Азию и осадил Сарды. Через 14 дней осады 14-летнее царство Креза пало. Некий Гидеарт, воин Кира, заметил, как какой-то лидиец спустился за упавшим шлемом по едва заметной тропке, сбегавшей с отвесной скалы сардского акрополя, и поднялся наверх. Это место акрополя считалось неприступным и не охранялось — по нему-то и ворвались персы на стены Сард.

Жестокая трагедия разыгралась в стенах царского дворца. У Креза был сын, юноша всех мер и качеств, но немой. Несчастный отец сделал все возможное для исцеления юноши. Но тщетно. Оракул дельфийской Пифии[12] также был неутешительным:

Многих народов властитель, о мидянин, Крез неразумный!

Не пожелай ты услышать вожделенного лепета сына

В доме твоем: лучше б навеки устам его быть неотверстым!

В оный ведь день, для тебя роковой, возгласит он впервые!

Какой-то перс, ворвавшийся во дворец, занес над Крезом свой меч, и в этот миг сын Креза обрел дар речи. «Человек, не убивай Креза!» — воскликнул он.

Пленный Крез был возведен на костер, и, когда пламя костра коснулось его ног, он вспомнил вещие речи афинского мудреца и в отчаянии воскликнул: «О, Солон, Солон!» Удивленный Кир, присутствовавший на процедуре сожжения, послал узнать, что за человек или Бог этот Солон, к которому в столь безысходном положении взывал Крез. Разбушевавшееся пламя костра никак не могли потушить. Но когда Крез воззвал к Аполлону, то тотчас среди ясного неба разразилась буря и сильный ливень залил костер. Несчастный пленник отвечал Киру: «Это эллинский мудрец, которого я пригласил к себе, но не с тем, чтобы послушать, а для того, чтобы похвастаться своими богатствами. Так вот, он, глядя на свое тогдашнее положение, предугадал то, что теперь и случилось. Он советовал думать о будущем, а не гордиться сиюминутным непрочным достоянием».

Судьба Креза произвела сильное впечатление на Кира, и у него хватило мудрости перенести ее и на собственную персону. Кир не только освободил Креза, но и относился к нему с уважением в течение всей его жизни. Так своим словом Солон спас одного царя и вразумил другого[13].

Солон же благополучно вернулся в Афины, отойдя к старости от дел, и посвятил себя поэзии. В каждом возрасте, говорил Солон, нужно уметь находить свою особенную прелесть. По мнению Солона, жизнь человека меняется каждые семь лет. В первое семилетие у ребенка происходит смена зубов, к концу второго появляются признаки зрелости, к концу третьего у мальчика пробивается борода, и лишь четвертое завершается расцветом физических сил. Жениться Солон советовал в пятом семилетии, а лучшей порой жизни мужчины считал шестую, седьмую и восьмую семилетки (возраст с 36 до 56 лет). Сам Солон прожил неполных двенадцать семилеток. По воле усопшего останки Солона были перевезены на родной Саламин и пепел его развеяли по ветру. Яркая жизнь Солона, ставшая классическим образцом для греков, конечно же, оказала влияние на Пифагора. Хотя жили Солон и Пифагор на разных берегах Эгейского моря, рассказы о Солоне, умершем в отроческие годы Пифагора, не могли не волновать воображение юного Пифагора. Сам Пифагор также не замыкался в тиши научных уединений, вел активную общественную жизнь и создал школу, прославившую его имя в веках. Но если Солон был духовным отцом Пифагора — общественного деятеля, то еще больший интерес представляет человек, ставший духовным наставником Пифагора в науке. Таким человеком был Фалес.

Античная традиция единодушно называет Фалеса отцом греческой науки, первым из семи мудрецов. Ученик Аристотеля Евдем называл Фалеса первым астрономом, римский писатель и ученый Плиний Старший — первым физиком, а карфагенянин Апулей — первым геометром: «Фалес Милетский — один из тех знаменитых семи мудрецов и, несомненно, самый великий среди них — ведь это он был у греков первым изобретателем геометрии, самым опытным испытателем природы, самым сведущим наблюдателем светил, — проводя маленькие черточки, делал великие открытия: он изучал смены времени года, ветров дуновения, планет движения, грома дивное грохотание, звезд по кругам своим блуждания, солнца ежегодные обращения, а также луну — как она прибывает, родившись, как убывает, старея, и почему исчезает, затмившись».

Некоторые древние авторы приписывают Фалесу ряд сочинений: «Морская астрология», «О солнцестоянии», «О началах», однако ни одной строчки из них до нас не дошло. Потомок знатного финикийского рода, Фалес большую часть жизни прожил в Милете, хотя и много путешествовал, был в Египте, Лидии и, возможно, Вавилоне.

Милет, расположенный на малоазийском побережье Эгейского моря, в устье реки Меандр[14], был в то время крупнейший торговым центром Древней Греции. Жемчужиной Эллады звали этот цветущий город, утопавший в кустах лучших в мире роз. Тончайшая шерсть милетских овец, драгоценное розовое масло, пурпурные милетские плащи, знаменитый храм Аполлона Дидимейского собирали в Милет тысячи купцов и паломников. В четырех гаванях Милета толпились корабли со всей Греции, Финикии, Египта, Крита. Шел бойкий обмен товарами, но шел и непрерывный обмен идей.

Столкновение идей, привозимых в Милет со всех концом света, увлекло Фалеса. На вершине жизни, отойдя от государственных и торговых дел, Фалес обратился к умозрению природы. Как и подобает мудрецу, традиция приписывает Фалесу ряд ярких высказываний:

Больше всего — пространство, ибо оно объемлет все;

Быстрее всего — мысль, ибо она обгоняет все;

Мудрее всего — время, ибо оно раскрывает все,

а также знаменитое изречение ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ (Познай самого себя), славу которого Фалес часто делит с Сократом[15]. Фалес утверждал, что за три вещи он благодарен судьбе: во-первых, что он человек, а не животное; во-вторых, что он мужчина, а не женщина; и в-третьих, что он эллин, а не варвар. (Со временем этот афоризм также приписали Сократу, ставшему для греков воплощением мудрости.)

На вопрос: что раньше возникло — день или ночь? — Фалес ответил: «Ночь — раньше на один день». А на вопрос: можно ли скрыть от богов дурное дело? — «Ни даже дурное помышление!» Кто-то спросил у мудреца: что на свете трудно? — «Познать себя». А что легко? — «Советовать другому». Какая жизнь самая лучшая? — «Когда мы не делаем сами того, за что осуждаем других». Кто счастлив? — «Тот, кто здоров телом, восприимчив душой и податлив на воспитание».

Образ самого Фалеса рисуется противоречиво. С одной стороны, он вроде бы рассеянный чудак, «не от мира сего», ведет образ жизни отшельника и на вопрос матери, почему он не женится, один раз отвечает: «Слишком рано», а другой — «Слишком поздно». Когда Солон, прославлявший в стихах радость брака, навестил в своих путешествиях Фалеса и спросил, почему у него нет детей, тот ответил: «Из-за любви к ним». Наконец, широко известен рассказ Платона о том, что однажды, наблюдая звезды, Фалес свалился в колодец, на что фракийская красавица рабыня заметила: «Хочет знать, что делается на небе, а что у него под ногами — не видит». Столь афористичное замечание красавицы рабыни скорее напоминает ход мыслей самого Платона, склонного, как и все философы, к легкой самоиронии и одновременно гордого своими неземными интересами. Не случайно, пересказывая через 2000 лет этот эпизод в своих «Лекциях по истории философии», другой великий философ — Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 — 1831) заметил, что и философы в свою очередь смеются над людьми, «которые, разумеется, не могут упасть в яму, потому что они раз и навсегда лежат в ней и не обращают своих взоров ввысь». С другой стороны, мы видим Фалеса как предприимчивого купца и мудрого политика, стоящего в самой гуще бурной жизни Ионии. В ответ на упрек в бедности и запустении дел Фалес и работал однажды кучу денег на торговле оливковым маслом. Правда, занятия астрономией здесь помогли Фалесу, и в этой истории можно увидеть едва ли не первый пример практического применения науки. Дело было так: на основании астрологических расчетов Фалес предсказал будущий урожай маслин. За бесценок он скупил все маслобойни в Милете и на острове Хиос, а когда созрел невиданный урожай маслин, стал сдавать маслобойни по высоким ценам.

Фалес обладал достойной выдающегося государственного деятеля проницательностью. Он советовал (хотя и безрезультатно) всем двенадцати ионийским городам объединиться, чтобы сообща противостоять внешним врагам. Другой раз, когда персидский царь Кир пошел войной на Малую Азию, Фалес предостерег сограждан от союза против Персии с лидийским царем Крезом. На сей раз Фалеса послушались. Крез был разбит, а нейтралитет Милета спас город. Но Фалес помогал и Крезу. Начав боевые действия с Киром, Крез подошел к реке Галис, но никак не мог через нее переправиться. Тогда Фалес предложил выкопать еще одно русло так, чтобы лагерь Креза стал как бы искусственным островом. Поток бурного Галиса разделился надвое, уровень воды упал, и войско благополучно переправилось.

Самым ярким событием в жизни Фалеса стало предсказание им солнечного затмения. В то время Лидия и соседняя Мидия вели затянувшуюся войну, о жуткой причине которой рассказывает Геродот. Однажды у мидийского царя Киаксара попросила убежища орда мятежных скифов-кочевников. Киаксар дружественно принял скифов и даже отдал им своих сыновей для обучения искусству стрельбы из лука, в коем скифы были непревзойденные мастера. Как-то раз, когда удачливые в охоте скифы вернулись домой с пустыми руками, Киаксар, человек вспыльчивый, оскорбил их. Тогда скифы убили одного из царских сыновей и подали его на стол приготовленным как охотничья добыча. Ничего не подозревавший Киаксар и его гости съели это ужасное угощенье, а скифы тем временем сбежали под защиту лидийского царя. Обезумевший от случившегося, Киаксар пошел войной на Лидию, отказавшуюся выдать вероломных скифов. Так у лидийцев с мидянами началась война.

«Пять лет, — рассказывает Геродот, — длилась эта война причем верх одерживали то мидяне, то побеждали лидийцы… Так с переменным успехом продолжалась эта затяжная война, и на шестой год во время одной битвы внезапно день превратился в ночь. Это солнечное затмение предсказал ионянам Фалес Милетский и даже точно определил заранее год, в котором оно и наступило. Когда лидийцы и мидяне увидели, что день обратился в ночь, то прекратили битву и поспешно заключили мир».

Сегодня установлено, что Геродот описал в этом отрывке затмение, произошедшее 30 сентября 610 г. до н. э., тогда как Фалес предсказал затмение 28 мая 585 г. до н. э. Сдвиг событий на 25 лет привел Геродота к другой ошибке — включению в число исторических фактов свидание Креза с Солоном (см. сноску на с. 25).

Но гораздо важнее другой вопрос, который просто не укладывается в воображении: каким образом Фалес мог предсказать затмение? Ведь не на основании же расчетов по законам динамики и тяготения Ньютона? Значит, с помощью эмпирических наблюдений. Но для этого необходим опыт многих поколений, а предшественников у Фалеса в Греции не было. Выходит, Фалес был знаком с астрономией Востока. И все-таки как было предсказано затмение?

Известно, что уже в VIII — VII вв. до н. э. вавилонские жрецы умели предсказывать лунные и солнечные затмения. Вот текст одной из клинописных табличек начала VII в. до н. э.: «Четырнадцатого произойдет затмение; это неблагоприятно для Элама и Амурру (области на Ближнем Востоке — А. В.), но благоприятно для царя, мой господин; пусть царь, мой господин, успокоится. Оно будет видно без Венеры. Царю, мой господин, я говорю: будет затмение. Из Ирасшиилу, царский слуга».

Анализируя данные многовековых астрономических наблюдений, вавилонские жрецы заметили, что через определенный промежуток времени (позднее его назвали саросом — от египетского «повторение») затмения повторяются в той же последовательности. Сарос составляет 6585 дней, или 18 лет и 10—11 суток (в зависимости от числа високосных лет, приходящихся на сарос). В течение одного сароса бывает 43 затмения Солнца и 28 затмений Луны. В Британском музее хранится клинописная табличка, содержащая таблицу саросов с 372 по 276 г. до н. э., есть основания полагать, что часть таблички, уходящая в древность еще на два века — до 571 г. до н. э., обломана.

Открытие сароса является величайшим вкладом в науку вавилонских астрономов, которые, по-видимому, первыми в истории человечества научились предсказывать солнечные и лунные затмения[16]. Но дело осложняется тем, что в отличие от лунных затмений затмения Солнца видны только на небольшом участке земной поверхности, и притом не в одном и том же месте. Так что «одновременные» по саросу солнечные затмения происходят в разных точках планеты и, таким образом, предсказывать солнечные затмения только по саросу рискованно. Видимо, Фалесу повезло, и предсказанное им по саросу солнечное затмение в Ионии наблюдалось.

Фалесу приписывается и ряд других астрономических открытий: определение того, что величина Солнца и величина Луны составляют 1/720 часть их кругового пути (факт равенства «видимых» угловых размеров Солнца и Луны и сегодня кажется загадочным: случайно ли такое совпадение?), открытие годового движения Солнца на фоне звезд, определение времени солнцестояний (наивысшего и наинизшего в году положений Солнца над горизонтом). Фалес научил греческих мореплавателей ориентироваться ночью по Малой Медведице, как это делали финикияне, а не по Большой Медведице, как это ранее делали греки.

Ученику Фалеса Анаксимандру традиция приписывает изобретение солнечных часов — гномона — вертикального стержня, установленного на горизонтальной плоскости. Фалес и Анаксимандр впервые обнаружили, что тень от вертикального столбика равномерно движется по кругу и, следовательно, может служить для отсчета времени. По самой короткой в течение дня тени столбика определяли полдень и направление на юг, а по самой короткой и самой длинной полуденной тени за год — дни летнего и зимнего солнцестояний.

Апулей рассказывает, как некий Мандраит из Приены, которому Фалес поведал о своем открытии равенства угловых размеров Солнца и Луны, пришел в восторг от неожиданной истины и предложил за нее философу любое вознаграждение. «Для меня будет достаточным вознаграждением, если, пожелав сообщить кому бы то ни было, чему ты у меня научился, ты не станешь приписывать это открытие себе, но заявишь во всеуслышание, что оно сделано мною, и никем иным» — таков был ответ философа. «Прекрасное вознаграждение, — комментирует слова Фалеса Апулей, — достойное такого мужа и непреходящее! Да, потому что и по сей день и впредь во все времена Фалес получал и будет получать от нас — всех тех, кто действительно знакомится с его трудами, — это вознаграждение за свои исследования небесных явлений». Поистине замечательно читать сегодня, по прошествии 1800 лет, эти пророческие слова Апулея, написанные в свою очередь через 700 лет после смерти Фалеса.

Да, именно научные исследования, а не деятельность Фалеса как политика, государственного мужа и советника Креза стяжали философу подлинную славу. По этому поводу Плутарх писал: «Вообще, по-видимому, Фалес был тогда единственным ученым, который в своих исследованиях пошел дальше того, что нужно было для практических потребностей, все остальные получили название ученых за свое искусство в государственных делах». Вот почему из семи мудрецов, сегодня полузабытых, неумолимое время сохранило прежде всего имя Фалеса — первого естествоиспытателя и философа.

В области математики с именем Фалеса связывают следующие достижения:

доказательство того, что диаметр делит круг пополам;

установление равенства углов при основании равнобедренного треугольника;

открытие равенства вертикальных углов при пересечении двух прямых;

обнаружение пропорциональности отрезков, образующихся на прямых, пересеченных несколькими параллельными прямыми (теорема Фалеса в школьных учебниках);

доказательство теоремы о равенстве двух треугольников по одной стороне и двум прилежащим углам.

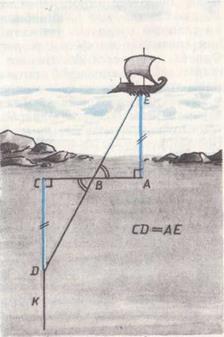

Последней теореме Фалес нашел важное практическое приложение: в гавани Милета был построен дальномер, определяющий расстояние до корабля в море. Не следует воображать дальномер Фалеса в виде сложного оптического прибора. На самом деле он представлял собой три вбитых колышка A, B, C ( ) и размеченную прямую

) и размеченную прямую  (рис. 6). При появлении корабля на прямой CK находили точку D, такую, чтобы точки D, B, E оказывались на одной прямой. Как ясно из рисунка 6, расстояние на земле CD и является искомым расстоянием до корабля AE по воде.

(рис. 6). При появлении корабля на прямой CK находили точку D, такую, чтобы точки D, B, E оказывались на одной прямой. Как ясно из рисунка 6, расстояние на земле CD и является искомым расстоянием до корабля AE по воде.

Рис. 6. Геометрический дальномер Фалеса.

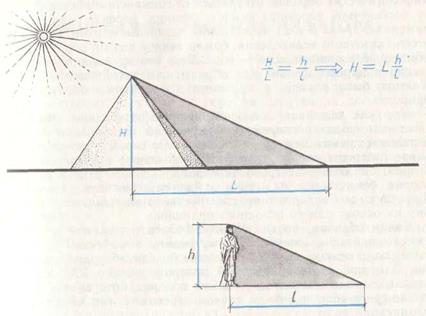

Вообще, для Фалеса характерно стремление к практическому применению теоретических знаний. Так, Фалес определял высоту египетских пирамид по их тени не только простейшим способом, «дождавшись часа, когда наша тень одной длины с нами» (тогда и длина тени пирамиды равна ее высоте), но и через установление пропорциональных отношений между тремя поддающимися измерению величинами и искомой величиной. В последнем случае высоту пирамиды можно измерить в любое время дня (рис. 7).

Рис. 7. Определение высоты египетских пирамид по Фалесу.

Конечно, все эти сообщения о математических открытиях Фалеса требуют критического отношения. Дело в том, что известны они в основном из сочинений античного философа Прокла (ок. 410 — 485), жившего через 1000 лет после Фалеса. Прокл так же далек от Фалеса, как мы от князя Владимира Мономаха, и за 1000 лет любые устные предания могут обрасти легендами. Вряд ли Фалес строго доказывал свои утверждения, а без доказательства они либо были известны вавилонянам, либо слишком очевидны. Но именно с Фалесом античная традиция связывает интерес к теоретическому знанию, и именно с Фалеса начинается постепенное преобразование эмпирической египетской и вавилонской математики в греческую дедуктивную математику. Честь же систематического введения доказательства в математику, превращения математики в строгую дедуктивную науку, замены жреческих вопросов «как?» на научные вопросы «почему?» принадлежит преемнику Фалеса в математике — Пифагору.

А Фалес в историю науки вошел как философ, основатель милетской школы философии. Но в философии Фалеса прежде всего интересовало природное начало — возможность за многообразием явлений усмотреть некую материальную сущность вещей, некое первоначало. Учение Фалеса можно свести к двум пунктам: 1. Все произошло из воды; 2. Земля плавает в воде, подобно куску дерева. Вот, собственно, и все. По прошествии 2500 лет такая «философия» выглядит наивной и куцей. Но не стоит спешить с высокомерными оценками.

Философия Фалеса — это первая попытка увидеть начало в самой природе, взять за первоначало материальную стихию (воду), а не сверхприродные божественные начала, как это было до Фалеса. Для этого Фалесу потребовалось отойти от мифологических образов, отказаться от сонма олимпийских богов, от бесконечной вереницы нимф — океанид, нереид, наяд, ореад, лимониад, дриад и т. д., населяющих различные стихии. И вместо этого сказочного великолепия, божественной поэзии обратиться к обыденной земной «прозе» — воде. Ведь это же подлинная революция в мировоззрении! Как образно заметил Герцен, «судьба Олимпа была решена в ту минуту, как Фалес обратился к природе».

Вот как оценивает основной философский тезис Фалеса: «Все есть вода» — современный немецкий физик лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг: «Во-первых, это высказывание содержит вопрос о материальной основе всех вещей. Во-вторых, оно содержит требование рационального ответа на этот вопрос без ссылки на мифы и мистические представления. В-третьих, оно содержит предположение о возможности понять мир на основе одного исходного принципа».

Таким образом, предположение Фалеса о том, что все произошло из воды, следует рассматривать в качестве научной гипотезы, а отнюдь не как брошенное походя абсурдное замечание. Заметим, что еще в первой половине нашего XX столетия физики считали основой мироздания водород, который составляет две трети воды и в более точном переводе с латыни означает рождающий воду.

Таково учение первого античного философа. Но заслуга Фалеса не только в том, что он был первым. Как каждый человек должен посадить дерево, так и каждый настоящий ученый должен оставить после себя учеников — школу. Фалес стал основателем милетской школы философии. На смену Фалесу пришел его ученик Анаксимандр (ок. 610 — 546 до н. э), который в свою очередь подготовил ученика Анаксимена (ок. 585 — ок. 525 до н. э.). На этом, увы, цепь милетской школы обрывается. В 546 г. до н. э. персидский царь Кир завоевал Лидию и греческие города Малой Азии. Правда, Милет сумел сохранить относительную свободу, памятуя мудрые советы умершего незадолго до этого Фалеса. Но тем ужаснее была участь города, когда после неудавшегося восстания Милет в 496 г. до н. э. был полностью разгромлен персами. Все оставшиеся в живых были уведены в плен или проданы в рабство.

Возможно, не будь столь трагичной история Милета, судьба милетской школы сложилась бы иначе. Возможно, и нет, ибо все-таки все три милетских философа были слишком разными. А мы переходим к жизнеописанию создателя другой философской школы, могучей школы, которая нашла в себе силы противостоять ударам судьбы, противостоять разрушающей силе времени и которая оказала огромное влияние на все последующее развитие научной мысли вплоть до наших дней. Мы переходим к жизнеописанию Пифагора.

2015-09-06

2015-09-06 2721

2721