почти ровесник Рокотова. Левицкий родился в 1735 г и умер в 1822 г. украинского происхождения. Хохол и казак. Родился в Киеве в семье священника. Участвовал в качестве подмастерья в росписи Андреевского собора в Киеве. Там его заметили и в конце 1750-х годов он переехал в Петербург, учился в академии художеств, возможно у театрального декоратора итальянца Валериани.

За исполненный в 1750 г портрет архитектора Кокоринова Левицский получил звание академика. Левицкий в отличие от Рокотова, который уехал в Москву, не имел официальной должности и жил на частные заказы; Левицкий жил при должности в Петербурге, руководил портретным классом в академии художеств в течение 16 лет.

Левицкий — весьма плодотворный мастер. Он отдал дань всем разновидностям портретного жанра. Он писал маленькие миниатюры на жести и слоновой кости, он писал камерный портрет, огромные парадные портреты. Портреты костюмированные, аллегорические, всевозможные.

Помимо физономического сходства достигал декоративной эффектности, уделял большое внимание позе, жесту и осанке, что требует свободного владения перспективными ракурсами. У него в отличие от Рокотова всегда прочитывается материальный объем и глубина пространства и живопись у него очень осязательная.

Помимо физономического сходства достигал декоративной эффектности, уделял большое внимание позе, жесту и осанке, что требует свободного владения перспективными ракурсами. У него в отличие от Рокотова всегда прочитывается материальный объем и глубина пространства и живопись у него очень осязательная.

Портрет Прокофия Акифьевича Демидова. 1770-е годы. Здесь видно, что Левицкий в отличие от Рокотова способен вдохновляться блестящей чувственно эффектной оболочкой жизни, внешними ее церемониальными аспектами, которые составляли существенную сторону жизни 18-ого века. В парадном портрете главное не раскрытие внутреннего мира, а умение казаться необременительно естественным. Левицкий достигает этого блестяще. Портрет Демидова входит в серию парадных портретов опекунов московского воспитательного дома. Демидов тоже чудак, сын богатейшего горнозаводчика, учился за границей, получил образование в Гамбурге, никогда не служил, при этом имел чин действительного статского советника, полученный исключительно за его широчайшую благотворительность, а именно в 1770-е годы он основал московское коммерческое училищей. Известен был много тысячными пожертвования на московский университет и огромными вкладами в строительство воспитательного дома. При этом он был жуткий чудак. Увлекался ботаникой, имел огромную оранжерею, где лично выращивал редкие орхидеи и тюльпаны. И этот аспект его интересов подчеркнут в его портрете. Он опирается на лейку, там ботанический атлас, луковицы тюльпанов и в горшках растут цветы на фоне колонн и драпировок. Опять демонстративный жест, которым он одновременно указывает на цветы и на воспитательный дом. Здесь ему 63 года и в этом портрете совмещены приметы трех типологических разновидностей портретов 18 века: во-первых, это портрет парадный. Во-вторых, это домашний портрет в халате. В третьих портрет в роли. Как сцена из хорошо поставленного спектакля. Тонкая ирония в насмешливо скептическом выражении лица героя портрета и впечатление, что художник и герой перемигиваются.

Столь же причудливую смесь искусственного и естественного демонстрирует портрет для смольного института благородных девиц. Этот самый институт был одним из главных PR-проектов Екатерины-2. Никаких женских учебных заведений в России не было и Екатерина-2 в 1764 г основывает смольный институт для благородных девиц возле смольного монастыря. Туда принимают либо дочерей благородных фамилий, а иногда отбирали. Туда могли попасть девушки-дворянки из простых семей при условии, если их родители отличились на службе.

Серия была создана в 1770-е годы по приказанию императрицы на кануне первого выпуска смолян. Позировали воспитанницы, особо отличившиеся в науках и искусствах. Всего семь портретов. Два двойных, остальные одинарные. Трое изображены танцующими: Нелидова, Левшина и Борщова. Одна музицырует. Молчанова демонстрирует химические опыты. Хрущева и Хаванская разыгрывают сцену из спектакля. Две изображены просто так.

Эти портреты по всей видимости представляли из себя декоративную серию. Скорее всего были предназначены для музыкальной гостинной большого дворца в Петергофе и составляли ансамбль и должны были быть развешены в определенном порядке, который отчасти здесь воспроизведен.

Портреты смольнянок объединены общей идеей доброго воспитания, что характерно для философии просвещения. Самый знаменитый из них:

Екатерина Ивановна Нелидова. Она изображена танцующей менуэт на фоне театральной декорации. Здесь ей лет 15-17. Она была маленького роста, изящная, умная, веселого нрава, но лицом не очень. Она учась в смольном институте прославилась в роли служанки Сербины в опере «Служанка-госпожа». По выходу из института она была определена фрейлиной Павлу-1 и стала его фавориткой. Она имела большое влияние на императора Павла-1. Потом он отдалил ее от двора, а потом был убит.

Екатерина Ивановна Нелидова. Она изображена танцующей менуэт на фоне театральной декорации. Здесь ей лет 15-17. Она была маленького роста, изящная, умная, веселого нрава, но лицом не очень. Она учась в смольном институте прославилась в роли служанки Сербины в опере «Служанка-госпожа». По выходу из института она была определена фрейлиной Павлу-1 и стала его фавориткой. Она имела большое влияние на императора Павла-1. Потом он отдалил ее от двора, а потом был убит.

В отличие от Рокотова все детали выписаны с предельным иллюзионизмом, атласные платься, кисельные фартучки и шарфики можно потрогать рукой.

Двойной портрет Екатерины Николаевны Хрущевой и Екатерины Николаевны Хаванской. 1770-е годы. Они изображены в пьессе в пасторальном дивертисменте из комической оперы «Капризы любви илюминетта при дворе». Одна играет скромницу-пастушку, а другая играет мужскую роль ловеласа.

Остальные менее известны и менее интересны.

«портрет Натальи Борщовой».

«портрет Натальи Борщовой».

Одна из двух старших воспитанниц демонстрирует химические опыты.

Глафира Алымова с арфой.

Глафира Алымова с арфой.

Левшина. Изображена танцующей (в театральной роли).

Аксессуары фона — колонны, пышные драпировки, природные мотивы, которые создают некую возвышенную обстановку. Демонстрация плодов доброго воспитания. Театрализованные портреты в роли.

Левицкий прекрасно владеет и искусством откровенно алегорического парадного портрета. Таково его большое полотно и главная его программная работа - «Екатерина-2 — законодательница в храме богини правосудия». 1780-е годы.

Тут есть определенная программа, разаработанная в кружке поэтов, писателей и художников. Потом уже по написанию портрета Державин написал в своем стихотворении об этом портрете так:

Виденье я узрел чудесно:

Сошла со облаков жена, -

Сошла - и жрицей очутилась

Или богиней предо мной.

Одежда белая струилась

На ней серебряной волной;

...

Простертой на алтарь рукою

На жертвенном она жару

Сжигая маки благовонны,

Служила вышню божеству.

Здесь она в виде богини Фемиды. Антураж соответствующий — колонны, занавесы, облака. Перед статуей Фемиды — алтарь. На алтаре Екатерина-2 сжигает цветы мака, символизирующие сон и покой. Она приносит в жертву сон и покой во имя блага своих подданных. У ее ног книги закона, которые охраняет орел с оливковой ветвью. Там еще барельеф афинского мудреца Солона, который считался знаменитым законодателем. На дальнем плане море и корабль. Корабль олицетворяет торговлю.

Все детали аллегорические. Все вместе — воплощение идеального государства и государыни. Отвлеченная идея воплощена с великолепным живописным размахом. Сияющая золотистая фигура импреатрицы, царящая среди алых и пурпурных тканей создает мощный звучный праздничный цветовой аккорд, как нельзя лучше отвечающий идее торжества, прославления, триумфа. Опять живопись у него тактильная. Все детали выписаны совершенно осязательно.

Помимо больших парадных портретов Левицкий писал камерные портреты и создал целую галерею своих современников. Наиболее интересные и привлекательные у него образы людей, близких ему по духу.

Помимо больших парадных портретов Левицкий писал камерные портреты и создал целую галерею своих современников. Наиболее интересные и привлекательные у него образы людей, близких ему по духу.

«портрет Марьи Алексеевны Диковой». Она была невестой архитектора Николая Львова, друга художника, входившего в некий интеллектуальный кружок. 1770-е годы. Портрет камерный погрудный. Это просто антипод Струйской. Здесь фигура дана в энергичном повороте, что подчеркивает динамичную подвижную натуру этой жизнерадостной полнокровной девушки. Все формы объемные, пластичные, упругие. Нейтральный фон не представляет неких эманаций, как это было у Рокотова. Виртуозно написана фактура материалов. Цветовое решение строится на тончайшей гармонии. Зеленый с розовым.

«портрет Марьи Алексеевны Диковой». Она была невестой архитектора Николая Львова, друга художника, входившего в некий интеллектуальный кружок. 1770-е годы. Портрет камерный погрудный. Это просто антипод Струйской. Здесь фигура дана в энергичном повороте, что подчеркивает динамичную подвижную натуру этой жизнерадостной полнокровной девушки. Все формы объемные, пластичные, упругие. Нейтральный фон не представляет неких эманаций, как это было у Рокотова. Виртуозно написана фактура материалов. Цветовое решение строится на тончайшей гармонии. Зеленый с розовым.

Совсем по-другому он написал ее тремя годами позже.

вот ее же портрет, где она уже замужняя дама.

вот ее же портрет, где она уже замужняя дама.

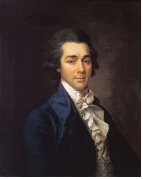

портрет архитектора Львова.

Более поздние портреты Левицкого более светские репрезентативные и живопись его становится более эмалево-фарфорово гладкой.

Более поздние портреты Левицкого более светские репрезентативные и живопись его становится более эмалево-фарфорово гладкой.

портрет одной из придворных дам. Это Урсула Мнишек, жена коронного маршала, известная красавица. Овальный большой формат. Фарфорово-эмалевая живопись. О духовной глубине здесь говорить нельзя, но тем не менее одна из блестящих работ Левицкого. Мастерски вписана в овал ее полуфигура, с иллюзорной достоверностью передана фактура. Сплавленный мазок придает эмалевую гладкость. Холодный голубой и золотисто-жемчужный колорит. Блистательная красавица. Мастерский портрет без особой глубины.

2015-09-06

2015-09-06 1254

1254