где г - приведенный радиус скважины, который определяется расчетным путем по данным гидродинамических исследований

В.И. Кудипов. Основы пефтегазопромысяового дела

а VII. Осно

я нефти водой и газом

Как уже отмечалось, на жидкость, газ и воду в пласте действует пластовое давление.

Пластовое давление - это давление, замеренное в остановленной (закрытой) скважине. Уровень жидкости в скважине, установившийся при этом, называется статическим уровнем. Расстояние до уровня в скважине измеряется от устья, а высота столба жидкости - от забоя до статического уровня.

Hcx=H-h, (34)

где На - статический уровень в скважине, м; Н - глубина скважины, м; h - расстояние от устья до уровня в скважине, м.

В случае когда пластовое давление превышает давление столба жидкости в заполненной скважине, при открытом устье жидкость будет переливаться из скважины.

В работающей скважине давление на забое (забойное давление) устанавливается ниже пластового, и в затрубпом пространстве скважины устанавливается другой уровень жидкости, который называется динамическим уровнем. Динамический уровень всегда меньше статического.

Объем нефти, поступающей к забою скважины, зависит от коллскторских свойств пласта, вязкости нефти и перепада давления, то есть разницы между пластовым и забойным давлением. Наибольшая зависимость наблюдается между дебитом (количеством) поступающей жидкости к забою скважины и перепадом давления.

Уравнение притока нефти (жидкости) к скважине при этом записывается как

Q = K(Pnn-PJ) = KAP, (35)

где Q -дебит нефти (жидкости), т/сут; К- коэффициент продуктивности, равный приросту дебита скважины в сутки на единицу снижения забойного давления при постоянном пластовом давлении (Prn = const); Рпп - пластовое давление, МПа; />, - забойное давление, МПа.

Когда известны коэффициент продуктивности и пластовое давление, определяется дебит скважины при определенном снижении забойного давления.

Практически коэффициент продуктивности определяют по данным исследовательских работ в скважине. На определен-

пом режиме работы скважины замеряют дебит нефти (жидкости) и одновременно замеряется забойное давление. После этого меняют режим работы скважины и вновь замеряют дебит и забойное давление. По результатам определяется зависимость дебита скважины от чабойного давления. Зная дебиты жидкости и соответствующие им перепады давления (депрессии), строят кривую зависимости притока жидкости от перепада давлений, которая называется индикаторной линией. Строят график, на котором по вертикальной оси откладывают значения перепадов давлений, а по горизонтальной оси откладывают значения дсби-тов жидкости. На графике каждому значению перепада давления соответствует определенный дебит жидкости.

Индикаторные линии мо- Дебит О

|

гут быть прямыми и выпуклы-ми и вогнутыми относительно ^ оси дебитов (кривые рис. 27). Выпуклые индикаторные кривые бывают, когда вместе с нефтью извлекается газ или при больших перепадах давления.

Теоретически, при соблюдении закона Дарси, максимальная производительность скважины может быть при Рпс 27 Инднкаторные лннии Ямй=0, и эту производитель- (зависимости дсбита жидкости ность называют потенциальным от перепада давления) дебитом:

Но практически потенциального дебита получить невозможно, так как в скважине сохраняется какой-то столб жидкости. При исследовании скважин дебиты нефти замеряют на поверхности в ГЗУ (групповые замерные установки) за соответствующую единицу времени, пересчитываемую на дебит жидкости скважины в м3 или тоннах в сутки. Дебиты газа замеряются газовыми счетчиками-расходомерами. Пластовые давления замеряются с помощью глубинных манометров, спускаемых в скважины на стальной проволоке.

Глава VIII

Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Поисково-разведочные работы проводятся с целью выявления, открытия, определения запасов нефти и газа и подготовки нефтяного или газового месторождения к разработке.

Поисково-разведочные работы состоят из нескольких этапов: полевых, геологических, геофизических, геохимических и буровых работ.

Па первом этапе работ, называемом общей геологической съемкой, составляется геологическая карта местности. Для этого i еологическая партия (бригада) выезжает в определенный для поиска район, очищает поверхность земли для обнажения коренных пород. В ходе работ изучаются пласты горных пород, выходящие на поверхность, их состав и углы наклона.

Для изучения горных пород роются шурфы глубиной 2,5-3 метра.

Общая геологическая съемка дает некоторое представление о геологическом строении современных отложений в данной местности. На этом этапе характер горных отложений, покрытых современными наносами, пока остается неизученным.

Следующий этап называется детальной структурно-геологической съемкой. С целью изучения геологического строения данной площади бурятся специальные картировочные и структурные скважины.

Глубина картировочных скважин от 30 до 500 метров, по которым изучаются толщины, характер залегания, формы залегания более глубоко залегающих пород. После проведения вышеизложенных двух этапов геолого-поисковых работ выполняются камеральные работы: обработка и более детальное изучение материалов, собранных в эти периоды.

Глава VIII. Поиски it разведка нефтяных и газовых месторождений 135

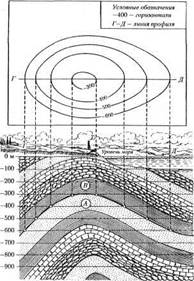

По результатам общей геологической съемки, картировоч-ного бурения скважин, обработки материалов строят геологическую карту. На этой карте принятыми условными обозначениями показывается распространение горных пород различного возраста. Для детального изучения характера залегания и структурной формы горных пород дополнительно строят структурную карту. С этой целью бурятся специальные структурные скважины (структурная карта, рис. 28). На структурной карте показывается поверхность конкретного пласта и его форма изгиба. На следующем этапе поисково-разведочных работ проводят комплекс геофизических и геохимических методов.

К геофизическим методам относятся сейсморазведка, электроразведка и магниторазведка.

Метод сейсморазведки заключается в использовании закономерностей распространения в земной коре упругих волн. Упругие волны могут быть созданы с помощью взрыва специальных зарядов в скважинах глубиной 20-30 метров с помощью вибраторов и т.д. Скорость распространения упругих волн зависит от плотности горных, пород. Чем плотнее порода, тем быстрее проходят через нее упругие волны. Сейсмические волны распространяются по поверхности земли и п ее недрах. Часть энергии волн (после создания в скважине упругих воли взрывом или другим образом) доходит до поверхности плотных пород, отражается от нее и возвращается к поверхности земли, а часть волн продолжает движение вниз до новой поверхности раздела пород.

Отраженные волны улавливаются специальными приборами - сейсмоприемниками. По времени прохождения и прихода отраженной волны к сеисмоприемнику определяют глубину залегания пород, отразивших волны, а также угол их наклона.

Метод электрической разведки основан на способности горных пород пропускать электрический ток. Некоторые горные породы хорошо пропускают электрический ток, а другие обладают меньшей или практически не пропускают электрический ток. Па-пример, известняки, песчаники, граниты, насыщенные минерализованной водой, хорошо пропускают электрический ток, а глины, песчаники, насыщенные нефтью, практически не пропускают

I).И. Кулшюв. Основы чефт

а VIII. Поиски и рачведка гюфтяг

|

Рис. 28. Структурная карта

электрический ток. Породы, которые имеют плохую электропроводность, обладают высоким сопротивлением. Зная сопротивление разных горных пород, по характеру распределения электрического ноля определяют последовательность их залегания.

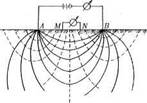

Электроразведка проводится следующим образом. Через металлические стержни (электроды) в земную поверхность подается электрический ток. С помощью других электродов, которые располагаются между стержнями-электродами, с помощью специальной аппаратуры исследуется созданное электрическое поле (рис. 29), и по результатам исследования определяют сопротивление пород и условия их залегания. В процессе электрометрии скважин проводится измерение и одновременно автоматическая запись кажущихся сопротивлений и естественных разностей потенциалов. Сравнивая показатели, полученные при исследовании, определяется глубина залегания и толщина породы, насыщенной нефтью, с большими значениями кажущегося сопротивления и естественной разности потенциалов.

Рис. 29. Искусственно созданное электрическое поле при электроразведке

Высокое электрическое сопротивление является косвенным признаком наличия в этой породе нефти или газа.

В.И. Кудигтв. Ocuot

д 1 о пром ы

ia VIII. Попе

исфт*

С помощью геофизических методов выявляются структуры, в которых могут образовываться лонушки нефти и газа.

В то же время не во всех выявленных структурах может быть наличие нефти и газа. Выявить благоприятные структуры, которые наиболее перспективны на содержание в них нефти и газа, без бурения глубоких разведочных скважин позволяют гидродинамические методы исследования горных пород. К ним относят газопуто лтоминисцентно-битумологическую, радиоактивную съемки и гидрохимический метод.

Сущность газовой съемки заключается в определении наличия углеводородных газов ч пробах горных пород и грунтовых вод, отобранных с глубины от 2 до 50 метров. Каждая нефтяная и газовая залежь выделяет углеводородные газы, которые проникают по порам и трещинам в любых породах. С помощью высокочувствительных газоанализаторов определяется содержание углеводородных газов в пробах пород, отобранных в скважинах и в воздухе на исследуемом участке. Над нефтяной или газовой залежью приборы показывают наличие углеводородов.

Применяется также люминисцентпо-битуминологический метод, который основан на том, что над нефтяными залежами увеличено содержание битумов в породе, и на явлении так называемого свечения битумов в ультрафиолетовом свете. По специфическому характеру свечения отобранной пробы породы делают заключение о наличии нефти в залежи.

В основу бактериологической съемки положен метод поиска бактерий, содержащихся в углеводородах. При этом методе делают анализ, позволяющий на изучаемом участке площади обнаружить места скопления этих бактерий. По результатам бактериологического анализа почв состапляется карта предполагаемых залежей нефти и газа. Результаты газовой и бактериологической съемок дополняют друг друга, они позволяют с большей степенью уверенности определять наличие нефти и газа тга исследуемой площади и с большей уверенностью проводить бурение глубоких разведочных скважин. Таким образом, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений ведутся путем комплексного исследования недр геолого-структурпым кароти-

ронанием, геофизическими, геохимическими и гидрохимическими методами.

Поисково-разведочные работы проводятся в два этапа: поисковый и разведочный. При поисковом этапе работы ведутся в трех направлениях: геологогеофизические работы, подготовка к проведению глубокого разведочного (поискового) бурения и поиска (открытия) месторождений нефти и газа.

Геолого-гсотрафическими работами выявляются возможные скопления нефти и газа, делается прогнозная оценка по запасам нефти и газа и устанавливаются наиболее перспективные участки для ведения дальнейших поисковых работ. Вслед за этим ведется более детальное изучение горных пород, где предполагается наличие нефти и газа геологическими и геофизическими методами. При этом в основном применяется сейсморазведка, которая позволяет изучать строение недр на больших глубинах. И последняя стадия, когда проводится бурение разведочных (поисковых) скважин с целью выявления нефти и газа, т.е. открытие нефтяного или газового месторождения. На первых глубоких разведочных (поисковых) скважинах при бурении тщательно изучается весь разрез осадочных пород с помощью сплошного отбора керна (горной породы) по всему стволу скважины. Бурение ведется до проектного горизонта. После окончания бурения разведочной, глубокой скважины в ней проводят геофизический каротаж, а затем поиптервально сверху вниз перфорируют каждый возможный нефтяной или газовый пласт. После перфорации верхнего этажа нефти или газоносности скважину осваивают, пускают в пробную эксплуатацию в земляной котлован или металлическую емкость. Из скважины отбирают нефть и газ и производят ее глубокий анализ. Определяют также возможный дебит нефти и газа, газовый фактор и проводят другие исследования. После этого делается предварительная оценка запасов и добывных возможностей данного пласта.

Затем этот пласт изолируют с помощью установки цементного моста в интервале проведенной перфорации, ствол скважины испытывают на герметичность и перфорируют следующий (если он, конечно, есть) пласт. И так поочередно проводят отбор

140 В,И. Кулмпов. Основы пефтегазопромыспового дела

нефти и газа из каждого имеющегося в разрезе пласта. После испытания всех имеющихся в разрезе скважины продуктивных пластов лаются рекомендации по дальнейшему ведению разведочных работ.

Разведочный этап проводится с целью подготовки месторождения к планомерной разработке. В процессе проведения разведочных работ бурятся скважины по контуру нефтеносности (первоначально берется контур нефтеносности по данным геологопоисковых работ), оконтуриваются залежи (уточняются), уточняются толщины продуктивных пластов и их коллекторские свойства и т.д.

После завершения бурения разведочных (поисковых) глубоких скважин производят подсчет промышленных запасов нефти и таза. Эти запасы утверждаются в ГКЗ России (Государственный комитет по запасам) и передаются в промышленную разработку. Недра и содержащиеся в них природные ресурсы (в данном случае нефть и газ) принадлежат народу в лице государства, которое затем на конкурсной основе передает их в разработку. Последние годы на этапе поисковых работ на нефть и газ стали широко применять съемки из космоса, которые называют аэрогеологической съемкой.

При аэрогеологических исследованиях пользуются визуальным наблюдением космонавтов, применяются также телевизионные, спектрометрические, радарные и другие виды съемок.

Космические исследования не открывают нефтяные или газовые месторождения, а позволяют находить геологические структуры, где возможны скопления нефти и газа и на которых в последующем проводят комплексные исследования с выдачей заключения о наличии нефти и газа на данной структуре. Несмотря па наличие множества методов поископо-разведочных работ на нефть и газ до последнего времени проблема повышения эффективности поисковых работ на нефть и газ продолжает оставаться одной из актуальных.

По статистике в среднем по всем нефтяным регионам мира успешность открытия нефтяных и газовых месторождений существующими методами составляет 0,3, т.е. только на каждой третьей структуре, рекомендованной к глубокому разведочному

| Глаза VIII. Пси |

| пефт |

-орожлешш 141

бурению, подтверждается наличие промышленных запасов нефти и газа.

Значимость каждого открытого месторождения оценивается запасами нефти и газа, содержащимися на этом месторождении.

Запасы нефти по степени их изученности и подготовленности к разработке делятся на четыре категории: А, В, Ci и Са- Запасы А, В и С| - это разведанные запасы, а С2 - предварительно оцененные.

К запасам категории А относятся запасы нефти всей залежи или ее части, разбуренной в соответствии с проектом разработки. Степень изученности их по данным разведочного и эксплуатационного бурения даст полную характеристику залежи -тип и форму залежи, размеры, эффективную нефте- (газо-) насыщенную толщину, тип коллектора, состав и свойства нефти, режим работы залежи, пластовое давление, дебиты скважин и т.д.

К категории запасов В относятся запасы залежи или ее части, разбуренной в соответствии с технологической схемой разработки или проектом опытно-промышленной эксплуатации. Степень изученности ее по данным разведочного и эксплуатационного бурения обеспечивает характеристику типа, формы и размеров залежи, эффективной нефтенасыщенной толщины, тина коллектора и изменения его свойств, а также основных особенностей залежи, достаточных для составления технологической схемы разработки месторождения.

К категории запасов Сх относятся запасы залежи или ее части, законченной разведкой, нефтегазоносность которой установлена получением промышленных притоков нефти и газа и положительными данными керна и ГИС в неопробпрованпых

По данным разведочного и эксплуатационного бурения изученность этой категории запасов позволяет иметь высокую ха-ракгерметику типа, формы и размеров залежи, условия залегания продуктивных коллекторов, их состав, нефтенасыщенность и основные свойства залежи нефти и газа, необходимые для составления технологической схемы разработки.

НИ. Кул.

*. Осно

■у дела

К категории запасов Сг относят запасы залежи или некоторой ее части, которые гшявлены в промежуточных и иыите залегающих пройденных бурением, но не опробованных продуктивных пластов на разведанном или разрабатываемом месторождении по результатам бурения, керна и ГИС. В этом случае режим залежей, коэффициенты вытеснения, продуктивность скважин, пластовое давление и температура, гидро- и пьезопровод-ность принимаются по аналогии с выявленными залежами в тех же пластах соседних месторождений.

Вес запасы нефти в пласте подразделяются на следующие:

1. Разведанные - количество нефти, битума, таза и газокон

денсата, установленное в залежи в процессе бурения разве

дочных и добывающих скважин и подсчитанное по катего

риям запасов A+B+Ci;

2. Балансовые геологические - общее количество полезных

ископаемых в залежи;

3. балансовые извлекаемые — запасы, которые могут быть из

влечены из залежи с применением современных технологий

и технических средств, с соблюдением требований по охра

не недр и окружающей среды;

4. Прогнозируемые - запасы нефти тех месторождений и за

лежей, на которых прогнозируется применение новых мето

дов и технологий повышения нефтеизвлечепия {тепловые

и т.д.);

5. Активные - запасы нефти, введенные в разработку н гото-

пящисся к вводу в разработку;

6. Текущие - запасы нефти любых категорий и групп, подсчи

танные на определенную дату, за вычетом добытой нефти

и газа;

7. Забалансовые - запасы нефти, разработка которых в на

стоящее время экономически не целесообразна или техни

чески и технологически не возможна, но которые со време

нем могут быть переведены в категорию балансовых;

8. Остаточные — балансовые запасы, оставшиеся в недрах по

сле завершения разработки месторождения данным мето-

Глава IX Бурение нефтяных и газовых скважин

В этой главе даются необходимые знания о сооружении одного из главных в добыче нефти и газа объекта - о скважине.

Первоначально в нашей стране использовали бурение для строительства соляных скважин.

Информация о бурении скважин для поисков нефти относится к 30-м годам XIX века на Тамани. По предложению горного инженера П.И. Носкобойникова в 1848 году на Биби-Эйбате была пробурена скважина с помощью бура, из которой получена нефть. Это была первая нефтяная скважина в мире, построенная с помощью бурения с использованием способа непрерывной очистки скважины от пробуренной породы промывкой жидкостью. Способ очистки скважины от пробуренной породы промывкой жидкостью был предложен в 1846 году французским инженером Фовель. Он предложил в процессе бурения скважины с поверхности насосами прокачивать воду, которая при постоянной циркуляции в скважине будет выносить из нее на поверхность мелкие частицы пробуренной породы.

В конце 1880-х годов в США впервые было испытано вращательное бурение при бурении скважины на нефть с применением непрерывной промывки ствола скважины глинистым раствором для выноса на поверхность пробуренной породы. В России вращательное бурение скважин с промывкой было применено впервые в 1902 году.

Вначале при вращательном бурении вращение долота вместе со всей колонной труб осуществлялось на поверхности. Но при больших глубинах скважин, когда вес колонны труб становился очень большим, такое бурение было очень трудным.

144 ПИ. Кудшгоп. Основы иефтегаюпромыслоаого дела

В 1922 году советским инженером М.А. Капелюшниковым был изобретен турбобур, который представлял из себя одноступенчатую гидравлическую турбину с редуктором. Турбина приводилась во вращение промывочной жидкостью и вращала долото, а жидкость вымывала пробуренную породу. В 1939 толу российский ученый П.П. Шумилов усовершенствовал одноступенчатый турбобур в мпогосту!reичатый. В 1899 году п России был запатентован 'электробур. Этот электробур вначале представлял из себя электродвигатель, соединяющийся с долотом, и подвешивался па канате. В 1938 году советскими инженерами А.П. Островским и II.В. Александровым был создан современный электробур.

Скважины бурятся вертикальные, наклонные, горизонтальные.

Широкое применение получил метод наклонпопаправлен-ного кустового бурения, когда с одной площадки бурится наклонным способом 15 и более скважин. Этот метод успешно применяется в условиях заболоченных мест, при бурении скважин с морских буровых платформ, для сохранения плодородных пахотных земель и т.д.

1. Понятие о скважине

Скважина - это горная выработка (вертикальная или наклонная) круглого сечения, глубиной от нескольких метров до нескольких километров, различного диаметра, сооружаемая в толще земной коры. Верхняя часть скважины называется уешь-ем, нижняя часть скважины называется забоем, а боковая поверхность называется стволом скважины. Расстояние от устья скважины до забоя по оси ствола скважины называется длиной скважины. Проекция длины на вертикальную ось называется глубиной скважины.

Скважины бывают нефтяные, газовые, газоконденсатные, нагнетательные, наблюдательные, оценочные и т.д. Конструкция скважин должна отвечать следующим требованиям:

| Гл |

1. Обеспечивать механическую устойчивость стенок ствола

скважины и надежное разобщение всех (нефть, газ, вода)

пластов друг от друга, свободный доступ к забою скважин

спускаемого оборудования, недопущения обрушения гор

ных пород в стволе скважины.

2. Эффективную и надежную связь забоя скважины с продук

тивным (нефтяным или тазовым) пластом.

3. Возможность герметизации устья скважины и обеспечение

направления извлекаемой продукции в систему сбора, под

готовки и транспорта нефти и газа или нагнетания в пласт

агента воздействия.

4. Возможность проведения в скважинах исследовательских

работ, а также различных геолого-технических и ремонтно-

профилактических работ.

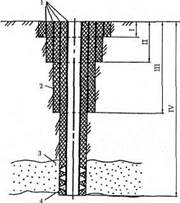

Устойчивость стенок ствола скважин и разобщение пластов друг от друга достигается за счет бурения и спуска в скважину нескольких труб, называемых обсадными. Вначале скважина бурится на глубину 50-100 метров, в нее спускается стальная труба d = 500 мм и более - направление. Пространство между наружной стенкой трубы и стенкой скважины (породы) заполняется специальным тэмпонажным цементным раствором под давлением с целью недопущения обвала верхних пород и перетоков между верхними пластами. Затем скважина бурится меньшим диаметром долота на глубину 500-600 м, в нее спускается труба диаметром 249-273 мм и цементируется, как и направление, до устья. Эта колонна труб называется кондуктором и предназначена для предотвращения размыва верхних пластов, а также для создания капала для бурового глинистого раствора. После этот о скважина бурится до проектного забоя. В нее спускается 146-168 мм эксплуатационная колонна (стальная труба), а пространство между трубой и породой под давлением заполняется цементным раствором до устья. Объем цементного раствора и давление его закачки определяются расчетом. После затвердения цементного раствора (обычно 48 часов) в межтрубном пространстве между наружной стенкой трубы и породой образуется цементный камень, который разобщает пласты между собой.

Fi

П.И. Кудипоо. Основы нефтегазащюм.

о деле

Глапа IX. Бурение нефтяных и гаэовых скважш

Это очень важно, особенно для недопущения перетоков жидкостей и газов между пластами и, особенно, для сохранения питьевых источников водоснабжения. В зависимости от характеристики залежи, ее пластового давления, геологического разреза и др. конструкция скважин может быть одноколонной или многоколонной (двух или трех). Последняя колонна называется эксплуатационной.

Рис. 30. Конструкция скважины: 1 - обсадные трубы; 2 - щ камень; 3 - пласт; 4 - перфорация в обсадной трубе и цементном i направление; И - кондуктор; Ш - промежуточная колонна; IV - э ционная колонна

После завершения бурения, спуска эксплуатационной колонны, ее цементации в скважине в интервале нефтяного или газового пласта делаются сквозные отверстия через стальную трубу и цементный камень с помощью специальных перфораторов. После этого скважина осваивается и вводится в эксплуатацию.

Скважина может быть с закрытым или открытым забоем. Открытый забои может быть, когда продуктивный пласт сложен из плотных пород - карбонатных, известковых или плотных песчаников. При открытом забое скважина бурится до кровли продуктивного пласта, спускается эксплуатационная колонна и цементируется. Затем долотом меньшего диаметра через эксплуатационную колонну вскрывают (добуривают) продуктивный пласт. При этом не требуется перфорация, т.к. продуктивный пласт не перекрывается металлической трубой.

Если продуктивный пласт состоит из неустойчивых и сла-боцементированных песчаников или известняков, то забой скважины оборудуется закрытым. При этом скважина бурится до проектной глубины (несколько ниже на 15-20 м продуктивного пласта создается так называемый «зумф»), в нее спускается эксплуатационная колонна, которая цементируется, а затем делается перфорация продуктивных участков пласта для сообщения пласта с забоем скважины.

Если пласт представлен слабосцементироваипыми песчаниками или алевролитами, то продуктивный пласт можно вскрывать при открытом забое с последующим спуском фильтра-хвостовика. Фильтр представляется в виде отверстии в эксплуатационной колонне в интервале продуктивного пласта.

В зависимости от назначения скважины бывают: опорные, параметрические, поисковые, разведочные, эксплуатационные, нагнетательные, контрольные (наблюдательные) и оценочные.

Опорные скважины бурятся для изучения состава и возраста горных пород в земной коре в крупных регионах, где ранее не проводилось бурение, для оценки нефтегазоносное™. Бурятся эти скцажины со сплошным отбором керна (пород).

Параметрические скважины бурятся с целью изучения глубинного строения горных пород в районах, где предполагается

148 U.И. Куликов. Основы пефтегазопромыслового дела

наличие условий для образования нефтяных или газовых месторождений. Параметрические скважины бурятся в пределах локальных структур. При бурении параметрических скважин керн отбирается в размерах, обеспечивающих установление или уточнение характеристик вскрываемых отложений, а в интервалах возможного скопления нефти и газа производится сплошной отбор керна. Количество и места отбора керпа указываются в технологическом проекте на бурение скважины.

Поисковые скважины бурятся по результатам данных, полученных при бурении параметрической скважины, и ранее проведенных геофизических исследований. Поисковые скважины бурятся с целмо открытия нефтяных или газовых месторождений. В поисковых скважинах проводят комплексные геофизические и геохимические исследования с целью детального изучения разреза нефтегазоносное™.

В скважинах отбирается поинтервально керп (место отбора указывается в технологическом проекте на бурение скважин) и сплошной отбор керна в интервале нефтегазопосности. По данным, полученным в результате бурения и исследования в поисковой скважине, определяются запасы категорий С\ (запасы, установленные в отдельных скважинах) и Сг (предполагаемые запасы).

Разведочные скважины бурят после того, как получены положительные результаты в поисковой скважине, т.е. после открытия нефтяного или тазового месторождения. Разведочными скважинами уточняется контур нефтеносности, дается оценка промышленных запасов нефти и газа. В результате бурения разведочных скважин должны быть изучены:

1. Литолого-стратиграфический разрез, положение нефтя

ных и газовых пластов.

2. Контуры нефтегазоносности, формы и размеры залежи

а также положения нефтегазовых и водонефтяпых кон

тактов.

3. Литолого-минералогический и гранулометрический со

ставы, пористость, проницаемость, трещиноватость, неф-

| Бур. |

тегазонасышенпость, а также толщина (общая, нефтега-зонасышенная) продуктивного пласта.

4. Суточные дебиты нефти и газа, газовый фактор, допускаемые депрессии на пласт, режим работы залежей.

Вышеперечисленные данные являются основными исходными данными для составления технологической схемы разработки нефтяного или газового месторождения.

В промессе бурения по всех вышеизложенных категориях скважин отбираются пробы горных пород, называемые керном. По керну определяется пористость, проницаемость, нефте- и газонасыщенность и т.д.

После окоптуривания нефтегазовой залежи, подсчета и утверждения в ГКЗ РФ (Государственный комитет по запасам РФ) запасов нефти и газа, составления технологической схемы разработки месторождения приступают к эксплуатационному бурению скважин. Эксплуатационные скважины бурятся по сетке в соответствии с утвержденной технологической схемой.

В технологической схеме разработки месторождения утверждаются также специальные нагнетательные скважины, которые служат для нагнетания в пласт агента воздействия для поддержания пластового давления в залежи. Нагнетательные скважины могут иметь специальную, отличную от эксплуатационных скважин, конструкцию. Например, для нагнетания острого пара в скважины.

Контрольные скважины служат для постоянного контроля за состоянием разработки месторождения. В них постоянно замеряют пластовое давление, то есть следят за изменением пластового давления в залежи, контролируют положение водонефтяного и газонефтяного контуров, осуществляют контроль за температурой в пласте при тепловых методах и т.д.

В процессе разработки месторождения иногда появляется необходимость бурения так называемых оценочных скважин. Оценочные скважины бурят с целью определения выработки пласта, наличия остаточных невыработанных участков в залежах нефти и газа и т.д.

В.И.Куджгов.Огм

нефт

юпрамыслового дела

а IX. Буреш

■ сфтяпых

2. Способы бурения нефтяных и газовых скважин

Существует несколько способов бурения, но промышленное применение нашло механическое бурение. Механическое бурение подразделяется на ударное и вращательное.

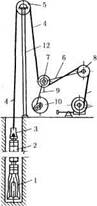

При ударном бурении

При ударном бурении

(рис. 31) буровой инструмент

состоит из долота I, ударной

штапгн 2, канатного замка 3. На

бурящейся скважине устанав

ливается мачта 12, которая име

ет в верхней части блок 5, от

тяжной ролик балансира 6,

вспомогательный ролик 8 и ба

рабан бурового станка II. Ка

нат навивается на барабан 11

бурового станка. Буровой инст-

11 румепт подвешивается на кана

те 4, который перекидывается

через блок. 5 мачты 12. При

вращении шестерен 10 шатун 9,

совершая возврат! ю-поступа

тельное движение, приподни

мает и опускает балансирную

раму 6. При опускании рамы

оттяжкой ролик 7 натягивает

канат и поднимает буровой ин

струмент над забоем скважины.

При подъеме рамы канат опус

кается, долото падает на забой

Рис. 31. Схема ударио-канатно- и разрушает породу. Цилинд-

го бурения ричность скважины обеспечи-

вается за счет поворота долота

при его подъеме над забоем, за счет раскручивания во время подъема и скручивания во время удара долота о породу. Для очистки забоя от разрушенной породы (шлама) поднимают буровой

инструмент из скважины и спускают в нее желонку (удлиненный цилиндр типа ведра с клапаном d дне). При погружении желонки в смесь, состоящую из разрушенной породы и жидкости, клапан в желонке открывается и желонка заполняется этой смесью, затем желонка поднимается. При подъеме желонки клапан в дне закрывается и смесь поднимается на поверхность. Желонка спускается в скважину столько раз, пока забой не очистится полностью от разбуренной породы. После очистки забоя от шлама в скважину вновь спускается буровой инструмент, и бурение скважины продолжается. В целях недопущения обрушения стенок скважины во время бурения в нее опускают обсадную колонну, состоящую из металлических обсадных труб, соединяющихся между собой с помощью резьбы или сварки. В процессе углубления скважины обсадную трубу наращивают и спускают, так продолжается процесс бурения до тех пор, пока обсадную колонну становится невозможно опускать. В этом случае скважину углубляют долотом меньшего диаметра, спускаемого через 1-ю обсадную колонну. И может наступить момент, когда 2-я или 3-я обсадная колонна не опускается, тогда спускается очередная, меньшего диаметра и т.д., пока ие будет достигнута проектная глубина скважины. Ударный способ бурения применяется на небольшие глубины при бурении водяных скважин, в угольной и горнорудной промышленности и т.д. В настоящее время ударный способ для бурения нефтяных и газовых скважин не применяется.

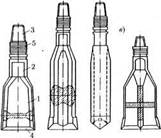

Производительность ударно-канатного бурения в значительной степени зависит от правильного выбора для данной породы типа долота. Для бурения мягких и средней твердости пород используют двутавровые долота (рис. 32). Они имеют широкое и сравнительно топкое лезвие с двутавровой формой боковых поверхностей лопасти долота (рис. 32 а). Для бурения в твердых породах используют зубильные тяжелые долота (рис. 32 б). При бурении в твердых трещиноватых породах применяют крестовые долота (рис. 32,«).

Увеличение высоты падения инструмента приводит к повышению эффективности удара, но в этом случае уменьшается число ударов в единицу времени. Практика показала, что оптималь-

152 В.И. Кудинов. Основы иефтегспопромысл

Глава IX. Rypcni

х и газовых СКВЯЖ1П

пая длина хода отгяжпого ролика составляет 350-1000 мм, а ло ударов и минуту - 40-50.

а) б)

Рис. 32. Долота для ударного бурения: 1 - лопасть; 2 - шейка; 3 -резьбовая головка; 4 - лезвие; 5 - резьба; о- угол заострения лопасти

Для повышения эффективности ударно-канатного бурения необходимо своевременно очищать забой скважины от выбуренной породы.

Вращательное бурение. Нефтяные и газовые скважины в настоящее время бурятся методом вращательного бурения. При вращательном бурении разрушение горной породы происходит за счет вращающегося долота. Под весом инструмента долото входит в породу и под влиянием крутящего момента разрушает породу. Крутящий момент передается на долото с помощью ротора, устанавливаемого на устье скважины через колонну бурильных труб. Этот метод бурения называется роторным бурением. Если крутящий момент передается па долото от забойного двигателя (турбобура, электробура), то этот способ называют турбинным бурением.

Турбобур - это гидравлическая турбина, приводимая во вращение с помощью нагнетаемой насосами в скважину промывочной жидкости.

Электробур - представляет собой электродвигатель в герметичном исполнении, электрический ток к нему подается по кабелю с поверхности.

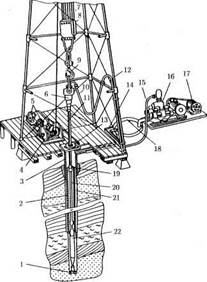

Бурение скважин ведется с помощью буровой установки (рис. 33).

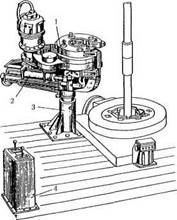

Разрушение горных пород осуществляется с помощью долота (1), спускаемого на бурильных трубах (20) на забой. Вращательное движение долота передается забойным двигателем (22) или ротором (13) черен колонну бурильных труб (роторное бурение). Ротор монтируется на устье скважины. Колонна бурильных труб состоит из ведущей трубы (11) квадратного сечения (в практике называется квадрат) и соединенных с ним переводником (19) бурильными трубами (20). Колонна бурильных труб проходит через ротор и подвешивается па крюке (9) оснастки буровой установки. Вращательное движение колонны бурильных труб с долотом осуществляют через ротор (рис. 41). Ротор представляет из себя конический редуктор с цепным приводом от дизельного или электрического двигателя. Во внутренней полости станины (1) ротора установлен на подшипнике стол (2) с коническим зубчатым колесом, которое входит в зацепление с конической шестерней, насаженной на вал (6). Па другой конец вала насажено цепное колесо (на рисунке не показано), через которое передается вращение столу от двигателя. Стол ротора имеет в центре отверстие, диаметр которого зависит от максимального размера долота, пропускаемого через него при спуске или подъеме колонны бурильных труб. После спуска бурильных труб с долотом в отверстие ствола ротора вставляют два вкладыша (4), а внутрь их - два зажима (3), которые образуют отверстие квадратного сечения. В этом отверстии находится ведущая труба тоже квадратного сечения.

Она воспринимает вращающий момент от стола ротора и свободно перемещается вдоль оси ротора. Вращающийся стол ограждается кожухом (5). Спускоподъемные операции и удержание

В.И. Кудииов. Оспы

Глава IX. Бурение нефтяных и газовых скп;

|

Рис. 33. Установка для бурения скважины

на весу колонны бурильных труб осуществляются грузоподъемным механизмом. Грузоподъемный механизм состоит из буровой лебедки 4 (см. рис. 33), электрического или дизельного двигателя (привода) (5), системы оснастки (7), талевого блока (8) кропблока (верхний блок), вертлюга (6) и крюка (9). Каркасом подъемника грузоподъемного механизма служит буровая вышка (12). Для уменьшения усилия на стальной канат (7) талевой системы применяется система полиспастов.

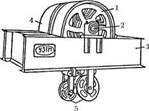

Полиспаст - это система подвижных и неподвижных блоков, через которые пропускают стальной канат. Один конец каната закрепляется на устье скважины неподвижно, а другой наматывается на барабан лебедки (ходовой канат). На верхней опорной части буровой вышки устанавливается блок из неподвижных роликов, который называют кронблоком (рис. 34).

Рис. 34. Кронблок: 1 - шкивы; 2 - ось; 3 - рама; 4 - предохранительный

Подвижный блок называют талевым блоком (рис. 35). Чаще всего кронблок состоит из шести роликов с желобами для стального каната, а талевый блок - из пяти роликов с желобами. В этом

| B.l!. Кудитгов. Основы нефтегазопромъ |

дела

случае усилие па ходовом канате будет в десять раз меньше фактического веса поднимаемой колонны бурильных труб.

|

| Рис. 35. Талевый блок: 1 - i |

В процессе бурения необходимо вращать колонну бурильных труб с долотом и одновременно подавать в эти трубы буровой раствор для выноса разбуренной породы. С этой целью между крюком (9) и квадратом (11) монтируется (подвешивается) специальное устройство, которое называется вертлюг (6). Для выноса на поверхность разрушенной на забое скважины горной породы, охлаждения долота, приведения в действие забойных двигателей (турбобуров) в бурящейся скважине постоянно циркулирует глинистый раствор. Буровой перса, z - шкивы, s - oci,; 4 - прело- ГЛинистый раствор, приготов-хра штелытые кожухи, теки, ленный на поверхности, из емкости (18) забирается поршневым

буровым насосом (16) с двигателем (17) и по нагнетательному трубопроводу (15) через специальный гибкий шланг высокого давления (10) под давлением подается через вертлюг в бурильные трубы.

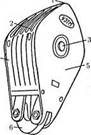

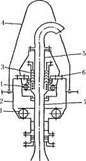

Вертлюг состоит из полого корпуса, внутри которого размещается горизонтальная опорная площадка с упорным подшипником качения, на который опирается вращающаяся часть - ротор, к которому присоединяется с помощью резьбовых соединений колонна бурильных труб. В верхней части корпуса вертлюга через патрубок закачивается буровой раствор, который проходит через полый ротор в колонну бурильных труб. Выйдя через отверстия долота, буровой раствор, смешиваясь с частицами разрушенной горной породы, поднимается по затрубному прострап-

Глата IX. Бурение нефтяных н газовых скважин 157

ству скважины па поверхность, где по желобам (14) поступает в систему очистных сооружений. В системе очистных сооружений буровой раствор очищается от частиц горной породы, вновь поступает в приемную емкость (18), и процесс бурения продолжается.

При турбинном способе бурения буровой раствор является рабочей жидкостью для привода гидравлического забойного двигателя - турбобура.

Буровой раствор при бурении скважины выполняет ряд важных функций. При постоянной циркуляции во время бурения буровой раствор охлаждает шарошки бурового долота, выносит частицы разрушенной горной породы с забоя скважины на поверхность, предотвращает от возможных выбросов нефти и газа.в процессе бурения скважины, препятствует обвалам и разрушениям стенок ствола скважины в процессе бурения. Для каждого месторождения в зависимости от горно-геологических условий, строения и состава пород, пластового давления и т.д. приготавливается соответствующий буровой раствор. Рецептура и состав бурового раствора должны быть указаны в техническом проекте на бурение скважины. Буровой раствор должен быть достаточно подвижным, хорошо удерживать частицы разрушенной горной породы, не фильтроваться в горные породы и т.д. В основном в качестве бурового раствора применяется глинистый раствор, который приготавливается по специальной рецептуре, т.е. раствор глины в воде с соответствующими добавками. Иногда применяются растворы па нефтяной основе.

В процессе бурения, когда ведущая труба (квадрат) войдет в раствор па всю длину, с помощью лебедки поднимают бурильный инструмент из скважины на длину квадрата и подвешивают с помощью элеватора или клиньев на стволе ротора. Отворачивают ведущую трубу (квадрат) вместе с вертлюгом и спускают ее в обсадную трубу, установленную заранее в наклонную скважину, называемую шурф. Длина шурфа должна быть равна длине ведущей трубы. Шурф бурится до начала бурения скважины в правом углу вышки. Затем бурильную колонну наращивают путем наворачивания к ней двухтрубки (двух свинченных между

В.И. Кудинок. Ocuot

тфтсгаюпрп.'

э деле

Глава IX. Бурам

|

собой бурильных труб), снимают ее с элеватора или клиньев, спускают в скважину на длину двухтрубки, подвешивают с помощью элеваторов или клиньев па стол ротора, поднимают из шурфа ведущую трубу с вертлюгом, наворачивают ее к бурильной колонне, освобождают бурильную колонну от клиньев или элеватора, спускают долото до забоя, и продолжается бурение скважины.

Для замены изношенного долота на другое поднимают бурильный инструмент, заменяют долото, спускают инструмент с долотом и продолжают бурение скважины. При вращении барабана лебедки талевый канат наматывается или сматывается с барабана, и за счет этого поднимается или спускается талевый блок с крюком. К крюку с помощью штропов и элеватора подвешивают поднимаемую или спускаемую бурильную колонну. При подъеме бурильный инструмент свинчивают на секции, которые называют свечами, и устанавливают в фонаре вышки на подсвечнике. Секции или свечи имеют длину в зависимости от высоты буровой вышки. Так, при высоте вышки 41 метр длина свечей 25-36 метроп. Спуск бурильного инструмента (бурильной колонны) в скважину осуществляется в обратном порядке. Буровая вышка - это металлическое сооружение над скважиной для спуска и подъема бурового инструмента с долотом, забойных двигателей, обсадных труб, размещения бурильных свечей после их подъема из скважины и т.д.

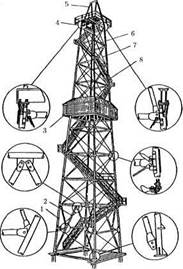

Вышки выпускают башенные (рис. 36) и мачтовые (рис. 37).

Башенная вышка ВМ-41 (рис. 37) представляет собой правильную усеченную четырехгранную металлическую пирамиду. Она состоит из четырех nor (1), ворот (2), балкона (3) верхнего (верхового) рабочего, подкронблочной площадки (4), козлов (5), поперечных поясов (6), стяжек (7) и маршевой лестницы (8).

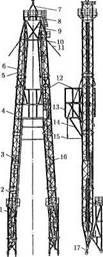

Мачтовые вышки выпускаются одноопорные и двухопор-ные А-образные. Чаще всего применяются А-образные вышки.

Мачтовая А-образная вышка (рис. 37) состоит из подъемной стойки (1), секций мачты (2,3,4,6), пожарной лестницы (5), монтажных козлов (7), подкронблочной рамы (8), растяжек (9,10,14), оттяжек (II), тоннельных лестниц (12), балкона (13) верхового

i; 2 - ворота; 3 - балкон; 4 - подкронб-

| Рг | 1С. | . Мачтовая | |

| 3, | 4, | 6- | секции мач |

| ре | мс | >нта | крон блок а; |

| тя: | ; 12-тонне. | ||

| по | яс | ; 16 | - маршевые |

вышка А-образпого типа: 1 - подъсмн ■ы; 5 - пожарная лестница; 7 - монтажгп, 8 - подкро

|

|

Рис. 38. Схема подвешивания бурильной трубы при спуско-

подъемных операциях: а - схема; б- элеватор: 1 - бурильная труба; 2 -элеватор; 3 - штроп

Буровая установка комплектуется буровой лебедкой определенной грузоподъемности. Для механизации работ по свинчиванию и развинчиванию замковых соединений бурильных труб используются автоматические буровые ключи ЛКБ-ЗМ и подвесные ключи ПКБ-1, пневматический клиновой захват ПКР-560для механизированного захвата и освобождения бурильных труб. Ключ ЛКЕ-ЗМ (рис. 39) устанавливается между лебедкой и ротором 4 на фундаменте.

Основными частями ключа являются блок ключа 1, каретка с пневматическими цилиндрами 2, стойка 3 и пульт управления 4.

Свинчивание и развинчивание бурильных труб осуществляется с помощью блока ключа, монтируемого на каретке, которая перемещается при помощи двух пневматических цилиндров по направляющим: или к бурильной трубе, установленной в роторе, или от нее. Зажимные устройства, как и механизм передвижения блока ключа, работают от пневматических цилиндров, включаемых с пульта управления 4. С этой целью в систему подается сжатый воздух от ресивера.

| к ключа; 2-каретк; управления |

Рис. 39. Ключ буровой АКБ-ЗМ: I -бл< тическими цилиндрами; 3 — стойка; 4 - пуль'

В последнее время выпускаются ключи ЛКП-ЗМ2, в основу которых положены ключи АКБ-ЗМ. На базе бурового ключа АКБ-ЗМ2 разработан и серийно выпускается па заводе «Ижнсф-темаш» (г. Ижевск) ключ АКБ-ЗМ2-Э2 с двухсторонним электроприводом вращателя.

5. Основы нефтегазопром!

| Характеристика | ЛКБ-ЗМ2 | АКБ-ЗМ2-Э2 |

| Условный диаметр свинчиваемых | ||

| (развинчиваемых) труб, мм: | ||

| бурильных | 108-216 | 108-216 |

| обсадных | 114-194 | 114-194 |

| Привод вращателя | пневмомотор | эл. двигатель |

| Частота вращения трубозажимного | ||

| устройства, об/мин: | ||

| на первой скорости | ||

| па второй скорости | 60-105 | |

| Крутящий момент кИм: | ||

| При свинчивании (развинчивании): | ||

| на первом скорости не менее: | 1,2 | 1,25 |

| па второй скорости не менее: | - | 2.5 |

| Максимальный (при двух-трех | ||

| докреплепиях) | 30 ' | |

| Мощность привода, кВт | 15/7,5 | |

| Давление воздуха в сети, мПа | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 |

| Габаритные размеры, мм | ||

| Блок ключа с кареткой и колонной | 1730x1013x2380 | 1730x1020x2700 |

| Пульт управления | 870x430x1320 | 790x430x1320 |

| Станция управления | - | 700x650x1600 |

| Масса ключа, кг |

Основным механизмом, выполняющим операции свинчивания и развинчивания труб, является блок ключа.

По направляющим полозьям блок ключа перемещается пдоль каретки иод действием двух пневматических цилиндров двойного действия, обеспечивая подвод трубозажимного устройства к бурильной трубе и отвод от нее. Вращение трубозажимного устройства блока ключа - от пневмодвигателя через редуктор. Каретка свободно вращается в верхней части колонны, и ее положение при работе фиксируется. Каретка с блоком ключа может переметаться вдоль колонны по высоте. Нижней частью колонны ключ жестко крепится к основанию буровой. Пульт управления обеспечивает дистанционное управление работой ключа.

Область применения ключа АКБ-ЗМ2-Э2 и диапазон свинчивания-развинчивания соединений аналогичны ключу АКБ-ЗМ2.

Глава IX. Буретше нефтяных и газовых скваж

Ключ 11КБ-1 подвешивается в буровой на канате. Высота его подвески регулируется пневматическим цилиндром с пульта управления.

Последние годы для механизации процессов свинчивания, развинчивания бурильных труб и обсадных труб при бурении нефтяных и газовых скважин разработан и используется ключ буровой автоматический двухскоростной с пневмоприводом AKR-4, который разработай на базе применяемого ключа AKIJ3M2 и имеет высокий коэффициент унификации с ним. Ключ прост в управлении и обслуживании, надежен в работе.

Преимущества ключа АКБ-4:

- высокий крутящий момент - 70 кНм - позволяет обходиться

без применения машинных ключей;

- крутящий момент прикладывается к свинчиваемому соеди

нению без ударов, за счет чего значительно снижается износ

бурильных труб и сухарей самого ключа;

- ограничитель крутящего момента, установленный на ключе,

позволяет свинчивать соединения с заранее заданным мо

ментом, по достижении которого пневмомотор отключается.

Техническая характеристика АКБ-4:

1. Условный диаметр свинчиваемых или развинчиваемых

труб, мм

бурильных- 108-216 обсадных- 114-194;

2. Привод вращателя - поршневой пневмомотор;

3. Мощность привода, кВт-13;

4. Давление воздуха в сети, мПа - 0,7-1,0;

5. Крутящий момент, кНм

на первой (быстрой) скорости - 5,0 на второй (медленной) скорости - 70,0;

6. Габаритные размеры, мм

блок ключа с кареткой и колонной 1780x1230x2575 пульт управления 870x430x1320 масса ключа, кг - 2700.

| о дела |

13.И. Кудинов. Основы иефтегаюпромыа

Пневматический клиновой захват ПКР-560 используется для механизированного захвата и освобождения бурильных и обсадных труб. Он монтируется в роторе и имеет четыре клина, управляемых с пульта с помощью пневмоцилиндра.

При бурении скважин применяются также вертлюг, буровые насосы, напорный рукав и ротор.

|

Вертлюг (рис. 40) служит для соединения невращающей-ся талевой системы и бурового крюка с вращающимися бурильными трубами и для ввода в них промывочной жидкости под высоким давлением.

Буровые насосы служат для нагнетания бурового раствора в скважину. При бурении скважин применяются поршневые двухцилиндровые насосы двойного действия.

В настоящее время на заводе «Ижпефтемаш» освоен выпуск буровых насосов НБ 32, НБ-50, НБ-80, НБ 125Иж.

| Рис. 40. Вертлюг: 1 - подш ки; 2 - корпус; 3 - сальники штроп; 5 - напорная труба; крышка корпуса; 7 - ствол |

Горизонтальные, двухцилиндровые насосы, двухстороннего действия, приводные со встроенным зубчатым редуктором.

4 -6 -

Насосы НБ32, НБ50, НБ80 применяются для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при геолого-разведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ.

Насос НБ 125Иж используется:

- для нагнетания промывочной жидкости при бурении нефтяных и газовых скважин;

Глава IX. Бурение исфпшых и газовых скнажин 167

- для нагнетания жидких сред при выполнении промывочно-

продавочных работ в процессе капитального ремонта сква

жин;

- для нагнетания воды, полимерных растворов в продуктив

ный плзст для интенсификации добычи нефти;

- для перекачивания различных неагрессивных жидкостей,

включая обводненную нефть.

Техн ич еские характеристики насосов.

| Наименование масосов | Ход пор........... я, мм | Высота.еась,„„,„,„ |

| НБ 32 | ||

| НБ50 | ||

| ПК ВО | ||

| ПБ125 |

| Давление и подача nacocoi | |||||

| Наименование | Мощность, кВт | Диаметр втулок, мм | Объемная подача, м'/час | Наибольшее дапле-ние, МПа | Число двойных ходов в минуту |

| ИВ 32 | 15,8 | 4,0 | |||

| 20,9 | 4.0 | ||||

| 26,3 | 3,2 | ||||

| ПО | 32,4 | 2,6 | |||

| 20,9 | 6,3 | ||||

| НБ50 | 26,3 | 5,0 | |||

| ПО | 32,0 | 4,1 | |||

| 39,6 | 3,4 | ||||

| НЬ 80 | 19,8 | 10,0 | |||

| 26,0 | 8,0 | ||||

| 32,7 | 6,3 | ||||

| ПО | 40,3 | 5,2 | |||

| 50,4 | 4,3 | ||||

| НБ 125ИЖ | 25,2 | 17,0 | |||

| 32,0 | 13,0 | ||||

| 43,5 | 10,0 | ||||

| 54,0 | 8,8 | ||||

| НБ 125ИЖ | 33,0 | 13,0 | |||

| 42,0 | 10,0 | ||||

| 57,0 | 7,5 | ||||

| 71,0 | 6,0 |

| /ефтегс |

| тромыы |

П.И. Кулинов. Ост

На базе буровых насосов на заводе изготавливаются насосные агрегаты АНБ 22, АН-50 и АН-125.

Насосные агрегаты состоят из рамы, на. которой устанавливается буровой пасос, электродвигатель и клиноременная передача.

Агрегат АНБ 22 имеет трех скоростную коробку передач, позволяющую изменять подачу насоса в широком диапазоне.

Кроме перечисленных пасосоп па заводе освоен и выпускается пасос цементировочный НЦ 320. ИЦ 320 - горизонтальный, двухпоршнепой насос двустороннего действия со встроенным червячным редуктором, предназначен для нагнетания жидких сред (глинистых, цементных, солевых растворов) при промывоч-но-продавочных работах и цементировании нефтяных и газовых скважин в процессе их бурения и капитального ремонта.

Конструкция насоса разработана на базе насоса 9Т.

Полезная мощность насоса - 108 кВт.

Передаточное число червячной пары - 22.

Давление и объемная подача насоса.

| Число двойных ходов ПОРШНЯ, ХОД/МИТ!. | Диаметр сменных втулок, мм | Подача, М3/ч | Наибольшее давление, МПа |

| 44,3 | 9,5 | ||

| 56.2 | 7,5 | ||

| 76,3 | 5,5 | ||

| 93,6 | 4,5 | ||

| 10,1 | 40,0 | ||

| 12,6 | 32,0 | ||

| 17,3 | 23,0 | ||

| 21,6 | 18,5 |

Напорный рукав (буровой шланг) применяется для подачи промывочной жидкости под давлением к вертлюгу.

Ротор (рис. 41) служит для вращения бурильной колонны с частотой 30-300 об/мин в процессе бурения, для восприятия реактивного крутящего момента колонны, для удержания на весу бурильных или обсадных труб, устанавливаемых на его столе, на элеваторе или клиньях при свинчивании свечей во время спускоподъемных операций, ловильиых и других работах.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

|

|

2015-09-06

2015-09-06 703

703