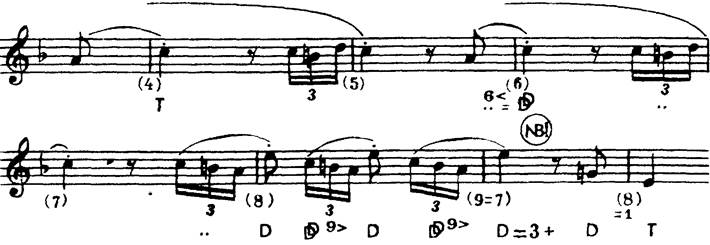

О возможности понимать аккорд E-dur в C-dur прямо как верхнетерцовый созвук мне уже доводилось говорить. Мысль пополнить цифровку знаками 3+ для верхнего созвука и III+ для нижнетерцового (соответственно в миноре °III и °3) следует принять во внимание, ибо последование е+—g+—с+ было бы недостаточно охарактеризовать просто (D) [Tp]-D-T [то есть как TpD-D-T в C-dur. — Ю. X. ]».

Так рассуждал «сам Риман» о явной побочной доминанте, которую он тут же безоговорочно обозначил как таковую в основном анализе этого места бетховенской сонаты тремя страницами далее. Между тем с первого взгляда ясно, что значимость | D —>Тр как М(«3+») в его примере намного уступает хотя бы значимости этой гармонии в нашем примере 273А. И если уж в подобном еще весьма далеком от сегодняшних проблем случае он колеблется и признается, что мысль о прямом понимании 3+ (то есть об особом роде функции) часто приходила ему в голову, то есть все основания полагать, что при постоянном применении отношений такого рода уже совсем нецелесообразно сохранять в теории и в практической цифровке логичный, стройный и красивый порядок строгой классической функциональности. Притом речь идет не только об эмансипации медиант («M», a не «+Dp<»). Очевидна необходимость заменить классический квинтовый порядок иным — пусть более сложным и не-

|

|

|

* В издании явная опечатка: написано «полукаданс на с+», хотя в примере из Бетховена нигде нет такого, зато трижды дается полукаданс на e (= е+). В нотном примере (см. здесь — 274), в такте 2 у Римана явная ошибка: из его цифровки следует, что в басу — звук fis («T6<1<»); то же повторено в указанной работе и далее (на с. 306). Ошибка здесь исправлена.

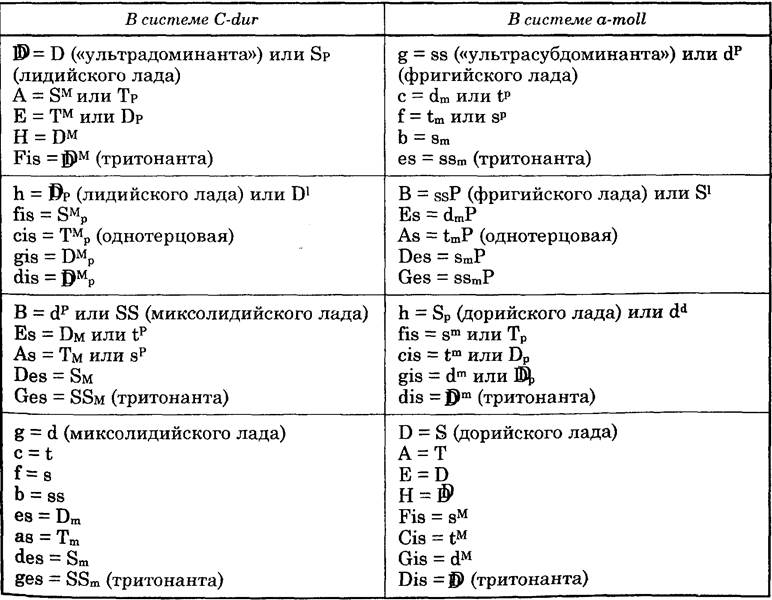

однородным, может быть, менее строгим, но более точно соответствующим сложившейся ситуации функционального порядка расширенной тональности. Какова сама гармоническая система в музыке, такова должна быть и система теории, в практической функциональной нотации. А в том, что тональность в XIX в. интенсивно эволюционировала, развиваясь в сторону расширения — в частности, и благодаря все нарастающей функциональной эмансипации и автономизации внеквинтовых («функциональных») основных тонов, — сомневаться не приходится. В связи с процессом эмансипации внеквинтовых функций целесообразно привести глубокую по мысли теоретическую их систематику у Зигфрида Карг-Элерта (см.: Karg-Elert S. Akustische Ton-, Klang- und Funktionsbestimmung. Leipzig, 1930; Polaristische Klang- und Tonalitätslehre (Harmonologik). Leipzig, 1931). Концепция его — последовательно дуалистическая и поэтому для нас в целом неприемлемая. Например, в a-moll аккорд d-f-a называется доминантой (!) и обозначается  ; аккорд e-g-h — контрадоминантой или контрантой (= S) и обозначается

; аккорд e-g-h — контрадоминантой или контрантой (= S) и обозначается  (оба знака — перевернутые латинские буквы). Поэтому в нашем изложении знаки функций изменены. «М» — медианта, то есть аккорд большой терции (5/4), вверх или вниз; «р» — параллель, аккорд малой терции вниз от мажора, вверх от минора; «v» — вариант, то есть одноименная замена; большой буквой обозначается мажор, малой — минор; D1 или S1 — «созвук вводный смены» (h-d-fis вместо h-d-g или d-f-b вместо d-f-a).

(оба знака — перевернутые латинские буквы). Поэтому в нашем изложении знаки функций изменены. «М» — медианта, то есть аккорд большой терции (5/4), вверх или вниз; «р» — параллель, аккорд малой терции вниз от мажора, вверх от минора; «v» — вариант, то есть одноименная замена; большой буквой обозначается мажор, малой — минор; D1 или S1 — «созвук вводный смены» (h-d-fis вместо h-d-g или d-f-b вместо d-f-a).

|

|

|

Таблица 20

Перспективна идея считать медиантами все большетерцовые связи; малотерцовые же — параллелями.

(Оригинальный вид системы функций, ее нотации см. в упомянутых трудах Карг-Элерта, а также в книге: Ambrazas A. Funkcinés teorijos klasikai. Vilnius, 1981. P. 67-109.)

2015-10-13

2015-10-13 389

389