Сохранение является сложным динамическим процессом, который совершается в условиях определенным образом организованного усвоения и включает многообразные процессы переработки материала[103].

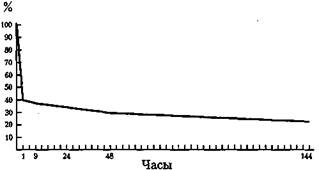

Оборотной стороной сохранения, проявляющегося в воспроизведении, является забывание. Г. Эббингауз, П. Радоссавлевич, А. Пьерон и другие исследовали ход забывания как функцию времени, прошедшего с момента заучивания. Выучив некоторый материал, Эббингауз по прошествии определенного времени, в течение которого этот материал частично забывался, приступал к его доучиванию. Величина сохранившегося определялась следующим образом: бралась разница в продолжительности первоначального и вторичного выучивания и вычислялось процентное отношение этой разности к продолжительности первоначального заучивания. Опыты Эббингауза дали следующие результаты: после 20 минут сохранилось 59,2% запоминавшегося материала, после 1 часа — 44,2%, после 9 часов - 35,8%, после 1 дня - 33,7%, после 2 дней - 27,8%, после 3 дней - 25,4%, после 31 дня — 21,1%. Приведенная на следующей странице кривая дает наглядное представление о получившихся результатах: абсциссы указывают время, протекшее с момента первоначального заучивания, а ординаты — величину сохранившегося в памяти. Как видно из кривой, главная потеря, по данным Эббингауза, падает на первые 1—2 суток и особенно на первые полчаса-час; при этом общая утрата очень значительна: по истечении 2 суток материал сохраняется лишь немногим больше, чем на четверть.

|

|

|

Эббингауз выразил эти результаты логарифмической формулой:

m=К/( (logt)C),

где при соответственно подобранных константах К и С забывание определяется как логарифмическая функция времени. Данные Радоссавлевича несколько

расходятся с данными Эббингауза лишь в отношении процента утраты в первые часы: у Радоссавлевича этот процент немного ниже, в основном же данные Эббингауза и Радоссавлевича совпадают.

Ставшая классической и вошедшая во все руководства кривая забывания по Эббингаузу получена, однако, для случая забывания бессмысленных слогов. Поэтому она не может выражать общего закона запоминания и забывания любого материала. Если бы она выражала общий закон, то педагогическая работа по закреплению знаний была бы сизифовым трудом. Результаты, полученные Эббингаузом и его продолжателями, характеризуют лишь ход забывания логически не связанного, не осмысленного материала. <...>

Вопросу о забывании осмысленного материала в психологии посвящен ряд работ, в том числе и экспериментальные исследования автора этой книги. Наше первое исследование было осуществлено при участии двух дипломников (Миронюк и Буйницкой) и группы аспирантов. Оно показало, что ход забывания осмысленного материала подчиняется иным закономерностям по сравнению с установленными Эббингаузом. Конкретно это различие выражается прежде всего в том, что прочность запоминания осмысленного материала значительно выше, чем при запоминании бессмысленного материала. В наших опытах интервал в 40 дней не давал еще сколько-нибудь значительного снижения процента воспроизведения.

|

|

|

Дж. Мак-Гич и П. Уитли, исследовавшие ход забывания хорошо осмысленного материала, получили кривую, принципиально отличную от кривой Эббингауза.

Г. Джонс, исследовавший ход забывания лекционного материала по психологии, а также по таким дисциплинам, как математика, ботаника, зоология, получил кривую, приближающуюся к эббингаузовской, вначале круто спускающейся вниз. Различия между данными Джонса и других исследователей, как мы полагаем, объясняются тем, что понимание лекционного материала было у студентов недостаточно высоким, так как при прочих равных условиях, чем менее осмыслен материал, тем ближе ход его забывания к кривой Эббингауза, а чем он более осмыслен, тем более ход его забывания отличается от этой традиционной кривой.

При этом не все части осмысленного текста запоминаются одинаково прочно. Прочнее всего закрепляется смысловой остов текста, т. е. не смежные между собой части текста, а те, которые по смыслу связаны между собой. Смысловые связи доминируют над ассоциативными.

Вершинные точки кривых, отмечающие те части текста, которые по преимуществу запоминались, дают совершенно связный текст, включающий его смысло-

2015-10-13

2015-10-13 434

434