Под эволюцией подразумевается попросту тот факт, что растения и животные медленно, на протяжении многих миллионов лет, претерпевают изменения, вследствие чего возникают новые разновидности живых организмов.

Мутации, или генетические изменения молекул ДНК, порождают новые качества в рамках одного и того же вида. Если благодаря новоприобретенным качествам организм оказывается более приспособленным к жизни в окружающей его среде, то качества эти сохраняются благодаря естественному отбору и передаются по наследству из поколения в поколение. Организм, претерпевающий ряд таких изменений в течение длительного времени, развивает в себе новые особенности и приобретает функции, которые отличают данный организм от его предков и характеризуют его как новый вид или существо совершенно иного рода. Эта концепция четко выражена в полном названии знаменитого труда Дарвина: «Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь».

В настоящее время существует один или два миллиона различных видов животных [Стр. 17. Число это весьма приблизительно. Многие группы животных изучены еще очень и очень слабо, поток описаний новых видов отнюдь не иссяк, как и поток (хотя он и не столь мощный) работ противоположного направления, закрывающий те виды, которые оказались лишь внутривидовыми вариациями.]. Каждое из этих животных начало существовать в виде одной клетки, то есть находясь в таком же состоянии, что и первые живые организмы, возникшие в первобытном океане. Эта клетка росла и делилась на более мелкие клетки, которые в свою очередь также росли и делились. Отдельные клетки соединялись между собой, создавая живые существа, подобно тому, как соединялись атомы, создавая молекулы, а молекулы соединялись, образуя первую живую клетку. В настоящее время животные развиваются в яйце или в матке во многом таким же образом, как развивались их первобытные предки в течение долгого периода эволюции. Эмбрион повторяет в общих чертах всю эволюцию своего вида.

Клетки объединились в ткани, например, в мускулы, которые, очевидно, стали необходимы для того, чтобы охотиться за пищей или же спасаться от хищников. Ткани образовали такие органы, как печень, почки и сердце, а отдельные органы стали объединяться в целые системы с целью отправления таких функций, как пищеварение, самовоспроизведение и дыхание.

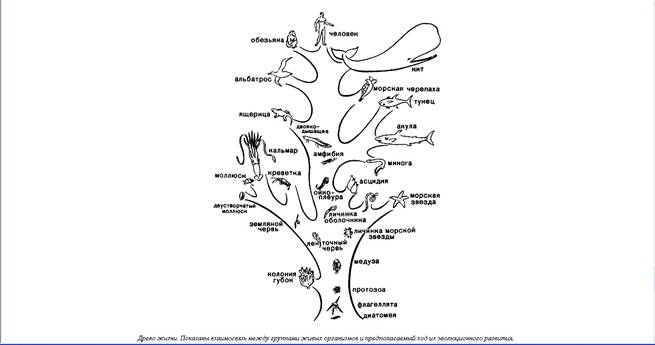

По мере возникновения данного уровня организации стали появляться новые, все более сложные живые существа. Развитие происходило плавно и непрерывно, но сегодня мы по-разному классифицируем все живые организмы, относя их к разным крупным группам или типам в зависимости от уровня их организации. [Стр. 18. 1. Весьма упрощенно излагаемые далее представления об эволюции крупных групп животных не являются окончательными. Существует множество различных мнений о происхождении отдельных групп. Это обусловлено, помимо субъективных причин, прежде всего большой неполнотой палеонтологической летописи (от очень многих видов животных не сохранилось никаких остатков), а также недостаточно полной изученностью ископаемых и современных животных.]

Самыми простыми животными, то есть теми, что существуют долее других, являются такие одноклеточные простейшие, как амеба. Хотя презренная амеба и ее сородичи находятся в самом что ни на есть подвале здания эволюции, они представляют собой продукт химической эволюции, продолжавшейся миллиарды лет, и могут выполнять почти все то, что выполняют другие животные. Они дышат, передвигаются, охотятся за пищей, размножаются.

Некогда в далеком прошлом две амебовидные клетки после деления соединились вместе и положили начало возникновению организмов, находящихся на более высоком уровне организации животного царства, — клеточным колониям. Нынче представителями таких колоний являются животные, относящиеся к типу Porifera (губки). [2. См. примечание к стр. 75.] Каждая клетка губки выполняет в колонии свою, определенную функцию, как, например, получение пищи или передача ее другим клеткам. Однако каждая из них способна отделиться от колонии и путем многократного деления создать новую колонию. [3. См. примечание к стр. 77.]

Со временем клетки, живущие в группах, настолько специализировались, что могли существовать лишь как часть животного организма. На этом уровне организации действия каждой клетки или группы клеток координируются с действиями прочих клеток, поэтому для существования животного необходимо, чтобы все группы клеток действовали согласно. Некоторые клетки у медузы организованы в нервную ткань, которая координирует действия всех ее щупалец. Медузы, морские анемоны и кораллы принадлежат к типу кишечнополостных (Coelenterata), наиболее примитивной группе многоклеточных тканевых животных.

В дальнейшем древо жизни расчленяется на две основные ветви. Одну из них венчают насекомые и гигантские кальмары, другую — человек.

Плоские черви — примитивные животные с клетками, реорганизованными в органы. В них налицо даже зачатки систем, объединяющих несколько органов. Их родичи, сегментные, или кольчатые, черви, Annelidae, располагают хорошо развитым мозгом, нервной, пищеварительной, половой, выделительной системами, а также системой кровообращения. Кольчатые черви, как, например, обычный земляной червь, и представители типа моллюсков, к которым относятся слизни, ракушки и кальмары, очевидно, имели общего предка. Что же касается омаров и креветок, то они, вероятно, являются прямыми потомками кольчатых червей.

У основания другой ветви развития жизни находится, как ни странно, тип Echinodermata (иглокожие), к которому принадлежат морские звезды, морские ежи и трепанги. Странно потому, что в этом положении они должны иметь общих предков с более сложными позвоночными животными. Основанием для такого предположения является, несмотря на примитивную и далекую от позвоночных внешность иглокожих, характер их эмбрионов. До своего рождения иглокожие имеют рудиментарный позвоночник и обладают значительным сходством с эмбрионами хордовых (Chordata). Хордовые представляют собой тип, куда входят все позвоночные, а их около 45 000 видов.

Над иглокожими располагаются мало изученные существа, имеющие хорду лишь в какой-либо период своей жизни. За ними идут безобразные, не имеющие челюстей миноги и миксины, далее — хрящевые рыбы (акулы и скаты), а затем — костистые рыбы. После того как у рыб образовался костный скелет, достаточно прочный для того, чтобы поддерживать их вне водной среды, они вышли на сушу. Разрешив проблему передвижения и размножения на суше, обретя покровы, защищающие организм от высыхания, рыбы превратились в земноводных (амфибий) и пресмыкающихся (рептилий). А от рептилий произошли птицы и млекопитающие. В основном благодаря более развитому мозгу млекопитающие оказались животными, наиболее приспособленными для жизни на суше и в море. Так, китообразные — лучшие ныряльщики, одни из самых быстрых обитателей океана и самые разумные из них. Их троюродный родич, человек, — владыка суши.

Жизнь — наиболее сложная форма организации, которой достигла материя. В лице человека материя научилась изучать самое себя и другие живые существа, задавать вопросы о жизни и получать на них ответы, опираясь на собственный разум и опыт. Наиболее трудным из таких вопросов является вопрос, каково же происхождение жизни: предопределено оно или случайно. Иначе говоря, явилось ли возникновение жизни следствием какого-то закона или же она обязана своим появлением случайному повороту в ходе событий, которым воспользовался естественный отбор. Вопрос этот касается возникновения жизни во всех уголках Вселенной. На остальных планетах нашей солнечной системы, за исключением, пожалуй, Марса, по-видимому, отсутствуют условия для возникновения жизни. Однако с помощью телескопов ученые обнаружили триллионы звезд, подобных Солнцу. Поэтому возможно, что существуют миллиарды солнечных систем и миллионы возможностей возникновения жизни.

По подсчетам доктора Харлоу Шэпли, одного из самых уважаемых астрономов нашей планеты, — и мнение его разделяют многие — существует 100 миллионов планет, пригодных для жизни. В одной лишь галактике Млечного пути существует около 100 тысяч таких планет. Если жизнь предопределена и возникает в том случае, когда налицо необходимые условия и молекулы, то живые организмы и даже разумные существа имеются и в других частях Вселенной. Если жизнь возникла на Земле в результате счастливой случайности, благодаря произвольному сочетанию различных комбинаций, то вполне допустимо, что жизнь, хотя, вероятно, совсем в иных формах, могла возникнуть где-то еще.

Возможно также, что существовал какой-то единый источник жизни и она, подобно семенам, была рассеяна по Вселенной звездным ветром. Во всяком случае, кажется весьма сомнительным, что жизнь не существует и не существовала раньше нигде, кроме Земли.

А.Г. Асмолов

Определение биологического рода - человек.

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Млекопитающие

Отряд: Приматы

Семейство: Гоминиды

Подсемейство: Гоминины

Триба: Гоминини

Подтриба: Гоминина

Род: Люди

Латинское название - Homo

Виды:

Человек умелый (Homo habilis)

Человек рудольфский (Homo rudolfensis)

Человек работающий (Homo ergaster)

Человек прямоходящий (Homo erectus)

Человек флоресский (Homo floresiensis)

Человек - предшественник (Homo antecessor)

Человек гейдельбергский (Homo heidelbergensis)

Человек неандертальский (Homo neanderthalensis)

Человек родезийский (Homo rhodesiensis)

(Homo cepranensis)

Человек грузинский (Homo georgicus)

Человек разумный (Homo sapiens)

Человек разумный старейший (Homo sapiens idaltu)

Человек разумный разумный (Homo sapiens sapiens)

Человек — существо, воплощающее высшую ступень развития жизни, субъект общественно - исторической деятельности. Ч. является системой, в которой физическое и психическое, генетически обусловленное и прижизненно сформированное, природное и социальное образуют нерасторжимое единство. Ч. выступает как организм (наделенный психикой); индивид (принадлежащий роду homo sapiens); индивидуальность (характеризующая отличие одного индивида от другого); субъект (производящий изменения в окружающем мире, других людях и в себе самом); носитель ролей (половых, профессиональных, конвенциальных и др.); Я

- образ (система представлений, самооценка, уровень притязаний и др.); личность (системное социальное качество индивида, его персонализация, отраженная субъектность в других людях и в самом себе как в другом). Ч. является предметом изучения ряда наук: антропологии, социологии, этнографии, педагогики, анатомии, физиологии и др. Практически вся психология обращена к проблеме Ч. как индивида, включенного в социальные связи, его развития в процессах обучения и воспитания, его формирования в деятельности и общении. Объективно существующее многообразие проявлений Ч. в эволюции природы, истории общества и в его собственной жизни создало образы Ч., явно или скрыто существующие в культуре на определенных этапах ее развития. В социологических, психологических и педагогических представлениях существуют

следующие "образы Ч.", оказывающие непосредственное влияние на исследование и практическую работу с людьми: "ощущающий Ч." (Ч. как сумма знаний, умений и навыков; Ч. "как устройство по переработке информации"); "Ч. — потребитель" (нуждающийся Ч. как система инстинктов и потребностей); "запрограммированный Ч." (в поведенческих науках — Ч. как система реакций, в социальных — как репертуар социальных ролей); "деятельностный Ч." (Ч., осуществляющий выбор; Ч. как выразитель смыслов и ценностей). Образ "ощущающего Ч.", наиболее ярко описанный Э.Б. де Кондильяком в виде статуи, рождающейся в ходе усвоения разных чувств, стал основой для разработки в XIX в. психологии сознания (В. Вундт), а во второй половине XX в. — когнитивной психологии. Последняя опирается на т.н. компьютерную метафору, согласно которой Ч. — это устройство по переработке информации. Если в практическом человекознании, в т.ч. в педагогике, исходят из образа "ощущающего Ч.", то личность сводится к сумме знаний, ее действия расцениваются как продукт прошлого опыта, а процесс воспитания личности подменяется убеждениями, уговорами, т. е. чисто словесными воздействиями. В результате преобладания подобного подхода в обучении и воспитании Ч. происходит процесс "обнищания души при обогащении информацией". Образ Ч. как вместилища нужд, инстинктов и влечений утвердился в ряде направлений в психологии прежде всего подвлиянием психоанализа. Согласно З. Фрейду, развитие "нуждающегося Ч." идет через непрекращающиеся конфликты, разыгрывающиеся одновременно во внешнем и внутреннем планах: во внешнем — между личностью и обществом, во внутреннем — между такими субстанциями личности, как Сверх - Я (социальные нормы, запреты, цензура совести), Я (осознаваемый мир личности) и Оно (неосознанные нереализованные и подавленные влечения). Многие направления — индивидуальная психология (А. Адлер), аналитическая психология (К. Юнг), неопсихоанализ (Э. Фромм и др.) исходили в своих представлениях из образа "Ч. нуждающегося", выводя психологические закономерности из исследования динамики реализации и удовлетворения различных потребностей и мотивов. Если в педагогике, в технологии обучения и воспитания опираются на образ "Ч. нуждающегося", то невольно проектируется особый тип личности — интеллектуально пассивного потребителя информации. Образ "запрограммированного Ч.", оформившийся в разных сферах человекознания, определяет представления о Ч.в социобиологии (развитие Ч. как развертывание генетических программ), бихевиоризме, рефлексологии и необихевиоризме (развитие Ч. как обогащение рефлекторных программ поведения), социологических и социально - психологических ролевых концепциях Ч. (поведение как разыгрывание усвоенных в ходе социализации ролевых программ и сценариев жизни). Если трактовка Ч. в психологии основывается на образе "запрограммированного Ч.", то воздействие так или иначе сводится к удачному подбору стимулов и подкреплений, на которые должны послушно реагировать "живые социальные автоматы". Образ "Ч.- деятеля" — основа для построения культурно - исторической психологии, системно - деятельностного подхода к пониманию личности, гуманистического социального психоанализа и экзистенциальной логотерапии. Если концепции личности исходят из образа "Ч.- деятеля", то личность понимается как субъект ответственного выбора, порождаемый жизнью в обществе, стремящийся к достижению целей и отстаивающий своими деяниями тот или иной социальный образ жизни, а в центр педагогического процесса ставится поиск оптимальных форм организации совместной деятельности и общения между людьми. От образов Ч. в культуре и науке зависят как конкретные действия по отношению к нему, так и теоретические схемы анализа развития личности. Преобладание образов "ощущающего Ч.", "нуждающегося Ч." и "запрограммированного Ч." во многом обусловило реальный факт несовпадения индивида, личности и индивидуальности и обособленное становление биоэнергетической, социогенетической и персоногенетической ориентаций человекознания. В центре внимания представителей биогенетической ориентации находятся проблемы развития Ч. как индивида, обладающего определенными антропогенетическими свойствами (задатки, темперамент, биологический возраст, пол, тип телосложения, нейродинамические свойства мозга, органические побуждения и др.), которые проходят различные стадии созревания по мере реализации филогенетической программы вида в онтогенезе. В основе созревания индивида лежат преимущественно потребностные процессы организма, которые изучаются в психофизиологии индивидуальных различий, психогенетике, психосоматике, нейропсихологии, психоэндокринологии и сексологии. Представители разных течений социогенетической ориентации изучают преимущественно процессы социализации Ч., освоения им социальных норм и ролей, приобретения социальных установок и ценностных ориентаций, формирование социального и национального характера Ч. как типичного члена той или иной общности. Проблемы социализации, или, в широком смысле, социальной адаптации Ч., разрабатываются главным образом в социальной психологии, этнопсихологии, исторической психологии. В центре внимания персоногенетической ориентации стоят проблемы активности, самосознания и творчества личности, формирования человеческого Я, борьбы мотивов, воспитания индивидуального характера и способностей, самореализации, личностного выбора, поиска смысла жизни. С изучением всех этих проявлений Ч. связана психология личности, разные аспекты которой освещаются в психоанализе, индивидуальной психологии и гуманистической психологии. В обособлении биогенетического, социогенетического и персоногенетического направлений проявляется метафизическая схема детерминации развития личности под влиянием двух факторов — среды и наследственности. В рамках историко -эволюционного подхода разрабатывается принципиально иная схема детерминации развития Ч. В этой схеме свойства Ч. как индивида рассматриваются как "безличные" предпосылки развития личности, которые в процессе жизненного пути могут стать продуктом этого развития. Социальная среда также представляет собой источник, а не "фактор", непосредственно определяющий поведение Ч. Будучи условием осуществления деятельности Ч., социальная среда несет те нормы, ценности, роли, церемонии, орудия, системы знаков, с которыми сталкивается индивид. Основаниями и движущей силой развития Ч. выступает совместная деятельность и общение, посредством которых осуществляется движение Ч. в мире людей, приобщение его к культуре. Через преобразование в своих поступках и деяниях мира, других людей и себя идет самоосуществление, самореализация и персонализация Ч.

2015-10-13

2015-10-13 326

326