Для предупреждения открытых фонтанов при эксплуатации фонтанных скважин применяются комплексы типа КУСА и КУСА-Э. Они могут обслуживать от одной до восьми скважин в случае разгерметизации устья, при отклонении от заданных параметров (давления, дебита) работы скважин и при возникновении пожара.

Основные элементы комплексов – пакер, скважинный клапан-отсекатель, устанавливаемый внутрь НКТ на глубине до 200 м, и наземная станция управления. Управление клапаном-отсекателем может быть пневмо- (тип КУСА) или электрогидравлическим (типа КУСА-Э).

Запорным органом служит хлопушка или шар.

Клапан-отсекатель (также и задвижка арматуры) может быть закрыт со станции управления принудительным путем или дистанционно с пульта диспетчера, связанного со станцией управления посредством промысловой телемеханики.

Имеются еще автоматические клапаны-отсекатели, срабатывающие при увеличении дебита скважины выше заданного. Они устанавливаются на НКТ. Автоматизация фонтанной скважины предусматривает и автоматическое перекрытие выкидной линии разгруженным отсекателем манифольдным типа РОМ-1. Отсекатель срабатывает автоматически при повышении давления в трубопроводе на 0,45 МПа (образование парафиновой пробки) и при понижении давления до 0,15 МПа (порыв трубопровода).

|

|

|

Для обеспечения длительной и бесперебойной работы скважин в фонтанном режиме эксплуатации большое значение имеет регулирование пластовой энергии за счет изменения объема нефти, поступающего из скважины. Количество нефти, поступающей из скважины в сутки, называется дебитом скважин. Для ограничения дебита скважин в боковом отводе фонтанной елки устанавливается сменный штуцер-вставка из износостойкого материала с калиброванным отверстием строго определенного диаметра. Диаметр штуцера определяет количество поступающей из скважины нефти в зависимости от принятого режима работы скважины. Обычно диаметр штуцера равен 3 – 15 мм и больше. Могут применяться быстросменяемые и быстрорегулируемые забойные штуцеры, которые устанавливаются в фонтанных трубах на любой глубине и удерживаются пакерами. Спуск и подъем забойных штуцеров осуществляется на стальном канате при помощи лебедки.

2.2 Исследование фонтанных скважин

Исследования проводятся как методом пробных откачек, так и по кривой восстановления забойного давления после остановки скважины. Метод пробных откачек применяют при исследовании для определения продуктивной характеристики скважины и установления технологического режима ее работы, а исследование по кривой восстановления забойного давления – для определения параметров пласта.

|

|

|

Кроме этого, периодически ведут отбор проб для определения свойств нефти.

Идея метода пробных откачек – в замене (4 – 5 раз) штуцеров и измерении параметров.

Глубинные измерения производятся глубинными приборами (манометрами), которые лебедками (ручными, механизированными) спускают в скважину на стальной проволоке диаметром от 0,6 до 2,0 мм.

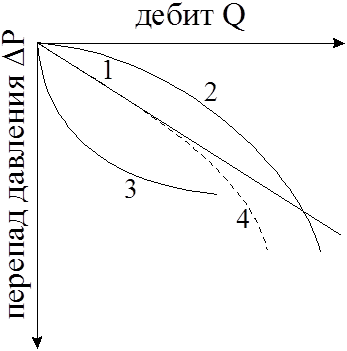

По данным исследования строят графики зависимости дебита скважины Q от забойного давления Рзаб или от величины депрессии ΔР, т. е. перепада между пластовым и забойным давлениями (ΔР = Рпл – Рзаб). Такие графики называются индикаторными диаграммами скважин. По форме линии индикаторных диаграмм (рис.2.4) могут быть прямыми (линия 1), выпуклыми (линия 2) и вогнутыми (линия 3) относительно дебитов.

Для добывающих скважин могут быть построены прямолинейные диаграммы (когда эксплуатируется пласт с водонапорным режимом и приток однородной жидкости в скважину происходит по линейному закону фильтрации); криволинейные – с выпуклостью, обращенной к оси дебитов; и диаграммы, одна часть которых прямолинейна, а другая при увеличении депрессии и дебитов – криволинейна (рис.2.4, линия 4). Искривление индикаторной линии обычно происходит вследствие нарушения линейного закона фильтрации.

Во всех случаях, когда залежь эксплуатируется на режиме, отличающемся от водонапорного, индикаторная линия будет выпуклой по отношению к оси дебитов.

Форма индикаторной линии может быть вогнутой по отношению к оси дебитов (рис. 2.4, линия 3). Поэтому в тех случаях, когда получают вогнутые индикаторные линии, исследование на приток считают неудовлетворительным и его необходимо повторить.

Рисунок 2.4 – Индикаторные диаграммы

Приток жидкости к забою скважины определяется зависимостью:

Q = K(Рпл – Рзаб)n, (2.1)

где К – коэффициент продуктивности; n – коэффициент, показывающий характер фильтрации жидкости через пористую среду.

При линейном законе фильтрации n=1 (индикаторная линия – прямая). Линию, выпуклую к оси дебитов, получают при n > 1, а вогнутую – при n < 1.

При линейном законе фильтрации уравнение (2.1) принимает вид:

Q = K(Рпл – Рзаб). (2.2)

Коэффициентом продуктивности добывающей скважины К называется отношение ее дебита к перепаду (депрессии) между пластовым и забойным давлениями, соответствующими этому дебиту:

К = Q/(Pпл – Рзаб) = Q/  P. (2.3)

P. (2.3)

Если дебит измерять в т/сут (м3/сут), а перепад давления в МПа, то размерность коэффициента продуктивности будет т/(сут·МПа), или м3/(сут·МПа). Коэффициент продуктивности обычно определяют по данным индикаторной линии. Если индикаторная линия имеет прямолинейный участок, который затем переходит в криволинейный, то коэффициент продуктивности определяют только по прямолинейному участку. Для установления коэффициента продуктивности по криволинейному участку необходимо знать перепад давления, соответствующий этому коэффициенту.

По полученному в результате исследования скважины коэффициенту продуктивности устанавливают режим ее работы, подбирают необходимое эксплуатационное оборудование. По изменениям этого коэффициента судят об эффективности обработок призабойной зоны скважин, а также о качестве подземных ремонтов. Сравнивая газовые факторы и коэффициенты продуктивности до и после обработки или ремонта скважины, судят о состоянии скважины.

ЛЕКЦИЯ 3. ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин осуществляется путем закачки в скважину газа; метод эксплуатации носит название газлифтный. Газ в нефтяную скважину можно подать под давлением без его дополнительной компрессии из газовых пластов. Такой способ называют бескомпрессорным. Область применения газлифта – высокодебитные скважины с большими забойными давлениями, скважины с высокими газовыми факторами и забойными давлениями ниже давления насыщения, песочные (содержащие в продукции песок) скважины, а также скважины, эксплуатируемые в труднодоступных условиях (например, затопляемость, паводки, болота и др.). Газлифт характеризуется высокой технико-экономической эффективностью, отсутствием в скважинах механизмов и трущихся деталей, простотой обслуживания скважин и регулирования работы.

|

|

|

Принцип действия газлифта.

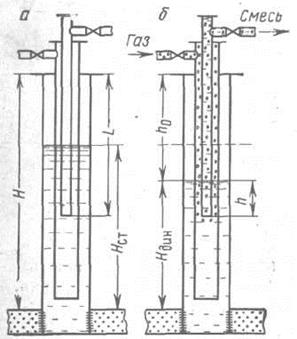

Рисунок 3. –. Газовоздушный подъемник:

а – до начала эксплуатации; б – во время эксплуатации

В скважину опускают два ряда насосных труб. По затрубному пространству между наружной и внутренней трубами подают под давлением газ или воздух. Наружную трубу называют воздушной. Внутреннюю трубу, по которой нефть в смеси с газом или воздухом поднимается на поверхность, называют подъемной. Подъемная труба имеет меньшую длину по сравнению с воздушной. До закачки газа жидкость в подъемной и воздушной трубах находится на одном уровне. Этот уровень называют статическим – Нст.

В этом случае давление жидкости на забое соответствует пластовому давлению:

Рпл= Нст·ρ·g,

отсюда

Нст = Рпл / ρ·g.

По затрубному пространству в скважину под давлением этого газа жидкость полностью вытесняется в подъемную трубу, после этого газ проникает в подъемную трубу и перемешивается с жидкостью. Плотность газированной жидкости уменьшается, и по мере ее насыщения газом достигается разность в плотности газированной и негазированной жидкостей.

Вследствие этого более плотная (негазированная) жидкость будет вытеснять из подъемной трубы газированную жидкость. Если газ подавать в скважину непрерывно, то газированная жидкость будет подниматься и выходить из скважины в систему сбора. При этом в затрубном пространстве подъемной трубы устанавливается новый уровень жидкости, называемый динамической высотой:

Ндин= Рзаб /ρ·g.

При этом давление на уровне башмака подъемной трубы

Р1 = (L – h0)·ρ·g = hп∙ρ·g,

|

|

|

где L – длина подъемной трубы; h0 – расстояние от устья скважины до динамического уровня; hп = L – h0 – глубина погружения подъемной трубы в жидкость.

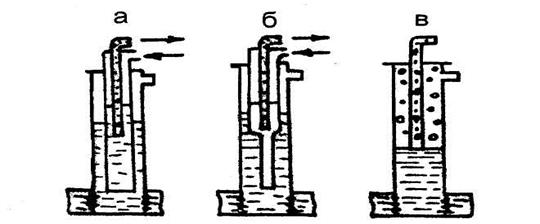

Применяют газлифты однорядные полуторарядные и двухрядные

(рис. 3.2).

В однорядном в скважину спускают только одну колонну газлифтных труб, по которой газожидкостная смесь поднимается из скважины на поверхность. В двухрядном подъемнике в скважину спускают две колонны труб. По межтрубному пространству этих колонн с поверхности подают газ, а по внутренней колонне труб на поверхность поднимается газожидкостная смесь. Однорядный подъемник менее металлоемок, но в нем нет достаточных условий для выноса песка с забоя скважины. Поэтому однорядный подъемник применяется на скважинах, эксплуатируемых без воды и выноса песка. В двухрядном подъемнике вынос газожидкостной смеси происходит по внутренней трубе меньшего диаметра. За счет этого возрастают скорости подъемника газожидкостной смеси и улучшаются условия для выноса из скважины воды и песка. Кроме того, двухрядный подъемник работает с меньшей пульсацией рабочего давления и струи жидкости, а это, в свою очередь, снижает расход рабочего агента – газа.

|

Поэтому, несмотря на увеличение металлоемкости, двухрядные подъемники (рис. 3.2, а) применяют на сильно обводненных скважинах при наличии на забое большого количества песка. С целью снижения металлоемкости применяют так называемую полуторарядную конструкцию, когда высший ряд труб заканчивают трубами меньшего диаметра, называемыми хвостовиком (рис. 3.2, б).

Рисунок 3.2 – Подъемники кольцевой системы:

a – двухрядный; б – полуторарядный; в – однорядный

Для оборудования газлифтных подъемников применяют НКТ следующих диаметров: в однорядных подъемниках – от 48 до 89 мм и редко 114 мм, в двухрядных подъемниках – для наружного ряда труб 73, 89 и

114 мм, а для внутреннего – 48, 60 и 73 мм. При выборе диаметров НКТ необходимо иметь в виду, что минимальный зазор между внутренней обсадной колонной и наружной поверхностью НКТ должен составлять 12 – 15 мм.

1. Достоинства газлифтного метода:

1) простота конструкции (в скважине нет насосов);

2) расположение технологического оборудования на поверхности (облегчает его наблюдение, ремонт), обеспечение возможности отбора из скважин больших объемов жидкости (до 1800 – 1900 т/сут);

3) возможность эксплуатации нефтяных скважин при сильном обводнении и большом содержании песка, простота регулирования дебита скважин.

2. Недостатки газлифтного метода:

1)большие капитальные затраты;

2) низкий к.п.д.;

3) повышенный расход НКТ, особенно при применении двухрядных подъемников;

4) быстрое увеличение расхода энергии на подъем 1 т нефти по мере снижения дебита скважин с течением времени эксплуатации.

В конечном счете, себестоимость добычи 1 т нефти при газлифтном методе ниже за счет низких эксплуатационных расходов, поэтому он перспективен.

2015-10-13

2015-10-13 2685

2685