Наиболее распространенными в российской исторической и философской науке подходами к анализу общественного развития являются формационный и цивилизационный.

Первый из них принадлежит марксистской школе обще-ствознания, основоположниками которой являлись немецкие экономисты, социологи и философы К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс (1820—1895).

Ключевым понятием этой школы обществознания выступает категория «общественно-экономическая формация».

Общественно-экономическая формация (от лат. for-matio — образование, вид) — это общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, взятое в единстве всех его сторон, с присущим ему способом производства, экономическим строем и возвышающейся над ним надстройкой

Структура

Надстройка — это совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений (философия, религия, мораль, государство, право, политика и др.), возникающая на основе определенного экономического базиса, органически связанная с ним и активно воздействующая на него

|

|

|

Способ

Базис — это экономический строй (совокупность производственных отношений, т. е. отношений, не зависящих от сознания людей, в которые люди вступают в процессе материального производства)

Производительные силы — это средства производства и люди, обладающие производственным опытом, навыками к труду

производства

Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройки определяется характером базиса. Он же представляет собой основу формации, обусловливая принадлежность того или иного общества.

Производительные силы являются динамичным, постоянно развивающимся элементом способа производства, тогда как производственные отношения статичны и косны, не меняются веками. На определенном этапе возникает конфликт между производительными силами и производственными отношениями, разрешающийся в ходе социальной революции, слома старого базиса и перехода на новую ступень общественного развития, к новой общественно-экономической формации. Старые производственные отношения заменяются новыми, которые открывают простор для развития производительных сил. Таким образом, марксизм понимает общественное развитие как закономерную, объективно обусловленную, естественно-историческую смену общественно-исторических формаций:

I

Первичная (архаичная)

Вторичная (экономическая)

Первобытнообщинная

Рабо-

владель ческая

I—*---' Капита-

1феодаль- листи-ная ческая

Третичная

' Коммунистическая:

1) социализм;

2) коммунизм.

Формации

1 Представле-> ны в трудах J К. Маркса

Сформировались в советском об-ществозна-нии

|

|

|

в 30-е гг. XX в.

Ключевым понятием цивилизационного подхода к анализу общественного развития является понятие «цивилизация», которое имеет множество трактовок.

Термин «цивилизация» (от лат. civis — гражданин) в мировой исторической и философской литературе употребляется:

— как определенная стадия в развитии локальных культур (например, О. Шпенглер);

— как ступень исторического развития (например, Л. Морган, Ф. Энгельс, О. Тоффлер);

— как синоним культуры (например, А. Тойнби);

— как уровень (Ступень) развития того или иного региона либо отдельного этноса.

Любая цивилизация характеризуется не столько производственным базисом, сколько специфическим для нее обра-

зом жизни, системой ценностей, видением и способами взаимосвязи с окружающим миром.

В современной теории цивилизации выделяются два подхода.

Теория цивилизации

±

Стадиальный подход

Локальный подход

Цивилизация — единый процесс, проходящий через определенные стадии

Постиндустриальная (информационная) (переход совершается в наши дни)

Индустриальная (машинная; техногенная) (сер. XIX в. — поел, треть XX в.)

Доиндустриальная (аграрная, традиционная) (IV—III тыс. до н.э. — 60—80-е гг. XVIII в.)

Локальная цивилизация —

большая социокультурная общность, которая существует длительное время, имеет относительно устойчивые пространственные границы, вырабатывает специфические формы экономической, социально-политической, духовной жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь исторического развития

Структура

Современные типы: западная, восточноевропейская, мусульманская, индийская, китайская, японская, латиноамериканская

Культурно-психологическая подсистема (культура как область норм, ценностей, обеспечивающая взаимодействие людей). Политическая подсистема (обычаи и нормы, право, власть и общество, партии, движения и т.д.). Экономическая подсистема (производство, потребление, обмен продуктами, услугами, технологиями, система коммуникаций, принципы регулирования и т.д.). Биосоциальная подсистема (семья, родственные связи, половозрастные отношения, гигиена, питание, жилье, одежда, труд, досуг и т.д.)

Различными исследователями выделяется множество локальных цивилизаций (например, английский историк, социолог, дипломат, общественный деятель А. Тойнби (1889-1975) насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию), которые могут совпадать с границами государств (китайская цивилизация) или охватывать несколько стран (античная, западная). Обычно все многообразие локальных цивилизаций делят на две большие группы — западную и восточную.

| Линии сравнения | Западная цивилизация | Восточная цивилизация |

| 1. Особенности восприятия мира | Рациональное, противоречивое восприятие — «фаустов-ско-гамлетовское» | Эмоциональное, целостное восприятие (икебана, вера в бесконечную цепь смертей и возрождений) |

| 2. Отношение к природе | Стремление подчинить себе природу. Человек — венец природы, и все создано для его пользы. Для возмещения несовершенства человека производится и используется техника | Стремление быть в гармонии с природой. Человек — органическая часть природы (боевые искусства, медицина построены на изучении законов природы). Усовершенствование своей души и тела |

| 3. Соотношение личности и общества | Приоритет свободной личности, обладающей гражданскими правами. Ценности индивидуальной свободы | Приоритет системы подчинения личности (подданных) обществу (государству). Господство традиций коллективизма |

| 4. Отношения власти | Принцип разделения властей. Сослов-но-представитель-ные структуры. Парламентаризм | Политический монизм. Восточная деспотия (неограниченная власть, обожествление монарха) |

| 5. Отношения собственности | Господство частной собственности | Преобладание государственной и общинной собственности. Принцип власти — собственности (власть рождает собственность, а утративший власть становится, как и все, бесправным) |

| Окончание табл. | ||

| Линии | Западная | Восточная |

| сравнения | цивилизация | цивилизация |

| 6. Отношение | Стремление к про- | Стремление к воспроиз- |

| к прогрессу | грессу, постоянное | водству самих себя, под- |

| изменение форм де- | держанию традиционно- | |

| ятельности, исполь- | го образа жизни. | |

| зование новаций. | Развитие общества носит | |

| Развитие общества | циклический характер | |

| носит постепенный, | ||

| поступательный ха- | ||

| рактер |

Таким образом, формация концентрирует внимание на универсальном, общем, повторяющемся, а цивилизация — на локально-региональном, уникальном, своеобразном.

|

|

|

Сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов к изучению общества

| Линии сравнения | Формационный подход | Цивилизационный подход |

| 1. Соотношение объективных и субъективных факторов общественного развития | Объективные закономерности развития носят всеобщий характер. Хотя общественные законы прокладывают себе путь через деятельность людей, они непреложны | Человек — единственный творец истории, стоит в центре прошлого и настоящего. Общественно-историческое познание — это познание человека через формы и продукты его трудовой, социальной, политической и другой деятельности |

| 2. Соотношение материальных и духовных сфер жизни общества | Материальные факторы (прежде всего производство) играют решающую роль в развитии общества | Ценностные установки, мировоззрение играют в развитии общества не меньшую роль, чем материальные факторы, а в ряде случаев могут стать определяющими |

| 3. Направленность исторического развития. Понятие «прогресс» | Общество движется от более низкой к более высокой ступени развития. Главные критерии прогресса связаны с совершенствованием производственных отношений | Каждая цивилизация неповторима, каждая вносит свой оттенок в «палитру» человеческого многообразия. Прогресс относителен, он может охватывать |

Окончание табл.

|

|

|

| Линии сравнения | Формационный подход | Цивилизационный подход |

| отдельные сферы жизни общества: экономику, технологии. Применительно к духовной культуре это понятие можно использовать очень ограниченно | ||

| 4. Достоинства | Позволяет: — увидеть то общее, что было в историческом развитии различных народов; — представить историю человеческого общества как единый процесс; — установить определенные закономерности исторического развития общества; — предложить определенную периодизацию всемирной истории и истории отдельных стран | — позволяет глубоко изучить историю конкретных обществ и народов во всем их многообразии и специфике; — ориентирует на изучение тех сторон общественной жизни, которые обычно выпадают из поля зрения сторонников формационного подхода (ценности, национальные особенности, духовная жизнь, психология и др.); — ставит в центр исследования человеческую деятельность и человека |

| 5. Недостатки | — многие народы не проходили в своем развитии через все и даже через большинство формаций; — большинство процессов политического, духовного, идейного, культурного порядка не могут быть без искажений и упрощений объяснены с чисто экономических позиций; — последовательное применение формационного подхода неизбежно отодвигает на задний план | — при своем последовательном применении ведет к тому, что становится невозможным взгляд на всемирную историю как единый процесс исторического развития человечества в целом; — создает возможность полного отрицания единства человеческой истории, изоляции целых народов и обществ; |

| Окончание табл. | ||

| Линии | Формационный | Цивилизационный |

| сравнения | подход | подход |

| 5. Недос- | роль человеческого фак- | — сводит к минимуму |

| татки | тора, человеческую | возможности исследова- |

| деятельность; | ния закономерностей ис- | |

| — недостаточное внима- | торического развития | |

| ние уделяется своеобра- | человеческого общества | |

| зию, уникальности, непо- | ||

| вторимости отдельных об- | ||

| ществ и народов |

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод, что существующие в науке подходы не следует рассматривать как взаимоисключающие друг друга. К ним необходимо относиться с точки зрения принципа дополнительности, принимая jbo внимание отмеченные достоинства каждого из подходов.

Образец задания

1 В1. | Запишите слово, пропущенное в схеме.

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

I Эволюция I Ответ: Революция.

Тема 7. Понятие общественного прогресса

Проблема направленности совершающихся в обществе изменений зародилась еще в древности и оставалась достаточно дискуссионной.

Различные взгляды на направленность общественного развития

— Французские просветители — история непрерывное обновление, совершенствование всех сторон жизни общества.

— Религиозные течения — преобладание регресса во многих сферах жизни общества.

— Платон, Аристотель, Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби — движение по определенным ступеням в рамках замкнутого цикла, т. е. теория исторического круговорота.

— Современные исследователи — положительные изменения в одних сферах общества могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т. е. вывод о противоречивости прогресса.

Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии

Прогресс (от лат. progres-sus — движение вперед, успех) — это направление развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от простого к более сложному, движение вперед к более совершенному

Регресс (от лат. regressus — обратное движение) — это такой тип развития, для которого характерен переход от высшего к низшему, процессы деградации, понижение уровня организации, утраты способности к выполнению тех или иных функций

Относительность прогресса

Есть области, к которым понятие прогресса не применимо

Противоречивость прогресса

Совершенствование в одних областях оборачивается потерями в других. Одним социальным силам прогресс в данной области может быть выгоден, а другим нет

Развитие человеческого разума

Совершенствование нравственности людей

Развитие производительных сил, включая самого человека

Прогресс науки и техники

Возрастание степени свободы, которую общество может предоставлять человеку

Человечество в целом никогда не регрессировало, но его движение вперед могло задерживаться и даже на время останавливаться, что называется стагнацией.

Понятие прогресса в современных условиях все более трансформируется в сторону обогащения его гуманистическими параметрами, характеристиками. Развитие человека в его духовном и телесном измерении, осознание самоценности человеческого существования, создание благоприятных условий для человека — в этом видится прогресс современного общества. В качестве гуманистических критериев выдвигаются такие показатели прогрессивного развития общества: средняя продолжительность жизни человека, детская и материнская смертность, состояние здоровья, уровень образования, развитие различных сфер культуры, чувство удовлетворенности жишью, степень соблюдения прав человека, отношение к природе и др.

В2.

Образец задания

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «прогресс». Социальная реформа; стагнация; социальная революция; общественное развитие; модернизация.

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «прогресс». Ответ: Стагнация.

Тема 8. Процессы глобализации и становление единого человечества

В современном мире происходит значительное усиление связей между отдельными людьми, организациями и государствами, растет взаимозависимость между ними. Человечество развивается, расширяя свои связи и контакты. Люди все глубже осознают себя как единую общность, где каждый связан со многими тысячами других людей во всех концах Земли.

Современный мир во всем своем многообразии един, и его части тесно взаимосвязаны.

Глобализация — процесс интеграции государств и народов в разных областях деятельности.

Основные причины глобализации: переход от индустриального общества к информационному, к высоким технологиям; переход от централизации экономики к ее децентрализации; переход от национальной экономики к мировой; переход от альтернативного выбора («или/или») к многообразию выбора; использование новых коммуникационных технологий: Интернета, спутникового телевидения.

Глобализация — это процесс, в ходе которого возрастают взаимовлияние и взаимозависимость народов и государств.

Основные направления глобализации: деятельность транснациональных корпораций, имеющих свои филиалы по всему миру; глобализация финансовых рынков; международная экономическая интеграция в рамках отдельных регионов; создание международных организаций в экономической и финансовой сферах: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация и др.

Формирование глобальной экономики порождает взаимозависимость экономик отдельных государств. Успех или кризис стран ощутимо сказываются по всему миру. Власть становится бессильной перед глобальными процессами. Это подталкивает к объединению усилий разных стран для решения социально-экономических и политических вопросов, например, расширяющееся Европейское экономическое сообщество.

Последствия процесса глобализации

| Позитивные | Негативные |

| • Стимулирующее влияние на экономику: — появление возможности создавать товары в тех регионах мира, где их производство обойдется дешевле; — возникновение возможности реализации товара там, где это даст максимальную выгоду; — снижение издержек производства; — появление возможностей для дальнейшего развития производства; — рост прибыли; — концентрация усилий на разработке новых передовых технологий; — плодами НТР могут воспользоваться страны, не имеющие воз можности вести собственные на учно-технические исследования. • Сближение государств • Стимулирование учета интересов государств и предостережение их от крайних действий в политике • Возникновение социокультурного единства человечества | • Насаждение единого стандарта потребления • Создание препятствий для развития отечественного производства • Игнорирование экономической и культурно-исторической специфики развития разных стран • Навязывание определенного образа жизни, зачастую противоречащего традициям данного общества • Оформление идеи соперничества: наиболее мощные в экономическом отношении государства стремятся к лидерству, что приводит к взрыву национализма в экономически слаборазвитых странах • Утрата каких-то специфических черт национальных культур |

По вопросу о становлении единого человечества существуют следующие точки зрения:

— Единство человечества — только кажущееся. Люди говорят на тысячах языках, исповедуют разные религии, придерживаются различных ценностей. Мир совсем не един. Он многообразен и многолик.

— Современный мир не оставляет большого простора для разнообразия. Люди в разных уголках планеты едят одни и те же продукты, смотрят одни и те же телепередачи, читают одну и ту же литературу и т. д. Существующие различия должны исчезнуть в связи с информационной революцией, охватившей сегодня весь мир.

— Мир един и многообразен. Чем сильнее тенденция к единству, тем ярче проявляется многообразие культур, образов жизни, социальных ценностей. Одно не противоречит другому. Единство человечества дополняет его многообразие.

Основные факторы единства современного человечества

| Факторы | Их последствия |

| Изменение средств коммуникации | В единый информационный поток соединились практически все уголки и регионы планеты |

| Изменение транспорта | Быстрота перемещения из одной части света в другую. Мир стал доступен для передвижения |

| Характер современной техники | Реальна угроза уничтожения всего человечества |

| Экономика | Производство, рынки стали действительно мировыми, производственные связи превратились в основу единства современного человечества |

| Глобальные проблемы | Их решение возможно только общими усилиями всего мирового сообщества |

В современную эпоху человечество обретает единство не только антропологическое — как биологический вид, но и социальное — объединяясь в целостную всемирную социальную систему, и культурное — поскольку во взаимообмене достижениями различных культур образуется единая общечеловеческая культура.

___ Образец задания

I A1.1 Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о последствиях процесса глобализации? А. Глобализация способствует целостности мира и его развитию. Б. Глобализация способствует распространению ценностей и норм, характерных для евро-американской культуры.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны Ответ: 3.

Тема 9. Глобальные проблемы человечества

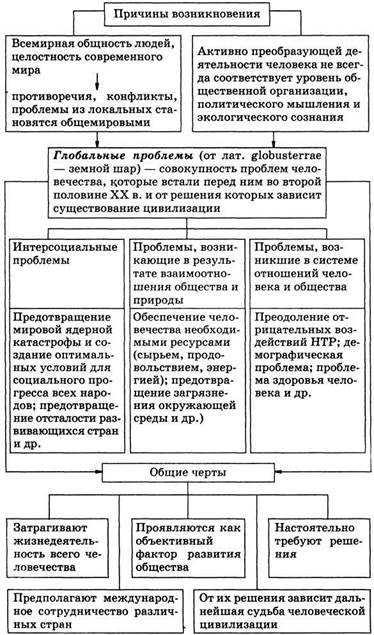

Термин «глобальные проблемы» появился в научной литературе в конце 60-х гг. XX в. Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнего этапа развития человечества, а представляют собой обострение и углубление в современных условиях существовавших ранее проблем в системе «человек — природа — общество».

Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить каждую из них по отдельности: человечество должно решать их сообща, ради сохранения жизни на планете.

| Главные (приоритетные) глобальные проблемы | |||||||

| Проблема мира и разоружения, предотвращения новой мировой войны | Преодоление отсталости развивающихся стран | ||||||

| Экологическая | Демографическая | ||||||

| Энергетическая | Сырьевая | ||||||

| Продовольственная | Использования Мирового океана | ||||||

| ч | Мирового освоения космоса | »/ | |||||

Основные направления разрешения глобальных проблем

Формирование нового планетарного сознания. Воспитание человека на принципах гуманизма. Широкое информирование людей о глобальных проблемах

Всеобъемлющее изучение причин и противоречий, условий, приводящих к возникновению и обострению проблем

Концентрация усилий всех стран по решению глобальных проблем. Необходимо сотрудничество в создании новейщих экологических технологий, общего мирового центра по изучению глобальных проблем, единого фонда средств и ресурсов, обмена информации

Вывод международного сотрудничества на новый качественный уровень

Наблюдение и контроль за глобальными процессами на планете. Получение объективной информации от каждой страны и международных исследований необходимо для прогнозирования и принятия решений

Четкая международная система прогнозирования

С учетом наличного уровня общественного развития и особой остроты стоящих перед человечеством глобальных проблем делаются различные социальные прогнозы перспектив человечества:

— Пессимистические прогнозы («экологический пессимизм») связаны с тем, что разрешить Глобальные проблемы человечества нельзя, так как это потребует осуществления таких мер, которые реализовать практически невозможно (например, приостановка роста населения, отказ от технического и технологического прогресса, снижение уровня потребления и т. д.). Неотвратимость экологической катастрофы, «конца истории», гибели человечества.

— Умеренно оптимистические прогнозы («научно-технический оптимизм») обосновывают тем, что научно-технические открытия и технологические новации могут стать основой разрешения наиболее сложных из глобальных проблем. Условием для этого является принятие мировым сообществом концепции «устойчивого развития», согласно которой научно-техническая и технологическая революции должны быть подчинены интересам выживания, сохранения природной среды существования человечества.

Образец задания

Найдите в приведенном ниже списке глобальные проблемы современности и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) проблема образования народных масс

2) демографическая проблема

3) продовольственная проблема

4) торговая проблема

5) проблема использования космоса

6) научная проблема

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. Ответ: 235.

В4.

Раздел 2. Духовная жизнь общества

Тема 1. Культура и духовная жизнь

Культура представляет собой весьма сложное явление, что находит свое отражение в существующих на сегодняшний день сотнях ее определений и трактовок. Наиболее распространенными являются следующие подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни:

— Технологический подход: культура — совокупность всех достижений в развитии материальной и духовной жизни общества.

— Деятельностный подход: культура — осуществляемая в сферах материальной и духовной жизни общества творческая деятельность.

— Ценностный подход: культура — практическая реализация общечеловеческих ценностей в делах и отношениях людей.

Начиная с I в. до. н. э. под словом «культура» (от лат. cultura — уход, обработка, возделывание земли) понимали воспитание человека, развитие его души и образование. Оно окончательно вошло в употребление в качестве философского понятия в XVIII — начале XIX в. и обозначало эволюцию человечества, постепенное совершенствование языка, обычаев, государственного устройства, научного знания, искусства, религии. В это время оно было близко по значению к понятию «цивилизация». Понятие «культура» противопоставлялось понятию «природа», т. е. культура — это то, что создал человек, а природа — то, что существует независимо от него.

На основании многочисленных трудов различных ученых понятие «культура» в широком смысле слова можно определить как исторически обусловленный динамический комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов, способов и результатов активной творческой деятельности людей.

Культура в узком смысле — процесс активной творческой деятельности, в ходе которой создаются, распределяются и потребляются духовные ценности.

В связи с существованием двух типов деятельности — материальной и духовной — можно выделить две основные сферы существования и развития культуры.

| Культура | ||||||

| Материальная культура | Духовная культура | |||||

| Связана с производством и освоением предметов и явлений материального мира, с изменением физической природы человека: материально-технические средства труда, коммуникация, культурно-бытовые сооружения, производственный опыт, умения, навыки людей и др. | Совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их производству, освоению и применению: наука, искусство, религия, мораль, политика, право и др. | |||||

Потребности общества и человека (материальные

или духовные), которые удовлетворяются произведенными

ценностями

Критерий деления

Деление культуры на материальную и духовную весьма условно, так как провести грань между ними порой бывает очень сложно,-потому что в «чистом» виде они просто не существуют: духовная культура может воплощаться и в материальных носителях (книгах, картинах, орудиях труда и т. д.). Понимая всю относительность различия между материальной и духовной культурой, большинство исследователей тем не менее полагают, что оно все же существует.

Основные функции культуры

| Наименование функции | Бе содержание |

| Познавательная | Формирование целостного представления о народе, стране, эпохе |

| Оценочная | Осуществление дифференциации ценностей, обогащение традиций |

| Регулятивная (нормативная) | Формирование системы норм и требований общества ко всем индивидам во всех областях жизни и деятельности (нормы морали, права, поведения) |

| Информативная | Осуществление передачи и обмена знаниями, ценностями и опытом предшествующих поколений |

| Коммуникативная | Сохранение, передача и тиражирование культурных ценностей; развитие и совершенствование личности через общение |

| Социализации | Усвоение индивидом системы знаний, норм, ценностей, приучение к социальным ролям, нормативному поведению, стремление к самосовершенствованию |

Под духовной жизнью общества обычно понимают ту область бытия, в которой объективная реальность дается людям не в форме противостоящей предметной деятельности, а как реальность, присутствующая в самом человеке, являющаяся неотъемлемой частью его личности.

Духовная жизнь человека возникает на основе его практической деятельности, является особой формой отражения окружающего мира и средством взаимодействия с ним.

К духовной жизни относят, как правило, знания, веру, чувства, переживания, потребности, способности, стремления и цели людей. Взятые в единстве они составляют духовный мир личности.

Духовная жизнь тесно связана с другими сферами общества и представляет собой одну из его подсистем.

Элементы духовной сферы жизни общества: мораль, наука, искусство, религия, право.

Духовная жизнь общества охватывает различные формы и уровни общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, политическое, правовое сознание.

Структура духовной жизни общества

Духовные потребности

Духовная деятельность (духовное производство)

Духовные блага (ценности)

Представляют собой объективную нужду людей и общества в целом создавать и осваивать духовные ценности

Производство сознания в особой общественной форме, осуществляемое специализированными группами людей, профессионально занятыми квалифицированным умственным трудом

• Идеи, теории, образы и духовные ценности

• Духовные общественные связи индивидов

• Сам человек как существо духовное

Социализация личности

Виды

Цель

Наука

Искусство

Религия

Воспроизводство общественного сознания в его целостности

Особенности

Его продуктами являются идеальные образования,. которые не могут быть от-чуждены от их непосредственного производителя

Всеобщий характер его потребления, так как духовные блага доступны всем - индивидам без исключения, являясь достоянием всего человечества

Образец задания

I A1. I Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о культуре?

А. Культура — совокупность ценностей, общий уровень интеллектуального, нравственного, эстетического развития людей.

Б. Культура — совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Ответ: 1.

Тема 2. Формы и разновидности культуры:

народная, массовая и элитарная;

молодежная субкультура

Когда речь идет о многообразии культур, то оно понимается по-разному.

Типология культуры

| Основа классификации | Типы культуры |

| Связь с религией | Культуры религиозные и светские |

| Региональная принадлежность | Восточная и западная, средиземноморская, латиноамериканская |

| Регионально-этническая особенность | Русская, французская и т. д. |

| Принадлежность к историческому типу общества | Культуры традиционного, индустриального и постиндустриального общества |

| Хозяйственный уклад | Культура охотников и собирателей, земледельцев, скотоводов, индустриальная культура |

| Сфера жизни общества или вид деятельности | Культура производства, экономическая, политическая, педагогическая, экологическая, художественная и пр. культуры |

| Связь с территорией | Сельская и городская культуры |

| Специализация | Обыденная и специализированная культуры |

| Уровень мастерства и вид аудитории | Высокая, или элитарная, народная, массовая культуры |

Однако чаще всего, говоря о многообразии культур, подразумевают три формы культуры: элитарную, народную, массовую и две ее разновидности: субкультуру (от лат. sub — под) и контркультуру (от лат. contra — против).

Культура

Основные формы

| Элитарная | Народная | Массовая | ||

| Создается привилегированной частью общества» либо по ее заказу профессиональными творцами | Создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки (мифы, легенды эпосы, сказки, песни, танцы) | Понятие, используемое для характеристики современного культурного производства и потребления (концертная и эстрадная музыка, поп-культура, китч без различия классов, наций, уровня материального состояния, стандартизация культуры) |

Разновидности

| Субкультура | Контркулътура | |

| Часть общей культуры, система ценностей, присущих определенной группе (половозрастные: женская, детская, молодежная и др.; профессиональные: научное сообщество, современный бизнес и др.; досуговые (по предпочитаемым занятиям в свободное время); религиозные; этнические; криминальная) | Оппозиция и альтернатива по отношению к господствующей в обществе культуре (битники, хиппи и панки; левые радикалы; андеграунд и др.) |

Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества

| Позитивное | Негативное |

| • Утверждает простые и понятные представления о мире людей, о взаимоотношениях между ними, об образе жизни, что позволяет многим людям лучше ориентироваться в современном, быстро меняющемся мире | • Снижает общую планку духовной культуры общества, поскольку потакает невзыскательным вкусам «массового человека» |

Окончание табл.

| Позитивное | Негативное |

| • Ее произведения не выступают средством авторского самовыражения, а непосредственно обращены к читателю, слушателю, зрителю, учитывают его запросы • Отличается демократичностью (ее «продуктами» пользуются представители разных социальных групп), что соответствует нашему времени • Отвечает запросам, потребностям многих людей, в том числе и потребности в интенсивном отдыхе, психологической разрядке • Имеет свои вершины — литературные, музыкальные, кинематографические произведения, которые уже по сути могут быть отнесены к «высокому» искусству | • Ведет к стандартизации и унификации не только образа жизни, но и образа мыслей миллионов людей • Рассчитана на пассивное потребление, так как не стимулирует никаких творческих импульсов в духовной сфере • Насаждает мифы в сознании людей («миф Золушки», «миф простого парня» и т. д.) • Формирует у людей через массированную рекламу искусственные потребности • Используя современные СМИ, подменяет для многих людей реальную жизнь, навязывая определенные представления и предпочтения |

Критерием наличия и сформированности субкультуры является совокупность всех ее параметров.

Составляющие и признаки субкультуры: знание (картина мира в узком смысле слова); ценности; стиль и образ жизни; социальные институты как системы норм; навыки, умения, способы осуществления, методы; социальные роли и статусы; потребности и склонности.

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художественные приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издательствам, домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства.

Молодежная субкультура часто рассматривается как де-виантная (отклоняющаяся), выражающая некую степень оппозиции господствующей культуре. Она развивается чаще всего на основе своеобразных стилей в одежде и музыке и связана с развитием общества потребления, создающего все новые и новые рынки продукции, нацеленные прежде всего на молодежь. Молодежная культура — это культура демонстра-

тивного потребления. Ее возникновение связано также с повышением роли и значения свободного времени, досуга, вокруг которого и формируются все отношения. Молодежная субкультура сосредоточивается также в большей степени на дружбе в группе сверстников, а не на семье. Кроме того, рост жизненного уровня позволяет осуществлять масштабные эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных оснований своего существования.

___ Образец задания

| Вв. | Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Первоначально во взаимодействии инновации и_______(1)

в культуре доминирующую роль играет последняя, закрепляющая и удерживающая медленно накапливавшиеся новшества. Причем эта система на ранних стадиях развития общества по необходимости характеризуется крайней жестокостью, не допускает и тени __________(2). Чем глубже в

прошлое, тем более мы видим человека запеленутым в речевые и образные штампы и трафареты, в формулы оценок и

__________(3), в формулы житейской__________(4),

практического___________(5), верований. Он разгружен

от необходимости думать: почти на всякий случай жизни, почти на всякий вопрос есть изречение, пословица, цитата,

стих, пропись, обобщенный художественный_______(6)».

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

A) образ Е) рассудок

Б) поведение Ж) преемственность

B) демократия 3) традиция Г) новаторство И) мудрость Д) искусство

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите

под каждым номером букву, соответствующую выбранному

вами слову.

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк

ответов.

Ответ: ЗВБИЕА.

Тема 3. Средства массовой информации

Огромное влияние на формирование духовных образцов (эталонов) массовой культуры оказывают средства массовой информации (СМИ).

Средства массовой информации представляют собой:

• Совокупность всех каналов передачи информации: печать (газеты, журналы, бюллетени, информационные листки и т. д.); радио; телевидение; кинематограф; видео; Интернет.

• Совокупность всех жанров, посредством которых реализуется все содержание массовой информации: заметка; интервью; репортаж; отчет; корреспонденция; комментарий; обозрение; беседа; ток-шоу; пресс-конференция; анкета; очерк; эссе; интерактивный опрос; фельетон; памфлет.

Средства массовой информации влияют не только на чувства, умонастроения, социальные установки, ценностные ориентации и т. д., но и на то, в какой форме и какими способами они распространяются среди различных социальных групп, как проявляются в деятельности и поведении последних. Их огромная роль станет особенно очевидной, если учесть, что инструменты коммуникации и знания, как таковые, являются одновременно инструментами власти.

Оперативность и динамичность, широкое использование документальных и художественных форм способствуют тому, что СМИ быстро и эффективно воздействуют на духовную жизнь общества, на сознание широчайших народных масс. Они могут достаточно оперативно и легко склонить общественное мнение в поддержку каких-то конкретных целей, кампаний, того или иного политического курса и т. п. СМИ способствуют восприятию и усвоению людьми господствующих ценностей, идеалов, идейно-политических установок и т. д. СМИ, характеризующиеся универсальностью, стандартизируют и формируют однородную культуру, унифицируют мнения, ориентации, установки, поведенческие ориентиры.

Словесное выражение информации, особенно для аудиовизуальных СМИ, не единственный и не всегда самый главный элемент информационной деятельности. Всевозрастающий поток образов, символов, сигналов отодвигает слово не только как средство передачи, но и как элемент культуры нашего времени. СМИ приобретают роль основного агента производства и распределения культуры.

Функции СМИ

| Наименование функции | Бе содержание |

| Коммуникативная | Установление контакта с массовой аудиторией как совокупностью субъектов, имеющих цель получить информацию |

| Непосредственно-организаторская | Отражение роли СМИ как «четвертой власти» в обществе |

| Идеологическая (социально-ориентирующая) | Оказание влияния на мировоззренческие основы и ценностные ориентации общества, на самосознание людей, их идеалы и стремления, включая мотивацию поведения |

| Культурно-образовательная | Участие в пропаганде и распространении в жизни общества высоких культурных ценностей, воспитание людей на образах общемировой культуры |

| Рекламно-справоч-ная | Удовлетворение утилитарных запросов в связи с различными увлечениями разных слоев общества (сад, 'огород, туризм, шахматы, коллекционирование и т. д.) |

| Рекреативная | Создание условий для развлечений, снятия напряжения, получения удовольствия |

Образец задания

1 ВЗ. | Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.

(1) На сегодняшний день пресса, радио и телевидение стали неотъемлемыми атрибутами современной жизни. (2) В советский период в массово-информационной сфере не было такого разнообразия изданий и передач, представляющих весь спектр мнений. (3) Среди исследователей массовой коммуникации существует мнение, утверждающее, что в советское время методы воздействия на аудиторию носили принудительный характер. (4) На наш взгляд, демократическое общество приносит с собой иные модели воздействия на население, поскольку теперь работает не армейская иерархия, а игра на равных. Определите, какие положения текста носят: А)4>актический характер Б) характер оценочных суждений

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

Ответ: ААББ,

Тема 4. Искусство, его формы, основные направления

Искусство — центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного сознания.

Существует ряд теорий происхождения искусства:

— биологизаторская — происхождение искусства из потребности привлечения внимания противоположного пола. Искусство возникает из душевного волнения, психики, находящейся в состоянии конфликта, в моменты преобразования и переключения энергии элементарных влечений на цели высокой творческой деятельности;

— игровая — причины возникновения искусства в потребности расходования человеком нерастраченной в трудовой деятельности энергии, в необходимости тренировки для усвоения социальных ролей;

— магическая — искусство — форма различных видов магии, внедренной в повседневную деятельность еще первобытного человека;

— трудовая — искусство — результат труда: полезные качества произведенных предметов становятся объектом художественного наслаждения.

Искусство — практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей. Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно создает особую реальность — художественную, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека.

В обществе существуют разные взгляды на искусство: искусство — подражание природе; «природа — лучший мастер форм». Искусство — творческое самовыражение личности или знаково-символическая концепция.

Предмет искусства — человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях. Жизнь людей отражается в искусстве во всем многообразии в форме художественных образов, которые, будучи результатом вымысла, тем не менее являются отражением действительности и всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов,

событий и явлений. С помощью художественного образа происходит процесс художественного обобщения, выделения существенных признаков познаваемых предметов.

Форма бытия искусства — художественное произведение, имеющее видовую и жанровую определенность и осуществляющееся в качестве материального предмета — знака, который передает людям определенную художественную концепцию, обладающую эстетической ценностью.

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой: архитектура (зодчество); живопись (жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анималистический жанр, исторический жанр); скульптура (станковая, декоративная, монументальная); декоративно-прикладное искусство; литература; музыка; театр; цирк; балет; кино; фотоискусство; эстрада.

Искусство как форма художественного познания обладает спецификой: является образным и наглядным; использует особые способы воспроизведения окружающей действительности, средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово; звук; цвет и т. д.); играет большую роль в процессе познания, воображения и фантазии познающего субъекта.

Искусство выполняет в обществе множество разнообразных функций, по поводу содержания которых между сторонниками различных теорий ведутся споры.

Функции искусства

| Наименование функции | Ее содержание |

| Общественно-преобразующая | Оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества |

| Художественно-концептуальная | Анализирует состояние окружающего мира |

| Воспитательная | Формирует личность, чувства и мысли людей |

| Эстетическая | Формирует эстетические вкусы и потребности человека |

| Утешительно-компенсаторная | Восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности |

Окончание табл.

| Наименование функции | Бе содержание |

| Предвосхищения | Предвосхищает будущее |

| Внушающая | Воздействует на подсознание людей, на человеческую психику |

| Гедонистическая (от греч. наслаждение) | Доставляет людям удовольствие |

| Познавательно-эвристическая | Отражает и осваивает те стороны жизни, которые труднодоступны науке |

Образец задания

С8. I Изложите Ъвои мысли (свою точку зрения, отношение)

по поводу поднятых Вчприведенных высказываниях проблем. Приведите необходимый ^ргумен^ы для обоснования своей позиции.

Выполняя задание, используйте знания, полученные в курсе обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт.

«Цель искусства — не греза, а реальная жизнь» (Р. Роллан).

«Искусство любят те, кому не удалась жизнь» (В. Ключевский).

Комментарий: мини-сочинение (эссе) по обществознанию должно:

— соответствовать базовой обществоведческой науке (философии, социальной психологии, экономике, социологии и др.), к которой отнесена анализируемая проблема (высказывание мыслителя);

— содержать относительно узкий круг подлежащих рассмотрению вопросов, которые раскрываются с опорой на знания, полученные при изучении курса обществознания (отвечайте на вопросы типа: С какими основными компонентами обществоведческого знания связана рассматриваемая тема? Что я должен (на) знать, чтобы раскрыть ее?);

— включать ясно выраженное и аргументированное собственное понимание проблемы и отношение к ней (отвечайте на вопросы типа: Согласен (на) ли я с этим высказыванием? Или не согласен (на)? Или согласен (на) не во всем? Почему? В чем состоит моя собственная позиция по данной проблеме?);

— содержать термины, понятия, обобщения, факты, приме-рыу связанные с конкретной, ставшей предметом анализа проблемой (отвечайте на вопросы типа: Какие известные мне из курса обществознания понятия и термины я должен

(на) привести? Какие теоретические обобщения мне следует учесть? Какими фактами, примерами я могу подтвердить свое мнение? Убедительны ли они?); отличаться корректностью в их использовании;

— характеризоваться свободной композицией, непринужденностью повествования, парадоксальностью, внутренним смысловым единством, небольшим объемом, продуманной структурой:

• Начинать эссе следует с ясного и четкого определения личной позиции: «Я согласен (на) с данным мнением»; «Я не могу присоединиться к этому утверждению»; «В данном высказывании есть то, с чем я согласен (на), и то, что кажется мне спорным».

• Уже в следующем предложении уместно сформулировать понимание высказывания, ставшего темой эссе. Не стоит дословно повторять это утверждение. Важно так раскрыть его основную мысль, чтобы стал очевиден контекст, который определит ее содержание и сущность.

• Основная часть эссе представляет собой относительно развернутое изложение вашего собственного мнения в отношении поставленной проблемы.

Каждый тезис необходимо аргументировать, используя факты и примеры из общественной жизни и личного социального опыта:

Тезис — то, что требуется доказать

Аргументы — факты, примеры, доводы, суждения

Выводы — в силу каких доказательств ваш тезис верен

Целесообразно, чтобы каждый абзац эссе содержал только

одну основную мысль.

• В заключительном предложении (абзаце) подводятся итоги работы.

Иногда бывает уместно перечислить вопросы, которые связаны с темой, но остались нераскрытыми, или указать на аспекты и связи, в которых рассмотренная проблема приобретает новое измерение. К достоинствам эссе можно отнести:

— наличие краткой информации об авторе высказывания, ставшего темой эссе (например, «политический деятель», «английский историк», «общественный деятель» и т. д.);

— включение имен его предшественников, последователей или научных противников;

— описание различных точек зрения на проблему или разных подходов к ее решению;

— наличие указания на многозначность используемых понятий и терминов с обоснованием того значения, в каком они применяются в эссе;

— присутствие указания на альтернативные варианты решения проблемы.

Тема 5. Наука

Наука — форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель постижения истины и открытия объективных законов.

Современная наука — явление многогранное по своим основным признакам и характеристикам.

Наука

| ___..................1, Социальный институт со своей структурой и функциями | • Отрасль духовного производства | • Особая система знаний (в форме научных представлений, понятий, теорий), приведенная в целостную систему на основе определенных принципов |

| Особая система общественных организаций, учреждений, вырабатывающих, хранящих, распространяющих и внедряющих знания (НИИ, вузы, академические институты, Академия наук РФ и др.) | Система научных исследований | Опытно-конст-руктор-ские изыскания |

| Основная продукция | ||

| Понятия, законы, теории |

Наука подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой тем, какую сторону действительности, форму материи они изучают.

| Основа классификация | Виды науки |

| Предмет и метод познания | — Науки о природе: естествознание — Науки об обществе: обществознание (гуманитарные, социальные науки) — Науки о познании и мышлении: логика, гносеология, диалектика — Технические науки и математика |

Окончание табл.

| Основа классификация | Виды науки |

| «Удаленность» от практики | — Фундаментальные науки: отсутствует прямая ориентация на практику — Прикладные науки: присутствует непосредственная ориентация на применение результатов научного познания для решения производственных и социально-практических проблем |

Границы между отдельными науками условны и подвижны. По мере накопления научных знаний, информации требуется все большая специализация ученых, дифференциация науки, ее дробление на более узкие области. В то же время идет противоположный процесс — интеграция научного знания.

Современные ученые предлагают несколько моделей развития научного знания.

| Наименование модели | Бе содержание |

| 1. Постепенное развитие науки | Истоки любого нового знания можно найти в прошлом, а работа ученого должна сводиться лишь к внимательному изучению работ своих предшественников |

| 2. Развитие науки через научные революции | Периодически любая наука должна переживать коренную смену господствующих в ней представлений и переходить от «этапа спокойного развития» к «этапу кризиса и смены парадигм»1 |

| 3. Развитие науки через приближение к познавательным стандартам естествознания | За эталон принимаются теоретические построения и методы естествознания, прежде всего — физики. Отсюда и критерии любого научного знания: точность, доказательность, экспериментальная проверяемость |

| 4. Развитие через интеграцию научного знания | Строить систему знания на основе извлечения ее элементов из различных научных дисциплин: использование теории и методов других наук |

1 Парадигмой называется господствующая система идей и теорий, которая служит эталоном мышления в конкретный исторический период и позволяет ученым и обществу успешно решать стоящие на повестке дня мировоззренческие и практические задачи.

Являясь подсистемой более сложной системы — общества, наука испытывает на себе определенное воздействие последней, хотя она развивается по своим собственным законам.

Наука

Общество

Потребности развития общества Материально-техническая база общества

Внутренние законы науки

• Преемственность (сохранение положительного содержания старых знаний в новых)

• Чередование относительно спокойных периодов развития и периодов «крутой ломки» фундаментальных законов и принципов (научные революции)

• Сочетание процессов дифференциации и интеграции

• Углубление и расширение процессов математизации и компьютеризации

Функции современной науки

| Наименование функции | Бе содержание |

| Культурно-мировоззренческая | Помогает человеку не только объяснить известные ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему, рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии, выработать свое мировоззрение, научные представления — часть общего образования, культуры |

| Познавательно-объяснительная | Осуществляет познание и объяснение устройства мира и законов его развития |

| Прогностическая | Осуществляет прогнозирование последствий изменения окружающего мира, раскрывает возможные опасные тенденции развития общества, формулирует рекомендации по их преодолению |

Образец задания

Запишите слово, пропущенное в схеме.

НАУКА

Фундаментальная

Ответ: Прикладная.

Тема б. Социальная и личностная значимость образования

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей.

Образование — один из способов становления личности путем получения людьми знаний, приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и творческих способностей через систему таких социальных институтов, как семья, школа, средства массовой информации.

Цель образования — приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния.

Основной путь получения образования — обучение и самообразование, т. е. если знания, умения и навыки приобретаются человеком самостоятельно, без помощи других обучающих лиц.

Функции образования

| Наименование функции | Бе содержание |

| Экономическая | Формирование социально-профессиональной структуры общества, где люди способны осваивать научные и технические новшества и эффективно использовать их в профессиональной деятельности |

| Социальная | Социализация личности, воспроизводство социальной структуры общества. Образование — важнейший канал социальной мобильности |

| Культурная | Использование раннее накопленной культуры в целях воспитания индивида, развития его творческих способностей |

Социально-экономический и политический строй, культурно-исторические и национальные особенности определяют характер системы образования.

| Компоненты | \^ | |||

| | | ||||

| Совокупность образовательных стандартов и программ | Органы управления образованием | Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования | ||

| к | » S * | |||

| Сеть - образовательных учреждений | Система образования в России | • Гуманистический характер образования • Приоритет общечеловеческих ценностей • Право личности на свободное развитие • Единство федерального образования при праве на своеобразие образования национальных и региональных культур • Общедоступность образования • Адаптивность системы образования к потребностям обучаемых • Светский характер образования в государственных учреждениях • Свобода и плюрализм в образовании • Демократический, государственно-общественный характер управления и самостоятельность образовательных учреждений | ||

| • Дошкольные образовательные учреждения • Общеобразовательные школы (гимназии) • Профессионально-технические учебные заведения (лицеи, колледжи) • Учреждения дополнительного образования детей (дома школьников, творчества юных и т. д.) • Духовные учебные заведения (семинарии, духовные академии, теологические факультеты и т. д.) • Университеты, колледжи, технические школы • Учреждения по подготовке научных и научно-педагогических кадров • Учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров (институты, факультеты, центры и т. д.)

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Подборка статей по вашей теме:

|

2015-10-13

2015-10-13 4523

4523