При инженерной разведке водной преграды требуется выбрать место переправы, пути подхода к ней, съезды в воду и выезды на противоположный берег, определить характеристики водной преграды (скорость течения, глубину, ширину и др.) и исходный район для сосредоточения переправочных средств и материалов. Для ведения инженерной разведки водной преграды назначается инженерно-разведывательный дозор (ИРД) в составе отделения. ИРД должно быть обеспечено надувной лодкой типа НЛ-8, спасательными жилетами, миноискателями, комплектом средств разведки и разминирования типа КР-И (ПИК-1), флажками и указками, саперным дальномером ДСП-30, биноклем, тонким тросом диаметром 3 – 5 мм, рулеткой, катушкой с мерной лентой, вехами длиной 2,5 – 3 м, гиревыми ударниками, горным компасом типа ГК-2, донным щупом, шанцевым инструментом, планшетами, секундомером, поплавками (или гидровертушкой), в зимнее время – ледобуром, ледомерной рейкой и др.

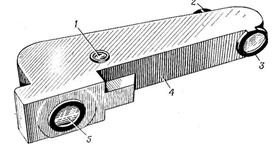

Определение характеристик реки представлено на рис. 9.34

|

Рис. 9.34. Определение характеристик реки: а - скорость течения с помощью поплавка;

|

|

|

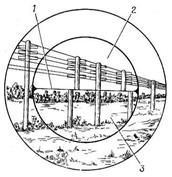

б, в - ширины реки, соответственно с помощью бинокля и геометрическим способом;

1 - поплавок; 2 - вешки; 3 - вертикальный предмет на противоположном берегу

Измерение скорости течения поплавком (рис. 9.34 а) производится на прямолинейном участке русла с максимальной глубиной и длиной 25 - 30 м. Границы выбранного участка фиксируются парными вехами, установленными на исходном берегу на расстоянии 10 - 15 м одна от другой. Поверхностная скорость определяется путем деления длины участка (в метрах) на время (в секундах) проплыва между створами, обозначенными вехами.

Ширину водной преграды можно определять непосредственным промером с помощью перетянутого с одного берега на другой стального мерного каната, снабженного метками через 5 м.

При наличии бинокля ширина водной преграды определяется (рис. 9.34 б) следующим образом. Сначала измерения по горизонтальной шкале производят от точки А у уреза воды исходного берега замечая, при этом, число делений n1 на шкале бинокля, между которыми располагаются выбранные на противоположном берегу предметы. Затем переходят от берега по прямой линии до точки Б на расстояние (k=20 м) и замечают новое число делений n2,между которыми располагаются те же предметы.

Искомая ширина реки определяется по формуле:

, (9.11)

, (9.11)

Также измерения можно проводить с применением вертикальной шкалы бинокля, для этого от уреза воды исходного берега определяют количество делений, которые перекрывают предмет, находящийся у уреза воды противоположного берега.

Зная высоту предмета можно определить ширину реки:

|

|

|

L= (1000 H)/ n, (9.12)

где L – ширина реки, м

H – высота предмета (камня, человека, машины и т.п.), м

n – количество вертикальных делений бинокля.

Таким же образом применяется перископ инженерной разведки ПИР (рис. 9.35, 9.36).

|

|

Определить ширину водной преграды или дальность до какого-либо объекта (предмета) на местности с помощью угломерной сетки перископа возможно в том случае, когда известны размеры (высота, длина) этого объекта или находящегося в непосредственной близости от него другого объекта. В этом случае дальность в метрах до объекта (Д) определяется по формуле:

Д= 1000В/У, м (9.13)

где В – величина предмета (высота, длина), м;

У – количество больших делений, перекрывающих предмет.

При определении ширины реки геометрическим способом (рис. 9.34 в) действуют следующим образом:

на противоположном берегу замечают предмет у уреза воды (точка А) и на исходном берегу ставят веху (точка В);

из точки В (место стояния) вдоль берега разбивают базис ВД под прямым углом к АВ длиной, равной примерно ширине реки. В конце базиса в точке Д ставят веху;

из точки Д под прямым углом к ВД провешивают перпендикуляр ДЕ, равный примерно половине базиса, и в точке Е устанавливают веху. Затем двойным визированием устанавливают вешку в точке С пересечения линии ДЕ с базисом ВД и измеряют расстояние ВС, СД, ДЕ.

Из подобия треугольников АВС и СДЕ определяют ширину реки:

, м (9.14)

, м (9.14)

Также ширину водной преграды можно определять при помощи саперного дальномера ДСП-30 (рис. 9.37, 9.38).

| |||

| |||

При определении ширины водной преграды с помощью саперного дальномера ДСП-30 действуют следующим образом:

на противоположном берегу выбирают наиболее ярко очерченный предмет, расположенный вблизи от уреза воды (столб, ствол дерева, веху и т.п., в ночное время - фонарь);

дальномер наводят на объект так, чтобы он находился примерно в середине измерительного окна, а его ось была бы перпендикулярна к линии раздела верхнего и нижнего полуполей окна;

совмещают изображение объекта в обоих полуполях окна, после чего по шкале производят отсчет измеряемого расстояния;

повторяют измерения еще два-три раза и по полученным отсчетам вычисляют среднее арифметическое значение.

Глубину водной преграды и профиль ее поперечного сечения определяют, при отсутствии специального эхолота, непосредственным промером с помощью перетянутого с одного берега на другой стального мерного каната, снабженным метками через 5 м.

Промер глубины ведется с лодки вдоль каната по намеченной оси створа переправы с помощью глубиномера, рейки, багра или лота. К фактической глубине преграды прибавляется толщина слоя ила.

Расстояние между точками промера глубин принимают на участках с глубиной более 0,4 м через 5 м, а на участках с глубиной менее 0,4 через 2,5 м.

2015-10-22

2015-10-22 6931

6931