В течение советского периода (с 1917 года по декабрь 1991 года – распад СССР) институт государственной службы проходит свое становление и развитие только в социальном значении. Формирование института государственной службы в правовом значении не осуществляется на данном этапе.

Конституция РСФСР была принята на V Всероссийском съезде Советов (4-10 июля 1918 г.). Она закрепила систему государственного управления, основой которой объявлялись Советы рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов как форма диктатуры пролетариата, а также основы национальной политики, принципы Советской Федерации, основы советской государственной службы. Схема государственных законодательных (представительных) и исполнительных органов власти и управления, сложившаяся в России в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 г., изображена на рис. 7.

Рис. 7. Органы, в которых осуществлялась государственная служба в период действия Конституции 1918 г.

Практически все лица, занятые в центральных и местных органах власти и управления, считались государственными служащими.

За первые три года Советской власти численность управленческого персонала увеличилась почти в 5 раз. Причины такого роста - ликвидация рыночных механизмов саморегулирования и попытка заменить их огромными по численности, но непрофессиональными отрядами «новых управленцев».

Развивается процесс сращивания партийных и государственных структур, партийной и государственной службы.

В советском госуправлении 20-30 гг. формируются республиканский строй, российский федерализм в сочетании с унитаризмом; единство власти и управления, законодательная и исполнительная вертикали власти, судебная власть; правящая роль коммунистической партии, что обусловило партийно-государственную природу управления; централизация и бюрократизация управления и др.

В 30-е гг. деформируется советское управление, усиливается идеологический и партийный монополизм, возникают и укрепляются культ личности, авторитарность партийно-государственной элиты, оторванность ее от народа, отчуждение народа от власти и управления. Утвердилась в управлении воля высшего должностного лица, власть чиновно-бюрократического аппарата, предельная концентрация полномочий в руках всевластной партийно-государственной верхушки, подчиненность советских (государственных) органов власти и управления партийным и, соответственно, советских служащих - партийным служащим. На функционировании государственной службы весьма негативно сказывались ставшие обыденными явлениями нарушение законности, принижение роли суда, прокуратуры, правовой и судебный произвол, массовые репрессии. Схема государственного управления, сложившаяся в России в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. и Конституцией РСФСР 1937 г., органов ее законодательной и исполнительной власти, непосредственно отражающая во многом и структуру должностей государственной службы по данным ветвям государственной власти и, отчасти, отраслям народного хозяйства, отображена на рис. 8

Рис. 8. Органы, в которых осуществлялась государственная служба по Конституции РСФСР 21 января 1937 г.

Военные и послевоенные 1940-е годы. Совершенствуемая на основе Конституции СССР система управления стала приобретать на рубеже 30-40-х гг. в условиях мировой войны характер военного управления. Система управления обрела такие специфические неконституционные черты, как милитаризм, чрезвычайность, директивность, жесткий централизм, репрессивность и т.п. Эти черты своеобразно сочетались с конституционными принципами, система управления применила военно-мобилизационные принципы, объединяла ресурсы краев, областей, республик и других административно-территориальных образований, поднимала их население во имя победы в Великой Отечественной войне. Поиск спасительных действенных мер по избавлению страны от реально угрожавшей ей катастрофы, от угрозы порабощения привел к созданию уже 30 июня 1941 г. Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР как чрезвычайного органа.

ГКО СССР, наделенный неограниченными полномочиями, объединил государственные, партийные, общественные начала управления, стал авторитетным и действенным органом власти и управления, возглавил вертикали советского, партийного, всего гражданского управления сражавшегося государства. При этом особенностью деятельности ГКО было отсутствие собственного разветвленного аппарата. Руководство осуществлялось через аппарат органов государственного управления, партийных комитетов. Лишь в важнейших отраслях народного хозяйства, в союзных и автономных республиках действовал институт уполномоченных ГКО. На местах и в наиболее стратегически важных регионах формировались и действовали областные и городские комитеты обороны.

Несмотря на огромные людские потери, связанные не только с военными действиями, но и неоправданными репрессиями со стороны органов власти, победный май 1945 г. стал триумфом героизма и самоотверженности советских народов, а в известной мере - и советского госуправления, его жизнестойкости и способности перестраиваться без серьезных сбоев адекватно экстремальным условиям войны.

В послевоенный период государственное управление перестроилось на конституционной основе и обеспечило перевод страны на мирные рельсы, восстановление разрушенного войной народного хозяйства, повышение уровня жизни советских людей и подъем экономики.

Вместе с тем сложившиеся в годы войны директивный стиль, власть разбухшей номенклатурной бюрократии, чрезмерно увеличившегося аппарата государственных и партийных органов, командно-административные и авторитарные методы управления медленно изживались во властных структурах и деятельности государственных служащих. Отрицательно сказывались и недостаточная профессиональная подготовка государственных служащих всех звеньев вертикали власти, внедряемые идеология культа личности, политическая нетерпимость.

На рубеже 40-50-х гг. явно обозначились кризисные явления в управлении и функционировании аппарата партийно-государственной службы.

Развитие и реформирование государственного управления во второй половине 50-х - середине 60-х гг. характеризовалось такими основными чертами:

Разоблачение культа личности Сталина (1956 г.) и преодоление его последствий, в том числе для развития управленческой системы, государственной службы.

Ликвидация тоталитарно-репрессивного политического режима сталинизма и начало демократизации советского общества, органов власти и управления, государственной службы.

Попытка реформирования системы управления, принятие III Программы правящей КПСС (1962г.) и подготовка проекта новой Конституции.

Отстранение от политического руководства Н.С. Хрущева (1964 г.) и критика субъективизма и волюнтаризма в управлении обществом, в деятельности советских и партийных органов власти и управления и занятых в них работников.

Реформирование системы партийно-политического и государственного управления в СССР.

Конец 60-х - начало 80-х гг. - период стагнации системы государственного управления в СССР. В 1973 г. стала формироваться трехзвенная система управления «министерство - производственное объединение — предприятие», однако предприятия оставались бесправными. Согласование государственных планов развития народного хозяйства по-прежнему шло через партийные органы.

Несмотря на принятие в 1977 г. новой Конституции СССР, задуманная, казалось бы, стройная система государственной власти в Советском Союзе и РСФСР как его составной части на практике дополнялась параллельно функционировавшей партийно-номенклатурной, которая зачастую подменяла Советы — органы государственной власти.

Наступившая стагнация экономики обусловила необходимость перестройки управления как одну из главных задач, стоящих перед обществом.

«Перестройка» (1985—1991 гг.): модернизация управленческого аппарата. Основные вехи этого периода:

Смена руководства КПСС и курс на ускорение социально-экономического развития страны. Ставший Генеральным секретарем ЦК КПСС 11 марта 1985 г. М.С. Горбачев начал радикальные перемены в обществе, провозгласил курс на гласность и демократию. Принимается ряд постановлений, способствующих поэтапному переходу к рыночной экономике. Началась мощная управленческая реформа, означающая демонтаж традиционной для СССР административно-командной системы управления.

В годы «перестройки» была осуществлена массовая смена кадров, которая наряду с устранением престарелых партократов привела в ряде случаев к резкому снижению компетенции политического руководства (к началу 1987 г. было заменено 70% членов Политбюро, 60% секретарей обкомов КПСС, 40% всего личного состава ЦК КПСС), партийных и государственных служащих в центре и на местах.

Разворачиваются гласность, борьба с бюрократизмом, перестройка работы органов государственной и партийной власти, госслужащих.

Однако в 1990 г. в стране начался новый этап глобального социально-политического кризиса, непосредственно приведший к крушению советской государственности. Состоявшийся в июле 1989 г. последний XXVIII съезд КПСС выявил полный раскол партийных рядов. КПСС отводилась роль руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций. Республиканские, краевые, областные партийные организации и их комитеты организовывали исполнение директив ЦК КПСС.

Срок полномочий Верховного Совета РСФСР и Верховных Советов автономных республик - 5 лет Сессии ВС РСФСР созывались два раза в год.

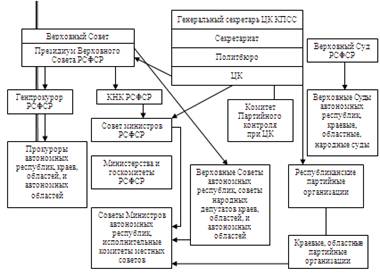

Осуществление государственной власти по Конституции РСФСР 1978 года можно проследить по рисунку 9.

Рис. 9. Осуществление государственной власти в РСФСР по Конституции РСФСР 1978 г.

Высшие органы государственной власти автономных республик, краев, областей, автономных областей и округов имели право приостанавливать исполнение постановлений и распоряжений, отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов Советов народных депутатов.

Высший судебный орган РСФСР, осуществлявший надзор за судебной деятельностью судов РСФСР в пределах, установленных законом. Все суды РСФСР образуются на началах выборности судей и народных заседателей.

В конце 80-90-х гг. сложилось уникальное сочетание кризисных объективных социально-экономических условий и неблагоприятных субъективных личностных и партийных факторов, которые в совокупности обусловили неожиданно трагический финал для СССР - прекращение его функционирования в декабре 1991 г.

• государственная служба во многом носила подчиненный характер по отношению к партийной службе, а нередко и срасталась с последней;

• лишь в первые постсоветские годы (1992-1995 гг.) государственная и муниципальная служба в России начинает формироваться как самостоятельный институт, учитывающий отечественный и зарубежный опыт.

2018-01-21

2018-01-21 2857

2857