Фонд свободных аминокислот организма составляет примерно 35 г. Источники свободных аминокислот в клетках - белки пищи, собственные белки тканей и синтез аминокислот из углеводов. Многие клетки используют аминокислоты для синтеза белков, а также фосфолипидов мембран, гема, пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, биогенных аминов и других

Какой-либо специальной формы депонирования аминокислот не существует. Поэтому резервом аминокислот могут служить все функциональные и структурные белки тканей, но преимущественно белки мышц.

В организме человека в сутки распадается на аминокислоты около 400 г белков, примерно такое же количество синтезируется. Поэтому тканевые белки не могут восполнять затраты аминокислот при их катаболизме и использовании на синтез других веществ. основным источником аминокислот организма служат белки пищи.

АК содержат почти 95% всего азота, поэтому именно они поддерживают азотистый баланс организма. Азотистый баланс - разница между количеством азота, поступающего с пищей, и количеством выделяемого азота. Если количество поступающего азота равно количеству выделяемого, то наступает азотистое равновесие. Такое состояние бывает у здорового человека при нормальном питании. Азотистый баланс может быть положительным (азота поступает больше, чем выводится) Отрицательный азотистый баланс (выделение азота преобладает над его поступлением) наблюдают при старении, голодании и во время тяжёлых заболеваний.При безбелковой диете азотистый баланс становится отрицательным. Минимальное количество белков в пище, необходимое для поддержания азотистого равновесия, соответствует 30-50 г/cyt, оптимальное же количество при средней физической нагрузке составляет ∼100-120 г/сут.

|

|

|

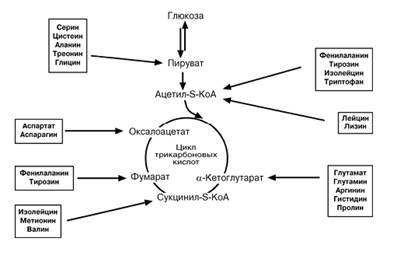

аминокислоты, синтез которых сложен и неэкономичен для организма- незаменимыми. К ним относят фенилаланин, метионин, треонин, триптофан, валин, лизин, лейцин, изолейцин.

Две аминокислоты - аргинин и гистидин называют частично заменимыми. - тирозин и цистеин - условно заменимые, так как для их синтеза необходимы незаменимые аминокислоты. Остальные аминокислоты легко синтезируются в клетках и называются заменимыми. К ним относят глицин, аспарагиновую кислоту, аспарагин, глутаминовую кислоту, глутамин, серии, пролин, аланин.

Однако безбелковое питание заканчивается гибелью организма. Исключение даже одной незаменимой аминокислоты из рациона ведёт к неполному усвоению других аминокислот и сопровождается развитием отрицательного азотистого баланса, истощением, остановкой роста и нарушениями функций нервной системы.

|

|

|

В пищевых продуктах содержание свободных аминокислот очень мало. Под действием протеаз ЖКТ белки пищи распадаются на отдельные аминокислоты, которые затем поступают в клетки тканей.

В пищевых продуктах содержание свободных аминокислот очень мало. Под действием протеаз ЖКТ белки пищи распадаются на отдельные аминокислоты, которые затем поступают в клетки тканей.

Трансаминирование - реакция переноса α-аминогруппы с ак-ы на α-кетокислоту, в результате чего образуются новая кетокислота и новая ак. процесс трансаминирования легко обратим

Реакции катализируют ферменты аминотрансферазы, коферментом которых служит пиридоксальфосфат.

Аминотрансферазы обнаружены как в цитоплазме, так и в митохондриях. В клетках человека найдено более 10 аминотрансфераз, отличающихся по субстратной специфичности. Вступать в реакции трансаминирования могут почти все аминокислоты, за исключением лизина, треонина и пролина.

- На первой стадии к пиридоксальфосфату в активном центре фермента присоединяется аминогруппа ак-ы. Образуются комплекс фермент-пиридоксаминфосфат и кетокислота - первый продукт реакции. Этот процесс включает промежуточное образование 2 шиффовых оснований.

- На второй стадии комплекс фермент-пиридоксаминфосфат соединяется с кетокислотой и через промежуточное образование 2 шиффовых оснований передаёт аминогруппу на кетокислоту-образуется новая аминокислота.

Чаще всего в реакциях трансаминирования участвуют аминокислоты, содержание которых в тканях значительно выше остальных - глутамат, аланин, аспартат и соответствующие им кетокислоты - α -кетоглутарат, пируват и оксалоацетат. Основным донором аминогруппы служит глутамат.

Наиболее распространёнными ферментами являются: АЛТ (АлАТ) катализирует реакцию транса-минирования между аланином и α-кетоглутаратом. Локализован этот фермент в цитозоле клеток многих органов, но наибольшее его количество обнаружено в клетках печени и сердечной мышцы. ACT (АсАТ) катализирует реакцию трансаминирования между аепартатом и α-кетоглутаратом. образуются оксалоацетат и глутамат. Наибольшее его количество обнаружено в клетках сердечной мышцы и печени. органоспецифичность этих ферментов.

В норме в крови активность этих ферментов составляет 5-40 Е/л. При повреждении клеток соответствующего органа ферменты выходят в кровь, где активность их резко повышается. Поскольку ACT и АЛТ наиболее активны в клетках печени, сердца и скелетных мышц, их используют для диагностики болезней этих органов. В клетках сердечной мышцы количество ACT значительно превышает количество АЛТ, а в печени - наоборот. Поэтому особенно информативно одновременное измерение активности обоих ферментов в сыворотке крови. Соотношение активностей ACT/АЛТ называют "коэффициент де Ритиса". В норме этот коэффициент равен 1,33. При инфаркте миокарда активность ACT в крови увеличивается в 8-10 раз, а АЛТ - в 2,0 раза.

При гепатитах активность АЛТ в сыворотке крови увеличивается в ∼8-10 раз, a ACT - в 2-4 раза.

Дезаминирование АК — реакция отщепления α-аминогруппы от АК, в результате чего образуется соответствующая α-кетокислота и выделяется молекула аммиака.

Дезаминирование бывает прямым и непрямым.

Прямое дезаминирование - это дезаминирование, которое происходит в 1 стадию с участием одного фермента. Прямому дезаминированию повергаются глу, гис, сер, тре, цис.

Окислительное дезаминирование -самый активный вид прямого дезаминирования АК.

1. Глутаматдегидрогеназа (глу-ДГ) - олигомер, состоящий из 6 субъединиц содержит кофермент НАД+. Глу-ДГ катализирует обратимое дезаминирование глу, очень активна в митохондриях клеток практически всех органов, кроме мышц. Глу-ДГ аллостерически ингибируют АТФ, ГТФ, НАДH2, активирует избыток АДФ. Индуцируется кортизолом).

Реакция идёт в 2 этапа. Вначале происходит ферментативное дегидрирование глутамата и образование α-иминоглутарата, затем — неферментативное гидролитическое отщепление иминогруппы в виде аммиака, образуется α-кетоглутарат.

|

|

|

2017-11-01

2017-11-01 3780

3780