Классификация СЭЗ

Тема 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (СЭЗ)

Со времени подписания в 1973г. Киотской конвенции, определяющей свободную зону как своеобразный внешнеторговый анклав, где товары считаются находящимися за пределами таможенной территории, СЭЗ получили широкое распространение во многих странах. Международные корпорации рассматривают СЭЗ как благоприятные территории, где можно получить сверхприбыль (норма прибыли в СЭЗ в среднем составляет 30-35%, а в азиатских зонах – более 40%). Сроки окупаемости капиталовложений в СЭЗ сокращаются в 2-3 раза.

Выделяют следующие типы СЭЗ: таможенные зоны; беспошлинные торговые зоны; таможенные свободные зоны; зоны свободной торговли; внешнеторговые зоны; предпринимательские зоны; зоны технико-экономического развития; зоны развития новой и высокой технологии; научно-промышленные парки; экспортно-производственные зоны; свободные промышленные зоны; оффшорные центры; свободные банковские зоны; туристические центры и др.

СЭЗ – это часть национальной территории, имеющая расширенную самостоятельность в решении хозяйственных вопросов, особый режим управления и преференциальные условия экономической деятельности для иностранных и национальных предпринимателей.

|

|

|

Классификацию СЭЗ осуществляют по 4 критериям:

1. По характеру деятельности.

2. По степени интегрированности в мировую и национальную экономику.

3. По отраслевому признаку.

4. По характеру собственности.

I. По характеру деятельности выделяют:

1. Зоны свободной торговли представляют собой ограниченные участки территории, в пределах которой установлен льготный режим хозяйственной, в т.ч. внешнеэкономической, деятельности. Возникли еще в XVII – XVIII вв. Функции их сводятся к ввозу, хранению, сортировке, упаковке и перевалке товаров. Иногда допускается незначительная обработка иностранных товаров в целях их дальнейшего реэкспорта. К числу ЗСТ можно отнести магазины «дьюти фри» в международных аэропортах и свободные гавани (порты) со льготным торговым режимом.

2. Экспортно-производственные или промышленно-производственные зоны. Их относят к зонам 2-го поколения, возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них стали ввозить не только товары, но и капитал, заниматься не только торговлей, но и производственной деятельностью.

Промышленно-производственные зоны создаются на территории со специальным таможенным режимом, где производится экспортная или импортозамещающая продукция. Эти зоны пользуются существенными налоговыми и финансовыми льготами.

3. Научно-промышленные парки или технико-внедренческие зоны. Относятся к зонам 3-го поколения (70-80-е гг. XXв.). В них концентрируются национальные и зарубежные исследовательские, проектные, научно-производственные фирмы, пользующиеся единой системой налоговых и финансовых льгот.

|

|

|

Наибольшее число таких зон функционирует в США (технопарки), Японии (технополисы), Китае (зоны развития новой и высокой технологии). В них организуется разработка и выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции.

4. Сервисные зоны представляют собой территории с льготным режимом предпринимательской деятельности для фирм, оказывающих различные финансово-экономические, страховые и иные услуги.

К числу сервисных зон относятся оффшорные зоны (ОЗ) и налоговые гавани (НГ). Они привлекают предпринимателей благоприятным валютно-финансовым, фискальным режимом, высоким уровнем банковской и коммерческой тайны, лояльностью государственного регулирования. В этих зонах концентрируется банковский, страховой бизнес, через них осуществляются экспортно-импортные операции, операции с недвижимостью, трастовая и консалтинговая деятельность.

Налоговые гавани отличаются от ОЗ тем, что в них все фирмы (местные и иностранные) получают налоговые льготы на все или некоторые виды деятельности.

В н.в. в мире более 300 оффшорных центров, среди них около 70 НГ. В числе стран, где функционируют оффшорные компании, Лихтенштейн, Панама, Нормандские острова, Остров Мэн (Великобритания), Антильские острова, Гонконг, Мадейра, Либерия, Ирландия, Швейцария.

Компании в ОЗ либо не подлежат налогообложению, либо облагаются небольшим паушальным налогом. Также отсутствуют валютные ограничения и таможенные пошлины для иностранного инвестора, существует свободный вывоз прибылей, низкий уровень уставного капитала.

Для стран, организующих ОЗ, выгода состоит в привлечении дополнительных капиталов, получении дохода от пребывания компаний в ОЗ, создании дополнительных рабочих мест.

II По степени интегрированности в мировую и национальную экономику различают:

1. СЭЗ экстравертивного типа (ориентированы на внешний рынок, экспорт составляет от 75 до 90% всей производимой продукции).

2. СЭЗ интровертивного типа (интегрированы в национальную экономику).

Классификация по отраслевому признаку затруднена тем, что в экспортно-промышленных зонах располагаются ПП различных отраслей. Но существует и определенная специализация на одной или нескольких отраслях промышленности.

По характеру собственности выделяют СЭЗ: государственные; частные; смешанные.

Общей характерной чертой различных видов СЭЗ является наличие благоприятного инвестиционного климата, включающего таможенные, финансовые, налоговые льготы и преимущества по сравнению с общим режимом для предпринимателей, существующим в той или иной стране.

Выделяют 4 группы льгот:

1. Внешнеторговые льготы. Они предусматривают введение особого таможенно-тарифного режима (снижение или отмену экспортно-импортных пошлин) и упрощение порядка осуществления внешнеторговых операций.

2. Налоговые льготы содержат нормы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей. Эти льготы могут затрагивать налоговую базу (прибыль), отдельные ее составляющие (амортизационные отчисления, издержки на зарплату, НИОКР), уровень налоговых ставок, вопросы постоянного или временного освобождения от налогообложения.

3. Финансовые льготы включают различные формы субсидий. Они предоставляются в виде более низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной платы за пользование земельными участками и помещениями, льготных кредитов.

4. Административные льготы предоставляются администрацией зоны с целью упрощения процедур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностранных граждан, а также оказания различных услуг.

|

|

|

Льготы, предоставляемые СЭЗ, не всегда являются главным фактором притока капитала. Более существенны такие факторы, как политическая стабильность, инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, упрощение административных процедур.

ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЭЗ:

1 стадия – внедрение, становление. Происходит выбор территории будущей зоны, разработка концепции ее функционирования, подготовка законодательных актов, создание промышленной инфраструктуры.

2 стадия – рост. Для этой стадии характерно налаживание промышленного производства из импортных материалов и полуфабрикатов, активное привлечение иностранного капитала и технологий, специализация на выпуске отдельных товаров.

3 стадия – зрелость. Производство массовой потребительской продукции, постепенное увеличение доли местного компонента в экспортной продукции, диверсификация производства и расширение рынков сбыта товаров.

4 стадия – спад, упадок. На этой стадии характерны или выравнивание условий деятельности для инвесторов по всей территории страны, или перепрофилирование зоны на выпуск наукоемкой продукции и трансформация ее в технопарк.

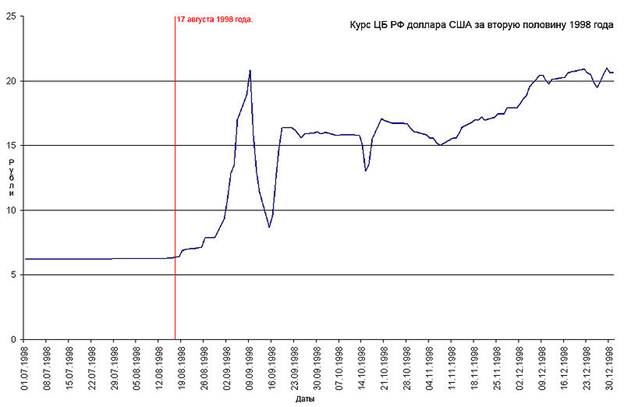

Экономический кризис 1998 года в России (также называемый Дефолт по названию одной из причин кризиса) был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России.

Основными причинами дефолта были: огромный государственный долг России, порождённый обвалом азиатских экономик, кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырьё, составлявшее основу экспорта России, а также популистская экономическая политика государства и строительство пирамиды ГКО (государственные краткосрочные обязательства)[1]. Собственно датой дефолта является 17 августа 1998 года.

Его последствия серьёзно повлияли на развитие экономики и страны в целом, как отрицательно, так и положительно. Курс рубля по отношению к доллару упал за полгода более чем в 3 раза — c 6 рублей за доллар перед дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. Было подорвано доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам и государству, а также к национальной валюте. Разорилось большое количество малых предприятий, лопнули многие банки. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода. Население потеряло значительную часть своих сбережений, упал уровень жизни. Тем не менее, девальвация рубля позволила российской экономике стать более конкурентоспособной.

|

|

|

Курс доллара США по отношению к рублю за вторую половину 1998 года[источник не указан 302 дня]Содержание [убрать]

1 Причины кризиса с позиций международной экономики

2 Возможные сценарии кризиса

3 Уникальность кризиса 1998 года в мировой истории

4 Последствия

5 См. также

6 Литература

7 Примечания

8 Ссылки

[править] Причины кризиса с позиций международной экономики

В теории международной экономики концепция невозможной троицы подразумевает недостижимость ситуации фиксированного курса валюты, свободного движения капитала и независимой денежной политики. В России курс рубля к доллару являлся фиксированным. Свободное движение капитала позволяло иностранным компаниям вкладываться в рынок ГКО. Денежная политика была направлена на сдерживание инфляции. В такой ситуации, при наличии переоцененной валюты (реальный курс рубля к доллару был очень высок), наблюдается сильная спекулятивная атака на валюту. В случае с Россией давление шло через рынок ГКО с его высокими ставками, не соответствующими инфляции. В итоге, снижающиеся валютные резервы заставили Правительство девальвировать валюту через дефолт.

[править] Возможные сценарии кризиса

Государство в 1998 году имело три возможности для выхода из кризиса:

напечатать деньги и выплатить ГКО, запустив механизм инфляции

объявить дефолт по внешнему долгу

объявить дефолт по внутреннему долгу

Был выбран третий вариант. Предполагаемые причины следующие: опыт гиперинфляции начала 90-х годов был достаточно свеж, запуск новой инфляционной спирали считался недопустимым. Невыплаты по внешнему долгу также считались неприемлемыми для России, пусть и с динамично изменяемой властью.

[править] Уникальность кризиса 1998 года в мировой истории

Дефолт 1998 года был неожиданным для западных инвесторов, руководствовавшихся принципом «Россия — большая, ей не дадут упасть». Однако, история знает дефолты в куда более благополучных странах, например во Франции. Непосредственно перед кризисом, 13 июля, Международный Валютный Фонд выделил России неотложный кредит на 22 млрд долларов США. Однако сборы в бюджет не покрывали даже процентных платежей по государственному долгу.

Особенностью кризиса являлось то, что в истории мира ещё не было случаев, когда государство объявляет дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте. В случае с Россией был объявлен дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. Обычной практикой в других странах являлось то, что государство начинало печатать деньги и путём обесценивания национальной валюты производило погашение долга. Инвесторы, вложившие средства в рынок ГКО, ожидали именно такого сценария событий.

[править] Последствия

Иностранные инвесторы вступили в переговоры с российским правительством, однако выплаты по ГКО составили мизерную сумму, составляющую около 1 % от суммы долга. Основные потери понес CSFB, контролировавший до 40 % рынка.

Девальвация валюты привела к значительному снижению положения импорта и усилению позиций экспорта. Российские предприятия, несущие затраты в рублях и экспортирующие товар, стали конкурентоспособными. Укрепление реального курса рубля происходило в течение 7 лет до 2005 года, когда курс достиг показателей 1996—1997 годов.

По мнению российского экономиста, президента Института энергетической политики В. С. Милова, несмотря на негативное воздействие на благосостояние населения, в итоге кризис сыграл благоприятную роль в экономическом развитии страны по причине, в первую очередь, резкого усиления бюджетной дисциплины в последефолтные годы[2].

Мировой финансовый кризис 2008 года и рецессия конца 2000-х — финансово-экономический кризис, проявившийся в 2008 году в форме ухудшения основных экономических показателей в большинстве стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия.

Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис в США, первые признаки которого появились в 2006 году в форме снижения числа продаж домов[1] и в начале 2007 года переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов (англ. subprime)[2]. Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и надёжные заёмщики[3]. Постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый и затрагивать не только США[4]. К началу 2008 года кризис приобрёл мировой характер и постепенно начал проявляться в повсеместном снижении объёмов производства, снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы[5].

Содержание [убрать]

1 Истоки и причины

1.1 Высокие цены на сырьевые товары

1.2 Ипотечный кризис в США 2007 года

1.3 Инновации на финансовом рынке

1.4 Образование финансовых пузырей

1.5 Альтернативные взгляды на кризис

2 Кризис в мировом автопроме

3 Кризис в СМИ

4 План Полсона и последующие меры правительства США

5 Обвал на фондовых рынках

6 Крах крупнейших инвестиционных банков США

7 Совместные действия финансовых и политических властей

7.1 Кредиты МВФ

8 Начало экономического спада в Евросоюзе

9 Кризис в отдельных странах

9.1 Австралия

9.2 Бразилия

9.3 Индия

9.4 Исландия

9.5 Казахстан

9.6 Канада

9.7 Китай

9.8 Латвия

9.9 Литва

9.10 Новая Зеландия

9.11 Россия

9.12 Сингапур

9.13 Тайвань

9.14 Украина

9.15 Эстония

9.16 Япония

10 Последствия

10.1 Экономические последствия. Глобальная рецессия

10.2 Политэкономические и геополитические последствия

10.3 Самоубийства, связанные с кризисом

11 Прогнозы

11.1 Прогноз МВФ

12 О терминах «экономический кризис», «депрессия», «рецессия», «замедление» и «финансовый кризис»

13 См. также

14 Примечания

15 Ссылки

[править] Истоки и причины

цены на нефтьВозникновение кризиса связывают со следующими факторами:

общей цикличностью экономического развития;

перегревом кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса;

а также:

высокими ценами на сырьевые товары (в том числе, нефть);

перегревом фондового рынка;

[править] Высокие цены на сырьевые товары

См. также статью: Агфляция

В 2000-х годах наблюдался бум потребления, сопровождавшийся неуклонным ростом цен на сырьё — после Большой депрессии товаров потребления в 1980—2000 годах. Но в 2008 году цены многих товаров, особенно нефти и продуктов питания (агфляция), достигли такого уровня, что стали наносить ощутимый экономический ущерб[6]. В январе 2008 года цены на нефть превысили $100 за баррель[7]. 11 июля 2008 года цена нефти марки WTI достигла рекордных за всю историю $147,27 за баррель; после чего началось снижение — до $61 24 октября того же года[8] и до $51 в ноябре. Пищевые и топливные кризисы обсуждались в июле на 34-м саммите Большой восьмёрки[9].

Сократился спрос на автомобили: в августе 2008 года продажи автомобилей в Европе сократились на 16 %[10], в США в сентябре продажи автомобилей снизились на 26 %[11], в Японии — на 5,3 %[12]. Это привело к сокращению производства металла и сокращению рабочих мест в автопроме и смежных отраслях.

Президент США Джордж Буш младший вместе с председателем Федеральной резервной системы Беном Бернанке (слева), председателем Комиссии по торговле ценными бумагами Кристофером Коксом (справа) и секретарём казначейства США Генри Полсоном. Президент США произносит речь в Розовом саду Белого дома о сложившейся в стране негативной экономической обстановке.[править] Ипотечный кризис в США 2007 года

Основная статья: Ипотечный кризис в США (2007)

Непосредственным предшественником общего финансового и банковского кризиса в США был кризис высокорисковых ипотечных кредитов (subprime) в 2007 году, то есть ипотечного кредитования лиц с низкими доходами и плохой кредитной историей. Вследствие 20%-го падения цен на недвижимость американские владельцы жилья обеднели почти на $5 триллионов[13].

Американский финансист Джордж Сорос в Die Welt от 14 октября 2008 года определил роль «ипотечного мыльного пузыря» как «лишь спускового механизма, который привёл к тому, что лопнул более крупный пузырь»[14][15].

[править] Инновации на финансовом рынке

Существенным фактором возникновения кредитного кризиса в США, по мнению ряда экспертов[16][17], стало широкое использование с начала 1990-х годов производных финансовых инструментов, деривативов (англ. derivatives) и стремление повысить доходность за счёт увеличения рисков. При этом нет анализа, который бы показал, что именно деривативы приблизили кризис, не наступил ли бы кризис в строительстве ещё раньше, если бы деривативы не способствовали расширению платёжеспособного спроса на недвижимость и дорогие товары.

[править] Образование финансовых пузырей

См. также статью: Экономический пузырь

По мнению доктора экономических наук Гавриила Попова (конец октября 2008 года), современной экономической жизнью руководит не рынок и не Госплан, а корпорации спекулянтов, которые и создали этот искусственный мир.

Кредит и ипотека — это залезание спекулятивных корпораций в будущие доходы людей. Поэтому основной вывод касательно деятельности этих корпораций такой: они смогли кормиться и разбухать только потому, что залезли в наше будущее[18].

В то же время Попов отрицательно оценивает предложения о национализации корпораций и банков, как форму борьбы с кризисом. По его мнению, для обеспечения экономической эффективности они должны оставаться частными. При этом остаётся загадкой, как рынок может руководить экономической жизнью, основанной на частных корпорациях, без спекулянтов?

Обозреватель журнала Research (Нью-Йорк) Алексей Байер в середине ноября 2008 года высказал мнение, что после сдувания ипотечного, кредитного и сырьевого пузырей может произойти крах рынка государственных долговых обязательств США, следствием чего будет бесконтрольная эмиссия денежной массы в США, что в свою очередь вызовет глобальную инфляцию по всему миру[13].

[править] Альтернативные взгляды на кризис

6 октября 2008 года Папа Римский Бенедикт XVI отметил, что глобальный финансовый кризис свидетельствует о бесполезности денег и тщетности накопления материальных ценностей, а «единственной твердыней является слово Божие»: «Крах крупных банков показал, что деньги исчезают, они ничто. Все вещи, кажущиеся реальными, фактически оказываются второстепенными.»[19]

27 марта 2009 года на встрече с членами Синода БПЦ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил: «Я настаиваю на том, что в основе этого кризиса лежат не экономика и финансы. В его основе — сознание, нравственность нынешнего населения всего мира. Это больше психологический, нравственный кризис, а не финансовый, экономический.»[20]

[править] Кризис в мировом автопроме

Основная статья: Кризис в мировом автопроме

Ипотечный кризис в США (2007) спровоцировал в сентябре 2008 года кризис ликвидности мировых банков: банки прекратили выдачу кредитов, в частности кредитов на покупку автомобилей. Как следствие, объёмы продаж автогигантов начали сокращаться. Три автогиганта Opel, Daimler и Ford сообщили в октябре о сокращении объёмов производства в Германии[21]. Из сферы недвижимости кризис перекинулся на реальную экономику, началась рецессия, спад производства.

Спред LIBOR-OIS (показывающий разницу между ставкой LIBOR и фьючерсом на официальную ставку Центробанка — свидетельство доступности денег на межбанковском рынке) в конце сентября 2008 года превысил для долларовых кредитов 200 базисных пунктов, а в начале октября — 250[22].

Толпа ожидающих вкладчиков у одного из отделений банка Northern Rock 15 сентября 2007 года[23]. Клиенты в массовом порядке изымали сбережения со своих счетовБанкротство Lehman Brothers привело к сомнениям в возможности выплат страховых компаний, страхующих от рисков банкротства кредитуемых (CDS), что привело к кризису самого инструмента CDS и резкому увеличению рисков страхования, вылившийся в кризис доверия между банками и резкий рост ставок кредитования, что особенно сильно сказалось на развивающихся кредитных рынках, в том числе Украины и России.

[править] Кризис в СМИ

В начале 2009 года о своем закрытии, вызванном банкротством, объявили несколько крупных газет США[24].

Из-за финансового кризиса закрылись ряд изданий в Таджикистане, местные издания испытывают нехватку средств, выделяемых им государством, которое решило урезать эту статью расходов. В результате несколько газет стали выходить нерегулярно[25].

Ведущее мировое фотожурналистское агентство «Гамма», существовавшее в Париже с 1966 года объявило о своем банкротстве в августе 2009 года[26].

В России с начала кризиса, по состоянию на июнь 2009 года, закрылись не менее 200 региональных газет и журналов[27].

[править] План Полсона и последующие меры правительства США

Основная статья: План Полсона

18 сентября 2008 года Министр финансов США Генри Полсон сообщил, что он, совместно с Федеральной резервной системой (ФРС) США и представителями Конгресса, работает над планом, направленным на «разрешение вопросов с системными рисками» на рынках капитала в США и проблемными активами. План предполагает создание государственной корпорации, которая выкупит проблемные активы у банков. Полсон предлагал выделить корпорации $700 млрд. Корпорация будет создана по примеру корпорации Resolution Trust Corporation (RTC), которая использовалась для ликвидации плохих долгов во время кризиса конца 1980-х годов[28].

29 сентября 2008 года Палата представителей США отвергла план Полсона. План был принят Сенатом 1 октября, а 3 октября 2008 года Конгресс США одобрил план Полсона (Emergency Economic Stabilization Act of 2008[29]). 5 октября президент США подписал план Полсона[30]. Началось формирование корпорации и набор сотрудников. Руководителем Управления финансовой стабильности (Office of Financial Stability) назначен Эд Форст (Ed Forst), бывший топ-менеджер Goldman Sachs Group Inc[31].

13 ноября 2008 года Полсон предложил отказаться от выкупа неликвидных ипотечных активов банков, поскольку это является не самым эффективным способом использования выделяемых средств[32].

25 ноября 2008 года было объявлено о намерении ФРС влить дополнительные $800 млрд в банковскую систему США, что, как заявил Генри Полсон, направлено на стимулирование розничного кредитования потребителей[33]. Объявленная программа, предусматривающая, в частности, выкуп ФРС на $600 млрд кредитов, выданных и гарантированных ипотечными агентствами Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae и федеральными банками жилищного кредита, вызвала недоумение у экспертов в части, касающейся источников средств и последствий такой эмиссии денег, которая может привести к девальвации валюты США[34].

[править] Обвал на фондовых рынках

31 октября 2007 года многие индексы мировых фондовых рынков достигли пика, после которого началось снижение: с того дня по 3 октября 2008 года, когда палата представителей конгресса США со второй попытки приняла план Полсона, индекс S&P 500 упал на 30 %; индекс MSCI World, показывающий динамику на рынках развитых стран, упал на 32,3 %; индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets — на 40,5 %[35]. В отличие от предшествующего обвала в 2000—2002 годы, который был вызван крахом на фондовом рынке технологических компаний и был ограничен рынками США, обвал 2007—2008 годов затронул все страны и был обусловлен событиями за пределами фондового рынка — бумом, а затем крахом в кредитном и жилищном секторах, а позднее — и на сырьевых рынках: первыми стали падать акции западных банков, а с июля 2008 года, когда начала быстро дешеветь нефть, — акции сырьевых компаний развивающихся стран[35].

Банковская неделя 6 — 10 октября 2008 года принесла исторически максимальное падение индексов на торговых площадках США[36]: Dow Jones Industrial Average упал до 7882,51 и закрылся на 8451,19[36]. The Financial Times сравнивала обвал фондового рынка в пятницу 10 октября 2008 года с 10 октября 1938 года: «На утренних торгах в пятницу падение индекса S&P 500 за десятилетие было почти идентичным его падению за десятилетие в ту же дату в 1938 году.»[37]

Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за последние 20 лет, для рынка Японии — за всю историю[38].

[править] Крах крупнейших инвестиционных банков США

Вечерняя суета около здания штаб-квартиры Lehman Brothers 15 сентября 2008 года, когда банк подал в нью-йоркский суд заявление о собственном банкротстве«Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в прежнем качестве: Bear Stearns был перепродан, Lehman Brothers обанкротился, Merrill Lynch перепродан, Goldman Sachs и Morgan Stanley сменили свою вывеску, перестали быть инвестиционными банками в связи с особыми рисками и необходимостью получить дополнительную поддержку Федеральной резервной системы»[39]

Сводная таблица банкротств американских банков год до даты количество

2007 3

2008 25

2009 25 мая 36[40]

25 июля 64[41]

1 августа 69[42]

29 августа 84[43]

3 октября 98[44]

23 октября 106[45]

14 ноября 123[46]

6 декабря 130[47]

2010 23 января 5[48]

24 февраля 20[49]

[править] Совместные действия финансовых и политических властей

8 октября 2008 года все ведущие центробанки мира, исключая ЦБ Японии и России, приняли беспрецедентное решение об одновременном снижении процентных ставок. Ключевая ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) была снижена с 2 % до 1,5 %; также на 0,5 процентного пункта были снижены ставки Банка Канады, Банка Англии, Банка Швеции, Национального банка Швейцарии и Европейского центробанка (ЕЦБ)[50]. Такое решение было расценено обозревателями как признание глобального характера кризиса[50], требующего координированных действий ведущих экономик. На следующий день примеру последовали Финансовые регуляторы Южной Кореи, Тайваня и Гонконга, также снизившие основные учётные ставки[51].

10 октября, собравшиеся на совещание в Вашингтоне министры финансов и главы центральных банков стран Клуба семи (представлявший Россию А. Кудрин был приглашён на рабочий ужин «восьмёрки») утвердили антикризисный план[52], заменивший собой традиционное для подобных встреч итоговое коммюнике, заявив, что они предпримут «неотложные и исключительные действия»[36]. Принятый «семёркой» план из 5 пунктов предусматривал «использовать любые имеющиеся средства, чтобы поддерживать системно важные финансовые институты, не допуская их краха»[53] и иные меры, уже осуществлявшиеся к тому времени правительствами стран-участниц[53].

12 октября 2008 года лидеры 15 стран Евросоюза на встрече, прошедшей в Париже, договорились ввести систему государственных гарантий для кредитов, привлекаемых банками, а также обеспечить поддержку финансовым институтам, которые столкнулись с проблемами: гарантии должны предоставляться по межбанковским кредитам на срок до 5 лет; правительства получат право поддерживать банки, покупая их привилегированные акции; системообразующие банки, столкнувшиеся с трудностями, будут рекапитализироваться за счёт бюджетных средств[54].

13 октября 2008 года Европейский центробанк (ЕЦБ), Банк Англии и ЦБ Швейцарии пообещали, что по договору о валютном свопе с Федеральной резервной системой (ФРС) США предоставят «долларовое фондирование в размере, необходимом для удовлетворения спроса» в 2008 и 2009 годы[55]. В тот же день британский премьер-министр Гордон Браун призвал к созданию «нового Бреттон-Вудса»[56].

Антикризисный саммит. Вашингтон 15 ноября 2008 года14 октября 2008 года правительство США объявило «план спасения», предусматривающий выделение 250 миллиардов долларов на стабилизацию финансовой системы, часть которых, а именно 125 миллиардов, пойдёт на покупку долей в девяти крупнейших американских банках, в частности: Bank of America Corp, Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon Corp[57][58]. План предусматривает беспрецедентную в истории США частичную национализацию частных банков[57], что сам Генри Полсон назвал «предосудительным», но необходимым для оживления экономики[59].

14 ноября 2008 года лидеры стран Группы двадцати (G20) собрались на антикризисный саммит. По итогам рабочего заседания участники саммита приняли декларацию[60], содержащую, в частности, общие принципы реформирования финансовых рынков, реорганизации международных финансовых институтов, обязательство воздерживаться от применения протекционистских мер в последующие 12 месяцев (пункт 13 Декларации саммита[60]). По мнению газеты «Ведомости» от 17 ноября 2008 года конкретные меры, содержащиеся в приложении к декларации и направленные на укрепление прозрачности финансовых систем и продуктов и унификацию регулирования в разных странах к 31 марта 2009 года, суть «высокоприоритетные пожелания, не имеющие прямого действия»[61].

23 ноября 2008 года в Лиме завершился саммит лидеров стран-членов организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которые признали, что в ближайшей перспективе снижение темпов роста мировой экономики является «неизбежным»[62].

4 декабря 2008 года ЕЦБ и Банк Англии значительно понизили базовые процентные ставки: руководство ЕЦБ снизило ставку до 2,5 % с 3,25 %, хотя ожидалось сокращение до 2,75 %; Банк Англии снизил базовую ставку на 1 процентный пункт — ставка опустилась до 2 %, самого низкого уровня за всю историю существования Банка Англии с 1694 года[63]. Мера была предпринята перед лицом назревающей угрозы дефляции[64].

2 апреля 2009 г. состоялся саммит большой двадцатки в Лондоне, на котором был принят План действий по выходу из глобального финансового кризиса. В частности, одной из наиболее серьёзных мер стало решение о значительном увеличение ресурсов МВФ — до 750 млрд долларов США, поддержка новых ассигнований СПЗ в размере 250 млрд долларов США.

[править] Кредиты МВФ

МВФ полностью поддержал меры правительств, предпринимаемые с целью борьбы с экономическим кризисом. Организация активно включилась в процесс кредитования пострадавших стран.

В октябре 2008 года Беларусь запросила кредит на 2 млрд долларов[65]. 12 января 2009 года МВФ выделил кредитную линию в размере 1,6 млрд СПЗ сроком до 11 апреля 2010 года. После ряда противоречивых сообщений со стороны Пакистана[66][67] 24 ноября 2008 года МВФ выделил стране кредитную линию в размере 5,2 млрд СПЗ сроком до 23 октября 2010 года.

Крупнейший в 2008 году кредит МВФ в размере 11 млрд СПЗ был выделен Украине. Кредитная линия была выделена 5 ноября 2008 года сроком на 2 года. Лишь немногим меньший кредит получила Венгрия — 10,5 млрд СПЗ (выдан 6 ноября 2008 года, срок оплаты 5 апреля 2010 года).

В числе должников также Исландия (1,4 млрд СПЗ), Сербия (351 млн СПЗ), Латвия (1,5 млрд СПЗ), Армения (368 млн СПЗ).

Уже одобрено выделение рекордных кредитов Мексике и Румынии. В процессе рассмотрения обращения Боснии, Сербии (о дополнительном кредите), Колумбии.

[править] Начало экономического спада в Евросоюзе

Во Франции в начале января 2008 года возник скандал вокруг банка Société Générale, трейдер которого в течение 2007 года с использованием механизма маржинальной торговли открыл позиции на индексы европейских бирж на общую сумму около 50 млрд евро, что примерно в 1,5 раза больше капитализации банка. В результате резкого падения фондовых рынков, по открытым позициям возникли убытки около 5 млрд евро. 18 января 2008 года операции объявили мошенническими и все позиции были закрыты, что спровоцировало волну распродаж на фондовых рынках[68][69].

В Дании спад ВВП составил 0,6 % в первом квартале 2008 года[70]. Эстония показала спад 0,9 % во втором квартале после 0,5 % в первом, в результате страну поглотила рецессия[71]. В Латвии падение на 0,2 % во втором квартале после 0,3 % в первом, в результате также произошла рецессия[72]. Швеция показала нулевой рост во втором квартале[73]. Экономика Европейского союза сократилась на 0,1 % во втором квартале[74].

В еврозоне в целом промышленное производство упало на 1,9 процента в мае, это самое большое падение со времен кризиса 1992. Продажи европейских автомобилей упали на 7,8 % в мае по сравнению с предыдущим годом[75]. Объём розничных продаж упал на 0,6 % в июне по сравнению с маем и на 3,1 % по сравнению с предыдущим годом. Германия была единственной страной из четырёх самых больших экономических систем в еврозоне, которая зарегистрировала увеличение производства в июле, хотя размер прироста и резко снизился. Во втором квартале объём экономики еврозоны уменьшился на 0,2 процента.

Ирландия в течение первого квартала 2008 года сообщила о сокращении ВВП на 1,5 %, это был рекордный спад с 1983 года. Однако Центральный статистический офис Ирландии сообщил о росте ВНП около 0,8 %, в Ирландии правительство считает ВНП более точным признаком определения состояния экономики. ВВП Ирландии сократился во втором квартале на 0,5 %, в результате Ирландия первый член еврозоны, который вошёл в рецессию[76].

Испанская строительная компания Martinsa-Fadesa объявила о банкротстве, так как ей не удалось рефинансировать задолженность в 5,1 млрд евро. Во втором квартале цены на недвижимость в Испании упали на 20 процентов[77]. В регионе Кастилия — Ла-Манча все ещё не проданы приблизительно 69 % всех зданий, построенных за прошлые три года. Deutsche Bank ожидает 35-процентное падение цен на недвижимость в Испании к 2011. Премьер-министр Испании, Хосе Луис Сапатеро, обвинил Европейский центральный банк в усугублении ситуации из-за поднятия процентных ставок.

Хотя Испания избежала спада в первой половине 2008 года, уровень безработицы в стране увеличился на 425,000 за последний год, достигнув 9,9 %. Продажи автомобилей в Испании упали на 31 % в мае[75]. Спад производства достиг 5,5 % в мае. Снижение розничных продаж в Испании достигло 7,9 % в июне по сравнению с предыдущим годом. В июне продажи продуктов питания снизились на 6,8 %[78]. По сообщению ассоциации испанских производителей автомобилей ANFAC, продажи новых автомобилей в июле упали на 27,5 % по сравнению с предыдущим годом[79]. Во втором квартале экономика Испании выросла на 0,1 %, что является самым низким показателем за 15 лет[80].

В Германии розничные продажи упали на 1,4 % в июне 2008 года[81]; во втором квартале германская экономика показала спад на 0,5 процента[80].

В Италии Fiat объявил о закрытии заводов и временных увольнениях на заводах в Турине, Мельфи, Имоле и Сицилии[82]. Итальянская экономика сократилась на 0,3 % во втором квартале 2008[83].

В Нидерландах объём промышленного производства в мае упал на 6 %[84].

Другие члены еврозоны встретили спад в их экономике во втором квартале: французская экономика сократилась на 0,3 %; экономика Финляндии снизилась на 0,2 %; в Нидерландах показала нулевой рост во втором квартале[80].

28 сентября, нидерландско-бельгийский банк Fortis был частично национализирован с наличным вливанием от стран Бенилюкса, составляющих €11,2 миллиардов. В июне, компания объявила о распродаже со скидкой активов, чтобы получить €5 миллиардов, для улучшения ликвидности организации. Однако, этого оказалось недостаточно[85].

9 октября 2008 года министр финансов Соединённого Королевства А. Дарлинг использовал полномочия, предоставляемые правительству антитеррористическим законом Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 для замораживания активов исландского банка Landsbanki Islands hf на территории страны[86]. Кризис в Великобритании, по мнению политических обозревателей[87], способствовал осенью 2008 года значительному росту рейтинга премьер-министра Г. Брауна, действия которого, направленные на спасение банковской системы, стимулирование бизнеса и спроса получили одобрение как в Британии, так у руководства иных стран[88]. 23 января 2009 года национальное статистическое ведомство Великобритании сообщило о том, что в четвёртом квартале 2008 года ВВП Великобритании сократился на 1,5 % по сравнению с предыдущим кварталом, что означало официальное вхождение британской экономики Великобритании в рецессию: падение ВВП в четвёртом квартале 2008 года составило 1,5 %, в третьем квартале того же года снижение составило 0,6 %[89].

В начале декабря 2008 года Статистическое управление Евросоюза сообщило, что ВВП еврозоны в третьем квартале 2008 года снизился на 0,2 %, как и в предыдущем квартале: европейская экономика вошла в период рецессии впервые за 15 лет[90].

По данным Евростата, опубликованным в феврале 2009 года, промышленное производство в Евросоюзе в декабре 2008 года снизилось на 11,5 % в годовом выражении и на 2,3 % по сравнению с ноябрем, в еврозоне — на 12 % и 2,6 % соответственно, что является абсолютным рекордом: подобного не наблюдалось с 1986 года, когда начала вестись общеевропейская статистика[91].

[править] Кризис в отдельных странах

Промышленное производство различных стран к 2005 году[править] Австралия

Основная статья: Финансовый кризис 2008 года в Австралии

Ханс Редекер, текущий руководитель BNP Paribas, заявил, что Австралии придётся генерировать 4 % своего ВВП, для покрытия выплат иностранным держателям своих активов. Правительство Австралии будет выступать гарантом по всем банковским вкладам в финансовых организациях страны, сообщило AFP со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Кевина Радда. В случае банкротства одного из банков возмещение по вкладам будет производиться без каких-либо ограничений. Кроме того, Австралия также будет гарантировать все краткосрочные долговые обязательства своих банков, работающих на международном рынке[92].

В период сентября — октября 2008 австралийский доллар был девальвирован на 23 %[93], предприняты меры по вливанию в экономику до 7,3 млрд американских долларов с целью стимулирования потребительского спроса[94]. Также Резервный банк Австралии предпринял снижение ставки рефинансирования[95].

Падение цен на акции (в том числе и акции австралийских компаний) вызвало значительные убытки австралийских пенсионных фондов.

Уменьшение спроса на сырье со стороны промышленности Китая, и падение мировых цен, негативно сказалось на добывающей промышленности Австралии.

Кризис также создал давление на рынок труда. 25 октября 2008 министр иммиграции Австралии Крис Эванс заявил о том, что в связи с кризисом, возможно будет сокращена иммиграционная квота на 2009 год[96], составлявшая ранее до 160—190 тыс. чел. в год при населении Австралии в 21 млн чел. Однако, спустя несколько дней, Крис Эванс отказался от этих мер под давлением компаний и профсоюзов добывающей промышленности штата Западная Австралия.

В декабре 2008 департамент иммиграции Австралии составил «критический список» из нескольких десятков особо остродефицитных специальностей, заявления на иммиграцию по которым будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Несмотря на негативные факторы, по прогнозам МВФ и Резервного банка Австралии, прогнозируется рост экономики до 2 % в 2009 году, тогда как большинство западных экономик будут находиться в состоянии рецессии.

[править] Бразилия

Основная статья: Экономика Бразилии

В декабре 2008 президент Бразилии подписал указ о формировании «суверенного фонда благосостояния» суммой до 6 млрд долл., финансируемого за счёт профицита госбюджета (составляющего до 3,8 % ВВП). Целью фонда является обеспечение инвестиций для бразильских компаний в условиях краха внешних источников кредитования[97].

По прогнозу Центрального банка Бразилии, ожидался рост ВВП в 2008 году в 5,6 %, в 2009 м — 3,2 %. Прогноз на 2008 был, несмотря на кризис, повышен с 5 до 5,6 %[98].

[править] Индия

Основная статья: Экономика Индии

Ожидался рост ВВП Индии на 6,8 % по итогам 2008 года, и 5,5 % по итогам 2009. Правительство объявило о выделении до 5 млрд долл. на содействие экспортёрам. Ряд аналитиков ожидают частичной переориентации экономики Индии на торговлю с другими азиатскими странами, особенно Китаем, также на внутренний спрос, и на крупные инфраструктурные проекты. По заявлению премьер-министра Манмохана Сингха, сделанному в сентябре 2008, индийское правительство «придаёт высший приоритет мерам по изоляции страны от глобального финансового кризиса»[99].

Предприняты меры по девальвации индийской рупии, и по вливанию государством средств в экономику. Центральный банк Индии снизил базовую процентную ставку[100].

В июле-августе 2008 наблюдался спад продаж новых легковых автомобилей, в основном местного производства[101]. В ноябре продажи упали на 19 %.

В декабре 2008 отмечено, впервые за 15 лет, сокращение промышленного производства, происходящее на фоне негативной реакции инвесторов на террористическую атаку в Мумбаи. Наблюдается резкое падение котировок акций, и бегство иностранного капитала из Индии[102].

[править] Исландия

Основная статья: Финансовый кризис 2008 года в Исландии

В Исландии правительство передало под контроль Управления по финансовому надзору три крупнейших банка страны: Kaupþing banki[103][104], Glitnir banki[105][106] (ранее предполагалось национализировать его[107][108]) и Landsbanki Íslands[109][110]. Четыре крупнейших банка Исландии имели внешние обязательства размером 106 млрд долларов, при размере ВВП в 14 млрд. 9 октября правительство остановило торговлю всеми акциями, до 13 октября было закрыто подразделение биржи OMX в Рейкьявике, были запрещены короткие продажи акций всех банков страны. Премьер-министр Гейр Хаарде в обращении к гражданам предупредил, что страна может стать банкротом[111]. Экономическая ситуация в стране вызвала массовое недовольство и протесты, которые привели 23 ноября 2008 года к массовым беспорядкам в Рейкьявике[112]. 26 января 2009 г. Гейр Хаарде объявил об отставке правительства.

1 февраля 2009 временное правительство возглавила Йоханна Сигурдардоттир.

[править] Казахстан

Основная статья: Финансовый кризис 2008–2009 годов в Казахстане

Во второй половине августа 2007 года в стране начался кризис ипотечного кредитования[113].

23 декабря 2008 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на публичной церемонии заявил: «Видимо, ко дну подходим: снижение экономики везде и всюду.»[114]

Вхождение Казахстана в состояние экономического кризиса было констатировано Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 6 февраля 2008 года в его выступлении с ежегодным посланием к нации[115]

ВВП Казахстана, по оценке национального Агентства по статистике, сократился в январе 2009 года на 2,9 % к январю 2008 года; промышленность — на 1,8 %[116].

В «Российской газете» от 2 февраля 2009 года Н. Назарбаев выступил со статьёй «План радикального обновления»[117], в которой автор вводил ряд новых терминов и понятий (например, «дефектал» — «дефектный капитал, который оперирует дефектной валютой»[117]) и выдвигал «глобальную инициативу ПРО»[117] — «План радикального обновления», который заключался в «подготовке всего мира к практическому переходу из эпохи частично дефектного „транзитализма“ в грядущий мир „акметализма“»[117].

2 февраля 2009 г. Правительство Республики Казахстан сообщило о выкупе 78 % акций БТА Банка и 76 % акций Альянс банка[118].

4 февраля 2009 г. Национальный Банк Республики Казахстан девальвировал национальную валюту тенге на 25 %[119].

2 апреля 2009 г. фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» поддержал Народный банк, выкупив 21 % акций банка[120].

Активы Нацфонда Казахстана уменьшились почти на 20 % за первый квартал 2009 года[121].

10 апреля 2009 г. Goldman Sachs ухудшил прогноз падения ВВП Казахстана с 0 до 3 %[122].

Нурсултан Назарбаев поручил агентству по финансовому надзору (АФН) Казахстана рассмотреть возможность реструктуризации внешних займов[123].

[править] Канада

Основная статья: Экономика Канады

В мае 2008 года Канадский ВВП сократился на 0,1 % в связи с сокращением в горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности на 1,2 % и уменьшением автомобилестроения на 3,6 %[124].

В начале декабря 2008 Банк Канады снизил ставку рефинансирования до самого низкого уровня с 1958 года, и признал, что экономика страны вошла в рецессию.

[править] Китай

Основная статья: Экономика Китая

По итогам первых трёх кварталов 2008 года, объём золотовалютных резервов КНР составил около 2 трлн долл., однако в IV квартале началось снижение этих запасов, сократившихся до 1,9 трлн долл[125]. Власти КНР объявили план по вложению до 586 млрд долл. в обновление инфраструктуры, и в сельское хозяйство. Эта сумма составляет до 18 % ВВП КНР, тогда как «План Полсона» в США составляет до 6 % ВВП.

20 ноября 2008 года министр человеческих ресурсов и социального обеспечения, член Государственного совета КНР Инь Вэйминь официально признал увеличение числа безработных в стране, назвав ситуацию «критической»[126]: фабрики, ориентированные на экспорт, вынуждены закрываться[127].

В связи с сокращением внешнего спроса анонсируются намерения китайского правительства по переориентации экономики на внутренний спрос. Также представители КНР объявили о предполагаемом переводе своих резервов в золото.

По итогам 2008 года ожидается рост ВВП КНР на 9-10 %, на 2009 год прогнозируется рост, по разным оценкам, от 5 до 10 %. Так, Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 7,5 %, Goldman Sachs — на уровне 6 %[128].

Ухудшение мировой конъюнктуры привело к тому, что китайская промышленность снизила спрос на сырьё, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение мировых цен, в том числе на продукцию металлургии.

7 января 2009 года агентство «Синьхуа», комментируя заявления Генри Полсона и Бена Бернанке, возложило ответственность за мировой кризис на власти США, обвинив их в «чрезмерной эмиссии долларов при попустительстве контрольных ведомств»[129].

[править] Латвия

Основная статья: Кризис в Латвии (2009)

Латвия по праву является одной из тех стран, что наиболее пострадали от Мирового Экономического Кризиса, взявшего начало в 2007—2008 годах. Неумелое управление страной и неспособность правительства своевременно обуздать кризисную ситуацию привели к краху таких важнейших социальных отраслей, как медицина, образование. Растущие налоги и безработица, невиданный с «лихих девяностых» разгул преступности, вынужденный отток работоспособного населения в более благополучные страны Европейского союза, а также видимая экспертами угроза дефолта или девальвации национальной валюты являются серьезнейшими испытаниями для жителей Латвии.

По итогам 2009 года ВВП Латвии упал на 17,8 %, что являлось самым худшим показателем динамики ВВП в мире.[130]

[править] Литва

Основная статья: Экономика Литвы

В 2008–2009 литовский строительный рынок упал более, чем на 40 %. Также значительно упал рынок услуг (в среднем на 20 %) и розничной торговли (на 25 %).

По итогам 2009 года ВВП Литвы упал на 16,8 % — один из наихудших показателей динамики ВВП в мире (более сильное падение произошло только в Латвии).[131]

[править] Новая Зеландия

Основная статья: Экономика Новой Зеландии

С первого квартала 2008 экономика Новой Зеландии вошла в рецессию, в связи с мировым кредитным кризисом, засухой и падением спроса на традиционный экспорт — сельскохозяйственную продукцию. По заявлению министра финансов Новой Зеландии Майкла Каллена «Этот год начался для нас адаптацией к реальным трудностям, вызванным сочетанием замедления мирового роста экономики, повышения цен на нефть и продукты питания, и увеличения стоимости займов на фоне кредитного кризиса в США … Эти трудности пришли к нам из-за рубежа, но мы преодолеваем этот тяжелый отрезок, и возвращаемся к росту экономики на фоне ряда положительных факторов»[132].

Кризис в Новой Зеландии в 2008 году проходит на фоне падения цен на недвижимость, и массового сокращения рабочих мест. Около 23 новозеландских финансовых компаний объявили о банкротстве.

[править] Россия

Основная статья: Финансовый кризис 2008–2009 годов в России

По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований».[133]

Первым признаком начинающегося кризиса в России стал понижающий тренд на российских фондовых рынках в конце мая 2008 года[134], который перешёл в обвал котировок в конце июля, вследствие, как полагают некоторые эксперты[135] [136][137][138][139][140], заявлений Председателя Правительства РФ Владимира Путина в адрес руководства компании «Мечел» в июле и военно-политических действий руководства страны в начале августа (Вооружённый конфликт в Южной Осетии).

Особенностью российской экономики перед кризисом являлся большой объём внешних корпоративных долгов[141][142] при незначительном государственном долге, и третьих в мире по величине золотовалютных резервах государства.

18 сентября 2008 года Председатель Правительства В. Путин на встрече в Сочи с иностранными предпринимателями, приехавшими на экономический форум, заявил: «Мы видим напряжение на наших торговых площадках, но считаем, что это не связано с нашими проблемами, у нас нет системных проблем. Все капитальные показатели российской экономики — в норме.»[143] На следующий день В. В. Путин заявил автору ряда книг о себе, корреспонденту газеты «Коммерсантъ» А. И. Колесникову: «Так уже же нет никакого кризиса!»[144] 28 января 2009 года в Давосе В. Путин в своём выступлении сказал, в частности, что кризис «буквально висел в воздухе. Однако большинство не желало замечать поднимающуюся волну»[145][146].

Кризис ликвидности в российских банках, резкое падение биржевых индексов РТС и ММВБ, падение цен на экспортную продукцию (сырьё и металл) начали в октябре — ноябре 2008 года сказываться на реальном секторе экономики: начался резкий спад промышленного производства, первая волна сокращений рабочих мест[147]. 12 декабря 2008 заместитель главы МЭРТ Андрей Клепач признал, что в IV квартале 2008 экономика России вошла в рецессию[148]. 15 декабря 2008 года заявление Клепача было опровергнуто министром финансов Алексеем Кудриным, предсказавшим рост ВВП в России в 2009 году на 3 %[149].

В сентябре-октябре 2008 года правительством России были объявлены первые антикризисные меры, направленные на решение самой неотложной на тот момент задачи: укрепление финансовой системы России.[133] В число этих мер вошли инструменты денежно-кредитной, бюджетной и квазифискальной политики, которые были нацелены на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и корпорациями, снижение дефицита ликвидности и рекапитализацию основных банков.[133] Расходы бюджета, направленные на поддержку финансовой системы, превысили 3 % ВВП. Эти расходы осуществлялись по двум каналам: предоставлением ликвидности в виде субординированных кредитов и посредством вливаний в капитал банковской системы.[133] По оценке Всемирного банка, «это позволило добиться стабилизации банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидности и предотвратить панику среди населения: чистый отток вкладов из банковской системы стабилизировался, начался рост валютных вкладов, удалось избежать банкротств среди крупных банков, и был возобновлён процесс консолидации банковского сектора».[133]

Попытки правительства сдержать падение курса российского рубля привели к потерям до четверти золотовалютных резервов Российской Федерации; с конца ноября 2008 финансовые власти приступили к политике «мягкой девальвации» рубля, которая, по мнению журналиста «Независимой газеты»[150], значительно ускорила спад в промышленности в ноябре — декабре 2008 года, вынуждая предприятия свёртывать производство и выводить оборотные средства на валютный рынок.

4 декабря 2008 председатель правительства Владимир Путин в ходе «прямой линии» с населением объявил о сокращении квоты на привлечение в Россию трудовых мигрантов в два раза (ранее в 2008 году она была увеличена в два раза)[151].

По заявлению министра финансов Алексея Кудрина 27 декабря 2008 года, в 2009 году госбюджет РФ ожидает дефицит в 1,5-2 трлн рублей, который будет покрыт из резервных фондов[152].

Согласно данным, обнародованным 23 января 2009 года Росстатом, в декабре 2008 года падение промышленного производства в России достигло 10,3 % по отношению к декабрю 2007 года (в ноябре — 8,7 %), что стало самым глубоким спадом производства за последнее десятилетие[150]; в целом в 4-м квартале 2008 года падение промпроизводства составило 6,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 года[153].

Золотовалютные резервы России снизились за первый квартал 2009 года примерно на 10 %[154].

30 декабря 2009 года В.В.Путин заявил, что активная фаза российского экономического кризиса преодолена.[155]

12 марта 2010 года «Независима газета» отмечала, что российскому фондовому рынку удалось отыграть большую часть падения, произошедшего в начале мирового финансового кризиса.[156] По мнению «Независимой газеты», это произошло благодаря осуществлённой российским правительством антикризисной программе.[156] Российский фондовый рынок вырос в 2,5 раза, что значительно превышало рост фондовых рынков в других странах.[156]

В марте 2010 года в докладе Всемирного банка отмечалось, что потери экономики России оказались меньше, чем это ожидалось в начале кризиса.[157] По мнению Всемирного банка, отчасти это произошло благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло правительство.[157]

[править] Сингапур

Основная статья: Экономика Сингапура

Во втором квартале 2008 Сингапур встретил сильнейший спад за последние 5 лет. Однако, управляющий директор центрального банка Сингапура заверил, что техническая рецессия маловероятна[158]. В третьем квартале Сингапур вошёл в рецессию[159].

[править] Тайвань

Основная статья: Экономика Тайваня

Тайвань объявил о миллиардных расходах и снижении налогов для оживления экономики из-за 26 процентного спада на фондовом рынке в 2008 году[160].

[править] Украина

Основная статья: Экономический кризис 2008–2009 годов на Украине

Украиной во время кризиса взят крупный заём МВФ в размере 16,5 млрд долларов, при суммарных золото-валютных резервах страны на этот момент около 32 млрд долларов. При этом Фондом были поставлены и Украиной приняты условия управления экономикой страны. На 1 декабря 2008 получен первый транш — 4 млрд долл. Заем предназначен для выплат западным кредиторам долгов коммерческих предприятий и банков Украины. Невзирая на займ, Украина является одной из наиболее пострадавших от кризиса:

В октябре 2008 года промышленное производство на Украине упало на 19,8 % и впервые с августа 2005 года было зафиксировано падение ВВП — на 2,1 %[161].

В ноябре 2008 ВВП Украины упал на 14 % по отношению к ноябрю 2007 года[162].

В ноябре 2008 падение производства к ноябрю 2007 года составило: лёгкая промышленность −19,1 %, перерабатывающая промышленность −29 %, добывающая промышленность −32,1 %, химическая промышленность −35,2 %, машиностроение −38,8 %, металлургия −48,8 %[163].

Гривна девальвировала более чем вдвое по отношению к доллару США за период 4 месяца: с 4,60 грн. в августе до 10 грн. 18 декабря 2008 за 1 доллар США. Следует, однако отметить, что с апреля 2009 г. курс гривны резко пошёл вверх и к середине мая уже достиг 7,4 грн./долл.

Публичный отказ в ноябре 2008 Национального Банка Украины, в соответствии с условием предоставления кредита МВФ, от поддержки курса гривны.

По заявлению премьер-министра Украины Ю.Тимошенко 18 и 19 декабря 2008, НБУ вместо поддержки стабильного курса гривны, что записано в ст. 99 Конституции, проводил на валютном рынке «махинации с курсом» и «специальную спекулятивную операцию» по «теневым схемам» в пользу нескольких коммерческих банков, в частности банка «Надра», продавая им валюту и предоставляя рефинансирование по существенно заниженному курсу, за что руководство НБУ получало «откат» до 7 % от суммы[164][165]. Также руководство НБУ угрожало Тимошенко, если она разгласит эти сведения.[источник не указан 329 дней] 18 декабря создана Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию деятельности НБУ (426 голосов «за», единогласно).

НБУ 19 декабря заявил о возможности «внутреннего дефолта», заранее обвинив в нём правительство[166].

В октябре НБУ специальным постановлением запретил досрочно снимать деньги из банков. В результате «замороженные» гривневые депозиты населения, которые невозможно забрать из банков, сильно обесценились и продолжают обесцениваться.

В ноябре-декабре многие коммерческие банки в одностороннем порядке подняли процентные ставки по ранее выданным валютным и гривневым кредитам — в среднем в полтора раза. Таким образом, валютные кредиты стали ловушкой[167]. По состоянию на 11 декабря по официальному (заниженному) курсу 7,47 грн./долл. валютные кредиты только физическим лицам составили 191,7 млрд гривен[167], увеличившись со 130 млрд грн. в октябре исключительно за счёт падения гривны[167]. С ноября кредитование населения банками практически полностью прекращено.

Дефицит внешнеторгового баланса (превышение импорта над экспортом), достиг за 10 месяцев 2008 года 17 миллиардов долларов. Для покрытия данного дефицита были привлечены заёмные средства за рубежом и внутри страны.

Существенное сокращение ликвидных золотовалютных резервов НБУ — с 38 млрд 1 сентября до 27,2 млрд долларов в декабре[168]

По итогам 2009 года ВВП Украины упал на 14,1 %, что являлось одним из худших показателей динамики ВВП в мире.[169] За тот же год промышленное производство упало на 25,0 % (более сильное падение было только в Ботсване и Эстонии).[170]

[править] Эстония

Основная статья: Экономика Эстонии

С начала 2008 года в экономике Эстонии проявились негативные тенденции. Промышленное производство упало, бюджет на 2009 год был впервые принят с дефицитом.

По итогам 2009 года ВВП Эстонии упал на 13,7 %, что являлось одним из худших показателей динамики ВВП в мире.[171] За тот же год промышленное производство упало на 26,5 % (более сильное падение было только в Ботсване).[172]

[править] Япония

Основная статья: Экономика Японии

10 октября 2008 года индекс Nikkei 225 упал до самого низкого значения с мая 2003 года, опустившись на 881,06 пункта (-9,62 %) и составив 8276,43 пункта. Центробанк Японии заявил о намерении направить 35,5 млрд долл. для поддержки финансового рынка, ранее ЦБ выделил около 40 млрд долл[173]. В тот же день стала банкротом страховая компания Yamato Life Insurance Co. Ltd., сумма задолженности которой составила около $2,7 млрд.[174]

24 экономиста, опрошенные Bloomberg News в феврале 2009 года, полагали, что из-за снижения внешнего спроса ВВП Японии в 4-м квартале 2008 года рухнул на 11,7 %[90].

[править] Последствия

[править] Экономические последствия. Глобальная рецессия

Некоторыми экономистами ещё в феврале 2008 года высказывалось мнение о том, что мировая рецессия уже началась[175].

Опубликованный 13 ноября 2008 года экономический обзор Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировал, что развитые экономики мира вступили в рецессию[176]. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагало, что рецессия будет самой суровой со Второй мировой войны, и впервые развитый мир вступает в неё синхронно[176]. 25 ноября 2008 года сообщалось, что, согласно расчётам Министерства экономического развития России, впервые с момента начала мирового кризиса зафиксировано снижение ВВП в России в одном месяце по отношению к предыдущему: в октябре ВВП снизился на 0,4 % по отношению к сентябрю, хотя в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2007 года, вырос на 5,9 %[177].

В половине ноября 2008 года угроза скорой дефляции в развитых странах стала темой экономических обозрений и анализа[178][179][180]. В начале декабря 2008 года ректор Академии народного хозяйства при правительстве РФ Владимир Мау утверждал: «В условиях нынешнего кризиса вполне мыслима ситуация сочетания дефляции в одной части мира и стагфляции в другой. <…> мир может столкнуться с двумя параллельно разворачивающимися моделями кризиса, требующими противоположных подходов. Борьба с дефляцией в западном мире будет выталкивать инфляцию во внешний для него мир, в развивающиеся экономики. А последние, повторяя западные подходы к борьбе с кризисом, быстро окажутся в ловушке стагфляции.»[181].

[править] Политэкономические и геополитические последствия

Экономический обозреватель газеты The Finan

2014-01-31

2014-01-31 797

797