КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПОЧВЫ

ОГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ

На долю органических веществ приходится 5-95% общей массы твердой фазы почв. Их количественный и качественный состав определяет практически все агрономически ценные свойства почв. Перечень различных органических соединений, входящих в состав почв, очень велик, их содержание в почвах меняется в широких пределах – от нескольких % до следовых количеств – и определяется в основном процессами почвообразования.

В настоящее время органическим веществом почвы называют всю совокупность органических соединений присутствующих в почве, за исключением веществ, которые входят в состав живых организмов (рис.18).

Рисунок 18 – Классификация органических веществ почвы (по Д. С. Орлову)

Все органические вещества по своему происхождению, характеру и функциям делятся на 2 группы: органические остатки и гумус. Первую из них составляют остатки животных и растений, не утратившие исходного анатомического строения; в почвенных горизонтах А1-С. Это, в основном, остатки корневой системы растений.

|

|

|

ГУМУС – часть органического вещества почвы, представленная совокупностью специфических и неспецифических органических веществ почвы, за исключением соединений, входящих в состав живых организмов и их остатков.

Следовательно, гумус составляют индивидуальные органические соединения, находящиеся в форме органоминеральных образований.

В составе гумуса выделяют три группы соединений: специфические гумусовые вещества, неспецифические органические соединения и промежуточные продукты распада и гумификации. Третья группа включает в себя продукты частичного разложения органических остатков, которые по сумме признаков еще не могут быть отнесены к специфическим гумусовым веществам, но уже не являются веществами, характерными для живых организмов. Специфические вещества и неспецифические гумусовые соединения образуются в результате протекания процессов образования почв. Поэтому их содержание и состав полностью определяется условиями почвообразования.

Неспецифические гумусовые соединения синтезируются в живых организмах и поступают в почву в составе растительных и животных остатков. Специфические гумусовые вещества образуются непосредственно в почве в результате протекания процессов гумификации. Среди них выделяют гуминовые вещества, гумусовые кислоты и гумин.

ГУМИН, или негидролизируемый остаток – это та часть органического вещества почвы, которая нерастворима в кислотах, щелочах и органических растворителях.

Прогуминовые вещества сходны с промежуточными продуктами распада органических остатков. Их присутствие обнаруживается при детальном фракционировании выделенных из почвы препаратов.

|

|

|

ГУМУСОВЫЕ КИСЛОТЫ – класс высокомолекулярных азотсодержащих оксикислот с ароматическим ядром, входящим в состав гумуса и образующимся в процессе гумификации.

На основании различной растворимости в воде, кислотах и щелоча, а также спирте гумусовые кислоты подразделяют на гуминовые кислоты(ГК), гиматомелановые и фульвокислоты(ФК).

Гуминовые кислоты – группа темноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и не растворимых в кислотах.

Гиматомелановые кислоты – группа гумусовых кислот, растворимых в этаноле.

Фульвокислоты – группа гумусовых кислот, растворимых в воде, щелочах и кислотах.

Обычно при проведении анализов гумусовые кислоты экстрагируют из почвы растворами щелочей (0,1,,,0,5 н. NaOH). При подкислении щелочной вытяжки до рН=1-2 ГК и гиматомелановые кислоты выпадают в осадок. В растворе остаются только ФК. При обработке образовавшегося осадка этанолом гиматомелановые кислоты переходят в спиртовой раствор, окрашивая его в вишнево-красный цвет.

ГК, обогащенные углеродом (преимущественно в черноземных почвах) в отечественной литературе называют черными, а в зарубежной – серыми. Черные и бурые ГК могут быть разделены методом высаливания: при обработке 2 н. раствором NaCl черные ГК коагулируют и выпадают в осадок.

Основное количество неспецифических органических веществ поступает в почву с растительным опадом и остатками корневой системы растений.

Химический состав остатков живых организмов в различных экосистемах имеет общие черты, хотя количественное содержание отдельных компонентов изменяется в широких пределах. Среди неспецифических органических веществ, поступающих в почву с остатками растительного происхождения, преобладают углеводы, лигнин, белки и липиды (табл. 3.6), остальные вещества содержатся в относительно небольших количествах.

Таблица 3.6-Среднее содержание основных органических компонентов в остатках некоторых растений, %(мас.) на сухое беззольное вещество

| Организмы | Зола | Углево- -ды | Лигнин | Белки и родствен-ные им вещества | Липиды и ду- бильные вещества |

| Бактерии | 2-10 | есть | 40-70 | 1-40 | |

| Водоросли | 20-30 | 55-70 | 10-15 | 1-3 | |

| Лишайники | 2-6 | 65-90 | 8-10 | 3-5 | 1-3 |

| Мхи | 3-10 | 45-85 | - | 5-10 | 5-10 |

| Папоротники | 6-7 | 40-60 | 20-30 | 4-5 | 2-10 |

| Хвойные: древесина хвоя | 0,1-1 2-5 | 60-75 30-40 | 25-30 20-30 | 0,5-1 3-8 | 2-12 5-20 |

| Лиственные: древесина листья | 0,1-1 3-8 | 60-80 25-45 | 20-25 20-30 | 0,5-1 4-10 | 5-15 5-15 |

| Многолетние травы: злаки бобовые | 5-10 5-10 | 50-75 40-35 | 15-25 15-20 | 5-12 10-20 | 2-10 2-10 |

Углеводы. Общее содержание углеводных компонентов в почвах колеблется от 5-7 до 25-30% от общего количества органических веществ, но их преобладающая часть находится в связанной форме. Углеводы входят в состав гумусовых кислот и гумина.

Свободные углеводы (не связанные с гумусовыми кислотами) активно участвуют в химических превращениях. Они образуют комплексные соединения с ионами тяжелых металлов, вступают в химическое или адсорбционное взаимодействие с глинистыми минералами, способствуя созданию почвенной структуры. При минерализации аминосахаридов высвобождается необходимый растениям азот. Углеводы – один из важнейших источников углерода и энергии для почвенных микроорганизмов. Кроме того, некоторые сахара стимулируют развитие корневых систем.

В почвах встречаются представители всех классов углеводов: моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Свободные моносахариды обнаруживаются в почвенном растворе в микроколичествах и быстро утилизируются микроорганизмами. Медленнее трансформируются олигосахариды, состоящие из 2-10 моносахаридных остатков. К олигосахаридам относятся сахароза, мальтоза, лактоза, целлобиоза и др. Полисахариды составляют главную массу углеводов во всех органических остатках и наиболее устойчивы в почвах. Среди важнейших полисахаридов, встречающихся в почвах, следует назвать целлюлозу, крахмал, хитин.

|

|

|

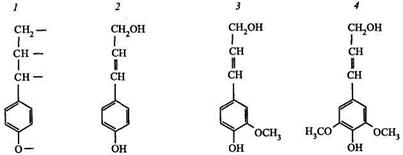

Лигнин. В общей массе органических соединений, поступающих в почву, доля лигнина составляет 15-30%. Лигнин — один из наиболее устойчивых к разложению компонентов растительных тканей. Его углеродный скелет сходен со скелетом ароматических продуктов деструкции гумусовых кислот, поэтому многие исследователи относят его к основным гумусообразователям. В основе строения макромолекулы лигнина лежит фенилпропановое звено С6 – С3 (рис. 3.4).

В качестве заместителей в ароматическом кольце могут быть атомы и группы: –ОН, CO–, –ОСН3; в пропановой цепочке –ОН, –О–, =С=О и др. Соотношение структурных единиц в лигнинах различного происхождения неодинаково. В древесине хвойных растений преобладают конифериловые структуры, в лиственных – синаповые (сиреневые), в травянистых растениях – n-кумаровые.

Рис. 3.4 - Структурные ядра молекул лигнина:

1 — фенилпропановое звено; 2 — n-кумаровый спирт; 3 — конифериловый

спирт; 4– синаповый спирт

Лигнин хорошо гумифицируется, причем его трансформация осуществляется как путем частичных изменений макромолекулы, так и путем распада до мономеров. При гумификации лигнина содержание углерода в нем постепенно падает, несколько снижается содержание водорода и количество гидроксилов, очень резко уменьшается количество метоксильных групп. Диметилирование – один из характерных элементарных процессов гумификации.

По мере развития процесса гумификации увеличивается число карбоксильных групп –COOH, становясь соизмеримым с количеством карбоксилов в гуминовых кислотах. После длительной гумификации в лигнине накапливается азот, количество которого соизмеримо с содержанием элемента в гумусовых кислотах.

|

|

|

Второй путь трансформации лигнина – распад до мономеров – сопровождается последующим деметилированием и окислением продуктов распада. Состав этих продуктов разнообразен. Об их наборе можно судить по тем низкомолекулярным соединениям ароматической природы, которые отщепляются от лигнина при мягком щелочном или кислотном гидролизе. К ним относятся n-кумаровый альдегид, конифериловый альдегид, сиреневая кислота, n-оксибензальдегид, n-оксибензойная кислота и другие.

Низкомолекулярные продукты распада лигнина легко вступают в реакции полимеризации и конденсации с аминокислотами и другими азотсодержащими соединениями. Конечными продуктами этих реакций могут быть азотсодержащие гетероциклы. являющиеся фрагментами молекул ГК.

Белки. Важнейшими неспецифическими азотсодержащими веществами, которые обнаруживаются в почвах в свободном состоянии, являются белки. Помимо них следует назвать аминокислоты, аминосахариды, нуклеиновые кислоты, хлорофилл, амины. Термин «свободное состояние» несколько условен, так же как и в отношении углеводов и других соединений. Он означает только, что то или иное соединение не входит в состав специфических гумусовых веществ. Большая часть таких «свободных» форм адсорбирована на поверхности глинистых минералов или образует нерастворимые соединения с минеральными компонентами почв.

Белки представляют собой полипептидные цепи, состоящие из остатков аминокислот. Простые белки – протеины – содержат только аминокислоты. Сложные белки – протеиды – содержат протеины и простетическую группу, в роли которой выступают углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты и др.

Значительная часть почвенного азота представлена аминосахаридами. В почве идентифицированы D-глюкозамин, D-галактозамин и ряд других соединений. Аминосахариды входят в состав сложного комплекса полисахаридов, образующих клеточные стенки, мембраны, капсулы бактерий и грибного мицелия и выполняют роль аналогичную роли целлюлозы в высших растениях. Одним из полисахаридов является хитин, состоящий из остатков N-ацетилглюкзамина. Хитин образует наружный скелет насекомых. ракообразных и с их остатками попадает в почву. Поскольку хитин нерастворим в щелочах, его компоненты могут входить в состав почвенного гумина, или негидролизуемого остатка.

Под влиянием ферментативной деятельности микроорганизмов белки расщепляются на менее сложные компоненты, легко гумифицируются и минерализуются.

Липиды. В группу липидов включают все вещества, извлекаемые из почвы органическими растворителями. Это аналитическая группа веществ, объединяемая по характеру растворимости, а не по общему типу строения. Главными компонентами этой группы являются воска и смолы, извлекаемые из почв спиртобензольным экстрактом. Органические растворители извлекают из почв также углеводороды, в том числе полициклические, стероиды, глицериды, фосфолипиды, различные органические кислоты, включая феноксикислоты, а также пигменты и соединения других классов.

Воска образованны сложными эфирами высших жирных кислот и высокомолекулярных одноатомных (иногда двухатомных) спиртов. Кроме того, в составе восков всегда присутствуют свободные спирты и кислоты, а также углеводороды и различные примеси. Входящие в состав восков кислоты и спирты обычно представлены насыщенными соединениями с неразветвленной углеродной цепочкой и числом углеродных атомов от 12 до 34. В наибольших количествах присутствуют кислоты с числом углеродных атомов от 16 до 26, причем преобладают кислоты с четным числом углеродных атомов: пальмитиновая – C15H31COOH, стеариновая – C17H35COOH, арахиновая – C19H39COOH, бетеновая –C21H43COOH, лигноцериновая – C23H47COOH, церотиновая – C25H51COOH и др. Обнаружены в почвах и непредельные жирные кислоты, например олеиновая – CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 – COOH.

Аналогичный характер имеют и высшие спирты, например цетиловый спирт CH3(CH2)14CH2OH. В торфяных восках были найдены спирты с длиной углеродной цепи С20, С22, С24, С25, С26, С28, С30. Такой состав восков указывает на их родство с восками растительных остатков, в которых преимущественно содержатся соединения, образованные насыщенными неразветвленными кислотами и спиртами с четным числом атомов углерода в молекуле.

В составе липидов встречаются вещества, стимулирующие рост растений, а также ингибиторы и токсины, как, например, диоксистеариновая кислота CH3(CH2)7CHOHCHOH(CH2)7COOH и масляная кислота CH3(CH2)2COOH.

Доля липидов в составе органического вещества минеральных горизонтов почв колеблется от 2-14 до 10-12% от его общего содержания. В органогенных горизонтах А0 и торфах липиды накапливаются в значительно больших количествах (до 15-20%).

Накопление липидов в гумусовых горизонтах почв обычно находится в обратной зависимости от степени гумификации и содержания гуминовых кислот. В серых лесных, черноземных, каштановых почвах с высокой степенью гумификации органического вещества доля липидов минимальна (2-4%). В тундровых, подзолистых и полупустынных почвах она повышается в 2-3 раза.

2014-01-31

2014-01-31 1734

1734