В возникновении движения диссидентов ряд историков усматривает первые признаки возрождения в стране гражданского общества. Из курса обществознания вспомните, что это такое. Можно ли говорить о существовании гражданского общества в дореволюционной России? Вернитесь к вопросу о судьбе гражданского общества в России после знакомства с материалом § 41.

Х гг. И здесь, встречая полное неприятие партийных идеологов, они были вынуждены покинуть помпезные академические залы и уйти в «подполье»: устраивать выставки своих картин на частных квартирах, в кафе, клубах и научных институтах. Среди интеллигенции творческое направление этих мастеров тут же получило название «андеграунд».

Ство. Его приверженцы (художники О. Я. Рабин, В. Н. Немухин, А. Т. Зверев, Э. М. Билютин и др.) отвергали догмы «социалистического реализма» и в своих работах обращались к богатому творческому наследию русского искусства предреволюционной поры и

А. А. Ахматовой, начался «догутенберговский период советской литературы». Невзирая на жесткое преследование властей, зародившееся в хрущевское время движение диссидентов (инакомыслящих) продолжало развиваться и в последующие годы.

|

|

|

На рубеже 50—60-х гг. появляются бесцензурные издания (самиздат) сменявших друг друга машинописных журналов («Синтаксис», «Феникс-61» и др.)* По меткому замечанию

Определите ключевые слова источника и аргументируйте свое мнение.

Немедленно в разговор включился на глазах распалявшийся Хрущев.

А. Вознесенский: Как и мой учитель Маяковский, я не член партии...

Н. С.Хрущев: Списателями положение хорошее, но надо чистить... Я политик, а не художник. Посмотрите на автопортрет Б. Жутовского. Если вырезать в фанере дыру и приложить к этим портретам, я думаю, что 95 процентов сидящих здесь не

| БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК Доктор Живаго РОМАН |

| Soci«!e <? Edition е» d'lmproijion Mcodiale 1959 |

| Обложка романа Б. J1. Пастернака «Доктор Живаго» |

И А. А. Левандовский, 11 кл. 257

ошибутся, какая часть тела будет в дыре на картине Жутовско- го... Э. Неизвестный смотрит свысока. Он медиум. Он создал, а мы думаем — что это? Хочется плюнуть... Постоим за старину, чтобы не поддаваться упадничеству. Что делать с Неизвестным и Жутовским? Если не понимают — уезжайте. Поддерживать это направление не будем...»

Н. С. Хрущев: Не афишируйте. Предатель. Посредник наших врагов. Ты не член моей партии, господин Вознесенский! Ты не на партийной позиции. Для таких — самый жестокий мороз... Обожди еще, мы тебя научим. Ишь ты какой Пастернак! Получайте паспорт и уезжайте к чертовой бабушке!»

|

|

|

| ! |

Советская интеллигенция отводила душу в политических диспутах на кухнях собственных квартир и в сочинении огромного количества едких анекдотов. И все же в этой среде были люди, нашедшие силы открыто отстаивать свои демократические убеждения. С идеологическими отступниками власти не церемонились.

В 1957 г. аресту подверглись молодые ученые Р. Пименов и Б. Вайль за написание и распространение послесловия к закрытому докладу Н. С. Хрущева. Судебный процесс над ними стал первым политическим делом над рядовыми гражданами в хрущевскую «оттепель». В том же году была разгромлена группа аспиранта исторического факультета Московского университета П. Красно- певцева, называвшая себя «Союзом патриотов России». Ее члены хотели выработать новую идеологию, отличную от идеологии правящей партии, готовили правдивую историю КПСС, распространяли листовки. В ноябре 1958 г. в МГУ органами госбезопасности был ликвидирован еще один студенческий кружок. Его участникам предъявили официальное обвинение в создании антисоветской организации и попытке устроить подпольную типографию. Арестованная по этому делу В. Е. Машкова направила правительству письмо. Как подчеркивала в нем девушка, ее и друзей преследуют за то, что партия, осудив культ личности Сталина и лишив молодежь былого идеала, вместе с тем взяла курс «на пресечение всякой самостоятельной переоценки ценностей и всякого духовного поиска».

| ( |

Впервые со времен нэпа заявило о себе и неофициальное искус-

| ? |

Стремясь преодолеть кризис доверия к КПСС, партийные идеологи подготовили очередную «программу великих свершений», обещавшую полное изобилие материальных и духовных благ не в отдаленной перспективе, а уже «нынешнему поколению советских людей».

XXI съезд КПСС (1959 г.) сделал вывод, что социализм в СССР одержал «полную и окончательную победу» и страна вступила в период «развернутого строительства коммунизма». Развивая эту идею, XXII съезд КПСС (1961 г.) принял третью программу партии, где детально расписывались задачи по построению к 1980 г. в основных чертах коммунистического общества. Намечалось выйти на первое место в мире по производительности труда и выпуску продукции на душу населения, уровню жизни народа; преобразовать «социалистическую государственность в общественное коммунистическое самоуправление»; воспитать «нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство».

Номенклатурное мифотворчество, наложившись на еще не размытую до конца в общественном сознании веру в «светлые идеалы» и позитивные изменения в стране, вызвало последнюю в советской истории волну искреннего энтузиазма довольно широких слоев народа. Это, в частности, нашло отражение в многочисленных трудовых починах, молодежных стройках по комсомольским путевкам, в массовом движении бригад коммунистического труда.

Объясните значение понятий и выражений: антипартийная группа, партократия, «управляемая десталинизация», ревизионистские взгляды, «формализм», «развернутое строительство коммунизма».

Поработайте в парах. Приведите факты, свидетельствующие об изменениях политического режима после смерти И. В. Сталина, и факты, показывающие преемственность политических традиций. Сформулируйте выводы. 2. Какие факторы способствовали приходу к валсти Н. С. Хрущева? 3. Дайте общую оценку политического развития страны в середение 50-х — начале 60-х гг. В чем, по вашему мнению, заключается главная заслуга Н. С. Хрущева как политического лидера? 4. Составьте план по теме «Успехи нашей страны в науке и культуре в середине 50-х — начале 60-х гг.». 5. Подтвердите или опровергните высказывание: «В СССР сохранился государственный идеологический диктат». 6. С какими произведениями, перечисленными в параграфе, вы знакомы? Поделитесь своими впечатлениями об одном из них. 7. Напишите эссе на тему «Оттепель» и поколение «шестидесятников» в истории нашей страны».

|

|

|

(ф

Преобразования в экономике

Проблема. Какие задачи в области социально-экономического развития страны встали перед новым руководством СССР? Успешно ли они решены?

Вспомните значение понятий: целина, совнархоз. Ответьте на вопросы. 1. Каковы основные реформы второй половины 50-х гг.? 2. Когда началось освоение энергии атома? космического пространства?

Хозяйственные новации. В центре внимания хрущевской администрации находились вопросы экономического развития СССР. По решению сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС были проведены неотложные меры по подъему сельского хозяйства: во много раз увеличены закупочные цены на колхозно-совхозную продукцию, усилено финансирование аграрного сектора (с 7,6% от всех капиталовложений в 1950 г. до 18% в 1955 г.), укреп

лены его материально-техническая база и кадровый потенциал. В село направляются 30 тыс. партработников и 120 тыс. специалистов-аграр- ников из различных городских и управленческих структур. Были ослаблены сталинские притеснения личного подсобного хозяйства колхозников и рабочих совхозов. Их освободили от непомерных налогов и обязательных натурпоставок, они получили возможность увеличения земельных участков.

С 1954 г. развернулась кампания по освоению целины — неиспользованных земель, главным образом в Северном Казахстане. По призыву партии и комсомола туда уехали сотни тысяч добровольцев. На голом месте возникло множество зерновых совхозов. За считаные годы они ввели в оборот 42 млн гектаров пашни, где выращивалось к концу десятилетия до 40% всех зерновых. И все же урожайность на вновь поднятых землях была ниже общесоюзной, их освоение происходило при отсутствии научно обоснованной системы земледелия, влекло за собой эрозию почв и опустошительные пыльные бури.

|

|

|

Новое руководство СССР беспокоило отставание отечественной промышленности в научно-техническом соперничестве с Западом. К середине 50-х гг., когда, помимо прочего, иссяк поток репарационных поставок из Германии, в несколько раз замедлилась модернизация основных производственных фондов. И это при том, что новейшие разработки советских ученых и конструкторов в области машино- и станкостроения, другого оборудования пылились в архивах. Убытки от нерентабельных предприятий превысили 20% от средств, вкладываемых в промышленность. Отставала механизация труда: более половины всех рабочих на заводах и фабриках занималось тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом. Еще хуже было положение в строительстве.

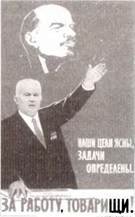

«Наши цели ясны, задачи

определены...».

Художник

Б. Белопольский. 1962 г.

«Наши цели ясны, задачи

определены...».

Художник

Б. Белопольский. 1962 г.

|

В этой ситуации июльский (1955 г.) пленум ЦК КПСС осудил как ошибочную теорию об отсутствии морального старения техники в условиях социализма, получившую широкое хождение, и подчеркнул, что главная линия в развитии промышленности — «всемерное повышение технического уровня производства на базе электрификации, комплексной механизации и автоматиза

ции». При этом незыблемыми оставались все приоритеты эпохи индустриализации.

2013-12-28

2013-12-28 676

676