Программу реформ активно поддержал царь Алексей Михай-

лович. Споры начались, когда встал вопрос о выборе образцов,

по которым надлежало производить исправления. В кружке про-

изошел раскол на две группы, во главе которых встали Никон

и протопоп Аввакум.

Сторонники Аввакума считали, что образцами должны стать

древнерусские книги, не подвергавшиеся исправлениям подоб-

но греческим после падения Византийской империи.

Однако совершенно одинаковых текстов в древнерусских кни-

гах не обнаруживалось. Единственным образцом для древнерус-

ских книг были византийские. Приверженцы Никона полагали,

что за образцы стоит принять греческие оригиналы священных

текстов.

Точка зрения Никона восторжествовала. Церковная рефор

ма начатая с момента избрания Никона на патриаршеством

в 1652 г. по его проекту, была одобрена церковным соборомШ

с участием восточных патриархов. Участники кружка были со

сланы, после патриарха с ними порвал и царь. Однако реформ

мы натолкнулись на сильное сопротивление приверженцев ста-

рины, движение которых и возглавил опальный протопоп Авва-

кум. В церкви произошел раскол на признавших реформы

и старообрядцев. Старообрядчество сложное явление в религиозной жизни общества. Его невозможно связать ни с одним социальным слоем, за ним не стояли политические и социальные проблемы которые бы прикрывались религиозной идеологией. Среди старообрядцев встречаются представители практически всех слоев общества: бояре, дворяне, стрельцы, крестьяне и посадские. Причиной столь острого раскола русской церкви являлась глубокая религиозность русского общества, а также быстрота религиозных реформ Никона.

Сделавший головокружительную карьеру от простого священ-

ника до патриарха сын мордовского крестьянина Никон стал

личным другом царя Алексея Михайловича. Его честолюбие

простиралось настолько далеко, что он стал называть себя «ве-

ликим государем», так же как царь, и демонстративно подчерки-

вать превосходство церковной власти над светской. В отсутствие

царя Никон становится правителем государства: в приговорах

Боярской думы появилась новая формулировка «Светлейший

патриарх указал и бояре приговорили».

Однако царь не мог не замечать честолюбивых замыслов пат-

риарха, все больше ущемлявших светскую власть. Отношения

между друзьями сильно охладели. Инициатива разрыва, однако,

исходила от Никона. Под предлогом того, что царь прекратил

посещения церковной службы патриарха, Никон публично от-

рекся от патриаршества и удалился в монастырь, ожидая просьб

царя о возвращении. Когда их не последовало, Никон пожелал

остаться патриархом. Восемь лет длилась тяжба между ним

и царем, и только в 1666 г. собор с участием восточных патри-

архов низложил Никона. Бывший патриарх был отправлен в мо-

настырь простым монахом. Церковный собор 1666—1667 гг. объявил проклятие всем старообрядцам и предал их суду гражданских властей. Государство поддержало официальную церковь, а по Соборному уложению 1649 г. за «хулу на Господа Бога» полагалась смертная казнь. Начались казни еретиков.

Влияние изменений государственного управления

на общественные отношения в XVII в.

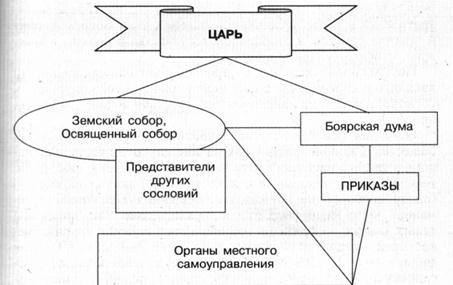

По форме государственного устройства Россия в XVII в. ос- тавалась феодальной монархией, в которой власть верховного

правителя существенно усиливалась по сравнению с предшест-

вующим периодом. Однако власть царя еще опиралась во мно-

гом на сословно-представительные органы, а также нуждалась

в поддержке аристократии в лице Боярской думы.

| Государственный механизм в России в XVI и первой половине XVII в. носил сословно-представительный характер. |

Расцвет такой формы правления относится к первой полови-

Расцвет такой формы правления относится к первой полови-

не XVII в. Вместе с понятием о вотчинности и неограниченно-

сти царской власти заколебалась после Смуты и идея ее боже-

ственности и неприкосновенности, чему немало способствовали

злодеяния Ивана Грозного и царей периода Смуты. Уже Году-

нову дают различные прозвища — «лукавый хитролис», «рабо-

царь», Шуйского за глаза называют «клятвопреступник», «пья-

ница», «блудник». Больше того, правителей силой изгоняют

с трона, удаляют из дворца, отсылают к иноземцам на поругание

(В. Шуйского), убивают (Федора Годунова и обоих Лжедмит-

риев). При этом Смута не только разрушила авторитет власти, но

и уничтожила те орудия, средства и силы, которые организовали

и которыми располагали последние Рюриковичи на московском

престоле.

В это время усиливается роль земских соборов и Боярской

думы. Однако после принятия в 1649 г. Соборного уложения,

удовлетворившего основные требования господствующих сосло-

вий и окончательно установившего крепостное право, в России

все явственней проявляется тенденция развития государствен-

ной системы от сословно-представительной монархии к абсолютизму.

Это прослеживается во всех звеньях государственного аппарата, как центрального, так и местного, в его всемерной бюрократизации и росте численности, падении роли Боярской думы и земских соборов, в отношениях государства и церкви, в зарождающейся регулярной армии.

Центральными задачами внутренней политики самодержавия

являлись распределение земли между членами господствующих

сословий, усиление закрепощения крестьян и подавление их

протеста.

Основная тяжесть податей и повинностей лежала на низах

общества. Главной статьей дохода для казны были прямые на-

логи с тяглого населения. Это деньги (в свое время дань с жи-

телей) ямские, пищальные и полоняничные, данные на ямскую

гоньбу, приобретение оружия, выкуп пленных. При Михаиле Ро-

манове, когда казна была пустой, брали, кроме того, запросные

деньги (запрос — призыв к добровольному займу) с крупных мо-

настырей, купцов, со служилых людей; пятинные деньги («пятая

деньга» — 1/5, 20% от движимого имущества, доходов) с по-

садских людей и черносошных крестьян. И позднее, помимо пя-

той деньги, брали десятую, двадцатую деньгу — 10,5% движи-

мого имущества и доходов.

При царе Михаиле повысили оклад ямских денег. Ввели сбор

хлебных запасов для служилых людей, прежде всего стрельцов;

постепенно его стали переводить на деньги (стрелецкие деньги).

Исчисляли налоги по «сошному письму»: определенный оклад

Исчисляли налоги по «сошному письму»: определенный оклад

брался с фискальной единицы — «сохи». В нее входило то или

иное количество земли: у служилых людей — 800 четвертей

(четверть — 0,5 десятины) «доброй» (хорошей) земли в одном

поле; 1000 четвертей «середней» и 1200 четвертей «худой»;

у церковников и монастырей — соответственно 600, 700 и 800;

у дворцовых и черносошных крестьян — 500, 600 и 700. В трех

полях количество земли соответственно утраивалось.

С посадов налоги исчисляли по количеству дворов и земли,

если наряду с торговлей и ремеслами жители занимались зем-

леделием.

Для упорядочения сбора налогов власти время от времени

проводили описи земель, угодий, строений, занятий населения,

самих жителей. Организовывали «дозоры» — проверку тяжести,

посильности обложения, вносили поправки в сошные оклады,

подчас снижали их ввиду уменьшения населения, запустения

пашен и др. Налог собирался по принципу коллективной ответ-

ственности и мирской раскладки. К числу косвенных налогов относились таможенные пошлины, питейные доходы. Их сбор отдавали на откуп или «на веру». В первом случае откупщики вносили в казну определенную сумму, которую потом, естественно, с придачей собирали с города или уезда. Во втором пошлины и доходы в порядке государственной службы собирали выборные представители тяглого населения.

Доходы казне давали также перечеканка монеты, казенная

промышленность и торговля.

Большим недостатком финансовой системы было отсутствие

единого финансового управления. Воеводы на местах и при-

казы составляли и бюджеты — сметные списки и приходные

окладные книги. Государственная роспись доходов и расходов

на 1679/80 г. предусматривала первые в размере 1,22 млн

рублей, вторые — 1,125 млн. Более 62% расходов шло на

армию.

По отношению к крестьянам в течение всего XVII в.

власть помещиков непрерывно возрастала. Окончательно

процесс оформления крепостного права в России завершил-

ся в XVIII в.

Суммируя этот процесс, можно назвать следующие эта-

пы становления и укрепления крепостного права:

1 ограничение права перехода крестьянина от одного вла-

дельца земли к другому двумя неделями (введение «Юрьева

дня», 1497 г.);

2 введение заповедных лет, в течение которых был запрещен

переход вообще, 1581 г.;

3 указ о пятилетнем сроке поиска беглых крестьян — вве-

дение «урочных лет», 1597 г.;

4 введение 15-летнего срока поиска беглых крестьян, 1607 г.;

4 введение 15-летнего срока поиска беглых крестьян, 1607 г.;

5 лишение крепостных крестьян всех имущественных и юри-

дических прав, запрет перехода крестьян к новым владельцами

введение бессрочного сыска беглых и увезенных крестьян. 1649 гщ Соборное уложение;

6 введение подушной подати, 1718—1724 гг.;

7 разрешение помещикам ссылать крепостных крестьян

в Сибирь, 1760 г.;

8 разрешение помещикам ссылать крепостных крестьян на

каторгу, 1765 г.;

9 запрещение крепостным крестьянам жаловаться на вла-

дельцев (помещиков), 1767 г.

Изменения в титуле и обрядности власти

Вместо прежнего «государь, царь и великий князь всея Руси» в XVII в. в новом титуле правителя отмечались два момен-

та — божественное происхождение власти и ее самодержавный

(единодержавный) характер: «Божией милостию великий го-

сударь, царь и великий князь всея Великий и Малые и Белые

Руси самодержец».

Законодательство устанавливало наказание смертной казнью

за хулу на царя, за умысел против него. Каждый выход князя,

любое появление на народе стало обставляться пышной церемо-

нией, подчеркивающей величие царской власти.

Окончательно этот церемониал сложился в XVII в. Просле-

дим его на примере венчания на престол царя Алексея Михай-

ловича.

Коронация Алексея Михайловича состоялась 28 сентября

1645 г. Накануне во всех храмах Москвы прошли всенощные

бдения — вечерняя православная служба перед христианскими

праздниками.

К этому времени в Успенском соборе Кремля — традицион-

ном месте коронации царей — были закончены последние при-

готовления. В центре храма находилось «чертежное место» —

обитый красным сукном деревянный помост, к которому вели

12 ступеней. По сторонам от него стояли две длинные скамьи,

покрытые золотыми персидскими коврами, предназначенные для

архиереев,- цвета русского духовенства — трех митрополитов,

пяти архиепископов и епископов, архимандритов и игуменов

многих русских монастырей.

На «чертожном месте» возвышался царский трон. В казне

хранилось немало великолепных тронов. Древнейший среди них,

принадлежавший Ивану Грозному, был изготовлен из слоновой

кости западноевропейскими мастерами. Его покрывала тончайшая

резьба, изображавшая сцены из жизни библейского царя Дави-

да. Другой трон подарил Борису Годунову персидский шах Аб-

бас в начале XVII в. По восточной традиции его покрывали зо-

лотые пластины с цветными драгоценными камнями, но высокой

спинки и подлокотников не было. Самым, пожалуй, дорогим из

всех тронов казны был подарок армянских купцов, искавших вы-

годные торговые пути через Россию, — алмазный трон Алексея

Михайловича. Около 800 алмазов, не считая других многочис-

ленных драгоценных камней, украшали его. Однако коронация

Алексея Михайловича происходила при троне, изготовленном

мастерами Оружейной палаты из кресла восточной работы, к ко-

торому на западный манер добавили высокую спинку и подло-

котники. Рядом с троном на «чертежное место» установили стул с золотой бархатной подушкой для патриарха. Напротив царских

врат поставили три аналоя — храмовых стола. Покрытые золо-

тым атласом с жемчугом и каменьями, они предназначались для

размещения царских регалий.

С утра в день коронации по распоряжению патриарха Иоси-

фа на колокольне Ивана Великого начали звонить благовест —

торжественный церковный звон. В восьмом часу Алексей Ми-

хайлович, сопровождаемый боярами, думными и приказными

чинами, князьями и воеводами, вошел в Золотую палату двор-

ца. На царе было надето белое атласное платно, расшитое золо-

том, жемчугом и каменьями, становой кафтан, горлатная шапка,

нарядные сапоги. В руках он держал жезл. Тут же, в Золотой

палате, царь огласил новые придворные назначения: кого-то про-

извел в бояре, кого-то — в кравчие и т. д.

По велению царя монаршие регалии торжественно перенесли

По велению царя монаршие регалии торжественно перенесли

в Успенский собор. Их сопровождала процессия: впереди шел

царский духовник — благовещенский протопоп Стефан, неся

над головой золотое блюдо с крестом и бармами. Протопопа под-

держивали под руки два дьякона. Следом за ним бояре несли

царский венец — шапку Мономаха и скипетр. Царский казна-

чей шел с державой. Подставку для нее и блюдо с драгоцен-

ными камнями несли два думных дьяка. Процессия двигалась

медленно и чинно. Множество народа с раннего утра собралось

в Кремле на Соборной площади, с любопытством наблюдая за

происходящим. Из южных врат Успенского собора навстречу

процессии вышел патриарх. Он принял блюдо с крестом и барн

мами, внес его в храм и поместил на одном из приготовленными

аналоев. Другие регалии были разложены на двух соседнюш

столах.

Когда приготовления в соборе закончились, дали знать царю.

Алексей Михайлович в окружении большой свиты двинулся к храму. Впереди шел боярин Шереметев, окольничьи, столв-

ники. Благовещенский протопоп кропил весь путь от дворца

к храму святой водой. По сторонам стояли стрельцы в разно-

цветных одеждах, следившие за тем, чтобы никто не перебегал

дорогу царю. Войдя в собор, Алексей Михайлович приложился

к некоторым иконам, певчие запели многолетие царю, а пат-

риарх благословил его крестом и окропил святой водой. На-

чался молебен. По его окончании царь и патриарх взошли

на «чертожное место» и сели: царь на трон, а патриарх в кресло. Духовенство разместилось на приготовленных скамьях. Бояре и придворные чины остались стоять у подножия помоста.

Когда все заняли свои места, царь и патриарх встали. Госу-

дарь обратился к присутствующим с короткой речью: обосновал

свои права на престол и попросил патриарха венчать его на цар-

ство. Выслушав царя, патриарх держал ответную речь, давая со-

гласие на просьбу государя. Затем оба сели.

Патриарх дал знак, и два архиерея принесли с аналоя при-

готовленный крест с частицами Животворящего Древа. Царь

и патриарх трижды поклонились кресту, и патриарх возложил

его на государя. Два архимандрита поднесли главе церкви бар-

мы, и он возложил их на Алексея Михайловича. Далее со сло-

вами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» патриарх надел на

голову царя шапку Мономаха, вложил в правую руку скипетр,

а в левую — державу. Все действия с регалиями сопровожда-

лись благословениями, поклонами с молитвами.

После того как атрибуты власти были вручены царю, на «чер-

После того как атрибуты власти были вручены царю, на «чер-

тожное место» благословить самодержца поднялись митропо-

литы и архиереи. Протодьякон под пение хора произнес царю

многолетие. Затем к нему обратился с поучением патриарх. На-

конец, оба они сошли с помоста. Царь занял свое обычное место

в юго-восточной части Успенского собора, а патриарх приступил

к совершению литургии. После херувимской песни Алексея Михайловича подвелик царским вратам и поставили на приготовленный ковер для совершения обряда миропомазания. Патриарх возложил на него по

следнюю коронационную регалию — золотую цепь и миропомазал

чело, уши, бороду, грудь, плечи и кисти рук, сопровождая об-

ряд словами: «Печать и дар Духа Святаго». Помазанные места

отирали губкой, которую тут же сжигали в алтаре. Места эти

нельзя было омывать водой в течение восьми дней. По окон-

чании обряда царь становился помазанником Божиим. После

миропомазания царю положили под ноги еще один ковер, золо-

той, стоя на котором он причащался. Литургия подходила к кон-

цу, а праздник венчания на царство продолжался: Алексей Ми-

хайлович пригласил патриарха и духовенство во дворец — «хлеб

есть».

Из Успенского собора царь вышел в полном государевом об-

лачении со скипетром и державой в руках. Боярин Н.И. Ро-

манов, родственник царя, трижды осыпал его золотыми монета-

ми. Этот древний русский обычай символизировал пожелание

богатства и благополучия. Венценосный самодержец прошел по

расстеленному красному сукну в Архангельский собор по-

клониться могилам отца и других московских царей и великих

князей. Затем зашел в домовую церковь русских царей —

Благовещенский собор. Всякий раз при выходе из храма царя

осыпали золотыми монетами.

Наконец Алексей Михайлович через Красное крыльцо вер-

нулся во дворец. Народ, ожидавший на Соборной площади

окончания церемонии, кинулся в Успенский собор, чтобы по

традиции оторвать на память кусочек ткани, покрывавшей «чер-

тожное место». Первый день коронационных торжеств завершался праздничным обедом в Грановитой палате. Царь, сняв с себя па-

радные одежды, сидел с патриархом за отдельным столом. По

левую руку от царя был накрыт стол для духовенства, по пра-

вую — для бояр. Местнический обычай (речь о нем пойдет

далее) по требованию государя не соблюдался.

На следующий день бояре, дворяне и другие сословия по-

здравляли царя и подносили ему разнообразные подарки: атла-

сы, бархаты, соболя, серебряную посуду, хлеба.

Празднества по случаю венчания на царство продолжались

несколько дней и сопровождались колокольными звонами,

обильным угощением, щедрой раздачей милостыни.

Эволюция Российского государства, его внутренней и внеш-

Эволюция Российского государства, его внутренней и внеш-

ней политики в XVII в., проведение реформ позволили стране,

ее правящим кругам вступить на исходе столетия на путь ре-

шительных преобразований. Россия вплотную подошла к уста-

новлению абсолютной монархии.

Вопросы для повторения

1. Назовите, какие изменения произошли в полномочиях власти ве-

ликого князя по мере складывания централизованного государства?

2. Назовите значение Боярской думы в управлении государством

в России. Как трансформировалась оно в XV—XVII вв.?

3. Когда возникла система приказов и как она развивалась в XVI—

XVII вв.?

4. Раскройте тенденции перехода России в XVII в. от сословно-

представительной к абсолютной монархии.

5. Какую роль в управлении государством в России играли земские

соборы?

6. Как менялась система местного управления в России по мере

складывания централизованного государства?

7. Какие крупнейшие памятники права, созданные в России в XV—

XVII вв., вы можете назвать?

8. Охарактеризуйте сдвиги в социальной культуре, произошедшие

в России в XV—XVII вв.

9. Какие формы государственного устройства пережила Россия на

протяжении XV—XVII вв.? Чем было обусловлено их изменение?

10. Раскройте взаимоотношения государства и церкви в России.

Оставались ли они неизменными?

Глава VI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РОССИЕЙ В XVIII в.

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. ПЕТР I

Со второй половины XVII в. и в течение всего XVIII в. в Рос-

сии шел процесс формирования абсолютной монархии, т. е. та-

кого государственного "строя, при котором вся власть находится

в руках монарха. Процесс этот включал:

• отмирание сословно-представительных институтов;

• упразднение местных органов самоуправления;

• победу государства над церковью;

• возникновение бюрократического централизованного

аппарата управления;

• введение постоянных налогов и создание постоянной

армии.

Все это происходило на фоне консолидации и консервации

сословной системы, превращения сословий в замкнутые обще-

ственные слои.

В начале XVIII в. очевидное отставание России от ведущих

западноевропейских стран в важнейших сферах экономической

и общественной жизни (промышленности, военном деле, кораб-

лестроении, образовании, строительстве, горнорудном деле, го-

сударственном управлении, уровне жизни) вынудило государст-

во принять ряд экстренных мер, способствовавших чрезвычайно

быстрому росту профессионального и общего образования

в России. Открыты были не только «навигацкая» и «цифирные»

школы, но также школы общеобразовательные, организованы

массовые поездки дворян на обучение в Германию, Голландию,

Англию и другие страны.

В Россию было приглашено множество иностранных специа-

листов, открыты Петербургская Академия наук и два универси-

тета. За короткий срок Россия смогла подготовить специалистов

и ученых европейского уровня, что, несомненно, способствова-

ло росту национального самосознания.

Однако России требовались коренные реформы в политиче-

Однако России требовались коренные реформы в политиче-

ской и экономической жизни. Единственным инициатором

-

преобразований в России того времени было государство. Об-

щество не выработало внутри себя других институтов, которые

могли бы оказывать влияние на развитие страны, как это уже

сложилось в ряде европейских стран, где наряду с государством

основными двигателями прогресса выступали такие субъекты со-

циального действия, как банковская система, ассоциации произ-

водителей (например, торговые дома), крупные, средние и мел-

кие собственники. Обеспечивая саморазвитие общества, они

часто диктовали свою волю государству.

В России предстояло создать не просто условия для преоб-

разований, но и условия для появления общественных сил, за-

интересованных в этих преобразованиях.

До Петра I идеи проведения коренных реформ высказывались

многими государственными деятелями, к которым принадлежали

и его отец, царь Алексей Михайлович, и боярин А.Л. Ордин-На-

щокин, князь В.В. Голицын и другие. Но по-настоящему к ре-

формам приступил лишь Петр I.

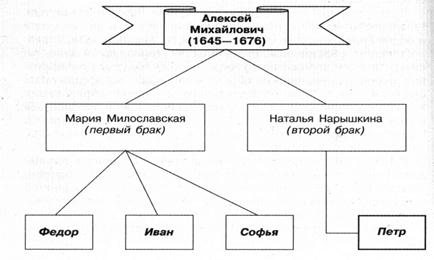

После смерти Алексея Михайловича на престол взошел его

14-летний сын Федор (1676—1682). При дворе сложились две

группировки: представители старого боярского рода Милослав-

ских, родственники первой жены Алексея Михайловича во главе

с его старшей дочерью Софьей, и представители дворянского

рода Нарышкиных, группировавшиеся вокруг вдовы Алексея

Михайловича Н.К. Нарышкиной.

В царствование Федора ведущее место при дворе занимали

Милославские. Но с его смертью борьба за власть разгорелась

вновь. После Федора царствовать должен был 15-летний Иван,

болезненный и слабоумный юноша. Считали, что он долго не

проживет. Поэтому выбор бояр пал на 10-летнего Петра, здоро-

вого и не по годам развитого ребенка. Но отстранить от власти

законного наследника Ивана, за которым стояли влиятельные

Милославские, было не просто. Воспользовавшись недовольст-

вом стрельцов, Милославские в 1682 г. подняли восстание про-

тив Нарышкиных. Под давлением восставших было решено, что

царствовать будут оба брата, а регентшей-правительницей по их

малолетству будет царевна Софья.

В регентство Софьи Петр жил с матерью в удалении от дво-

ра в селе Преображенском, где для забав формировал из своих

сверстников «потешные полки», ставшие впоследствии школой

офицерства для русской армии. Отношения между Петром и ре-

гентшей Софьей постепенно обострялись. В 1689 г. последовало

открытое столкновение. Стрельцы в большинстве своем отка-

зались поддержать Софью, она оказалась бессильной без их

вооруженной поддержки и была заточена в монастырь. Власть

сосредоточилась в руках Петра. Эпоху петровских преобразований можно условно разделить на два периода:

первый период — до полтавской победы. Центральное собы-

тие Северная война. Преобразования этого периода были направлены на мобилизацию ресурсов для победы и проводились

под воздействием текущих потребностей войны; второй период после полтавской победы. Преобразования проводились более последовательно и планомерно, затрагивали не столько сиюминутные проблемы организации и снабжения армии, сколько проблемы государственного строительства. Все наиболее капитальные законоположения Петра относятся ко

второй половине его царствования.

Понимая необходимость преобразований, Петр нуждался

Понимая необходимость преобразований, Петр нуждался

в образцах для их проведения, для чего стремился прежде всего

ознакомиться с достижениями Западной Европы. Этому способст-

вовало Великое посольство (1697—1698) в страны Европы,

организованное инкогнито вместе с самим царем и которое имело

целью ведение переговоров о заключении союза против турок. По-

сольство посетило Голландию (торговый флот был крупнейшим

в Европе), Англию, Австрию. Петр осваивал артиллерийское де-

ло, работал на корабельных верфях в Голландии, посещал мастер-

ские, типографии, административные учреждения, храмы и музеи.

Посольством был собран огромный материал об устройстве управ-

ления, привезены книги и атласы, наняты иностранные мастера

всех профессий. Официальная цель посольства, правда, не была

достигнута — союзников против Турции Петр не нашел. Стрелец-

кий бунт 1698 г. вынудил Петра спешно вернуться в Россию.

В первой четверти XVIII в. при Петре I наблюдалось дальней-

шее развитие и укрепление самодержавия, произошла ликвида-

ция остатков сословно-представительных органов.

Реформы Петра I изменили характер государственной власти

и управления Россией; была создана бюрократическая система

государственных учреждений — Сенат, Синод, Кабинет, колле-

гии, образованы губернии.

Высшие органы власти и управления

Император. После окончания Северной войны Россия стала

могучей державой. Она начала играть большую роль на между-

народной арене. Учитывая это, Сенат в 1721 г. провозгласил

Петра I императором, «Великим», «отцом Отечества».

Император обладал более широкими полномочиями, чем царь

периода сословно-представительной монархии. В стране не ос-

талось государственных учреждений, которые бы ограничивали

власть императора. В законодательной области только импера-

тору принадлежало право издания законов. Он обладал высшей

административной властью, ему подчинялись все органы госу-

дарственного управления. Император являлся также главой

судебной власти. Все приговоры и решения судов выносились

от его имени. Ему принадлежала высшая церковная власть,

которую он осуществлял через специально созданное учрежде-

ние — Синод. Должность главы Русской православной церк-

ви — патриарха — была упразднена.

Петр I внес изменения в порядок наследования престола. До

него престол переходил от отца к сыну. Если не было законного

наследника престола, царя мог избрать земский собор. Петр I

считал такой порядок несоответствующим идее неограниченной

монархии и полагал, что, если наследник недостоин престола,

император может назначить своим преемником любое другое ли-

цо по своему усмотрению. Петр воплотил эту идею в «Уставе

о наследии престола». Поводом к изданию устава было дело

царевича Алексея, сына Петра.

Сенат. Высшим учреждением петровской администрации

Сенат. Высшим учреждением петровской администрации

стал правительствующий сенат, сменивший прежнюю Боярскую

думу. Перед выступлением в Прутский поход Петр 27 февраля

1711 г. издал указ, согласно которому «определили быть для

отлучек наших Правительствующий Сенат для управления».

В Сенат было назначено 9 членов и обер-секретарь. Несколько

позже, 2 марта, царь издал указ о власти и ответственности Се-

ната, «которому всяк и их указам да будет послушен так, как

нам самому», и оставил Сенату «указ, что по отбытии нашем де-

лать». Основными функциями Сената были:

2013-12-28

2013-12-28 692

692