ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

ДРЕВНИЙ восток

Мастаба

|

| ' 4 |

Гуси. Роспись гробницы в Медуме. Первая половина III тыс. до н. э.

Гуси. Роспись гробницы в Медуме. Первая половина III тыс. до н. э.

деревянные конструкции, что оставалось характерным для строительного искусства Раннего цар-: тва. Образцовым примером М., отмеченной такими ■собенностями, является гробница царицы Хер-Нейт н Саккаре. Ее украшали также рельефные изображения львов — хранителей гробницы.

В М. Древнего царства наземная часть имеет трогие пропорции наземного помещения с гладкими стенами и сложной внутренней планировкой: гам находились залы, коридоры, кладовые (гробница начальника сокровищницы Ахетхотепа и его _ына Птаххотепа в Саккаре, эпоха V династии). Во внутренних помещениях М. располагались статуи.! частности, в подземных камерах южной части '. предназначенных для собственно захоронения, лходился саркофаг и сердаб с ритуальной статуей: койного. С северной стороны помещались фигу-ы владельца гробницы, изображенного во весь ст. Среди погребальных статуй М. обязательно.-.ходились ритуальные изображения, связанные культом мертвых, в том числе «ка», т. е. двой-■.:ки, вместилища душ умерших. С восточной стоны М. пристраивалась часовня, где ежедневно "прались родственники умершего (или жрецы -а. получившие в дар его поместье), чтобы:лать ему жертвы в виде еды и питья. М. этой:хи достигали в высоту 3,7 м. На основе конст-нлии М. была создана первая пирамида Древнего 1-ства — Ступенчатая пирамида Джосера, пред-= зляющая собой шесть М., поставленных одна на - -тую.

|

|

|

М. Древнего царства стены по-прежнему

:льно и искусно расписывались, но особенно

~;лярными были рельефные украшения. Тема-

ъ. оформления гробниц определялась ритуаль-

::: задачами, но поскольку загробная жизнь по-

"•е-нного должна была быть обустроена с макси-

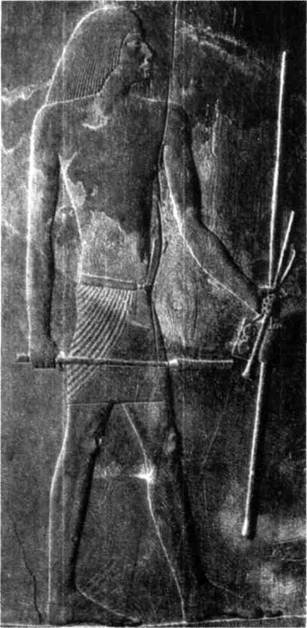

мальным для него удобством, то на рельефных и живописных изображениях в М. нередко можно встретить замечательные по реалистической выразительности картины и даже достоверные портреты. К числу наиболее выдающихся образцов принадлежат деревянные обшивки из М. зодчего Хесира, современника фараона Джосера. Рельефы нередко выполнялись в цвете, при этом техника рельефа преобладала, росписью же дополнялись отдельные фрагменты композиции. К образцам собственно росписи в М. относится редкая по изяществу роспись с изображением гусей в медумской гробнице сына фараона Снофру, зодчего Нефермаат и его жены Итет. В живописных и, особенно, рельефных композициях М. Древнего царства усиливается стремление мастеров к передаче движения, процесса. Сцены располагались последовательными фризами-регистрами с соблюдением пропорциональной соразмерности фигур.

|

|

|

М., образующие своеобразные некрополи египетских городов, находились в строгой архитектурной гармонии с возведенными там пирамидами. Гробницы знатных лиц и членов царских семей располагались непосредственно вокруг пирамид. В Гизе они размещены правильными рядами-кварталами, в чем проявляется стремление к скрупулезному математическому расчету, красоте порядка, наивысшее выражение которого воплощена в самой пирамиде. М. могла как содержать захоронение, так и быть ложной гробницей (т. н. кенотафом). Так, в некрополе Саккары было найдено несколько М. с именем одного и того же лица. Пирамиды, в отличие от М. почти не украшенные снаружи, изнутри во многом повторяли правила декорирования и даже устройство интерьера М.

В эпоху Среднего царства мемориальное зодчество Египта осваивает новые виды погребальных

Зодчий Хесира. Рельеф гробницы. Начало III тыс. до н. э.

сооружений, и, наряду с традиционной пирамидой и М., зодчие в поисках нового решения ансамбля сочетают их с позднейшей формой скальной гробницы.

Литература:

Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. М.-Л., 1965.

Михаловский К. Пирамиды и мастабы. Варшава, 1973.

Шуринова Р. Искусство Древнего Египта. М., 1974.

МЕГАЗИЛ, монументальное сооружение, характерное для художественной культуры Древней Финикии. М. представлял собой круглую каменную

базу, украшенную скульптурным изображением львов, над которой возводились два последовательно уменьшающихся каменных цилиндра (М. в районе Амрита).

НАТУФИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура мезолита, развившаяся на территории Древней Палестины в Х-VIII тыс. до н. э. Частично представлена памятниками, найденными на территории Сирии и современной Турции. Выделена английскими археологами по находкам в пещере Шукба на берегу Вади-эн-Натуф неподалеку от Иерусалима. Для Н. к. характерны микролитические кремневые орудия геометрических очертаний; изделия из кости; постройки типа землянок со стенами, облицованными смесью песка и глины или мелкими камнями.

НОВОВАВИЛОНСКИЙ ПЕРИОД, целостный этап развития вавилоно-ассирийского искусства, исторически относящийся к VII-VI вв. до н. э. Н. п. — время, когда после падения Ассирии искусство древнего Вавилона, завершившееся созданием художественных памятников XIII в. до н. э., получает своеобразное продолжение. Наступает новый кратковременный расцвет Вавилона, с которым связаны последние века истории Месопотамии. Вавилония вновь стала крупнейшим культурным центром при Набопаласаре, воцарившемся в 626 г. до н. э., но подлинного блеска ее искусство достигло при Навуходоносоре II (605-562 гг. до н. э.). От этой эпохи до наших дней дошли главным образом остатки архитектурных сооружений. Величественный городской ансамбль Вавилона VII в. до н. э. представлял собой вытянутый прямоугольник площадью ок. 10 кв. км, разделенный Евфратом на западную и восточную часть — новый и старый город. Пересеченный длинными прямыми улицами — дорогами процессий, ведущими к главным храмам, — он был в некоторых районах строго распланирован. Главные здания помещались в старом городе, новый же представлял собой пригород Большого Вавилона и соединялся с ним мостом на каменных опорах.

Архитектура и искусство Н. п. носят подчеркнуто религиозный характер — уже хотя бы потому, что власть в вавилонских городах находилась в руках жрецов. Основная улица города — дорога процессий богини Иштар (Аибуршабу) — соединяла главный храм бога-покровителя Вавилона Марду-ка — Эсагилу — с парадными северными воротами, носившими название «ворота Иштар». Храмовый комплекс включал в себя семиярусный зиккурат Этеменанки («Дом основания небес и земли» — знаменитая Вавилонская башня). Сохранилось имя зодчего: им был Арадаххешу, архитек-

|

|

|

2013-12-28

2013-12-28 693

693