Осуществление полетов в космическом пространстве является одной из самых замечательных и познавательных идей человечества. Запуск первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г. и первый пилотируемый космический полет Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. – яркие события XX века – нашли отражение и в деятельности Государственного конструкторского бюро "Южное".

Запуски первых космических аппаратов открыли новые возможности для изучения космического пространства. Были получены данные о физико-химических параметрах верхней атмосферы, характеристиках магнитного поля Земли, формах взаимодействия заряженных частиц с магнитным полем Земли, физике космических лучей и ряд других, в том числе необходимых для подготовки пилотируемых полетов. Однако значительное число экспериментов, выдвинутых в качестве первоочередных, на первых космических аппаратах не могло быть осуществлено, многие полученные данные нуждались в уточнении, сравнении и проверке.

Последнее обстоятельство определило потребность в организации систематических запусков космических аппаратов как для регулярных исследований околоземного космического пространства и накопления статистических данных, так и для создания специальных космических систем, функционирующих на постоянной долговременной основе (системы службы Солнца, радиационной безопасности, ионосферного зондирования, обнаружения высотных ядерных взрывов и т.д.). Для решения поставленной задачи необходимо было создание в короткий срок новых экономичных ракетных систем и разработка соответствующих их классу космических аппаратов, перекрывающих по своим функциональным возможностям широкое поле задач научного и прикладного назначения.

В этих условиях КБ "Южное" выступило с инициативой создания ракеты-носителя легкого класса 63С1 на основе стратегической баллистической ракеты Р-12. Для проведения летной отработки комплекса 63С1 организуется разработка космического аппарата ДС-1 (Днепропетровский спутник-1).

Реализация проявленной инициативы обеспечила КБ "Южное", ставшему вторым в стране разработчиком ракетных комплексов, приоритетные позиции и в области космического направления работ.

В начале 1961 г. в КБ "Южное" были созданы первые специализированные подразделения по космической тематике.

Изготовление космических аппаратов было организовано на Южном машиностроительном заводе.

Значительную практическую помощь специалистам КБ "Южное" в разработке космических аппаратов оказал коллектив ОКБ-1.

В сентябре 1961 г. разработка носителя 63С1 и космического аппарата ДС-1 вышла на стадию натурных испытаний.

Первый запуск аппарата ДС-1 №1 состоялся 27 октября 1961 г., но оказался неудачным из-за аварии ракеты носителя

Запуск аппарата ДС-1 № 2 состоялся 21 декабря 1961 г., космический аппарат пролетел по баллистической траектории из-за преждевременного выключения двигателя II ступени ракеты носителя.

После двух неудачных запусков было принято решение об изготовлении простейшего аппарата ДС-2 на основе аппаратуры и узлов конструкции космического аппарата ДС-1.

16 марта 1962 г. ракетой-носителем 63С1 №6 ЛК космический аппарат ДС-2 №1 был запущен и выведен на орбиту искусственного спутника Земли, Начал функционировать первый разработанный КБ "Южное" космический аппарат, получивший официальное наименование "Космос-1" и ставший первенцем реализации советской программы космических исследований "Космос".

С тех пор 16 марта отмечается в ГКБ "Южное" ежегодно как день рождения космического направления работ. Конструкторское бюро обрело приоритетную специализацию разработчика космических аппаратов и комплексов в таких областях космической деятельности, как фундаментальные научные исследования околоземного космического пространства, Солнца и солнечно-земных связей, океанографические исследования, наблюдение Земли и отработка специальных комплексов в интересах Министерства обороны СССР. По каждому из этих направлений создано несколько поколений космических аппаратов, которые успешно применялись для решения целевых задач (некоторые космические аппараты продолжают эксплуатироваться и в настоящее время).

За 40 лет работ по созданию космических аппаратов Государственное конструкторское бюро "Южное" совместно с кооперацией разработало свыше 70 типов космических аппаратов, сдало в эксплуатацию 15 космических комплексов мирового уровня, осуществило запуск на орбиту около 400 космических аппаратов собственной разработки. К достижениям предприятия следует, в частности, отнести:

- разработку и реализацию впервые в мировой практике принципа создания унифицированных платформ КА как основы специализированных КА, получаемых в результате оснащения платформ комплексами аппаратуры целевого назначения;

- реализацию на аппаратах собственной разработки (одним из первых в бывшем СССР) гравитационно-магнитных систем стабилизации различного класса и эстротелевизионных систем прецизионной индикации параметров углового положения КА;

- разработку и реализацию систем электроснабжения КА различного класса, использующих оригинальные решения в части секционирования солнечных батарей;

- разработку и внедрение в практику высокоэффективных активных и пассивных систем обеспечения температурных режимов КА, газореактивных и жидкостных двигательных установок систем ориентации и стабилизации КА;

- разработку и реализацию методов проектирования широкого круга эффективных антенных систем для ракет-носителей и космических аппаратов, решение проблемы обеспечения непрерывной радиосвязи боевых ракет при их движении на нисходящем участке траектории.

Предприятие имеет большой опыт международного сотрудничества в области космических исследований. Совместные проекты выполнялись со странами Восточной Европы, Францией, Индией, Швецией. В рамках программы "Интеркосмос-1" разработано, изготовлено на Южном машиностроительном заводе и выведено на орбиту 22 автоматических спутника Земли, получены приоритетные результаты по целому ряду направлений исследований.

За прошедшие годы накоплен значительный научно-технический потенциал, воспитан коллектив высококвалифицированных специалистов, создана экспериментальная база для развития традиционных и новых направлений космической техники, использующиеся в настоящее время при проведении работ ГКБ "Южное" в рамках реализации Национальной космической программы Украины и межгосударственных космических программ.

Вместе с Конструкторским бюро "Южное", головной организацией по космическим аппаратам, и ПО "Южный машиностроительный завод" (г. Днепропетровск), головным заводом изготовителем КА, в разработке, изготовлении, испытаниях и эксплуатации КА участвовала широкая кооперация предприятий и организаций многих отраслей промышленности и организаций заказывающих ведомств. Основные из них по направлениям работ (в наименованиях 1990 года):

- бортовая специальная аппаратура КА – НПО им. Плешакова, г. Москва; ЛНПО "Вектор", г. Ленинград; ЦНПО "Вымпел", г. Москва; ЦНПО "Комета", г. Москва; НПО "Астрофизика", г. Москва; ОКБ МЭИ, г. Москва; Ленинградское оптико-механическое объединение, г. Ленинград;

- бортовая научная и исследовательская аппаратура КА, сопряжение и отработка бортовых комплексов научной аппаратуры – целая кооперация организаций под руководством АН СССР;

- бортовая и наземная аппаратура командно-программно траекторных радиолиний – НПО точных приборов, г. Москва; ПО "Киевприбор", г. Киев; НИИ автоматики, г. Пенза;

- наземные комплексы управления КА, центры управления полетом КА НПО точных приборов, г. Москва; ГНПП "Орбита", г. Днепропетровск;

- бортовая и наземная аппаратура радиотелеметрических систем и радиолиний передачи и приема специальной информации – НПО космического приборостроения, г Москва; ОКБ Московского энергетического института, г. Москва; ПО "Ижевский радиозавод", г. Ижевск; ЛПО им. В. И. Ленина, г. Львов; НИИ автоматики, г. Пенза;

- бортовые приборы, аппаратура и системы ориентации, управления движением и определения ориентации КА – НПО "Хартрон", г. Харьков; КБ "Электроавтоматика" НПО "Хартрон", г. Запорожье; Центральный НИИ автоматики и гидравлики, г. Москва; Киевский завод автоматики им. Г. И. Петровского, г. Киев; НПО прикладной механики, г. Москва; ПО "Корпус", г. Саратов; НПО "Полюс", г. Томск; Омский электромеханический завод, г. Омск; НПО "Геофизика", г. Москва; завод "Квант", г. Ростов-на-Дону; Московское опытно-конструкторское бюро "Марс", г. Москва; ОКБ "Рудгеофизика", г Ленинград; ВНИИ метрологии им. Менделеева, Московская обл.; НПС "Квант", г. Москва;

- системы и аппаратура электроснабжения КА НПО "Квант", г. Москва; ЛНПС "Источник", г. Ленинград; НПП "Сатурн", г. Краснодар; ПО "Харьковский завод электроаппаратуры", г. Харьков; завод "ПОЗИТ", Московская обл.; Черниговский завод радиоприборов, г. Чернигов;

- технические комплексы и наземное технологическое оборудование КА – КБ транспортного машиностроения, г. Москва; КБ "Мотор", г. Москва; Центральное КБ тяжелого машиностроения, г. Калинин; Горьковский научно-исследовательский приборостроительный институт, г. Горький,

- техническая и предстартовая подготовка и запуск КА – Научно-исследовательские испытательные полигоны Капустин Яр, Байконур, Плесецк;

- летная отработка и управление полетом КА, прием с КА научной информации – Главный центр испытаний и управления космическими средствами МО (в/ч 32103), Центры управления полетом "Голицыно-2", "Рокот", ЦУП-М;

- прием с КА и обработка специальной и исследовательской информации – 16 Центр МО; Государственный научно-исследовательский центр исследования природных ресурсов, Московская обл.; Арктический и Антарктический НИИ, Ленинградская обл.; Морской гидрофизический институт, г. Севастополь;

- военно-техническое сопровождение создания КА – НИИ-4 МО, 50 ЦНИИКС МО, 45СНИИМО;

- научное и научно-техническое сопровождение создания КА – Центральный НИИ машиностроения, Московская обл.; Институт прикладной математики АН СССР г. Москва; Институт прикладной механики АН Украины, г. Днепропетровск; Днепропетровский государственный университет;

- технологическое сопровождение создания КА – Днепровский НИИ технологии машиностроения, г. Днепропетровск;

- наземная инфраструктура средств управления, приема и обработки космической информации Украины – ГНПП "Орбита", г. Днепропетровск; НИИ радиоизмерений г. Харьков; Национальный центр управления и испытаний космических средств, г. Евпатория; Центр приема информации НКАУ (Черниговская обл.).

Ниже излагаются вопросы становления и развития космической тематики на предприятии, освещаются концептуальные подходы к созданию космических аппаратов разных поколений, приводятся сведения об основных технически; решениях, облике и характеристиках космических аппаратов.

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОИСКОВОГО ЭТАПА РАБОТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПА

Важнейшей задачей, решаемой одновременно с работами по созданию носителя 63С1 и космического аппарата ДС-1, было определение [первоначально в теоретическом плане] потенциальных областей эффективного применения космической техники и формирование плана проведения проектно-конструкторских и экспериментальных работ в натурных условиях, направленных на подтверждение расчетных предпосылок, выработку заключений о возможности создания эксплуатационных космических систем и требований к ним.

В декабре 1959 г. создается Межведомственный научно-технический совет по космическим исследованиям при АН СССР во главе с академиком М. В. Келдышем, на который возлагается разработка тематических планов по созданию космических аппаратов, выдача основных технических заданий, научно-техническая координация работ по исследованию и освоению верхней атмосферы и космического пространства, подготовка вопросов организации международного сотрудничества в космических исследованиях. Членом Президиума Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям утверждается М. К. Янгель.

В области прикладных задач проведение подобных работ было поручено НИИ-4 Министерства обороны.

Совместными усилиями Академии наук и Министерства обороны СССР была подготовлена и окончательно утверждена в августе 1960 г. программа первой очереди пусков ракеты-носителя 63С1. В программу вошли задания на разработку и запуск космических аппаратов ДС-А1, ДС-П1, ДС-К8, на которых наряду с решением исследовательских задач ставились и военно-прикладные эксперименты. Первая очередь пусков ракеты-носителя 63С1 предусматривала также выведение на орбиту исследовательских аппаратов 1МС, 2МС разработки ОКБ-1,

Уже к декабрю 1961 г. была выпущена проектная документация на аппараты ДС-А1, ДС-П1, ДС-К8. В июне 1962 г. выведен на орбиту первый из указанных аппаратов – ДС-П1, а в феврале 1963 г. пуски ракеты-носителя 63С1 первой очереди были завершены.

В программу второй очереди пусков ракеты-носителя 63С1, утвержденную в июле 1962 г., кроме уже известных аппаратов ДС-А1 и ДС-П1 вошли вновь разработанные исследовательские космические аппараты ДС-МТ и ДС-МГ, а также космический аппарат "Омега-1", созданный специалистами Всесоюзного научно-исследовательского института электромеханики для отработки электромаховичной системы ориентации. Предусмотрен повторный запуск космического аппарата ДС-2 для отработки запуска из новой шахтной стартовой позиции ракеты-носителя 63С1.

Первый пуск носителя 63С1 второй очереди состоялся в мае 1963 г., последний – в июле 1965 г. (космический аппарат ДС-А1).

Поисковый этап работ по космической тематике завершился запуском малого космического аппарата оптической комплектации ДС-МО в марте 1967 г., замыкавшим программу третьей очереди пусков ракеты-носителя 63С1. В общей сложности осуществлено 15 успешных запусков космических аппаратов восьми типов

Космические аппараты ДС-1, ДС-А1, ДС-К8, ДС-П1, ДС-МГ, ДС-МТ выполнены с максимально возможным использованием общей конструктивной и аппаратурной схемы. Герметичный корпус космического аппарата состоит из двух полусферических днищ и цилиндрической проставки диаметром 800 мм. Внутри корпуса, заполненного азотом, расположены фермы, на которых размещаются блоки химических батарей, радиотехнический комплекс, аппаратура управления и электронные блоки исследовательской аппаратуры Датчики исследовательской аппаратуры устанавливаются на цилиндрической части корпуса и верхнем днище.

Бортовая обеспечивающая аппаратура космического аппарата комплектовалась, как правило, из серийно изготавливаемых приборов и оборудования ракетной техники. Базовыми элементами аппаратурного комплекса аппарата стали аппаратура командной радиолинии БКРЛ-Э разработки НИИ-648, радиотелеметрическая система "Трал-МСД" и система радиоконтроля орбиты "Рубин-1Д" разработки Опытно-конструкторского бюро Московского энергетического института, химические источники питания разработки Всесоюзного научно-исследовательского института источников тока.

Система терморегулирования построена на основе использования двух вентиляторов, блока управления с температурными датчиками и радиационной поверхности. На аппаратах ДС-МТ и ДС-МГ применен выносной теплообменник с радиационной поверхностью.

Антенно-фидерные устройства космических аппаратов содержат 4 штыревые, 5 ленточных и одну щелевую антенны.

Длина цилиндрической части корпуса не является постоянной и меняется от аппарата к аппарату в зависимости от состава и габаритов электронных блоков исследовательской аппаратуры. Корпус космического аппарата ДС-2 собран без использования цилиндрической проставки.

Все аппараты поискового этапа разработаны без использования системы ориентации в пространстве. Исключение составляет аппарат ДС-МО, известный по литературным источникам как "космическая стрела", на котором впервые в мировой практике была применена аэрогироскопическая система ориентации космического аппарата. Характерной деталью внешнего вида аппарата является выдвижная юбка аэростабилизатора.

На аппарате ДС-П1 была впервые в практике ОКБ-586 применена солнечная энергоустановка. Батарея фотопреобразователей выполнена в форме додекаэдра, жестко связанного с герметичным контейнером.

Масса первых аппаратов находилась в пределах от 47 [ДС-2] до 321 кг [ДС-МО], масса исследовательской аппаратуры – от 4,5 кг до 44 кг. Срок активного существования космического аппарата на орбите (за исключением аппарата ДС-П1) определялся возможностью химических источников питания и составлял 10…15 суток.

Управление функционированием космического аппарата и прием научной информации осуществлялись средствами наземного командно-измерительного комплекса Министерства обороны СССР.

Выполненные на данном этапе работы позволили не только сформировать целевые направления дальнейшего развития космической техники на предприятии и в СССР в целом, но и подготовить новые экономичные решения в области проектно-технологической базы, вплотную подойти к идее унифицированных космических аппаратов.

МАЛЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ АППАРАТЫ.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ

Положительные результаты первых работ, подтвердившие перспективность дистанционных методов решения научных и прикладных задач, стимулировали огромный поток заявок различных организаций на создание новых космических аппаратов и оснащение их аппаратурой того или иного целевого назначения.

Это вызвало необходимость расширения фронта поисковых и проектных работ. В связи с этим был сделан следующий организационный шаг в развитии тематики работ в ОКБ-586 – сформирован специальный комплекс с расчетно-теоретическими подразделениями.

Вместе с тем, анализ полученных заявок показал, что за многими предложениями стоят перспективы развития их в крупные самостоятельные направления разработок космических аппаратов, одновременный охват которых одному предприятию был не по силам.

Было выработано и принято решение о передаче ряда тем вместе с разработанной в ОКБ-586 проектной документацией другим предприятиям: Всесоюзному научно-исследовательскому институту электромеханики [апрель 1962 г.], ОКБ-10 [август 1962 г.], филиалу №-3 Центрального конструкторского бюро энергетического машиностроения [июнь 1967 г.]. Эти предприятия успешно работают над дальнейшим развитием тематических направлений, зародившихся в ОКБ-586. Но и оставшийся объем заказов был настолько обширен, что справиться с его выполнением можно было при условии принятия радикальных мер по снижению времени и стоимости разработки и изготовления космических аппаратов. Важным шагом на этом пути явилось принятие решения о создании по техническому заданию АН СССР первой в мире серии унифицированных космических аппаратов. В результате обобщения опыта проектирования, изготовления и эксплуатации космических аппаратов был выбран основной принцип унификации – независимость комплекса обеспечивающих систем, конструкции аппарата и схемы управления бортовой аппаратурой от конкретной решаемой научной задачи. Это в свою очередь дало возможность организовать серийное производство космических аппаратов и комплектующих элементов, а тем самым – расширить фронт научных исследований в околоземном космическом пространстве.

Было очевидно, что в связи с многообразием исследовательских задач и различиями требований к проведению экспериментов создать один тип унифицированного космического аппарата, на котором можно было бы решать любую научную задачу, невозможно. Действительно, ряд исследований, не требующих длительного цикла экспериментов в космосе, целесообразно было проводить на космических аппаратах с химическими источниками тока. Для исследований, требующих значительного срока активного существования аппарата, наоборот, лучше подходило применение солнечной энергоустановки на основе батареи фотопреобразователей. Ряд научно-исследовательских задач требовал ориентации космического аппарата на Солнце,

В итоге было принято решение о создании трех модификаций унифицированной спутниковой платформы: неориентированной в пространстве с химическими источниками энергии – ДС-У1, неориентированной с солнечными батареями – ДС У2 и ориентированной на Солнце – ДС-УЗ, Эскизный проект унифицированных космических аппаратов был разработан в 1963 г.

Значительный объем проводимых тематических работ предопределил создание в структуре ОКБ-586 по приказу Министра общего машиностроения от 30 октября 1965 г. специализированного конструкторского бюро по космической тематике. Всего в серии унифицированных космических аппаратов в период 1963…1976 гг. было разработано, изготовлено и выведено на орбиту 49 космических аппаратов. Многие из этих аппаратов с целью расширения их функциональных возможностей были дополнительно оснащены устройствами и системами успокоения космического аппарата, закрутки его вокруг продольной оси или ориентации по вектору напряженности магнитного поля Земли.

О высоком научно-техническом уровне разработки малых унифицированных космических аппаратов свидетельствуют 30 изобретений.

Малые унифицированные спутниковые платформы стали инструментальной основой для организации международного сотрудничества в области исследования космического пространства по программе "Интеркосмос".

Результаты научных исследований по ряду проблем физики космического пространства, выполненных на базе малых унифицированных космических аппаратов, получили высокую оценку и мировое признание, они доложены на 27 международных симпозиумах и конгрессах, опубликованы в 95 научных статьях в отечественных и зарубежных изданиях и продемонстрированы на десяти международных и четырех всесоюзных выставках.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОРБИТАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ

Малые унифицированные космические аппараты серии ДС-У сыграли выдающуюся роль в проведении пионерских исследований физических особенностей и определении характеристик околоземного космического пространства.

К началу 1970-х г.г. приобрела значительную актуальность задача изучения механизмов взаимосвязи отдельных физических явлений в ближнем космосе и солнечно-земных связей. Аппараты типа ДС-У уже не подходили для решения такой комплексной задачи ввиду ограниченных ресурсных и функциональных возможностей.

Результаты анализа, проведенного в 1971 г. Конструкторским бюро "Южное", показали, что большинство задач (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть представлены в виде нескольких групп. Однотипность требований со стороны задач одной группы определила техническую и экономическую целесообразность создания, модернизации и развития специализированных космических аппаратов как комплектаций единой базы аппаратов, получившей наименование "многоцелевой космический аппарат" (КАМ). В частности, было показано, что большинство научных и прикладных задач, требующих сбора, запоминания и передачи информации по радиоканалам, могут быть решены на базе многоцелевых космических аппаратов только трех классов: КАМ-1, КАМ-11, КАМ-111.

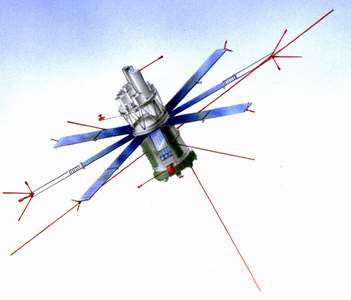

В результате выполненных проектных проработок было сделано заключение, что потребности фундаментальных исследований околоземного космического пространства почти целиком покрываются использованием двух модификаций автоматической универсальной орбитальной станции класса КАМ-1 с ориентацией на Землю (АУОС-3) и на Солнце (АУОС-СМ). Станции стали базовыми платформами для создания целевых исследовательских аппаратов путем оснащения их соответствующими бортовыми комплексами научной аппаратуры.

Автоматическая универсальная орбитальная станция АУОС-3 предназначена для комплексного изучения космического пространства, физической природы явлений солнечной активности, геофизических явлений и связи этих явлений с солнечной активностью, осуществляемого по программе международного сотрудничества, а также для проведения экспериментов в интересах народного хозяйства. Она обеспечивает минимум изменений конструкции и состава бортового обеспечивающего комплекса при переходе от одного применения к другому.

Базовый космический аппарат АУОС-СМ предназначен для обеспечения проведения комплексных исследований Солнца в интересах науки и народного хозяйства в рамках проектов "Коронас-И", "Коронас-Ф", "Фотон".

АУОС-СМ-КФ

Спутник научного назначения для исследования активности Солнца. Спутник АУОС-СМ-КФ был выведен на орбиту 31 июля 2001 года ракетой-носителем "Циклон" с космодрома "Плесецк". Создавался на базе унифицированной космической платформы АУОС-СМ разработки ГКБ “Южное”.

Научная информация принималась наземными средствами ИЗМИРАН в г.Троицке (РФ) и в г. Нойштрелице (Германия).

Предназначен для проведения комплексных научных экспериментов по исследованию активности Солнца (проект "Коронас-Ф"):

- исследование динамики солнечных вспышек различных типов;

- определение параметров токового слоя, оценки роли тепловых и нетепловых процессов, ускоренных электронов и протонов;

- изучение эволюции активной области Солнца в предвспышечной и после -вспышечной фазах;

- непрерывные наблюдения крупномасштабной структуры спокойной короны Солнца и эволюции корональных дыр;

- исследование внутреннего строения и динамики состояния Солнца, включая вращения его внутренних слоев по наблюдениям колебаний Солнца.

Проект имеет мировое значение по составу решаемых задач.

Комплексные наблюдения активности Солнца со спутника "Коронас-Ф" позволили получить новые знания о внутреннем строении Солнца, его активности вблизи максимума солнечного цикла, лучше понять солнечно-земные связи и механизмы воздействия солнечной активности на околоземное космическое пространство и земную атмосферу.

Участники эксперимента:

Институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн РАН, Физический институт РАН им. П.Н. Лебедева РАН, Главная астрономическая обсерватория НАНУ, Киевский государственный университет и научные организации Германии, Польши.

Состав научной аппаратуры:

Спутник научного назначения для исследования активности Солнца. Спутник АУОС-СМ-КФ был выведен на орбиту 31 июля 2001 года ракетой-носителем "Циклон" с космодрома "Плесецк". Создавался на базе унифицированной космической платформы АУОС-СМ разработки ГКБ “Южное”.

Научная информация принималась наземными средствами ИЗМИРАН в г.Троицке (РФ) и в г. Нойштрелице (Германия).

Предназначен для проведения комплексных научных экспериментов по исследованию активности Солнца (проект "Коронас-Ф"):

- исследование динамики солнечных вспышек различных типов;

- определение параметров токового слоя, оценки роли тепловых и нетепловых процессов, ускоренных электронов и протонов;

- изучение эволюции активной области Солнца в предвспышечной и после -вспышечной фазах;

- непрерывные наблюдения крупномасштабной структуры спокойной короны Солнца и эволюции корональных дыр;

- исследование внутреннего строения и динамики состояния Солнца, включая вращения его внутренних слоев по наблюдениям колебаний Солнца.

Проект имеет мировое значение по составу решаемых задач.

Комплексные наблюдения активности Солнца со спутника "Коронас-Ф" позволили получить новые знания о внутреннем строении Солнца, его активности вблизи максимума солнечного цикла, лучше понять солнечно-земные связи и механизмы воздействия солнечной активности на околоземное космическое пространство и земную атмосферу.

Участники эксперимента:

Институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн РАН, Физический институт РАН им. П.Н. Лебедева РАН, Главная астрономическая обсерватория НАНУ, Киевский государственный университет и научные организации Германии, Польши.

Состав научной аппаратуры:

Эксплуатация спутника позволила продолжать дальнейшее участие в реализации совместного с российскими организациями научного направления работ по исследованию Солнца. Уже к концу декабря 2001 года было получено более 40 000 снимков Солнца в различных линиях рентгеновского диапазона, по которым восстановлены трехмерные изображения и динамика солнечной короны, впервые обнаружены динамические плазменные структуры с температурами, почти в десять раз превышающими температуру солнечной короны. За сутки через бортовую систему сбора научной информации сбрасывалось на Землю порядка 100 Мбайт первичной информации, которая затем распределялась между учеными – постановщиками экспериментов.

Интересные результаты были получены от солнечного фотометра ДИФОС, который вел мониторинг глобальных колебаний интенсивности излучения Солнца в диапазоне от ультрафиолета до инфракрасного диапазона. Солнечный рентгеновский телескоп СРТ-К и рентгеновский спектрометр РЕС-К имели очень малое время построения изображения, что позволило детально прослеживать ход процессов на Солнце в 11 спектральных диапазонах, не уступая в пространственном разрешении информации, получаемой от приборов американо-европейской обсерватории SOHO. Накопленные данные, полученные со спутника, позволили лучше понять внутреннее строение светила и происходящие в его недрах физические процессы. Основными научными целями указанных проектов являются исследования физических процессов, происходящих при выделении и переносе энергии в различных областях активного Солнца и прилегающих к ним районах, а также разработка на этой основе диагностического аппаратурного комплекса для прогнозирования солнечной активности на постоянной (регулярной) основе. Концептуальные основы унификации станций АУОС-3 и АУОС-СМ остались в принципе такими же, как и ранее сформулированные для аппаратов серии ДС-У. Вместе с тем существенно возросли функциональные возможности аппаратов по обеспечению бортового научного комплекса сервисными функциями в части установочной массы (до 400-600 кг), среднесуточной потребляемой мощности (не менее 50 Вт), точности ориентации, объема командных воздействий, информационных характеристик радиолиний. Унификация затронула и структуру бортового научного комплекса – в него в качестве неизменяемых элементов были введены система технического обеспечения научных приборов и аппаратура радиолинии международного диапазона частот для сброса информации непосредственно зарубежным постановщикам экспериментов по программе "Интеркосмос". Все это позволило увеличить количество устанавливаемых на борту космического аппарата научных приборов от нескольких единиц до двух десятков и более и тем самым реализовать комплексный характер проводимых экспериментов. Разработка целевых комплектаций станций АУОС-3 была начата в 1973 г. Все проводимые на станции эксперименты можно отнести к разряду уникальных. Всего за период с 1973 по 1991 г.г. разработано, изготовлено и запущено одиннадцать космических аппаратов, созданных на базе платформы АУОС-3, в том числе девять – по программе международного сотрудничества. Использование идей унификации позволило решить поставленную задачу с минимальными затратами времени и средств. С 1987 г. в разработке находится станция АУОС-СМ и ее целевые комплектации. Выведена на орбиту первая комплектация станции – АУОС-СМ-КИ – с целевой задачей проведения эксперимента "Коронас-И" по исследованию излучения Солнца в широком спектральном диапазоне. Запуски всех комплектаций станций АУОС-3 и АУОС-СМ осуществлялись с космодрома Плесецк ракетами-носителями 11К65М (на начальном этапе) и 11К68. КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ |

Космические аппараты

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

|

|

Сейчас читают про:

2013-12-28

2013-12-28 769

769