УДАРЫ

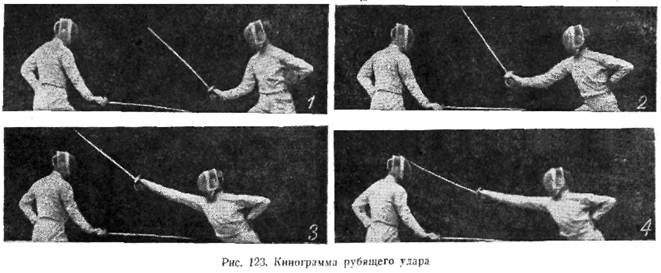

Основным приемом поражения противника в бою на сабля является рубящий удар, называемый обычно просто ударом. Дл того, чтобы удар считался действительным, т. е. засчитываемы судьей, он должен быть нанесен лезвием, должен быть четким сухим, но при этом не слишком сильным и тем более не грубы Выполнение удара складывается из продвижения оружия к телу противника и нанесения самого удара. Продвижение оружия осуществляется выпрямлением руки в сторону противника и завершается немедленным выполнением удара. Продвижение оружия вперед, т. е. его «доставка», идет в основном от отводящего движения анатомического плеча с одновременным разгибанием руки я локтевом суставе (см. рис. 113). Во всех ударах кисть вооруженной руки и вместе с ней гарда движутся прямолинейно вперед, а слабая часть клинка несколько отстает от них, что и служит замахом в тех случаях, когда удар выполняется без переноса или когда движение начинается из такого исходного положения, при котором удар без замаха оказывается технически невозможным. Сам удар, т. е. прикосновение оружия к телу противника, производится в конечный момент выпрямления руки (рис. 123, кадры 1, 2, 3, 4). Оба движения клинка: назад в замахе, когда в нем есть необходимость, и вперед на тело противника совершаются в результате отведения кисти, а затем резкого приведения ее в лучезапястном суставе при активной работе пальцев. Средний палец, безымянный и мизинец, слегка пассивно разогнувшись во время замаха, в дальнейшем активно сгибаются, прижимают спинку рукоятки к краю ладони со стороны мизинца и тем самым ускоряют нанесение удара, придавая ему необходимую легкость и четкость. Приводящее движение кисти в лучезапястном суставе в конечном моменте удара передается на оружие через нажим большим пальцем на спинку рукоятки. Этот активный нажим большим пальцем, придавая клинку должное направление, сообщает движению оружия добавочную скорость. По совершении удара приводящие мышцы кисти, большого пальца, а также сгибатели третьего, четвертого и пятого пальцев мгновенно раскрепощаются, вследствие чего происходит небольшой отскок клинка от тела противника и фехтовальщик возвращается в боевую позицию. Осуществляется это опять-таки движением в трех суставах: приводящим в плечевом, сгибанием в локтевом я отведением в лучезапястном.

|

|

|

Если во время выполнения удара необходимо изменить исходное направление лезвия клинка, вооруженную руку в процессе выпрямления в сторону противника следует супинировать или пронировать в определенной степени, т. е. поворачивать относительно ее продольной оси кнаружи или внутрь. При выполнении ударов с наклоном туловища вперед или с выпадом левая рука может совершать так называемую отмашку, описанную выше.

|

|

|

В зависимости от формы движения клинка удары бывают прямые, полукруговые и круговые.

Удары могут быть не только чисто рубящие, но могут переходить и в режущие удары, при которых клинок, ударив противника, продолжает скользить по его телу. Таким образом, в большинстве случаев рубятся левый бок, левая щека и реже рука изнутри. Режущее движение клинка в этих случаях позволяет атакующему быстро принять наиболее надежную в бою третью позицию, которая особенно выгодна вблизи от противника.

В моменты ближнего боя, т. е. тогда, когда противник находится в непосредственной близости, удары следует выполнять по той же схеме, только не вполне выпрямляя руку (рис. 124). Поскольку конечное движение ударов по всем частям поражаемого пространства, непосредственно предшествующее прикосновению клинка к противнику, осуществляется в основном аналогичными движениями в суставах руки, в дальнейшем при описании различных ударов этот момент не будет повторно раскрываться.

Возможные ошибки при выполнении рубящих ударов: 1) перенапряженность мышц плечевого сустава; 2) движения в плечевом и локтевом суставах при выполнении замаха и самого удара, вследствие чего кисть вооруженной руки движется вперед не прямолинейно; 3) скованное судорожное держание сабли, при котором пальцы не могут принять активного участия в выполнении рубки, что приводит к нечетким, наложенным ударам; 4) чрезмерно большой замах; 5) удар плашмя.

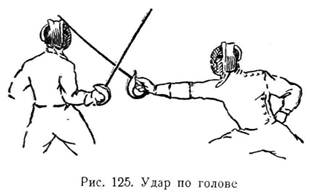

Удары по голове наносятся сверху или спереди-сверху по верхней части маски (рис. 125). Они осуществимы из всех положений клинка при условии, что оружие противника не находится в пятой позиции. Как правило, удары по голове совершаются в вертикальной плоскости, но возможны также и в наклонной, близкой к вертикальной плоскости. Если оружие противника мешает ударить его по голове прямо, удар производится переносом. Прикосновение клинка к маске должно быть сухим — ударным, а не режущим.

Удары по голове из положений оружия острием вверх. По форме движения клинка прямые. Замах, если есть в нем необходимость, совершается в вертикальной плоскости обухом на себя с одновременным выпрямлением руки вперед. В конечном положении замаха рука выпрямлена еще не до конца, кисть отведена на себя, средний палец, безымянный и мизинец полуразогнуты, вследствие чего клинок, обращенный лезвием вперед, занимает близкое к вертикальному положение. В ударе, следующем после замаха, клинок движется лезвием вперед-вниз. В момент соприкосновения оружия с маской противника рука горизонтальна и выпрямлена вперед до конца, лезвие обращено вниз, гарда находится на уровне плечевого сустава. При ударе по голове с переносом схема движения остается такой же, но амплитуда движения клинка увеличивается, так как оружие противника обносится со стороны острия (рис. 126).

Удары по голове из положений оружия острием вниз по форме движения клинка круговые. Замах совершается посредством супинации руки и отведения кисти на себя, в результате чего клинок движется из первой позиции, сперва описывая острием круговое движение обухом вниз, а затем плашмя влево-вверх, а из второй позиции сразу влево-вверх.

После замаха клинок в отличие от прямых ударов, не останавливаясь, продолжает рубящее движение. В зависимости от положения оружия противника клинок может описывать острием большую окружность в лицевой плоскости (рис. 127) (при переносах) или движется в пределах конуса с вершиной около кисти (когда оружие противника не мешает произвести удар). Рубящий удар в конце своего движения завершается прямолинейным движением клинка вниз и слегка вперед, осуществляемым приведением в лучезапястном суставе при активной работе пальцев.

|

|

|

2013-12-31

2013-12-31 696

696