1 ЦАМО, ф. 81, оп. 12106, д. 42, л. 347.

дателю технического совета Народного комиссариата вооружения Э. А. Сателю, «заводские испытания ГВГ длительной стрельбой показали, что пулемет имеет прекрасную живучесть всех деталей и отвечает тактико-техническим требованиям на этот образец» 4.

Однако опыт военных действий, особенно зимних наступательных операций Советской Армии под Москвой в 1941 —1942 гг., со всей очевидностью выявил необходимость первоочередного создания нового станкового пулемета. В мае 1942 г. был объявлен конкурс на его разработку. Используя накопленный опыт при проектировании ручного

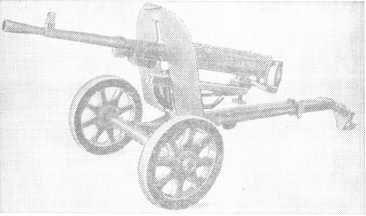

7,62-мм станковый пулемет системы Горюнова обр. 1943 г. (СГ-43)

пулемета и наиболее удачные решения его конструкции, П. М. Горюнов, В. Е. Воронков и М. М. Горюнов разрабатывают на его основе станковый пулемет.

По принципу работы автоматики станковый пулемет Горюнова, как и его ручной пулемет, принадлежит к системам оружия с отводом пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Запирание затвора осуществляется перекосом его в правую сторону с помощью запирающего выступа затворной рамы. Питание пулемета производится из металлической ленты на 250 патронов. Подающий механизм ползункового типа. Ударный механизм работает от возвратно-боевой пружины. Спусковой механизм обеспечи-

|

|

|

1 ЦАМО, ф. 81, оп. 12040, д. 29, л, 37.

вает ведение только непрерывного огня. Предохранитель рычажный, запирает спусковой рычаг. Прицел секторный1, рассчитанный на ведение огня до 2000 м. Станок колесного типа системы Дегтярева.

Пулемет успешно прошел заводские испытания, и в декабре 1942 г. было принято решение об изготовлении серии в количестве 50 шт. для дальнейших полигонных и войсковых испытаний. В марте 1943 г. изготовление серии было закончено, 45 пулеметов направили на войсковые испытания в части Московского военного округа и в Свердловское пехотное училище, а остальные испытывались на полигоне специальной комиссией под председательством генерал-майора инженерно-артиллерийской службы Н. Н. Дубовицкого. Выводы войсковых частей, проводивших испытания, были положительными, но содержали ряд пожеланий.

На основе полученных замечаний пулемет был подвергнут доработке. На ствол поставлена рукоятка для облегчения замены нагретого ствола. Левая подача заменена правой. Штампованный приемник заменен фрезерованным для повышения надежности действия автоматики и удобства обращения с пулеметом. Поставлен прицел рамочного типа вместо секторного, который менее удобен в эксплуатации. Металлические колеса станка заменены деревянными (взяты колеса станка Соколова), а также упрочнена ось колес. Задний конец стрелы выполнен складным для удобства стрельбы с бруствера окопа и переноски станка. Подлокотники, коробка для запасных частей и принадлежности убраны в целях облегчения станка. Масса пулемета в боевом положении доведена до 40,4 кг вместо 45—46 кг.

|

|

|

В апреле 1943 г. были изготовлены четыре пулемета с учетом указанных изменений: два со штампованными приемниками и два с фрезерованными. Один из них был отстрелян на заводе, остальные — переданы на государственные испытания, где должны были испытываться параллельно с модернизированным пулеметом ДС.

Дегтярев провел большую работу по совершенствованию своего станкового пулемета и в 1942 г. представил более удачный образец. Сохранив в нем принцип работы автоматики и запирания старого образца, конструктор внес в него ряд важных конструктивных изменений.

В отличие от предыдущих образцов в пулемете Дегтярева разведение боевых упоров и разбивание капсюля при

1 В процессе испытаний он был заменен рамочным прицелом с двумя шкалами для легкой и тяжелой пуль. Для стрельбы по воздушным целям был принят зенитный ракурсный прицел.

приходе ползуна в крайнее переднее положение производится не ударником, а специальным выступом, расположенным в верхней части спусковой рамы. Экстракция стреляной гильзы производится выбрасывателем, вертикально перемещающимся в передней части затвора; пружина выбрасывателя в отличие от ДП расположена не в затворе, а на затворной раме. Отражение стреляной гильзы осуществляется жестким отражателем, расположенным в верхней части ствольной коробки. Рукоятка перезаряжания неподвижна при стрельбе и расположена с правой стороны ствольной коробки. Спусковой механизм допускает ведение только автоматического огня. Переводчик-предохранитель флажкового типа, установлен с правой стороны спусковой коробки. Возвратно-боевая пружина входит в отверстие затворной рамы и своей задней частью надевается на направляющий стержень, закрепленный в затыльнике. На затыльнике размещены складные рукоятки управления огнем и спусковой рычаг. Питание патронами осуществляется звеньевой металлической лентой. Подача очередного патрона на приемное окно ствольной коробки производится подавателем, перемещающимся в горизонтальных пазах крышки приемника и приводимым в движение при взаимодействии ролика, закрепленного на выступе затворной рамы, с пазом рычага подачи, размещенного в крышке ствольной коробки. Прицел рамочного типа с двумя шкалами для ведения стрельбы патронами с легкой и тяжелой пулями с максимальными дальностями 2000 и 2200 м. Ствол быстросменный, крепится в ствольной коробке с помощью поперечного клина, снабженного защелкой и кольцом; для улучшения охлаждения ствол имеет продольные ребра. Для переноски пулемета и смены разогретого ствола на стволе установлена откидная рукоятка.

Работа советских оружейников по созданию новых образцов постоянно находилась в поле зрения И. В. Сталина. Он имел с ними неоднократные встречи, следил за ходом испытаний, беседовал по телефону, давал личные указания1. Такая заинтересованность, имевшая немалое положительное значение, подчас ограничивала возможности конструкторов и могла затруднить выбор наилучшей системы. Так, в частности, было со станковым пулеметом, к созданию которого он проявлял повышенный интерес. Сталин хорошо знал Дегтярева, верил в его талант и не без оснований считал его непререкаемым авторитетом в пулеметном деле. Он не

1 ВИМАИВС, личный фонд Ф. В. Токарева, дневник, т. 3, с. 52.

допуская мысли, что кто-либо из других конструкторов может превзойти Дегтярева в этой области. И новые, ничего не говорившие ему имена вызывали у пего настороженность. Считая, что одновременная работа над различными системами поведет к распылению сил и средств, что в условиях военного времени было недопустимым, Сталин незадолго до начала испытаний, 7 апреля 1943 г., предложил Д. Ф. Устинову при создании конструкторами нового пулемета «принять за основу пулемет ДС обр. 1939 г. на упрощенном универсальном станке» 4.

|

|

|

К чести работников Наркомата вооружения, и прежде всего Д. Ф. Устинова, следует заметить, что благодаря их помощи начатую работу по созданию станкового пулемета удалось довести до конца, что обеспечило принятие наиболее совершенного образца.

Завершающие испытания станковых пулеметов проводились в мае 1943 г. комиссией под председательством начальника курсов «Выстрел» генерал-майора С. А. Смирнова. В своих выводах комиссия отметила, что по практической скорострельности и баллистическим характеристикам пулеметы ДС и Горюнова равноценны между собой. Конструктивно пулемет Горюнова проще. Он превосходит ДС по кучности боя, безотказности действия и живучести деталей. Живучесть пулемета ДС с одним агрегатом (затворная рама, затвор) составляет 10 000 выстрелов, а живучесть пулемета Горюнова, также с одним агрегатом (шток, затвор), составляет 25 000 выстрелов. Комиссия отметила малую живучесть второстепенных деталей пулемета ДС, замена которых связана с длительными перерывами в стрельбе.

На основании результатов испытаний комиссия пришла к заключению, что пулемет системы Горюнова по надежности действия, безотказности в работе и по живучести деталей выдержал государственные испытания, и рекомендовала его для принятия на вооружение Советской Армии2.

Так как заключение комиссии, поддержанное Главным артиллерийским управлением, не соответствовало предложению Сталина о создании станкового пулемета на базе пулемета ДС обр. 1939 г., Сталин в начале мая 1943 г. созвал совещание для окончательного решения вопроса о принятии нового образца. На это совещание вместе с руководителями наркоматов обороны и вооружения был приглашен и Дегтярев. Выслушав мнения представителей оборонной про-

|

|

|

1 ЦАМО, ф. 81, оп. 12040, д. 235, л. 105.

2 ЦАМО, ф. 81, оп. 12106, д. 520, л. 140.

мышленности и Главного артиллерийского управления, Сталин поинтересовался мнением Дегтярева. Василий Алексеевич со свойственным ему чувством высокого сознания гражданского долга заявил, что пулемет Горюнова проще, надежнее, чем его пулемет, промышленность может его быстрее освоить и поэтому следует принять его на вооружение1.

14 мая 1943 г. решением Государственного Комитета Обороны новый станковый пулемет был принят на вооружение под наименованием «7,62-мм станковый пулемет системы Горюнова обр. 1943 г. (СГ-43)».

Успех Горюнова оказался возможным в результате той постоянной помощи, которую ему оказывали товарищи по работе. Об этом чувстве коллективизма и товарищеской взаимопомощи, возможном только в условиях советского строя и особенно сильно проявившемся в годы Великой Отечественной войны, Дегтярев писал: «Мы неустанно следили за работой Горюнова и оказывали ему повседневную помощь. В эти суровые дни мы меньше всего думали о личной славе. Все наши мысли и стремления были направлены на то, чтоб как можно больше сделать для фронта. Мы свято выполняли заповедь «Все для фронта, все для победы!». Именно эта дружная, целеустремленная работа всего коллектива, руководимого партийной организацией, и позволила нам изготовить модель пулемета Горюнова в предельно короткие сроки. Пулемет был послан на испытание и получил высокую оценку, но комиссия забраковала станок. А медлить было нельзя. Наша армия начала большое наступление, пулемет Горюнова был нужен как воздух. Тогда я предложил конструкцию станка, которая была одобрена, и нам сообщили, что пулемет Горюнова принят на вооружение доблестных советских войск» 2.

Советская Армия получила безотказно действующий станковый пулемет, значительно более простой и легкий, чем станковый пулемет системы Максима.

Заместитель командира 1-го гвардейского ордена Ленина механизированного корпуса гвардии полковник Свешников, также давая высокую оценку пулемету системы Горюнова, в своем отзыве, представленном заместителю начальника ГАУ генерал-полковнику И. И. Волкотрубенко, писал: «Простота конструкции делает его безотказным и надежным грозным оружием в бою. Сравнительно легкий вес

1 См.: Бахирев В. В., Кириллов И. И. Конструктор В. А Дегтярев, с. 159.

2 Дегтярев В. Моя жизнь, с. 145.

позволяет с наименьшей затратой энергии быстро менять огневые позиции. Наличие металлической ленты дает возможность быстро и при любых метеорологических условиях набивать ее патронами. Использование ленты пулемета Максима также является положительным качеством. Воздушное охлаждение пулемета упрощает подготовку к стрельбе, что также является положительным качеством»1 Появление станковых пулеметов системы Горюнова в действующих частях на завершающем этапе Великой Отечественной войны, когда благодаря стремительным наступательным действиям Советской Армии маневренность оружия имела первостепенное значение, немало способствовало успехам наших воинов. Небезынтересный отзыв о новом пулемете был опубликован в мае 1945 г. в американском «Журнале пехоты» в упоминавшейся ранее статье Гаррета Андерхиля «Русское огнестрельное оружие Красной Армии». «В 1943 г., — писал он, — был изобретен 7,62-мм пехотный станковый пулемет. Он назван пулеметом Горюнова, по имени нового изобретателя ручного огнестрельного оружия. Введение этого нового образца пулемета в середине войны и когда два других образца подобного оружия работали адекватно, если не отлично, является типичным исканием Красной Армии модернизации и усовершенствования оружия. Это иллюстрирует хорошую осведомленность русских лидеров, что ради их национальной безопасности программа вооружения русской армии не может никогда быть статична».

Принятие на вооружение нового станкового пулемета способствовало полному удовлетворению потребности в пулеметах войск и созданию резервов, которые к концу 1944 г. составили 74 тыс. шт.

Оригинальную попытку создания унифицированного образца станкового пулемета на базе своего ручного пулемета ДПМ обр. 1944 г. предпринял Дегтярев в 1944 г. Предложенный им станковый пулемет в отличие от штатного образца не имел приклада, охлаждение было воздушным по типу английского ручного пулемета системы Льюиса обр. 1915 г., состоявшего ранее на вооружении русской армии. Пулемет установлен на станок-треногу. Испытание этого образца показало, что, несмотря на некоторое уменьшение массы по сравнению с пулеметом Горюнова, он уступал ему по мощности стрельбы и другим показателям.

1 ЦАМО, ф. 81, оп. 12106, д. 727, л. 95.

Таблица 12

Основные данные станковых пулеметов

| Характеристика | Пулемет | |||

| Максима | ДС-39 | СГ-43 | ПКС/ПКСМ | |

| Калибр, мм | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |

| Масса пулемета со станком, кг | 42,4 | 40,4 | 16,71/12 | |

| Масса пулемета без станка, кг | 20,3 | 14,3 | 13,8 | 9/7,5 |

| Масса ленты с 250 патронами, кг | 10,3 | 9,4 | 10,25 | 9,4 |

| Начальная скорость пули2, | ||||

| Темп стрельбы, выстр./мин | 600/1200 | 600—700 | ||

| Боевая скорострельность, выстр /мин | 250—300 | 300—310 | 250—300 | До 250 |

| Прицельная дальность, м | ||||

| Предельная дальность полета пули, м |

1 Пулемет ПКС на станке Саможенкова, пулемет ПКСМ на станке Степанова.

2 Во всех графах приведена скорость пули со стальным сердечником.

В ходе Великой Отечественной войны выявились отдельные недостатки станкового пулемета СГ-43, основными из которых были: неудачное крепление ствола в ствольной коробке и несовершенство спускового механизма. Поэтому после окончания военных действий пулемет подвергся модернизации, при которой было изменено крепление ствола (введен регулируемый замыкатель ствола), улучшена конструкция спускового механизма и др. Кроме того, на вооружение был принят треножный станок системы В. А. Малиновского — А. М. Сидоренко без щита, а также снят щит с колесного станка Дегтярева. Принятие легкого треножного станка и отказ от щита положительно сказались на повышении маневренности пулемета и облегчении его маскировки. После усовершенствования пулемету было присвоено наименование «7,62-мм станковый модернизированный пулемет обр. 1943 г. конструкции Горюнова (СГМ)».

Наряду с модернизацией пулемета системы Горюнова советские оружейники, обобщая опыт боевого применения стрелкового оружия, проделали большую работу по проектированию унифицированного или, как его обычно именуют, единого пулемета в целях объединения состоявших на вооружении пехоты ручного и станкового пулеметов. Идея создания такого пулемета принадлежит В. Г. Федорову, предложившему еще в начале 20-х гг. различные варианты пехотного пулемета, который в зависимости от установки (на сошках или на легком полевом станке) мог использоваться как ручной или станковый пулемет. Пулемет был разработан на базе автомата обр. 1916 г. его конструкции. Спустя десять лет эта идея была почти одновременно подхвачена в Дании и Чехословакии, а затем в Германии. В 1934 г. немцы приняли на вооружение единый пулемет MG-34, который оказался столь неудачным как с точки зрения надежности действия, особенно в условиях низких температур, так и в связи со сложностью изготовления, рассчитанного в основном на использование металлообрабатывающих станков, что после первых же серьезных испытаний встал вопрос о его замене. Пришедший ему на смену в конце 1942 г. единый пулемет MG-42 обладал лучшей работой автоматики и меньшей трудоемкостью изготовления. Но и он не удовлетворял требования войск, о чем, в частности, свидетельствует продолжавшаяся работа по его совершенствованию и новая поспешная модернизация этой системы, предпринятая в 1945 г. В связи с завершением военных действий принятие в самом конце войны пулемета MG-45 не имело никакого практического значения.

Работа над созданием единого пулемета проводилась у нас в двух направлениях. С одной стороны, признано было целесообразным создать такую конструкцию на базе состоящих на вооружении пулеметов, что давало возможность сокращения сроков проектирования системы, освоения ее промышленностью, не требовала переучивания войск. Но, с другой стороны, нельзя было игнорировать опыт прошлого, когда при решении вопроса о принятии на вооружение Советской Армии ручного пехотного пулемета оправдавшей себя оказалась не переделочная система Максима — Токарева, а вновь созданный образец ДП-27. Поэтому целесообразно было вести исследования и в области проектирования новой системы, способной в большей степени аккумулировать в себе новейшие достижения оружейной техники. В. А. Дегтярев представил опытный образец единого

пулемета, созданного на базе своего ручного пулемета обр. 1944 г. В. И. Силин осуществляет разработку единого пулемета на базе станкового пулемета Горюнова. Хотя конструкторам удалось, не изменяя основных узлов РПД и СГ-43, приспособить их для применения как ручных, так и станковых пулеметов, но серьезные недостатки, выявленные в процессе испытаний, привели к прекращению дальнейших работ над этими системами. Более успешной оказалась работа над созданием новой системы. В этой работе принимали участие ряд конструкторов. В результате полигонных испытаний были определены лучшие из представленных образцов. Ими оказались пулемет системы М. Т. Калашникова и пулемет системы Г. И. Никитина и Ю. М. Соколова. Конструкция единого пулемета Калашникова была по принципу запирания и работы автоматики аналогична автомату АК и пулемету РПК. Единый пулемет Никитина и Соколова по принципу действия автоматики принадлежит к системам оружия с отводом пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Запирание затвора осуществляется поворотом его с помощью паза на затворной раме. Питание пулемета производится из металлической ленты на 100 и 200 патронов. Подающий механизм выполнен в виде рычага с подающими пальцами, работающего от скоса затворной рамы. Ударный механизм работает от возвратно-боевой пружины. В системе применена оригинальная отсечка газа, обеспечивающая лучшую утилизацию газа и воздействие на раму на большем пути ее перемещения.

Вот как вспоминает Г. И. Никитин историю создания единого пулемета: «В 1953—1958 гг. мною совместно с Ю. М. Соколовым проводилась работа по созданию единого пулемета. Были спроектированы, изготовлены и испытаны несколько образцов. В результате этих работ и испытаний был решен ряд спорных вопросов о том, каким должен быть будущий образец. Были решены вопросы о прикладе, стволе, магазинных коробках, о станке, спусковом механизме. В 1958 г. единый пулемет нашей конструкции проходил войсковые испытания. Он получил положительную оценку, после чего была изготовлена большая серия таких пулеметов» 1.

Одновременно была выпущена и серия пулеметов Калашникова. Их параллельные войсковые испытания должны были решить окончательную судьбу единого пулемета,

1 Письмо Г. И. Никитина автору от 18 янв. 1980 г.

7,62-мм станковый пулемет системы Калашникова (ПКС)

на станке Саможенкова (сверху)

и станке Степанова

Они состоялись в 1960 г. Во время этих испытаний обе системы показали высокие боевые и эксплуатационные качества. Однако предпочтение было отдано единому пулемету Калашникова как более простому в изготовлении и обслуживании, а также более надежному в эксплуатации, особенно при преодолении водных преград и во время дождя. Кроме того, аналогичность пулемета по принципу работы с уже состоящими на вооружении иположительно

зарекомендовавшими себя образцами гарантировала еговысокие качества. В 1961 г. 7,62-мм единый пулемет системы Калашникова был принят на вооружение.

Единый пулемет Калашникова на сошках применяется как ручной пулемет (ПК), и он же, при постановке на треножный станок, используется в качестве станкового пулемета (ПКС). Первоначально к пулемету ПКС был принят треножный станок системы Е. С. Саможенкова. В начале 1969 г. в процессе модернизации этот станок был заменен треножным станком системы Л. В. Степанова.

Леонид Викторович Степанов родился в 1932 г. в г. Буйнакске Дагестанской АССР в семье мастера-кондитера. В 1933 г. вместе с семьей переезжает на родину родителей в Калугу, а затем в 1935 г. в Тулу. В 1940 г. поступил в школу, которую закончил в 1950 г. В грозные дни нашествия фашизма находился в осажденной Туле. После окончания школы поступил в институт. С дипломом инженера-механика в 1955 г. начал работать технологом сборочного цеха конструкторского бюро, где принимал непосредственное участие в технологической отработке станка Саможенкова сначала под пулемет Никитина, а затем под пулемет Калашникова. Проработав три года технологом, переходит на конструкторскую работу. Одновременно руководит на общественных началах студенческим конструкторским бюро, где изготавливает первые макеты станков своей конструкции под пулемет Никитина и пулемет Калашникова, работу над которыми начал по собственной инициативе с первых дней самостоятельной работы. В дальнейшем принимает участие в создании ряда пулеметных станков, поступивших на вооружение Советской Армии. Награжден орденом «Знак Почета» и медалью, ему присуждена премия имени С. И. Мосина.

Станок системы Степанова имел ряд существенных преимуществ по сравнению со своим предшественником. Следует заметить, что с момента появления станковых пулеметов во всех странах тенденция снижения их массы и массы станка является главным направлением как при модернизации, так и при разработке новых образцов. Так, при замене пулемета Максима пулеметом СГ-43 удалось почти в два раза облегчить станок, хотя относительная масса колесного станка (отношение массы станка к массе пулемета) оставалась довольно высокой — около 2. Осуществленный позже переход на треножный станок конструкции Сидоренко — Малиновского позволил довести относительную массу станка до 1. Несмотря на это, отечественные станко-

вые пулеметы в целом оставались достаточно тяжелыми и сковывали действия пехотных подразделений. При принятии на вооружение станка Саможенкова его относительная масса составляла 0,86. Это было крупным достижением, поскольку большинство станков иностранных армий имеют относительную массу больше 1. Казалось, достигнут практический предел снижения массы станка, и тем не менее Степанову удалось довести относительную массу до 0,6. Несмотря на введение в конструкцию станка устройства для крепления патронных коробок в боевом и походном положениях, что значительно повысило его боевые и эксплуатационные характеристики, масса станка была снижена с 7,7 до 4,5 кг, количество деталей по сравнению со станком Саможенкова сокращено на 29 шт., почти на 40% уменьшилась трудоемкость изготовления. Это было достигнуто благодаря упрощению конструкции, осуществленному главным образом за счет сокращения ряда элементов станка путем использования многофункциональности элементов, т. е. выполнения оставшимися узлами функции ликвидированных деталей. Так, в станке Саможенкова имеется специальная зенитная стойка для стрельбы по зенитным целям. В станке Степанова для этой цели используется остов механизма вертикального наведения. В станке предыдущей конструкции основание выполнено в виде массивного сварного корпуса В новом станке эту функцию выполняет втулка, которая является одновременно осью крепления задних ног станка. Таким же образом в станке системы Степанова унифицированы или совмещены функции механизма крепления пулемета с защелкой крепления остова механизма вертикального наведения для зенитной стрельбы, механизма тонкой вертикальной наводки с осью крепления механизма вертикального наведения. Для переноски станка вместе с пулеметом на поле боя на правой ноге станка введена стойка, на которой крепится патронная коробка. Это дает возможность на поле боя переносить станок вместе с пулеметом одним номером расчета и менять огневую позицию без разряжания пулемета.

Для переноски в походном положении станок Степанова компактно складывается и переносится за спиной также одним номером расчета. Кроме того, на станке имеется еще вьючный ремень, позволяющий присоединить к сложенному станку две патронные коробки и переносить их вместе со станком. При этом руки этого номера расчета свободны и он имеет возможность пользоваться личным оружием. Как вспоминает Л. В. Степанов, к работе над

созданием этого станка он приступил по собственной инициативе, большую помощь ему оказали Ф. В. Седыкин, Л. А. Толокольников, А. М. Богородицкий 1.

Принятие к единому пулемету системы Калашникова более совершенного станка еще более улучшило его боевые свойства. По своим тактико-техническим данным он является наиболее совершенным образцом оружия этого типа и не имеет себе равных в армиях капиталистических государств.

После принятия на вооружение единого пулемета Калашникова необходимость в пулемете СГМ отпала, и в 1961 г он был снят с производства.

1 Письмо Л. В. Степанова автору от 19 мая 1981 г,

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ ПУЛЕМЕТЫ

Крупнокалиберные пулеметы появились в 1918 г. Они являются мощным огневым средством пехотных подразделений и используются для стрельбы по зенитным и бронированным целям, пулеметным гнездам, полковым и противотанковым пушкам противника. Их создание было связано с появлением в авиации цельнометаллических самолетов с бронированием наиболее уязвимых мест и протектированными бензобаками, насыщением армий танками и бронемашинами, против которых оружие обычного калибра оказалось неэффективным.

Крупнокалиберные пулеметы нашли также широкое применение в танковых войсках и авиации, что дало основание делить их на наземные и авиационные пулеметы.

Определяя основное назначение крупнокалиберных пулеметов, Стрелковый комитет РККА в своем журнале от 30 марта 1927 г. указывал, что они предназначены прежде всего для борьбы с воздушными силами противника, и решение остальных задач, связанных с их применением, не должно идти в ущерб этой цели. Правильность этого вывода была подтверждена войсковыми маневрами 1929 г., которые выявили необходимость форсирования работ по созданию крупнокалиберных пулеметов в связи с потребностью войск в надежных средствах борьбы с авиацией на небольших высотах (до 1500 м). На этих высотах вследствие больших угловых скоростей целей, требующих быстрой наводки, трудно было обеспечить действенный огонь зенитных артиллерийских систем. Вскоре после маневров К. Е. Ворошилов вызвал к себе В. А. Дегтярева и предложил ему заняться разработкой крупнокалиберного пулемета 1.

Первый крупнокалиберный пулемет (12,7-мм) для наземных войск был разработан Дегтяревым в 1930 г. При

1 См.: Дегтярев В. Моя жизнь, с. 115.

его созданий конструктор использовал все положительные качества своего пехотного пулемета, освоенного к тому времени в производстве и в войсках, вследствие чего их устройство в основном сходно. Он также относится к образцам с отводом пороховых газов, а запирание ствола осуществляется в нем разведением боевых упоров в стороны. Ударный механизм ударникового типа, приводится в действие возвратно-боевой пружиной. Спусковой механизм обеспечивает ведение только непрерывного огня и снабжен предохранителем рычажного типа, запирающим спусковой рычаг.

Питание пулемета патронами осуществляется из магазина барабанного типа на 30 патронов конструкции А. С. Кладова. Экстракция и отражение стреляной гильзы производятся с помощью выбрасывателя, смонтированного в затворе, и отражателя, также расположенного в затворе. Пружина буфера затвора является одновременно пружиной отражателя. Для увеличения живучести подвижных частей пулемет снабжен пружинными буферами затворной рамы и затвора, расположенными в затыльнике. Наличие буферов способствует повышению темпа стрельбы. Для исключения отскока затворной рамы после удара в крайнем переднем положении на затворной раме смонтирована защелка.

Пулемет снабжен прицелом рамочного типа для стрельбы по наземным целям, рассчитанным на ведение огня до 3500 м, с механизмом боковых поправок для учета влияния деривации пули при стрельбе и дистанционным кольцевым прицелом для стрельбы по зенитным и движущимся наземным целям на дальностях до 2400 м. Ствол соединяется со ствольной коробкой с помощью резьбы и фиксируется клином. Для уменьшения энергии отдачи при выстреле на ствол пулемета навинчен дульный тормоз.

2013-12-31

2013-12-31 670

670