При определении степени битуминозности РОВ, как известно, пользуются значениями коэффициента b (в %), равного (ХБ- 0,85/Сорг)*100. Для РОВ преимущественно сапропелевого типа Ь, равный или меньший 5 %, характеризует автохтонный (сингенетичный) битумоид. При значениях Ь, больших 10-12 % ХБ уверенно диагносцируется как аллохтонный (эпигенетичный) или паравтохнонный по отношению к ОВ вмещеющей породы.

Восточное Предкавказье

В настоящем разделе проведен анализ содержания РОВ пород платформенного чехла в диапазоне от триасовых до палеогеновых отложений.

Триасовый комплекс

В геохимическом плане наибольший интерес представляют отложения морской карбонатной формации нижнего триаса, максимальная мощность которой достигает 700 м. Карбонатная толща подразделяется на две части: нижнюю (нефтекумская свита индского яруса) и верхнюю (оленекский ярус). Нефтекумская свита представлена пелитоморфными, органогенно-обломоч-ными и доломитизированными известняками с прослоями мергелей. Для пород оленекского яруса характерно чередование глинистых известняков, мергелей и аргиллитов.

|

|

|

Значительная по объему часть нефтекумской свиты отлагалась в субак-вальной обстановке в условиях аридного климата и слабовосстановительной или субокислительной среды, не благоприятных для битумонакопления. Исключением служат аргиллиты и глинистые известняки в основании свиты, обогащенные ОВ (Сорг - до 0,9 %, ХБ - 0,01-0,04 %). В карбонатных разностях пород ОВ представлено сапропелевым типом, а в глинистых - гумусо-во-сапропелевым. Для светлоокрашенных известняков характерно преобладание подвижного эпигенетичного битумоида с высоким содержанием масляных углеводородной фракций.

В оленекское время терригенно-карбонатные осадки формировались в морских, прибрежно-мелководных (лагунных) условиях в субвосстановительной и восстановительной обстановках. Содержание Сорг в породах составляет 1,0-2,5 %, а ХБ - до 0,03-0,04 %. По компонентному составу битумоид оценивается как сингенетичный, с повышенными концентрациями смол и асфальтенов.

Отложения среднего триаса, особенно анизийского яруса, формировались в мелководно-морских условиях гумидного климата, в восстановительной обстановке осадконакопления. Аргиллитовые разности здесь обогащены С (0,4-1,8 %), содержание ХБ составляет в среднем 0,02 %. Исходное ОВ относится к сапропелевому типу.

В региональном плане как в аргиллитах, так и в карбонатах обстановки диагенеза и битуминологические показатели становятся наиболее благоприятными в центральной и северо-восточной частях бассейна (Таловский выступ, Сухокумская, Бажиган-Граничная зоны, Манычский прогиб). Зоны повышенных содержаний Сорг 1,0 % и более, ХБ - до 0,06 % имеют широтное и субширотное простирание, а их размещение хорошо согласуется с областями восстановительных обстановок и повышенной глинизации разреза. Менее благоприятные битуминологические характеристики отмечены на юге и западе триасового бассейна (Орта-Тюбе, Тереклинская и т.д.).

|

|

|

В целом, по триасовому комплексу более благоприятными битуминологическими показателями характеризуются глинистые разности, являвшиеся продуцировавшими толщами. Однако степень битуминозности ОВ увеличивается от глинистых пород к песчано-алевролитовым и карбонатным от 5-7 до 12-16 %. Все это указывает на активные процессы эмиграции подвижных УВ с проявлениями эпи- и параавтохтонной битуминозности в порово-трещинном пространстве.

Итак, в объеме всех литологических разностей оленекского, индского и анизийского ярусов наблюдается улучшение всех битуминологических параметров от краевых частей бассейна (с юга, юго-запада, юго-востока) к центру с самыми благоприятными их значениями в ареалах нефтегазоносности данного комплекса. Здесь же наблюдается и более высокая степень восстановленности среды осадконакопления.

Юрский комплекс

Темноцветные аргиллиты отложений лейаса (J1) и аалена (J2) обладают сравнительно высоким содержанием Сорг (0,6-1,7 %) и ХБ (до 0,05 %). Благоприятная битуминологическая характеристика указанных образований позволяет их отнести к категории нефтематеринских. Этими же качествами обладают байос-батские аргиллиты, в которых Сорг составляет 1,5-2,8 %, а ХБ - 0,05-0,09 %, достигая в отдельных случаях 0,12 %. Тип исходного ОВ определен как преимущественно гумусовый, с примесями сапропелевых разностей.

В общем плане установлено закономерное увеличение всех битуминозных параметров аргиллитов юры с юга и севера региона к его центральным и юго-восточным частям. Эта направленность совпадает с общим увеличением мощности юрских отложений в восточной и юго-восточной частях платформы. Здесь зафиксированы максимальные значения коэффициента Ь, особенно в глинисто-алевролитовых разностях (от 15 до 40 %).

Таким образом, основная генерация УВ нефтяного ряда в аргиллитах юрских отложений осуществлялась, по всей вероятности, на востоке и юго-востоке платформенной территории, где установлены повышенные мощности отложений. Из указанных очагов генерации происходила, очевидно, миграция углеводородных систем в наиболее приподнятые зоны (Озек-Суат-Бажиганская, Величаевско-Сухокумская и т.д.).

Неоком-апт-альбский комплекс

Представлен преимущественно песчаниками и алевролитами. Содержание аргиллитовых прослоев в объеме комплекса не превышает 20 %. Количество Сорг в аргиллитах колеблется в пределах 0,4-0,6 %, не достигая суб-кларковых значений для терригенных образований. Количество ХБ составляет 0,005-0,015 %, что характеризует низкую битуминозность этих пород. Практически во всех исследованных образцах коэффициент b не превышает 10 %.

Верхнемеловой комплекс

Карбонатные отложения верхнего мела, содержащие в небольших концентрациях РОВ (Сорг = 0,1-0,3 %; ХБ = 0,002-0,004 %), к материнским толщам не отнесены. Выявленные в них малочисленные залежи нефти имеют вторичную природу, связанную преимущественно с палеогеновым источником нефтеобразования.

Таким образом, в рассматриваемых толщах мезозоя только юрские отложения (особенно байос-батские) оцениваются как нефтегазоматеринские. Битуминозность этих пород увеличивается в юго-восточном направлении, т.е. в сторону акватории Каспийского моря.

Палеогеновый комплекс

Отложения олигоцена широко представлены как в восточной, так и в центральной частях Предкавказья. Выражены они слабокарбонатными листоватыми глинами с подчиненными прослоями мергелей. Породы отлагались в восстановительных и резко восстановительных обстановках. Органическое вещество представлено в основном тонкодисперсными образованиями сапропелевой природы. Меньшую долю составляют включения гумусово-лигнитового материала.

|

|

|

Содержание Сорг в образцах пород баталпашинской и хадумской свит составляет 0,5-3,7 %. Среднее содержание Сорг в хадуме достигает 1,4 %, а в баталпашинской свите - 1,25 %. Содержание Сорг снижается по мере увеличения карбонатности отложений. Количество ХБ в РОВ пород хадума очень высокое (0,4-0,8 %), в баталпашинской свите содержание ХБ несколько меньшее и составляет 0,2-0,4 %.

Степень битуминозности РОВ весьма значительная и составляет в среднем 28-33 %. Тип битумоида в этих отложениях параавтохтонный. По совокупности показателей отложения олигоцена следует отнести к материнским породам с высоким нефтяным потенциалом.

Неблагоприятное соотношение нефтематеринских пород и коллекторов обусловило слабую реализацию нефтематеринского потенциала из-за затруднений эмиграции УВ.

Содержание Сорг в породах эоцена также высокое (1,4-3,2 %) при повышенных концентрациях ХБ (0,1-0,7 %). Степень битуминозности РОВ составляет 22-32 %. Как и в олигоценовое время, осадки бурой и зеленой свит оталагались в резко восстановительных обстановках за счет обильного поступления в бассейн органики преимущественно сапропелевого типа. Образования эоцена также отнесены к разряду материнских свит с высоким нефтегенерационным потенциалом.

Дифференциация нефтей на генетические (или геохимические) типы является одним из способов определения источников нефтеобразования или материнских толщ.

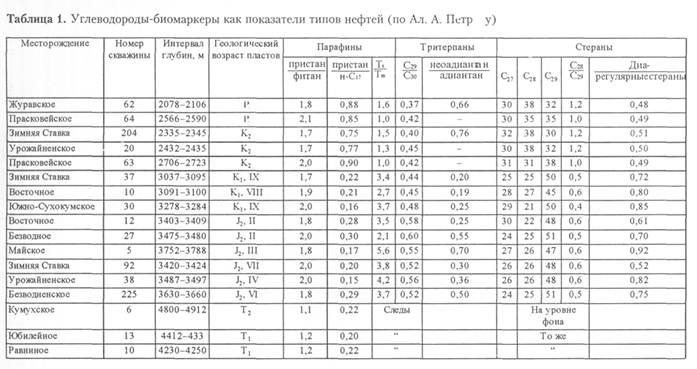

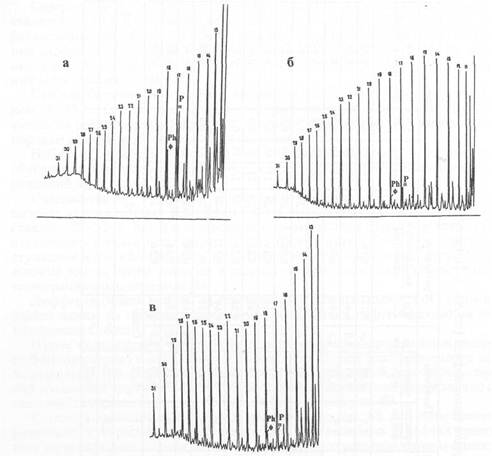

Путем комплексной оценки распределения углеводородов-биомаркеров (УВ-биомаркеров) в мезозойско-кайнозойском разрезе платформенного чехла выделены три генетических типа нефтей - триасовый, апт-неоком-юрский и палеоген-верхнемеловой. Углеводородные показатели, отражающие их генетические различия, представлены в табл. 1 и на рис. 63.

|

|

|

Согласно хроматограммам, представленным на рис. 63, эти типы заметно различаются по распределению н-алканов и изопреноидов. В нефтях триасового типа обращает на себя внимание бимодальное распределение н-алканов и низкие значения соотношений пристан/фитан и пристан/н-С17. В то же время, нефти палеогенового типа отличаются более высокими величинами указанных соотношений. Более того, в нефтях этого типа повышены содержания изопреноидов.

Не менее четко определяются различия между типами нефтей при анализе распределения в них УВ-биомаркеров (тритерпанов, стеранов и алкил-бензолов).

В частности, они хорошо дифференцируются по параметрам, характеризующим уровни термической зрелости - Ts/Tm, диа-/регулярные стераны. Как можно заметить, в сверхзрелых нефтях триасового типа практически отсутствуют стераны и тритерпаны (см. табл. 1).

Различия между типами выявляются и по генетическим показателям -тритерпаны С29/С30 и распределение стеранов С27, С28, С29. Например, преобладание в нефтях юрского типа стеранов С29 свидетельствует о существенной доле растительного, гумусового материала в ОВ юрских нефтематеринских толщ.

В целом, наличие трех генетических типов нефтей доказывает существование в разрезах трех нефтематеринских толщ.

Рис. 63. Хроматограммы типов нефтей Восточного Предкавказья (по данным Е.Г. Буровой)

а - площадь Прасковейская, скв. 63, К2, интервал - 2706-2723 м (палеоген-верхнемеловой тип нефтей);

б - площадь Закумская, скв. 30, К1, IX пласт, интервал 3278-3281 м (апт-неоком-юрский тип нефтей);

в - площадь Кумухская, скв. 6, Т, интервал 4800-4822 м (триасовый тип нефтей)

Западное Предкавказье

Юрский комплекс

В этом регионе геохимически лучшим образом изучены юрские подсолевые отложения Восточно-Кубанской впадины. Здесь их мощность достигает 4-5 км.

В подсолевых отложениях РОВ юрского терригенного комплекса претерпело высокие стадии катагенеза (МК4 -МК5) и в настоящее время приобрело только газогенерационные свойства. Высокий уровень термической зрелости РОВ отразился и на сравнительно скромных битуминологических показателях пород.

Относительно обогащенными РОВ представляются аргиллиты байос-бата и келловея. В первых Сорг составляет 0,3-1,8 %, а в келловее - 0,4-3,5 %. Во всех образцах ХБ не превышает 0,05 %. Значения коэффициента b практически находятся на уровне 10-13 %. Аргиллиты насыщены углистыми включениями и остатками растительного детрита, свидетельствующими о преимущественно гумусовом типе исходного РОВ. Характерной особенностью состава битумоидов является примерно одинаковое содержание масел и смол при повышенных концентрациях асфальтенов (25-28 %) и преобладании в масляной фракции ароматических и нафтеново-ароматических соединений [Архипов и др., 1979].

В карбонатах и песчаниках Оксфорда верхней юры содержание Сорг составляет 0,4-0,6 %, а ХБ - 0,02-0,04 %. В породах РОВ представлено в виде дисперсных включений сапропелевой природы. Кимеридж-титонские известняки и аргиллиты характеризуются самыми низкими битуминологическими показателями (Сорг - 0,02-0,04 %; ХБ - 0,008-0,010 %).

С учетом высоких уровней зрелости РОВ пород наиболее благоприятными для нефтегазообразования по геохимическим показателям представляются аргиллиты байос-бата-келловея и карбонаты Оксфорда.

В целях уточнения числа нефтегазопродуцировавших толщ в разрезе мезозоя проведено сопоставление нефтей по распределению в них алканов состава С12-С32. Результаты корреляции представлены в табл. 2. Как можно видеть, нефти среднеюрских пластов отличаются сравнительно высокими значениями отношения пристана к фитану, низкими величинами Км, Кнч и довольно высокими концентрациями легких изопреноидов (Кизопр). Указанные особенности состава этих нефтей свидетельствуют о их генетической связи с гумусово-континентальным РОВ и высоком уровне его катагенеза. В отличие от описанных, в нефтях оксфордских отложений фитан преобладает над пристаном (П/Ф), сравнительно высоки значения Км и относительно мала доля легких изопреноидов С14-С18. Эти закономерности характерны в основном для карбонатных образовании, формировавшихся в резко восстановительных условиях диагенеза осадков и РОВ преимущественно сапропелевого типа.

Таблица 2. Распределение алканов в нефтях как показатель источников их образования

| Месторождение | Номер скважины | Геологический возраст | Алканы состава С12-С32 | ||

| пристан фитан | Км | Кизопр | |||

| Лабинское | J3o | 0,7 | 0,45 | 1,0 | |

| Кузнецовское | J3o | 0,6 | 0,50 | 0,8 | |

| Кошехабльское | J3o | 0,4 | 0,50 | 0,8 | |

| Кузнецовское | J2b-bt | 5,0 | 0,20 | 2,8 | |

| Кошехабльское | J2b-bt | 2,7 | 0,10 | 3,5 | |

| Баракаевское | J2b-bt | 9,0 | 0,10 | 5,6 | |

| Безводненское | K1-J2k | 3,0 | 0,10 | 2,6 |

Примечние.

Таким образом, наличие двух генетических типов нефтей повышает достоверность выводов о наличии в границах Восточно-Кубанской впадины двух продуцирующих толщ в объеме подсолевой юры - байос-бат-келловейской и оксфордской.

Олигоценовый комплекс

Другим практически важным геологическим объектом региона являются отложения хадума и Майкопа, широко развитые в пределах Западно-Кубанской впадины. По всем битуминологическим показателям (Сорг = 0,8-2,5 %, ХБ - 0,05-0,15 %, b = = 20-38 %) эти образования являются классическим примером нефтематеринских толщ, практически не реализовавших свой генерационный потенциал. Это связывается с повсеместным отсутствием достаточно емких коллекторских горизонтов в объеме этого мощного глинистого комплекса.

Состав и свойства нефтей и газоконденсатов

При написании настоящего раздела преследовались цели освещения особенностей изменения качества нефтей и конденсатов как в региональном плане в объеме определенных продуктивных комплексов, так и по разрезу вскрытых отложений. В последнем случае, наряду с анализом физико-химических свойств углеводородных флюидов, приводятся еще раз и кратко результаты их генетической (геохимической) типизации, отражающей наличие нескольких нефтегазоматеринских толщ в разрезе ряда НГБ провинции.

Восточное Предкавказье

Триасовый комплекс

Промышленная нефтеносность данного комплекса установлена лишь в границах платформенной части Восточного Предкавказья. Практически по всем месторождениям состав и свойства нефтей здесь единообразны. Плотность их колеблется от 0,810 до 0,830 г/см3, содержание асфальтенов - от 0,3 до 1,8 %, смол - от 1,0 до 5,2 %, твердых парафинов - от 20 до 35 %. Эти нефти представляют собой самостоятельную генетическую группу флюи-дов,отличных от вышележащих УВ систем юры, мела и палеогена. В частности, нефти триаса выделяются аномально высокими концентрациями твердых парафинов, алканов во фракции начала кипения - 136 "С (70-80 %), легких изопреноидов (С]4+С16), а также значениями 1,2-1,4 отношения при-стан/фитан (П/Ф) и т.д. По многим геохимическим показателям они оцениваются как флюиды максимальной термической превращенности.

Юрско-неоком-аптский комплекс

В границах провинции ареал нефтеносности продуктивных пластов юры достаточно широк, особенно в пределах Восточного Предкавказья. Здесь на платформенном склоне продуктивны терригенные коллекторы верхов нижней, средней и верхней юры. В целом, прослежена четкая закономерность перехода с северо-запада на восток и юго-восток нефтяных, газоконденсатно-нефтяных залежей в чисто газоконденсатные скопления. Эта общая тенденция сопровождается, наряду с увеличением глубины залегания пластов, возрастанием газонасыщенности нефтей, легких бензиновых фракций, доли метана в попутных газах, снижением плотности нефтей, содержания в них смол, асфальтенов.

Нефти в границах региона имеют удельный вес 0,820-0,850 г/см3 с содержанием твердых парафинов 17-25 %, смол - 3-6 %, асфальтенов 0,5-1,15 %. Количество серы невелико - 0,04-0,15 %. Выход бензиновой фракции нк -200 оС составляет в среднем 24 %. По ряду геохимических показателей УВ-биомаркеры нефти комплекса образуют свой генетический ряд, проявляя тесную связь с органическим веществом (ОВ) аргиллитов нижней и средней юры. В частности, отношения П/Ф в них составляют 1,8-2,0, П+Ф/н-С17+ +н-С18 - 0,13-0,16, содержание алканов в бензинах колеблется от 50 до 60 %, отношение цикланы/алканы не превышает 0,6.

В пределах платформы определен достаточно широкий спектр конденсатов, разделенный на три типа в соответствии с их физико-химическими свойствами (табл. 3). Первый метановый тип характерен для газоконденсатно-нефтяных залежей группы Русскохуторской, Сухокумской и других площадей. Здесь встречены преимущественно метановые конденсаты с углеводородным составом, подобным таковому в нефтяных оторочках. Второй ароматико-метановый тип представляет переходную группу конденсатов с повышенной долей легких аренов и другими особенностями, отраженными в таблице. Наконец, третий ароматический тип конденсатов, выявленный в крайне восточных районах платформенной территории, представляет уникальную и высокометаморфизованную группу углеводородных систем. Данный тип системы является основным, прогнозируемым на больших глубинах залегания юрских отложений в пределах восточных территорий Равнинного Дагестана.

В границах кряжа Карпинского нефтеносность отложений юры установлена только на Каспийской площади. По своим физико-химическим свойствам нефти здесь мало чем отличаются от типичных нефтей среднеюрских отложений Прикумско-Сухокумской зоны поднятий.

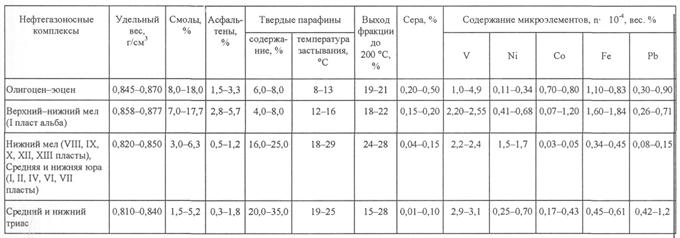

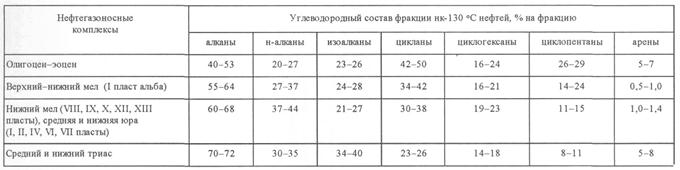

В табл. 4 и 5 сведены данные по физико-химическим свойствам и углеводородному составу нефтей всех четырех продуктивных комплексов платформенной части Восточного Предкавказья. Анализ приведенных показателей дает основание для следующих выводов.

Во всех рассматриваемых комплексах нефти обладают сравнительно низким содержанием серы.

Таблица 3. Типы конденсатов Прикумско-Сухокумской зоны поднятий и их физико-химические свойства (усредненные показатели)

| Тип конден-сата | Интервал глубин, м | Рпл, ат Тпл, °С | Плотность, г/см3. | Конден-сатный фактор, см3/м3 | Выход фракции нк-130°С, % | Структурно-групповой состав бензинов фракции нк-130 °С, % | |||

| алканы | цикланы | арены | цикланы алканы | ||||||

| I | 3150-3330 | 330-360 120-130 | 0,760-0,800 | 700-900 | 64,4 | 34,6 | 1,2 | 0,50 | |

| II | 3450-3650 | 370-380 130-140 | 0,802-0,837 | 70-100 | 30,8 | 47,7 | 21,4 | 1,06 | |

| III | 3670-3750 | 390-400 150-160 | 0,850-0,865 | 20-40 | 25,2 | 40,0 | 35,0 | 0,90 |

Таблица 4. Физико-химические свойства нефтей основных продуктивных комплексов

Таблица 5. Углеводородный состав бензиновой фракции (нк-130 °С) нефтей основных продуктивных комплексов

В последних двух комплексах (III и IV) существенно возрастает количество твердых парафинов с температурами застывания 18-29 °С при относительно низких содержаниях смол и асфальтенов.

В нефтях всех комплексов среди микроэлементов доминирует ванадий. Нефти приобретают различие лишь по распределению других микроэлементов.

Согласно данным табл. 5, установлены следующие закономерности в изменении углеводородного состава бензинов нефтей от I к IV комплексам.

Сверху вниз в бензинах увеличивается содержание алканов, а в них - н-алканов (за исключением нефтей IV комплекса).

В указанном направлении уменьшается концентрация цикланов, а на этом фоне сокращается количество циклопентановых УВ.

Не установлено четких тенденций изменений содержаний в нефтях по разрезу комплексов циклогексанов и аренов.

Октановые числа бензиновой фракции составляют 45-50.

В объеме пластов IIIкомплекса (юра - нижний мел) в границах Прикум-ско-Сухокумской зоны поднятий и смежных геоструктурных элементов прослеживается четкая закономерность пространственных изменений состава и свойств нефтей. С северо-запада на восток и юго-восток происходит направленное облегчение нефтей, увеличение выхода бензиново-лигроиновых фракций, снижение содержания смолисто-асфальтеновых компонентов и серы. В бензиновых фракциях возрастает доля алканов, а в них - н-алканов. При этом несколько уменьшается доля цикланов (см. табл. 5).

В пластах этого же комплекса в восточном направлении нефтяные скопления сменяются газоконденсатно-нефтяными, а затем - газоконденсатными. Глубины размещения, пластовые давления, температуры и составы флюидов газоконденсатных залежей разных типов существенно различны (см. табл. 3).

Особое место по своей геохимической значимости занимают нефти, полученные из отложений альба и верхнего мела на площадях Мектебская, Курган-Амурская, Краевая, Союзная, Советская, Курская и т.д. По своим физико-химическим свойствам и углеводородным показателям они отличаются от нефтей юры и неоком-апта. Удельный вес их колеблется от 0,860 до 0,877 г/см3, содержание смол и асфальтенов составляет, соответственно, 7-18 и 3,6 %, твердых парафинов - 4-8 %, серы - 0,2 %. Выход бензиновой фракции нк-200 °С сравнительно невысокий 12-17 %. Нефти метано-на-фтенового основания, степень их термической зрелости невысокая, о чем свидетельствуют соотношения П+Ф/н-С17+н-С18 (0,60) и н-С14+ н-С16/П+Ф (0,70). В более катягенно измененных нефтях нижележащих комплексов эти показатели равны, соответственно, 0,16 и 1,3. Источники образования указанных нефтей еще до конца не установлены. Имеются предположения о палеогеновом происхождении УВ систем.

Палеогеновый комплекс

Продуктивность верхов эоцена и низов олигоцена установлена на Правокумской, Прасковейской, Северо-Нагутской, Ачикулакской, Журавской и других площадях Восточного Предкавказья. Нефти здесь имеют своеобразный облик и формируют отличную генетическую группу, имеющую по многим геохимическим показателям ряд общих черт с углеводородными флюидами верхнемеловых карбонатов и альбских песчаников. Плотность нефтей палеогена составляет 0,845-0,870 г/см3, содержание смол и асфальтенов - 8-18 и 1,5-3,0 %, серы - 0,2-0,4 %, твердых парафинов - 6-8 %. Нефти метано-нафтенового основания, степень их термической превращенности сравнительно низкая.

Западное Предкавказье

Юрский комплекс

В данном регионе нефтеносность юрских отложений определяется границами Восточно-Кубанской впадины и восточным склоном Адыгейского выступа. Здесь выявлены два генетических типа флюидов - верхнеюрский (оксфордский) и среднеюрский (байос-батский). Первый из них установлен на площадях Кузнецовская, Кошехабльская и Лабинская. Это сравнительно легкие метановые нефти (0,810-0,840 г/см3) с содержанием смол и асфальтенов, соответственно, 5-15 и 0,8-2,6 % и низкими коцентрациями твердых парафинов (до 3,8 %). В бензинах установлены высокие концентрации алканов, достигающие 84 %. Второй тип флюидов представлен конденсатами и кон-денсатоподобными нефтями (площади Кузнецовская, Кошехабльская и Бара-каевская). Конденсаты метаново-нафтенового основания разной плотности (0,810-0,850 г/см3) с невысоким содержанием смол (до 4,0 %). В бензинах количество алканов и цикланов примерно равное (36-46 и 42-50 %) при сравнительно повышенной доле ароматических УВ (5-12 %). Специфика состава исходной биомассы ОВ карбонатов верхней юры и аргиллитов средней юры предопределила и разные типы углевородных флюидов, что и учитывалось при прогнозных оценках зон нефте- и газонакопления в пределах данной территории.

Неоком-апт-альбский комплекс

В пределах Западного Предкавказья с нижнемеловыми неоком-апт-альбе-кими отложениями связывается региональное размещение газоконденсатных скоплений. Выявлена региональная закономерность в изменении состава конденсатов и газов по мере погружения продуктивных горизонтов с северо-запада (Ейско-Березанская зона поднятий) на юго-восток и юг (Восточно-Кубанская впадина, Адыгейский выступ). Указанные особенности отражены в табл. 6.

Комплексные геохимические исследования выявили генетические связи этих газоконденсатных (ГК) систем с ОВ юрских (байос-батских и келло-вейских) аргиллитов, развитых в границах Восточно-Кубанской впадины и прилегающих территорий. В этих отложениях зафиксированы высокие па-леотемпературы (180-200 °С), что и предопределило после нижнемеловой трансгрессии моря преимущественную генерацию ГК систем и их миграцию на северо-запад, т.е. в сторону приподнятой зоны развития Ейско-Березанских поднятий. Об этом более подробно будет изложено в следующем разделе.

Палеогеновый комплекс

В зонах развития структур южного борта Западно-Кубанской впадины на площадях Калужская, Новодмитровская, Левкинская, Северская и других установлена продуктивность песчаников кумской свиты эоцена. В диапазоне глубин 2100-5300 м и температур 90-175оС нефти здесь характеризуются сравнительным постоянством состава и свойств. Плотность колеблется в диапазоне 0,840-0,850 г/см3, содержание смол и асфальтенов - 18-28 %, серы -0,2 %, твердых парафинов - 2-6 %. Выход бензиновых фракций нк-130 оС -15—20 %. Содержание алканов и цикланов в бензинах примерно равно 50 и 46 %. По особенностям распределения УВ-биомаркеров нефти эоцена образуют самостоятельную генетическую группу, отличную от углевлдородных систем мезозоя Западного Предкавказья.

Области генерации углеводородных систем

и условия их миграции

Локализация областей (или очагов) генерации нефти и газа обычно осуществляется с целью определения источников миграции УВ, закономерностей формирования и пространственного размещения залежей. Указанные очаги нефтегазообразования в объеме материнских толщ выделяются на основе следующих обобщений:

- региональные тенденции концентрационного распределения РОВпород;

- реконструкция условий и направлений миграции углеводородных систем по закономерностям количественных и качественных изменений их состава и свойств;

- определение уровней термической зрелости РОВпород, нефтей и конденсатов.

Восточное Предкавказье

Триасовый комплекс

Области генерации углеводородных систем по этому комплексу практически совпадают с границами развития Восточно-Манычского прогиба. В сторону осевой зоны этой структуры содержание Сорг в аргиллитах увеличивается от 0,1-0,2 до 0,9-1,0 %. В этом же направлении в нефтяных залежах возрастают значения газового фактора от 50-100 до 150-350 м3/т. При этом коэффициент газонасыщенности (Рнас /Рпл) увеличивается от 0,1-0,3 до 0,5-0,6.

2013-12-31

2013-12-31 756

756