ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

Ранний и средний рифей. В цикле раннедокембрийского развития к началу позднего протерозоя было сформировано, по разным оценкам, от половины до трех четвертей современного объема континентальной коры (рис. 7.3). Существуют серьезные основания думать, что в результате отмирания и замыкания раннепро- терозойских глубоководных бассейнов эта кора в раннем рифее была стянута в единый суперконтинент, получивший название Пангея I, или Мегагея, в отличие от позднепалеозойско-раннеме- зозойской Пангеи II, впервые выделенной А. Вегенером. На единство этого суперконтинента указывают прежде всего палеомагнит- ные данные — сходство кривых кажущейся миграции магнитных полюсов, определенных для позднего докембрия разных континентов.

9—1164

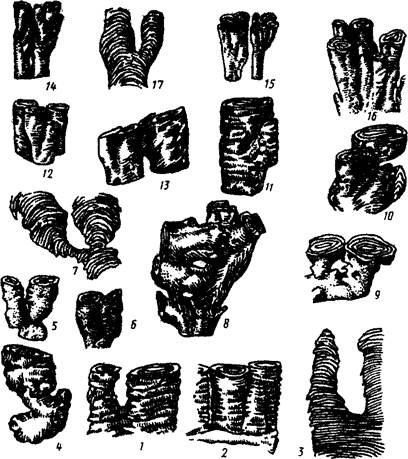

Рис. 7.2. Строматолиты рифея Урала и некоторых районов России (по Б. М. Келлеру):

1, 2, 4—6, 8—16 — общий вид построек; 3, 7, 17 — продольное сечение столбиков; 1—3 — Kussiella; 4—7 — Baicalia; 8—10 —Tungussia; 11—13 — Minjaria;

14—17 — Gymnosolen

Рис. 7.2. Строматолиты рифея Урала и некоторых районов России (по Б. М. Келлеру):

1, 2, 4—6, 8—16 — общий вид построек; 3, 7, 17 — продольное сечение столбиков; 1—3 — Kussiella; 4—7 — Baicalia; 8—10 —Tungussia; 11—13 — Minjaria;

14—17 — Gymnosolen

|

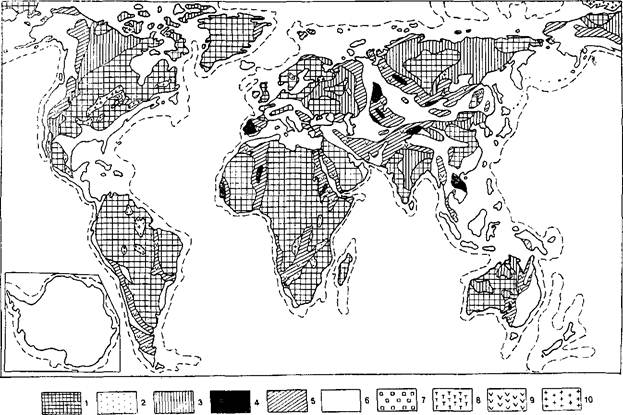

Рис. 7.3. Палеогеографические элементы раннего и среднего рифея на современной географической основе: 1 — суша платформенная и орогенная, низкая и возвышенная; 2 — области континентального осадконакопления, 3 — эииконтннентальные моря; 4 — островная суша; 5 — моря шельфовые и континентального склона; 6 — древние глубоководные области или районы, не охарактеризованные фактическим материалом; 7 — эвапориты; 8 — турбидиты; 9 — островодужные вулканиты преимущественно известково-щелочного состава; 10 — окраинно-контннентальные

вулканические пояса

СО

Рис. 7.3

Рис. 7.3

|

Лишь немногие подвижные зоны геосинклинального типа были унаследованы раннерифейской структурой коры от раннего протерозоя. Это Муйская зона на юге Сибири, в Прибайкалье, зона Майомбе в Экваториальной Африке и Маунт-Айза в Австралии. И только одна из этих зон — Маунт-Айза —i закончила свое развитие в конце раннего рифея складчатостью, метаморфизмом и гранитизацией. Другой тип раннерифейских структур, унаследованных от раннего протерозоя или возникших в раннем же рифее, — гранулито-гнейсовые пояса — Восточно-Гатский в Индии, Олбэнн- Фрейзер-Масгрейв в Австралии. Эти структуры на данном этапе развивались в обстановке интенсивного сжатия, сопровождаемого метаморфизмом до гранулитовой ступени включительно, образованием гранитных плутонов и полей пегматитов. Можно предполагать, что они представляют как бы рубцы на месте столкнувшихся в конце раннего протерозоя протоконтинентов.

Некоторая часть раннерифейских подвижных зон геосинклинального типа была новообразованной, несогласно наложенной на сложившуюся к началу раннего рифея структуру. К ним относятся Делийская система в Индостане, Кибарская в Экваториальной Африке и Центральнобразильская в Южной Америке. Образование всех трех систем, несомненно, происходило в условиях растяжения, но только в Делийской и, возможно, в Центральнобразильской оно могло привести к полному разрыву континентальной коры и ее замещению корой океанского типа. Делийская система с некоторым смещением частично наследует Араваллийскую систему раннего протерозоя.

Остальная значительно большая площадь континентальной коры развивалась в условиях преобладания умеренных поднятий. На этом фоне в ряде регионов — в Северной Америке в широкой полосе от Техаса до Лабрадора, в основном к югу от Канадского щита, в Южной Америке на западных склонах Гвианского и Цент- ральнобразильского щитов, тогда составлявших единый Амазонский кратон, в северо-западной Африке, в Европе на западе Балтийского щита, в Скандинавии, в Азии, Центральном Казахстане — мощно проявлялся кислый, с щелочным уклоном наземный вулканизм и формировались крупные плутоны гранитов рапакиви, нередко с габбро-анортозитами в нижней части плутонов. Этот магматизм наследует аналогичный магматизм конца раннего протерозоя и является свидетельством еще достаточно высокого теплового потока, так как в нем кроме мантийных дериватов участвуют и продукты плавления сиалической коры. Знаменательно также, что области его проявления тяготеют к периферии щитов древних платформ.

Некоторые участки стабильных областей континентов были заняты плоскими впадинами типа синеклиз, заполнявшимися обломочными или карбонатными (строматолитовые биостромы) осадками озерно-аллювиального или мелководно-морского происхождения значительной (до 5—6 км) мощности. Наиболее крупными из ннх были Атабаска в Северной Америке, Внндийская и Куд- дапахская в Индии (они, вероятно, составляли единый бассейн), Мак-Артур в северной Австралии. Кроме того, особенно в конце раннего рифея на ряде платформ возникла сеть рифтов — будущих авлакогенов. Это относится к Восточно-Европейской, Сибирской, Китайско-Корейской (Яншаньский авлакоген), Австралийской (авлакоген Баттен в пределах синеклизы Мак-Артур), отчасти Северо-Американской платформам. Максимальная мощность осадков в них вдвое превышает соответствующее значение для сине- клиз. Как в синеклизах, так и особенно в авлакогенах наблюдаются проявления траппового, местами бимодального магматизма.

Примечательно, что и в Северной Америке (Белт-Перселл в Скалистых горах), и в Восточной Европе (в частности, на западном склоне Урала), и в Сибири (Юдомо-Майский авлакоген на юго- востоке) наиболее глубокие и широкие авлакогены приурочены к периферии современных древних платформ — кратонов, намечая собой их будущие ограничения. Что же касается суперконтинента (Пангеи I) в целом, то существование его окраины вырисовывается лишь в Юго-Восточной Азии (Южный Китай, Вьетнам), где даже имеются указания на присутствие офиолитов раннерифей- ского возраста, впрочем нуждающиеся в подтверждении.

Таким образом, Пангея I уже в раннем рифее отнюдь не была мойолитным суперконтинентом. В ней существовали довольно многочисленные зоны растяжения, очевидно утонения и даже переработки слагавшей ее сиалической коры, однако, за редким исключением (в Индостане и Центральной Бразилии, например), дело еще не доходило до полного разрыва этой коры и до новообразования коры океанского типа. Последняя могла быть развита, как отмечалось выше, лишь на периферии суперконтинента.

Конец раннего рифея местами отмечен складчатыми деформациями, обычно слабыми, повторным метаморфизмом, внедрением гранитных плутонов. Эти события известны в Северной Америке под названием эльсонского (Лабрадор) или мазатцальского (Аризона), в южной части Скандинавии готского диастрофизма; на западном склоне Урала им отвечает несогласное залегание сред- нерифейской юрматинской серии на нижнерифейской бурзянской. Однако, за исключением складчатой системы Маунт-Айза в Австралии, нигде в это время не происходило ничего подобного заключительному, орогенному, этапу развития «нормальных» геосинклинальных систем. Можно говорить лишь о некоторой тектоно- магматической активизации.

С наступлением среднего рифея процессы деструкции суперконтинента Пангея I заметно усилились. Выразилось это в появлении многочисленных новых авлакогенов в Северной Америке, Восточной Европе, Сибири, наряду с активизацией развития раннерифейских структур этого типа. Особенно впечатляет авлакоген Мидконтинента (т. е. середины континента) в Северной Америке — 2500 км в длину, 100—200 км в ширину и 15 км глубиной, причем половина этой мощности сложена базальтами. Активизируется и развитие внутрикратонных подвижных систем геосинклинального типа, например Кибарид в Экваториальной Африке, причем в некоторых из них—на Урале, Таймыре, в Енисейском кряже, Прибайкалье, в хребте Циньлин в Китае, в системе Наталь в Южной Африке, возможно в Центральной Бразилии, — появляются офиолиты, свидетельствующие о смене рифтогенеза спре- дингом, хотя, вероятно, и ограниченного масштаба. При этом, если в раннем рифее рифтогенез проявлялся в наибольшей мере по периферии будущих древних платформ, то теперь он затрагивает и их внутренние области, что особенно заметно на примере Восточно-Европейского кратона. Но периферические рнфты-авла- когены все же испытывали более интенсивное растяжение и погружение. На Урале, Таймыре, Енисейском кряже, в Прибайкалье раздвиг мог перейти в спрединг, который продолжался и в первой половине позднего рифея или даже ограничивался этим временем.

В среднем рифее продолжали развиваться заложенные ранее гранулито-гнейсовые коллизионные пояса — Восточно-Гатский в Индии, Олбэни-Фрейзер в Австралии и некоторые другие. Теперь к ним добавился крупнейший Гренвильский пояс Северной Америки, пересекающий этот континент от Техаса или даже от Южной Мексики до Лабрадора. Условия заложения этого пояса остаются неясными; несомненно, они связаны с растяжением, но его масштаб и характер точно не известны. Восточное продолжение пояса обнаруживается на крайнем юге Гренландии, севере Британских островов, юго-западе Скандинавии и западе Шпицбергена.

Развитие Гренвильского пояса закончилось двумя импульсами интенсивного сжатия, высокоградиентного метаморфизма, внедрения плутонов гранитоидов и анортозитов на рубежах 1100 и 950 млн лет. Эта эпоха тектогенеза (на уровне около 1,0 млрд лет) получила название гренвильской, и это название широко применяется на всех континентах наряду с местными названиями. Появление последних связано с тем, что деформации, магматизм, метаморфизм, тектонотермальная переработка более древних комплексов в данную эпоху широко проявлены практически повсеместно. Гренвильским тектогенезом закончилось развитие Кибар- окой системы в Экваториальной Африке с ее ответвлениями (кибарский орогенез), Делийской системы в Индостане. Эта эпоха имела большое значение в эволюции Центральнобразильской системы («уруасанокий орогенез»). Заметную роль гренвильский тектогенез сыграл и в Урало-Охотском поясе, в частности в Енисейском кряже, Центральном Казахстане («исседонский орогенез»), Прибайкалье, Монголии, а также на Таймыре. Он завершил становление фундамента Северо-Американской, Австралийской, Индостанской и Восточно-Европейской древних платформ.

В авлакогенах среднему рифею отвечает самостоятельный осадочный цикл, а границе среднего и позднего рнфея — проявление интрузивного магматизма, основного в Восточной Европе, ще- лочно-основного в Средней Сибири. Авлакогены Северного Китая испытали в конце среднего — начале позднего рифея складчатость.

Б среднем рифее продолжалось развитие некоторых платформенных впадин — синеклиз, в основном в Индостане и Австралии, где размеры их, однако, уменьшаются.

Заметно сокращается и распространение кислых вулканоплу- тонических ассоциаций; они известны в тех же районах, что и в раннем рифее — на западе Амазонского кратона, в южной части Скандинавии, в Центральном Казахстане, в Антарктиде, причем в их составе возрастает относительное значение интрузий и убывает роль вулканитов.

Активная окраина Пангеи I, как и в раннем рифее, намечается только на юго-востоке Азиатского континента (Южный Китай, Вьетнам).

В общем средний рифей характеризуется, с одной стороны, усилением деструктивных процессов, а с другой стороны, его окончание знаменуется новой консолидацией значительных площадей Иангеи I.

Поздний рифей. Поздний рифей, особенно его вторая половина, начиная с рубежа 850 млн лет назад, — одна из критических эпох в истории Земли, эпоха распада Пангеи I и начала раскрытия палеозойских океанов. С возникновением подвижного пояса Прототетиса, документируемым верхнерифейскими офиолитами Антйатласа (Марокко) на юге и обрамления Богемского (Чешского) массива,на севере, Пангея I оказалась расколотой на две части — Лавразию на севере и Гондвану на юге. Но и эти две континентальные массы вскоре, если не одновременно, также подверглись расколу. Между Северной Америкой и Европой сначала заложилась континентальная рифтовая система с накоплением мощных обломочных толщ на Ньюфаундленде, в Восточной Гренландии, Шотландии, Скандинавии и на Шпицбергене, а затем произошло относительно кратковременное раскрытие Кельтского океана (Протояпетуса — см. ниже), реликты коры которого сохранились на о. Англси у побережья Уэльса. Процессы деструкции возобновились в Урало-Охотском поясе, в частности в Восточном Саяне и Забайкалье, в то время как на Таймыре и в Енисейском «ряже уже на уровне 850 млн лет протекали деформации сжатия и поднятия, сопровождавшиеся накоплением мо- ласс

Деструктивные процессы проявились и в пределах Гондваны. Наиболее крупномасштабным был раскол между Западной (Южная Америка — Африка) и Восточной (Индостан — Австралия — Антарктида) Гондваной, приведший к образованию Аравийско- Мозамбикского подвижного пояса, состоявшего из нескольких глубоководных бассейнов, разделенных микроконтинентами, или вулканическими дугами. Ширина пояса и число бассейнов с корой океанского типа убывают к югу, и, напротив, возрастают к северу, где данный пояс сливается с Прототетисом. К концу рифея начинается общее перемещение масс к западу, в сторону Централь- яоафриканского 'континента со столкновением островных дуг и микроконтинентов, выжиманием и обдукцией офиолитов.

В Западной Гондване возникли и другие зоны деструкции и новообразования океанской коры. Одна из них — Транссахарская — протянулась между Центр а льноафрика неким и Западно-Африканским кратонами от Антиатласа до Гвинейского залива. И эта подвижная система расширялась к северу, вливаясь в Прототетис, и сужалась к югу, выклиниваясь в северо-восточной Бразилии. Подобно Аравийско-Мозамбикскому поясу в конце рифея развитие Транссахарской системы вступило в завершающую фазу.

Западнее, по другую сторону Западно-Африканского континента, в позднем рифее активно развивалась Мавритано-Сенегальская система; ее южное продолжение, уже в пределах современной Южной Америки, составляла Центральнобразильская система. Здесь повторно проявляется деструкция после гренвильской консолидации и наступает орогенный этап развития в конце рифея — начале венда. Однако на долю позднего рифея в основном выпали повторные надвигово-сдвиговые деформации более древних толщ.

Еще одна позднерифейская подвижная система в теле будущей Западной Гондваны, также наследующая после перерыва грен- вильскую (здесь кибарскую), прослеживается вдоль африканской окраины Южной Атлантики и частично по другую, бразильскую, ее сторону. Осевая зона этой системы так же, как и предыдущие, испытала полный раздвиг континентальной коры и новообразование океанской. Однако здесь это «зияние» выклинивается не в южном, а в северном направлении, упираясь в континентальный блок, элементы которого сохранились по обе стороны Экваториальной Атлантики. Южно-Атлантическая система давала слепое Дамаро-Катангское ответвление в глубь Африки, наследовавшее Кибарскую систему раннего-среднего рифея, но более узкое, менее протяженное и на своем северо-восточном окончании целиком подстилавшееся континентальной корой. Эта система закончила свое развитие двумя импульсами сжатия; первый, главный, завершился на уровне 750 млн лет («катангский орогенез»), второй — 500 млн лет, т. е. в кембрии («дамарский орогенез»). Закрытие глубоководного бассейна произошло уже в катангскую эпоху; на долю дамарской выпало образование надвигов и сдвигов.

Таким образом, будущая Западная Гондвана фактически состояла в позднем рифее из нескольких континентальных блоков — платформ, разделенных узкими глубоководными бассейнами с океанской или утоненной и глубоко переработанной континентальной корой в осевых зонах. Континентальные блоки имели порядка тысячи, подвижные системы — первые сотни километров в поперечнике. Последняя оценка определяется тем, что расстояния между противолежащими континентальными блоками не улавливаются палеомагнитнымн методами (их точность 500—1000 км).

В противоположность Западной Восточная Гондвана оставалась в позднем рифее относительно монолитной. В конце рифея — начале венда, в тектоническую эпоху, именуемую в России байкальской, в Африке — панафриканской, в Южной Америке —

бразильской, произошло! слияние континентальных блоков Западной Гондваны и причленение к ней Восточной Гондваны вдоль Мозамбикокого пояса, что и привело в конечном счете к формированию нового суперконтинента, просуществовавшего почти до середины мезозоя.

Окраины как лавразийских, так и гондванских материков, обращенных к Протопацифику (древнему Тихому океану), Прото- тетису и Палеоазиатскому океану (будущий Урало-Охотский пояс), за некоторым исключением, были пассивными. Это доказывается на ряде их участков, где установлено развитие комплексов шельфа и/или континентального склона, в частности в Северо- АмерИканских Кордильерах (с 850 млн лет), в Андах, в Трансантарктических горах, в Южной Австралии, вдоль юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы, южных и восточных окраин Сибирской платформы. Переход к океанским условиям доказывается присутствием офиолитов на западе о. Тасмания, на юге Австралии, в Восточном Саяне, Прибайкалье и Забайкалье. Режим активных окраин по-прежнему характеризует юго-восток Азиатского континента, а также Аравию.

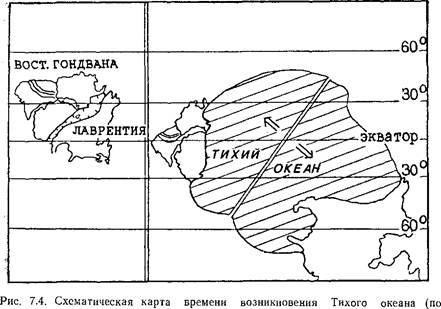

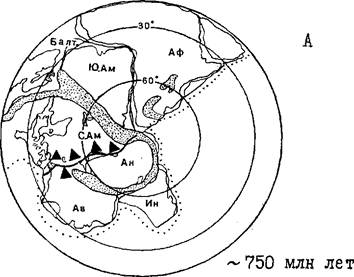

Здесь надо отметить, что в последние годы появились новые работы, кардинально меняющие сложившиеся ранее представления о лалеотектонике рифея и о происхождении Тихого океана. Основываясь на большом сходстве рифейских разрезов западной окраины Северной Америки, с одной стороны, и восточной окраины Австралии—Антарктиды — с другой, в особенности ледниковых образований, некоторые исследователи пришли к выводу, что до определенного времени в позднем рифее (750—700 млн лет, по- уточненным данным) Северная Америка (Лаврентия) и Восточная Гондвана (Австралия — Антарктида — Индостан) составляли единый суперконтинент, который в середине позднего рифея (850— 800 млн лет назад) начал испытывать континентальный рифтоге- нез, переросший затем в спрединг, приведший к образованию прообраза современного Тихого океана (рис. 7.4). В самом конце рифея и венде произошло крупномасштабное перемещение Восточной Гондваны, которая, обогнув Западную Гондвану, примкнула к ней с восточной стороны, что и привело к замыканию Мозамбикского- океана примерно 600 млн лет назад (рис. 7.5). Эти новые представления довольно окоро получили подтверждение в палеомагнит- ных данных. Из них следует принципиально весьма важное заключение, что Тихий океан не является столь уже древним и неможет рассматриваться как прямой наследник гипотетической Панталассы. Кроме того, поздний рифей и венд выступают в качестве времени радикальной перестройки структурного плана Земли.

Роль гранулито-гнейсовых поясов или областей тектонотерми- ческой переработки среди структурных элементов позднерифейской коры была значительно более скромной, чем в раннем-среднем рифее. К ним относятся Восточно-Гатский, Сатпурский и Рад- жестанский пояса в Индостане, северная часть пояса Кибарид.

- 580 млн лет

К- Пауэллу и др.)

К- Пауэллу и др.)

|

в Африке, не вошедшая в состав позднерифейской Дамаро-Катанг- ской подвижной системы, южная часть Мозамбикского пояса, северо-восточный выступ Бразилии и немногие другие.

Система рифтов-авлакогенов, осложнявших строение континентальных платформ, претерпела в позднем рифее определенную перестройку. Закончила свое развитие рифтовая система Мидкон- тинента Северной Америки, превратившись в слабодеформирован- ные грабен-синклинали, часть авлакогенов Восточной Европы и Сибири; другая большая их часть продолжила свое развитие. Новая генерация авлакогенов возникла в Австралии и Центральной Африке.

Среди позднерифейских платформенных впадин — синеклиз — также обнаруживаются унаследованные от среднего и даже раннего рифея, как, например, в Индостане, и новообразованные — Сан-Франсиску в Южной Америке, Таудени и Конго в Африке.

| ~720 млн лет |

Некоторые участки более древних континентальных глыб —■ кратонов, прилегающие к подвижным поясам и системам, претерпели в конце рифея — начале венда тектонотермальную переработку, нашедшую наиболее яркое выражение в «омоложении» радиометрических датировок. Это особенно характерно для Африки, откуда и выражение «панафриканский» термотектогенез (активизация), отчасти для Южной Америки, Индостана и Восточной Антарктиды.

|

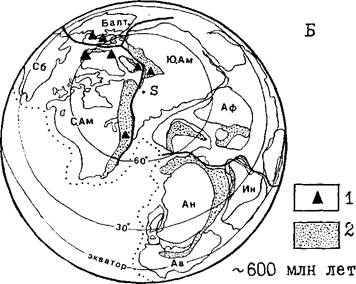

Рис. 7.5. Реконструкции положений материков в рифейское время: Балт. — Балтия, Ю. Ам — Южная Америка, Аф — Африка, С. Ам — Северная Америка, Ан — Антарктида, Сб — Сибирь, Ин — Индия, Ав — Австралия. 1 — тиллиты,

2 — морские бассейны

Рис. 7.5. Реконструкции положений материков в рифейское время: Балт. — Балтия, Ю. Ам — Южная Америка, Аф — Африка, С. Ам — Северная Америка, Ан — Антарктида, Сб — Сибирь, Ин — Индия, Ав — Австралия. 1 — тиллиты,

2 — морские бассейны

|

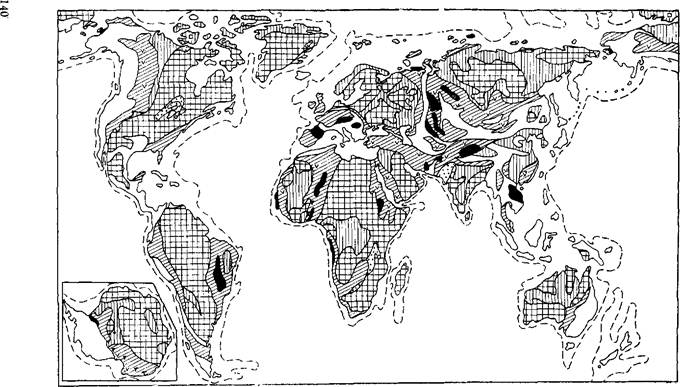

Рис. 7.6. Палеогеографические элементы позднего рифея на современной географической основ?

Условные обозначения см. на рис. 7.3

Рис. 7.6. Палеогеографические элементы позднего рифея на современной географической основ?

Условные обозначения см. на рис. 7.3

|

Основные палеогеографические элементы позднею рифея показаны на рис. 7.6.

2013-12-31

2013-12-31 782

782