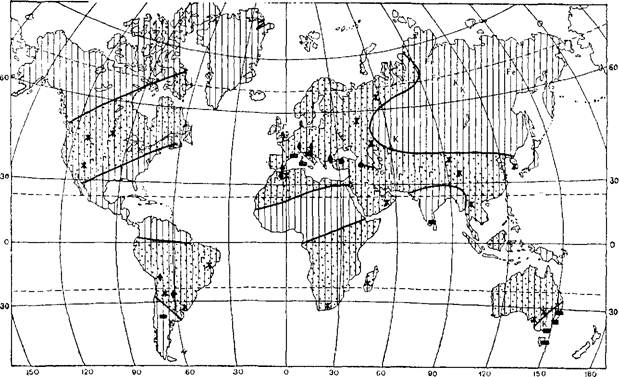

На основании характера увлажнения в раннем и среднем триасе выделяются четыре природные области: экстрааридная, или область пустынь, умеренно-ариадная, или область сухих и опу- стыненных саванн, переменно-влажная и равномерно-влажная области (рис. 15.3).

Пустынные условия господствовали на значительной части Северо-Американского континента, в Европе, Северной Африке, Аравии, Иране, Центральной Азии, Южной Америке и в северной части Австралии. В этих регионах распространены красноцветные карбонатные континентальные отложения, эоловые и пролювиаль- ные фации. Среди морских осадков ведущая роль принадлежала эвапоритам и высокомагнезиальным карбонатам.

Умеренные аридные условия в раннем и среднем триасе господствовали на северной периферии Северной Америки, в Северной Европе, Западной и Южной Сибири, Монголии, Восточном Китае, на юго-западе Южной Америки. По сравнению с экстрааридной областью интенсивность соленакопления в морях сильно ослаблена. Меньше распространены эоловые фации. На континентальных пространствах появились разнообразные флювиальные осадки и засухоустойчивая ассоциация растений. Крупные заросли сравнительно влаголюбивых сообществ располагались на морских побережьях и в широких речных долинах.

|

|

|

to о

166 140 96 fed ЙО 0 30 60 96 lid lS6

|

Климатическая зональность материков в раннем и среднем триасе (по Н. А. Ясаманову). Условные обозначения

| Рис. 15.3. |

см. на рис. 9.5

Переменно-влажные тропические условия господствовали на северо-востоке Лавразии — на Таймыре, в Восточной Сибири, на северо-востоке России, в Приморье, а также на востоке и юго- востоке Австралии и на северо-западе Канады. В пределах этой области формировались сероцветные терригенные толщи и коры выветривания. Карбонатное осадконакопление подавлялось мощным поступлением терригенного материала. На этих территориях росли реликты палеозойской флоры — кордаиты, древовидные папоротники и хвощи. Господствующими ландшафтами были лесные саванны с массивами относительно засухоустойчивой растительности.

Равномерно-влажные условия были характерны для Центральной Америки, Аляски, Канады, северо-востока Азии и Сахары.

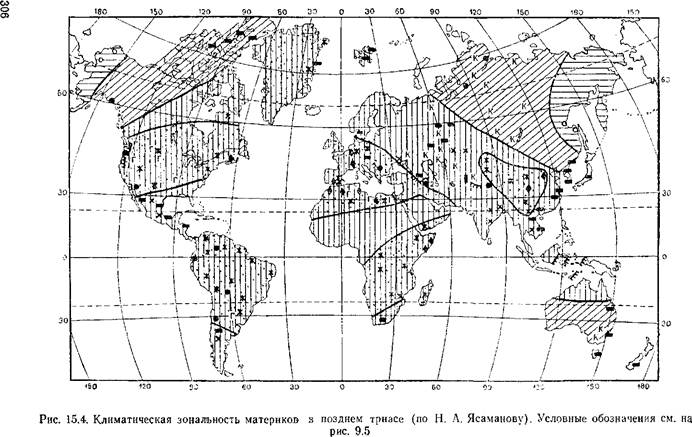

Климат позднего триаса характеризовался не только высокими среднегодовыми температурами, но и резко возросшей степенью испаряемости. В связи с этим произошло расширение пустынных и опустыненных ландшафтов (рис. 15.4). Растительность росла только на сильнообводненных озерно-аллювиальных низменностях, в долинах рек, на приморских низменностях. Единичные температуры, установленные магнезиальным и изотопным методами, свидетельствуют о высоком термическом режиме, и эти данные подтверждаются широким распространением теплолюбивой фауны и флоры, развитием рифовых массивов, высокомагнезиальных органогенных и хемогенных известняков. Средние температуры в Австралии колебались в пределах 21—25 °С, на юге Германии — 25—26, на Северном Кавказе — 24—25 и на Малом Кавказе — 24—26 °С.

|

|

|

15.5. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В триасовом периоде образовалось небольшое количество месторождений рудных полезных ископаемых. Это скорее всего связано со слабой интрузивной деятельностью в этот период. Преобладание засушливых условий ограничивало распространение угольных месторождений. В это время образовались небольшие месторождения угля в Челябинском бассейне, в Китае, Южной Австралии и на о. Тасмания.

Крупные месторождения газа известны в Алжирской Сахаре, в арктической части Канады, а залежи нефти в Тимано-Печорской области, в бассейне р. Вилюй, в Австралии и на Аляске. Несмотря на то что в триасовом периоде формировались крупные залежи каменной и калийных солей, экономическое значение их намного ниже, чем пермских. С раннетриасовыми корами выветривания связаны месторождения минеральных красок на юге Урала и на севере Средней Сибири. В Северном Казахстане с ними связаны залежи каолиновых глин. Большое значение имеют осадочные руды урана, приуроченные к континентальным красноцветным отложениям. Одно из самых крупных известно на плато Колорадо в США. Месторождения меди, никеля, кобальта, железных руд и

20—1164

|

графита в основном связаны с трапповой формацией в Средней Сибири. Месторождения золота, серебра, свинца, цинка, меди, олова триасового возраста известны на восточном побережье Австралии.

ГЛАВА 16. ЮРСКИЙ ПЕРИОД

Юрский период начался 208 (205) млн лет назад и закончился 145 (по мнению французских геологов — 135) млн лет назад и продолжался, таким образом, около 60 млн лет. В современном объеме юрская система была установлена в 1822 г. немецким естествоиспытателем А. Гумбольдтом, который отнес к «формации юры» известняки, развитые в Юрских горах Швейцарии и Франции. В 1829 г. французский геолог А. Броньяр выделил их в самостоятельную систему. Однако долгое время нижнюю часть юрской системы выделяли в качестве самостоятельной системы, называемой лейасовой. Только на III сессии МГК в 1885 г. в Берлине было рекомендовано включить лейас в юрскую систему.

16.1. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И СТРАТОТИПЫ

Трехчленное деление было предложено на основании изучения юрских отложений Германии, где обычно выделяли снизу вверх различные по цвету отложения — черная, бурая и белая юра. Эти подразделения приблизительно соответствуют трем отделам современной схемы, которые часто по примеру Англии называются лейасом, доггером и мальмом.

Ярусная шкала юрской системы была впервые разработана французским палеонтологом А. д'Орбиньи, который выделил 10 ярусов. Надо отметить, что семь из выделенных им ярусов сохранились до настоящего времени (табл. 16.1).

Стратотипы большинства ярусов располагаются в пределах Англо-Парижского бассейна. Только для самого последнего подразделения оказалось невозможным установить единый ярус. Для отложений, венчающих юрскую систему, было предложено более десятка наименований и только два из них ныне широко используются. Для области Тетиса применяют наименование титонский ярус, а для бореальной — волжский.

Детальная стратиграфическая схема юрской системы была разработана на основании широкого распространения морских отложений. Обилие аммонитов, благодаря их быстрому эволюционному развитию и хорошей сохранности, дало возможность провести детальное расчленение и корреляцию разрезов. В основу расчленения положена схема, разработанная для Западной Европы.

|

|

|

| 20* |

Нижний отдел юрской системы — лейас был выделен А. д'Орбиньи в 1849 г. Название происходит от английского слова layers— слои. Средний отдел под именем доггер (по местному названию горных пород у английских каменотесов) был выделен А. Оп-

пел ем в 1856—1858 гг. В те же годы А. Оппель предложил именовать верхний отдел юрской системы мальмом (по названию мягких известняков у английских каменотесов).

Несмотря на то что термины «лейас», «доггер» и «мальм» пользуются широким распространением, Международный коллоквиум по юрской системе в 1962 г. в Люксембурге рекомендовал избегать этих наименований.

Название «геттангский ярус» дано Г. Реневье в 1864 г. по г. Геттанж в Лотарингии, где развиты характерные песчано-глинистые и карбонатные отложения этого яруса, охарактеризованные аммонитами. Синемюрский ярус назван по древнеримскому имени г. Се- мюр во Франции. Впервые стра- тотипический разрез описан А. д'Орбиньн в 1850 г. Разрез богато охарактеризован фауной моллюсков. Зональное деление основано на аммонитах. В 1858 г. А. Опшелем были описаны толщи, охарактеризованные аммонитами вблизи гор Плинсбах в Германии, от которых и получил свое название ярус. Отложения тоарского яруса впервые описаны А. д'Орбиньи в 1850 г. Название дано по древнеримскому названию г. Тур во Франции. Как и все ярусы нижней юры, он богато охарактеризован аммонитами.

Ааленский ярус был описан В. Майер-Эймаром в 1864 г. вблизи г. Аален в Вюртемберге. Название байосскому ярусу дано А. д'Орбиньи в 1850 г. по г. Байос в Нормандии. Батский ярус свое название получил после работы Д. Хеллоу в 1843 г. от г. Бат в Англии.

Таблица 16.1 Общее стратиграфическое подразделение юрской системы

|

Келловейский ярус был назван А. д'Орбиньи в 1850 г. по с. Келловей в Англии, где в глинистых толщах содержатся весьма своеобразные аммониты. Свое название оксфордский ярус получил от г. Оксфорд в Англии. Впервые отложения этого возраста с бо~ гатой фауной аммонитов были описаны в 1850 г. А. д'Орбиньи. Тогда же д'Орбиньи дал название и другому верхнеюрскому ярусу— кимериджскому — по имени г. Кимеридж в Англии. Оба этих яруса охарактеризованы богатым комплексам аммонитов. В 1885 г.

|

|

|

Северное Закавказье

Запаанао Европа (Франция)

|

|

| Севершз Африка |

| Малый Кавказ |

Аляска

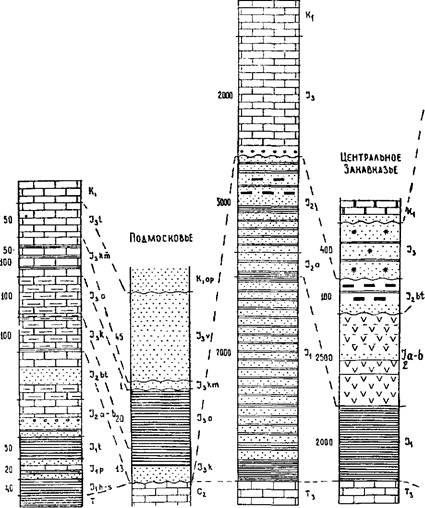

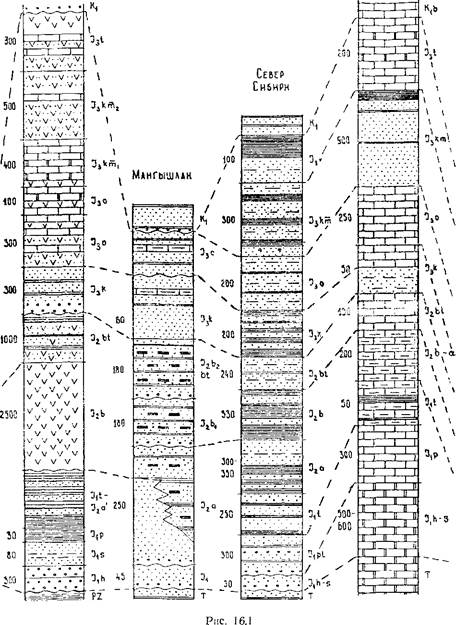

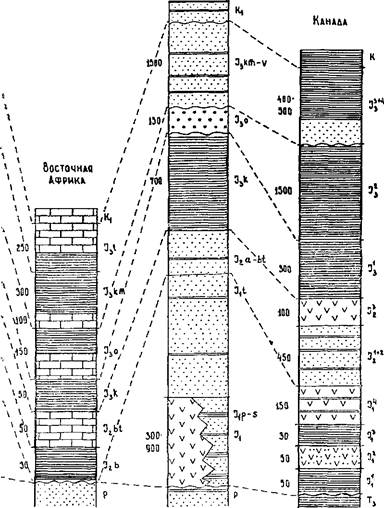

Рис. 16.1

Рис. 16.1

|

А. Оппелем в Альпах были выделены слои с аммонитами, залегающие над типичной кимериджской толщей. Этим морским мер- гельно-известняковым отложениям А. Оппель дал название титон- ского яруса по имени мифологического героя Титона. Одновозра- стные образования в северных районах Европы отличаются от титонских комплексов аммонитовой и белемнитовой фауны. Они были выделены в 1881 г. С. Н. Никитиным под названием «волжская формация». В 1884 г. С. Н. Никитин разделил эти отложения на нижний и верхний волжские ярусы. В конце 60-х годов XX столетия было решено выделить единый волжский ярус. Стратотип яруса находится в Среднем Поволжье. Название «ти- тонский ярус» для соответствующего интервала признано малоудачным, так как стратотип этого яруса отсутствует. Несмотря на это, в Средиземноморской области выделяются титонские отложения, фауна которых, в там числе и аммониты, имеет мало общего с фауной волжского яруса.

Некоторые сводные разрезы юрской системы показаны на рис. 16.1.

16.2. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

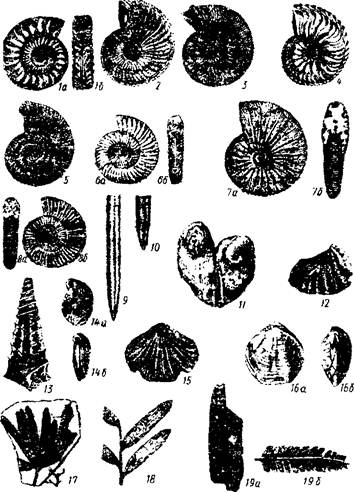

В юрском периоде архаичные формы палеозоя прекратили свое существование и органический мир принял типично мезозойский вид. В морских бассейнах абсолютным господством среди беспозвоночных пользовались головоногие моллюски — аммоноидеи и белемниты, двустворчатые и брюхоногие моллюски (рис. 16.2). Наряду с ними значительным распространением пользовались кораллы, морские ежи, брахиоподы, фораминиферы.

Юрские аммоноидеи принадлежали к трем отрядам: Ammoni- tida, Lytoceratida, Phylloceratida. Время их расцвета падает на самый конец триаса и охватывает весь юрский период. Особенно значительного разнообразия достигли аммониты отряда филло- цератид. Для ранней юры наиболее характерны Amaltheus, Hildo- ceras, Schlotheimia, Lytoceras, для средней юры — Parkinsonia, Stephanoceras, Phylioceras, для поздней — Cardioceras, Virga- tites.

Численность и состав наутилоидей на рубеже триаса и юры сократились. От рода Cenoceras подотряда Nau'tilina произошли все юрские формы. Коренные изменения претерпели белемниты. На смену отряду Aulacoceratida пришел отряд Belemnitida с многочисленными родами и видами. Характерными юрскими родами являлись Nannobelus, Hibolites, Cylindroteu'this, Pachyteuthis, Lagonibe- lus.

Возникли новые роды и виды среди двустворок, особенно в ранней юре. Более разнообразными стали представители родов Gryphaea, Trigonia, Buchia (Aucella), появились первые иноцера- мы, а в поздней юре — рудисты (Diceras). Продолжали развиваться разнообразные гастроподы. Изменился состав шестилучевых кораллов. В средней юре значительно увеличивается число новых

Рис. 16.2. Характерные представители юрских организмов. Аммоноидеи: 1а, 16 — Arietites (Ji); 2 — Amaltheus (J,); 3 — Stephanoceras- (J2); 4 — Cosmoceras (J3); 5 — Cardioceras, (J3); 6a, 66 — Parkinsonia (J2); 7a, 76— Virgatites (J3); 8a, 86 — Perisphinctes (J3). Белемниты: 9 — Cylindro- teuthis (J2—Ki); 10 — Pachyteuthis (J2—Ki). Двустворчатые моллюски: И — Diceras (J3), 12 — Trigonia (J3—K); 13 — Nerinea (J3—Ki); 14a, 146 — Buchia (Ja—Ki) • Брахиоподы: 15 — «Rhynchonella» fisheri; 16a, 166 — «Terebratula»- numismalis. Покрытосеменные: 17 — Ginkgo (J—Q); 18 — Podozamites (J—K); 19a, 196 — Nilssonia (J—K)

Рис. 16.2. Характерные представители юрских организмов. Аммоноидеи: 1а, 16 — Arietites (Ji); 2 — Amaltheus (J,); 3 — Stephanoceras- (J2); 4 — Cosmoceras (J3); 5 — Cardioceras, (J3); 6a, 66 — Parkinsonia (J2); 7a, 76— Virgatites (J3); 8a, 86 — Perisphinctes (J3). Белемниты: 9 — Cylindro- teuthis (J2—Ki); 10 — Pachyteuthis (J2—Ki). Двустворчатые моллюски: И — Diceras (J3), 12 — Trigonia (J3—K); 13 — Nerinea (J3—Ki); 14a, 146 — Buchia (Ja—Ki) • Брахиоподы: 15 — «Rhynchonella» fisheri; 16a, 166 — «Terebratula»- numismalis. Покрытосеменные: 17 — Ginkgo (J—Q); 18 — Podozamites (J—K); 19a, 196 — Nilssonia (J—K)

|

родов, подсемейств и семейств кораллов, а в поздней юре большое развитие получили рифостроящие склерактинии.

По-прежнему среди брахиопод распространены ринхонеллиды и теребратулиды, особенно роды RhynchoneMa, Pygope, Zeilleria. Произошло обновление состава (мшанок, в основном за счет семейства Cyclostomata. Среди иглокожих появились новые роды и виды правильных и неправильных морских ежей. Морские лилии «отряда Articulata были многообразнее триасовых форм. В юрском периоде обитали представители следующих родов1 морских ежей: Cidaris, Heterocidaris, Galeoropigus. Более разнообразными по ■сравнению с триасом стали фораминиферы. Появились новые представители отряда роталлиид, сильно возросла роль нодозарид и милиолид.

Для юрского периода весьма характерно исключительное развитие класса пресмыкающихся. Он представлен огромным количеством разнообразных по своей организации и образу жизни форм. Среди них плавающие, прыгающие, летающие, ползающие, морские, пресноводные и наземные обитатели.

Морские позвоночные представлены рыбами и рептилиями. Лучеперые рыбы в своем большинстве принадлежали цельнокост- ным, но вместе с ними развивались костистые, которые стали прогрессировать в поздней юре. В юрском периоде своего расцвета достигли ихтиозавры и плезиозавры.

Животный мир суши был довольно своеобразным. Господствовали рептилии. Гигантские динозавры достигали размеров 25— 30 'М. Огромные диплодоки и апатозавры (бронтозавры) имели гигантское туловище и маленькую голову и весили несколько десятков тонн. Меньшими по размерам были стегозавры (до 10 м), которые обладали костными пластинками на спине. Кроме растительноядных были распространены хищники — карнозавры. Рептилии освоили воздушную среду. Среди крылатых ящеров — птерозавров — различают примитивных рамноринхов, а в поздней юре появляются более специализированные птеродактили.

В юрском периоде обособляется последний по времени своего появления класс позвоночных животных — птиц, предками которых, возможно, были;мелкие ящерицеподобные пресмыкающиеся. В поздней юре известны единичные находки первоптицы АгсЬаеор- terix. Млекопитающие были мелкими и малораспространенными. Остатки зубов и фрагменты челюстей этих животных известны из небольшого числа местонахождений.

В растительном мире юрского периода господствовали различные группы голосеменных: хвойные, гинкговые, цикадовые, бен- неттитовые и чекановскиевые. Вместе с ними распространены папоротники и хвощи.,314

16.3. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

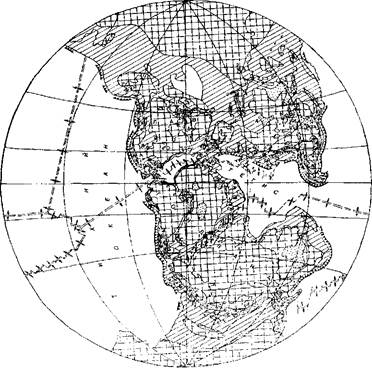

Как отмечалось ранее, наступлению раннеюрской эпохи предшествовало, а отчасти и его сопровождало, широкое проявление раннекиммерийского — индосинийского орогенеза как в Средиземноморском поясе, в его центральной и восточной частях и крайней северо-западной, так и восточной части Урало-Охотского пояса, вдоль Кордильерской окраины Тихого океана и в Арктике (Таймыр, Пай-Хой—Новая Земля). В течение самой раннеюрской эпохи происходила денудация горных сооружений, созданных этим орогенезом, и нарастала трансгрессия, протекавшая тремя волнами — в начале эпохи, в раннем синемюре—раннем плинсбахе и в позднем плинсбахе—раннем тоаре. Соленакопление в юрском периоде сильно сокращается и, наоборот, усиливается угленакопле- ние. Все более заметную роль начинают играть известковые осадки, но резко снижается значение доломитов. Вместе с тем общий структурный план Земли не претерпел сколько-нибудь существенных изменений, и раннеюрская эпоха явилась последней эпохой существования Пангеи II как единого суперконтинента (рис. 16.3). Однако продолжали развиваться рифтовые системы в области будущей Центральной и Северной Атлантики (включая восточную окраину Северной Америки), Северного моря, Западной и Центральной Европы (Бискайская, Датско-Польская). Раннеюрская трансгрессия привела к образованию обширного эпиконтиненталь- ного моря в северной половине Западной и Центральной Европы, широко соединявшегося с Тетисом. Последний в своей крайней западной части все еще полностью подстилался континентальной корой, но происходило углубление наметившихся еще во второй половине триаса в пределах будущих Апеннин и Альп прогибов — Сицилийско-Калабрийского, Ломбардско-Лигурийско-Пьемонтско- го, очевидно сопутствовавшее дальнейшему растяжению и деструкции континентальной коры в их осевых зонах — предвестников ее раздвига и начала спрединга.

В области восточного склона Урала, Тургая, Западной Сибири продолжались рифтообразование и базальтовый вулканизм, но морские воды вновь охватывают северную (Енисей-Хатангский и Лено-Анабарский прогибы) и восточную окраины древнего Сибирского континента, до Вилюйской синеклизы включительно.

Крупные мелководные морские бассейны существовали и в Арктике — Свердрупский, Баренцевский, Карский; через Северную Атлантику они сообщались с Североморско-Среднеевропейским бассейном. В платформенных морских бассейнах Евразии накапливались мелководные песчано-глинистые осадки. В континентальных бассейнах растет роль угленосных отложений. Карбонаты и эвапориты формировались в геттанге и синемюре на юге Западно- Европейской платформы.

Тенденция к поднятию охватывает Казахстан и Сибирскую платформу. Во впадины начинают поступать продукты размыва

Рие. 16.3. Палеогеографическая реконструкция для раннеюрской эпохи (по В. Е. Ханну и А. Н. Балуховскому, с дополнениями и изменениями). Условные

обозначения см. на рис. 9.3

каолинитовых кор выветривания, сформированные в самом конце триаса и в начале ранней юры на столовых возвышенностях. Наряду с каолинитовыми глинами во впадинах накапливались озер- но-аллювиальные угленосные отложения.

Значительная площадь Северо-Американской платформы продолжала оставаться областью размыва (ом. рис. 16.3). Наиболее возвышенная часть располагалась на юго-востоке и юге, тяготея к зоне рифтогенеза. Погружение окраинных частей и поднятие возрожденного Аппалачского орогена сопровождались наземными излияниями толеит-базальтовых лав. Вулканиты изливались по краям грабенов1 и образовали обширное трапповое плато в районе п-ова Флорида. Большая часть обломочного материала с поднятий выносилась на запад. Крупные дельты располагались на территориях штатов Колорадо и Вайоминг (США) и в Альберте (Канада).

В течение ранней юры расширяются морские бассейны, располагавшиеся вдоль восточной и южной окраин континента, которые в это время вступили в основной этап рифтогенеза. Мощность

отложений, представленных известняками и эвапоритами, в рифтовой бассейне атлантической окраины составляет 4—7 км.

В юго-западной части континента, в Западной Сьерра-Мадре Мексики, возникает горный массив и в его пределах вулканический пояс. К югу от него начиная с позднего триаса формируется система рифтовых прогибов, которые на короткое время оказались затопленными морем и начали заполняться черными сланцами. Начиная с тоарского века вместо них стали накапливаться угленосные паралические и песчано-глинистые аллювиальные осадки. В это время на юге Мексики и в Центральной Америке, включая Кубу, накопились дельтовые сероцветные отложения с тонкими пластами угля.

В Кордильерском поясе в конце триаса возникли крупные поднятия, служившие поставщиками обломочного материала. Погружения активной окраины продолжались после внедрения плутонов в самом конце триаса и в начале юры.

К северу от штатов Юта и Айдахо широким развитием пользуются песчано-глинистые толщи. Их накопление в пределах мик- pOKOHfинентов Врангелия и Стикиния сопровождалось интенсивным островодужным вулканизмом. Западная часть Врангелии была относительно глубоководной, и здесь располагался континентальный склон. Большая часть микроконтинента Стикиния в ранней юре представляла вулканическую дугу. Ее положение фиксируется распространением мощных серий известково-щелочных вулканитов на северо-востоке Британской Колумбии. На остальной части дуги преобладали мелководные условия, а к северо-востоку от нее существовал глубоководный прогиб, переходивший в океан и заполнявшийся флишем. Глубоководные условия, судя по присутствию кремнистых отложений, существовали на территории штатов Вашингтон и Орегон, на севере Аляски, в хр. Брукс и средней части долины р. Юкон.

Средиземноморский залив Тетиса вследствие развития трансгрессии соединяется с Бореальным морским бассейном. На западе море прорывается в Карибский регион и область Мексиканского залива. Однако, вероятнее всего, до байосского века оно не соединяется с тихоокеанскими бассейнами Северной и Южной Америки.

В связи с развитием трансгрессии создаются благоприятные условия для отложения битуминозных глин в осевых частях прогибов. В более мелководных условиях отлагались песчанистые глины, оолитовые железные руды. В разрезах имеется большое число конденсированных горизонтов, свидетельствующих о неоднократных перерывах и действиях подводных течений. Максимум трансгрессии наступает в плинсбахе и в большинстве регионов начинают формироваться глинистые серии и зоогенные известняки.

В центральном и восточном сегментах Тетиса происходит смещение к югу зоны субдукции и вулканоплутонического пояса, развитых на его северной активной окраине, в связи с ее наращиванием раннекиммерийским тектогенезом. В повторное растяжение и погружение вовлекается зона Горный Крым—Большой Кавказ—Копетдаг. Некоторое оживление поднятий ощущается на северной периферии Тетиса в Средней и Центральной Азии с накоплением 'мощных обломочных толщ в межгорных впадинах. Южнее идет дальнейшее расширение океанского бассейна Нео- тетиса, находящего свое восточное (юго-восточное в современных координатах) продолжение в зоне Индобирманских цепей, на Суматре и Яве. На шельфе Суматры и Явы накапливались карбонатно-терригенные толщи. Крупный морской залив существовал на шельфе Индокитая.

В Верхояно-Чукотской области темп погружения снижается. Усиливается роль глин и кремнистого материала. В районе Ко- лымо-Омолонского массива на широком шельфе отлагались песчаные осадки мощностью до 300 м. Продолжается островодужный вулканизм в Кони-Тайгоносокой зоне. В задуговом прогибе, расположенном западнее, мощность нижнеюрских отложений составляет 2—2,5 км.

Продолжает активно погружаться Монголо-Охотский бассейн. Его заполняют сравнительно глубоководные терригенные фли- шоидные серии. Погружения продолжаются также в Сихотэ- Алинской области и в Японии, но роль кремнистых глубоководных отложений здесь снижается. Продолжает существовать глубоководная область, протягивающаяся от зоны Китаками на о. Хонсю через о. Хоккайдо на Сахалин. Здесь происходили подводные извержения. На Охотском массиве и в Корякин накапливались глубоководные глины в обстановке окраинного моря.

В области Гондваны наибольшие изменения по сравнению с поздним триасом заключались в расширении масштабов трансгрессии по западной, северной и северо-восточной пассивным окраинам Африки, в особенности в пределах Аравии и Африканского Рога, и в мощной вспышке траппового магматизма, начавшегося еще в конце триаса, на крайнем юге Африки, в Антарктиде и на Тасмании. Все эти три региона в то время находились в непосредственной близости друг к другу.

Притихоокеанские окраины Пангеи в общем продолжали развиваться в активном режиме, но эта активность проявлялась весьма неравномерно, на северо-западе все еще существовали Южно-Анюйский и Амуро-Охотский апофизы Палеопацифики, а находившийся между ними выступ Азиатского континента окаймлялся двойной цепью островных дуг, между которыми располагался Омолонский и, возможно, другие микроконтиненты, вскоре примкнувшие к материку. Южнее островодужная вулканическая деятельность, видимо, несколько затухает; то же относится и к краевому вулканоплутоническому поясу Новой Гвинеи—Австралии—Новой Каледонии. Напротив, вулканическая дуга на анд- ском краю Южной Америки проявляет себя весьма активно, а перед нею и в ее тылу располагаются прогибы, заполняющиеся морскими осадками. На кордильерской окраине Северной Америки от Британской Колумбии (Канада) до Соноры (Мексика) простирались вулканические дуги с краевыми морями в их тылу. Вместе с тем здесь начался процесс причленения микроконтинентов, надстроенных этими дугами, к материку Северной Америк» и сокращения этих бассейнов.

Среднеюрская эпоха является в определенной степени переломным этапом в развитии Земли. Крупные тектонические преобразования приводят к коренной перестройке палеогеографических условий (рис. 16.4). Кратковременная регрессия в конце тоарского века быстро сменилась трансгрессией, максимум которой пришелся на первую половину байосского века. Трансгрессия развивалась синхронно во всех уголках Земли, и это наводит на мысль о эвстатическом повышении уровня моря. В самом начале батского века начинается глобальная перестройка Кордильер Северной Америки и Андского пояса, зарождается Мексиканский залив. Вместе с тем на активных континентальных окраинах и в Средиземноморском поясе преобладало сжатие. На будущих пассивных окраинах проявился рифтогенез, сопровождавшийся быстрыми погружениями и развитием мощного вулка-

Рис. 16.4. Палеогеографическая реконструкция для среднеюрскон эпохи (по В. Е. Хаину и А. Н. Балуховскому, с дополнениями и изменениями). Условные

обозначения см. на рис. 9.3

Рис. 16.4. Палеогеографическая реконструкция для среднеюрскон эпохи (по В. Е. Хаину и А. Н. Балуховскому, с дополнениями и изменениями). Условные

обозначения см. на рис. 9.3

|

низма. Вулканические извержения в широких масштабах происходили в Патагонии, Африке и Антарктиде. Подобные явления стали предвестниками новейшего океанообразования, начавшегося в позднем бате в Центральной Атлантике и Тихом океане. Одновременно прекращают свое существование древние длительно развивавшиеся вулканические островодужные системы Северной Америки и частично Южной Америки и на их месте возникают окраинно-континентальные вулканоплутонические пояса андского типа.

По-прежнему основные площади Северо-Американской, Южно-Американской, Африканской и Антарктической платформ являлись областями сноса. Возвышенные равнины и денудационные низменности перемежались низкогорьями и внутриматериковыми аккумуляционными низменностями. Наиболее возвышенный рельеф существовал в Центральной и Юго-Восточной Азии.

В позднеюрскую эпоху продолжались погружения, способствовавшие развитию трансгрессии. Процесс формирования Атлантического и Индийского океанов продолжался (рис. 16.5). Возникли и продолжали расти срединные хребты. Вулканические из-

Рис. 16.5. Палеогеографическая реконструкция для позднеюрской эпохи (по В. Е. Хаину и А. Н. Балуховскому, с дополнениями и изменениями). Условные

обозначения см. на рис. 9.3

Рис. 16.5. Палеогеографическая реконструкция для позднеюрской эпохи (по В. Е. Хаину и А. Н. Балуховскому, с дополнениями и изменениями). Условные

обозначения см. на рис. 9.3

|

вержения, интрузивный магматизм и тектонические деформации в пределах Тихоокеанского, пояса усилились.

Центральная и северная территории Северо-Американской платформы продолжали оставаться областями сноса. Важным событием стало образование глубоководных океанских бассейнов: впадины Мексиканского залива и Карибского бассейна на юге и Центральноатлантической котловины. Раскрытию впадины Мексиканского залива предшествовало мощное соленакопление за счет притока вод из Центральной Атлантики. Одновременно с этим возникли горные хребты — Кордильеры на западе, и их образование сопровождалось мощным вулканизмом и внедрением крупных гранитных батолитов.

Расширение океанского бассейна на востоке Северо-Американ- ской платформы было медленным. Вдоль мелководной шельфовой области накапливались карбонаты, которые при приближении к более глубоким участкам сменялись глинами. Вдоль внешнего края Большой Ньюфаундлендской банки развивались барьерные рифы. В возникших глубоководных впадииах Мексиканского залива и Карибского бассейна накапливались глубоководные кремнисто- глинистые осадки. Барьерные рифы и небольшие островные поднятия отделяли платформенное море от открытого океанского бассейна. Здесь в условиях переменной солености накапливались известково-доломитовые осадки, иногда с гипсом.

2013-12-31

2013-12-31 705

705