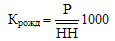

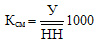

15.Абсолютные и относительные показатели естественного движения населения. Естественное движение населения - это изменение численности населения в результате рождений и смертей. Изучение естественного движения осуществляется с помощью абсолютных и относительных показателей. 1)Абсолютные показатели: 1. Число родившихся за период (Р); 2. Число умерших за период (У); 3. Естественный прирост (убыль) населения, который определяется как разность между числом родившихся и умерших за период: ЕП = Р — У. 2)Относительные показатели. Среди показателей движения населения выделяют: коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, коэффициент естественного прироста и коэффициент жизненности. Все коэффициенты, кроме коэффициента жизненности, рассчитываются в промилле, т. е. на 1000 человек населения, а коэффициент жизненности определяется в процентах (т. е. на 100 человек населения). 1.Общий коэффициент рождаемости. Показывает, сколько человек рождается в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения. 2.Общий коэффициент смертности. Показывает, сколько человек умирает в течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного населения.

1.  2.

2.

16. Среднее Население (средняя Численность Населения) - обобщающий показатель численности населения для всего рассматриваемого периода. Рассчитывается: а) при наличии данных о численности населения на промежуточные даты – по правилу средней хронологической; б) если известна только численность на начало и конец периода при предположении о равномерном росте численности населения – полусумма численностей на начало и конец периода; в) при предположении о росте населения в геометрической прогрессии – отношение прироста численности населения за весь период к приросту ее натурального логарифма. Чаще всего употребляется понятие среднегодового населения как полусумма численности населения на начало и конец года.

17. Рождаемость и репродуктивное поведение.

Рождаемость - один из главных компонентов воспроизводства населения. Понятие "рождаемость" используют для характеристики массового статистического процесса рождения детей либо в конкретном поколении, либо в совокупности поколений или населении. Следует различать "рождаемость" и "плодовитость". Под "плодовитостью" понимается потенциальная возможность рождения детей, которая обычно оценивается относительно совокупности женщин в репродуктивных возрастах: 15-49 лет.

Демография исходит из того, что рождаемость зависит не только от биологической способности к воспроизведению потомства, но и от социально-экономической структуры общества, существующей системы ценностей, общественной морали, образа и условий жизни людей. Поэтому рождаемость подвержена сильным изменениям, а ее закономерности носят исторический характер.

Показатели рождаемости в сильной степени зависят от репродуктивного поведения и мотиваций людей. Репродуктивное поведение - это действия людей и отношения между ними, возникающие в связи с рождением ребенка или отказом от рождения. Часто термин репродуктивное поведение используют, когда говорят о намерении родить ребенка, о желаемом количестве детей и т.д. В качестве синонимов используются понятия прокреативное поведение или генеративное поведение. Когда же речь идет об отказе от рождения, то это явление описывают в терминах планирования семьи и говорят о "регулировании рождаемости", "внутрисемейном контроле над рождаемостью", а в качестве синонима употребляют понятие "контрацептивное поведение".

Репродуктивное поведение в значительной степени определяется уровнем потребности в детях. Различают три основных типа репродуктивного поведения:

- многодетное (потребность в 5 и более детях);

- среднедетное (потребность в 3-4 детях);

- малодетное (потребность в 1-2 детях).

Важнейшей характеристикой репродуктивного поведение является уровень потребности в детях. Понятно, что статистически это измерить невозможно. Поэтому в демографии используются методы социологического опроса. респондентам задаются вопросы об "идеальном", "желаемом" и "ожидаемом" числе детей. Дальнейший анализ опирается на гипотезу, что:

- "идеальное" число детей отражает господствующую в обществе социальную норму репродуктивного поведения;

- "желаемое" - свидетельствует о готовности иметь определенное число детей при наличии всех необходимых условий;

- "ожидаемое" - говорит об оценках современной жизненной ситуации и ближайших перспективах изменения семьи.

Практика многочисленных опросов подтвердила большую стабильность ответов на вопросы об "идеальном" и "желаемом" числе детей, и высокую чувствительность ответов на вопрос об "ожидаемом" числе детей к текущей социально-экономической ситуации.

18. Коэффициенты рождаемости. Коэффициенты рождаемости могут быть общими (относительно всего населения), специальными (относительно женского населения) и частными (взятыми относительно отдельных возрастных групп). Общий коэффициент, рождаемости (n), рассчитывается как отношение числа родившихся на 1000 жителей к средней численности населения, он исчисляется по формуле: n=N/S*100, где N - число родившихся; S - среднегодовая численность населения, выражается в промилле (%о).

Общий коэффициент рождаемости теоретически может быть равным нулю (если на данной территории в течение изучаемого времени не было рождений, что практически маловероятно). Максимальное же его значение в наиболее благоприятной для рождаемости ситуации (ранняя и многочисленная брачность, интенсивная повозрастная рождаемость, устойчивость семейных связей, хорошее состояние здоровья населения) может быть определено в 50-55%о. Уровню сознательного ограничения рождаемости основной массы населения соответствует коэффициент рождаемости, примерно равный 14-16%о.

Коэффициент рождаемости колеблется в очень широких пределах. На коэффициент рождаемости сильное влияние оказывает половозрастной состав населения. С целью исключить возможную неточность используют специальный коэффициент рождаемости, который исчисляется как соотношение числа родившихся за год на 1000 жителей к среднегодовой численности женщин фертильного возраста.

Наличие зависимости уровня рождаемости от возраста делает необходимым переход от специальных коэффициентов рождаемости к частным, т. е. к возрастным коэффициентам рождаемости. Они исчисляются как отношение числа родившихся от матерей данного возраста к среднегодовой численности женщин данного возраста и выражается в промилле (%о).

На основе возрастных коэффициентов рождаемости исчисляют суммарный коэффициент рождаемости. Он показывает число детей, рожденных в среднем одной женщиной за весь фертильный период ее жизни, т. е. 15-49 лет.

19 .Брачная и внебрачная рождаемость.

Следующим продвижением к наилучшим показателям рождаемости является учет в коэффициентах брачного состояния женщин. Дети в основном рождаются в браке. Брачное состояние является важнейшим фактором уровня рождаемости. Следовательно, специальный и возрастные коэффициенты брачной и внебрачной рождаемости дают лучшее представление о состоянии и динамике рождаемости, чем обычные коэффициенты, не дифференцированные по брачному состоянию женщин. Формулы расчета коэффициентов брачной и внебрачной рождаемости выглядят следующим образом:

Специальный коэффициент брачной рождаемости. где m F x — специальный коэффициент брачной рождаемости; m N x — число родившихся у замужних женщин в возрасте «х»;  — общее число замужних женщин в возрасте «х».

— общее число замужних женщин в возрасте «х».

(5.5.1)

(5.5.1)

Возрастной коэффициент брачной рождаемости, где m F x — возрастной коэффициент брачной рождаемости; m N x — число родившихся у замужних женщин в возрасте «х»;  — численность замужних женщин в возрасте «х».

— численность замужних женщин в возрасте «х».

(5.5.2)

(5.5.2)

2013-12-31

2013-12-31 707

707