В электрических сетях России эксплуатируются трансформаторы напряжением от 6 до 1150 кВ и номинальной мощностью от 5 кВ · А до 1200 MB · А; общая мощность установленных силовых трансформаторов к 2000 г. составила более 570 ГВ · А. Основная часть силовых трансформаторов имеет маслобумажную изоляцию с естественной или направленной циркуляцией масла. В пожароопасных зонах используются трансформаторы с сухой (полимерной) изоляцией и воздушным охлаждением, а также с элегазовой изоляцией. В последнее время разработаны трансформаторы с обмотками кабельного типа, имеющие полиэтиленовую изоляцию. Большие мощности трансформаторов и их выполнение на сверхвысокие напряжения определяют значительные напряженности электрического и магнитного полей при использовании активных материалов, а также значительные механические воздействия при коротких замыканиях в сети. Поэтому при эксплуатации трансформаторного оборудования необходимыми являются жесткий контроль за тепловым режимом работы (для предупреждения износа изоляции вследствие старения при повышенных нагревах), периодическая подпрессовка обмоток, тщательная защита масла от увлажнения.

Направления совершенствования силовых трансформаторов характеризуются изменением ряда технических показателей и совершенствованием элементов конструкции.

Одна из существенных задач — уменьшение потерь энергии в трансформаторах, т.е. потерь холостого хода и короткого замыкания.

Уменьшение потерь холостого хода (магнитных потерь) может быть достигнуто при использовании холоднокатаной электротехнической стали с содержанием кремния 3 % и выше, имеющей изотропию магнитных свойств (т.е. одинаковые свойства независимо от направления проката) и сниженные удельные потери при толщине листа 0,23; 0,18 и 0,15 мм.

Сокращение расхода изоляционных материалов, трансформаторного масла, массы обмоток и металла, используемого на изготовление баков и систем охлаждения трансформаторов, может быть достигнуто уменьшением изоляционных расстояний на основе новых технологий и применения новых средств защиты от перенапряжений. Значительный эффект для экономии конструктивных материалов дает применение форсированного охлаждения с направленной циркуляцией масла в каналах обмоток и эффективных охладителях.

Для обеспечения экономичной работы сетей и надлежащего качества энергии, отпускаемой потребителям, т.е. для поддержания постоянства напряжения, возникает необходимость в расширении выпуска трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН).

Разработанные в трансформаторостроении методы исследования поля рассеяния трансформаторов и создание точных методов анализа распределения поля рассеяния и вызываемых ими электродинамических сил, действующих на обмотки при коротком замыкании, позволяют обеспечить электродинамическую стойкость и надежность силовых трансформаторов мощностью 250—1000 MB · А и более.

Исследование поля рассеяния трансформаторов имеет целью также обеспечить определенную организацию и локализацию этого поля за счет рационального размещения обмоток и применения магнитных экранов, что позволяет существенно уменьшить добавочные потери в обмотках и конструктивных деталях трансформатора — стенках бака, прессованных деталях обмоток и остова.

Создание программ расчета электрического поля обмоток позволяет разрабатывать конструкцию изоляции обмоток трансформаторов напряжением 35—1150 кВ с учетом воздействия импульсных перенапряжений, не обращаясь к достаточно дорогим методам исследования натуральных моделей.

7.1. Общие сведения

На электрических станциях (ЭС) и подстанциях (ПС) для электрической связи различных элементов электрооборудования сооружаются распределительные устройства (РУ).

Распределительным устройством называется сооружение, которое служит для приема и распределения электрической энергии и содержит коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, токопроводы, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и другие установки), а также устройства релейной защиты и автоматики, измерительные и вычислительные комплексы.

В РУ все присоединения посредством выключателей и разъединителей подключаются к общим участкам токоведущих шин (сборным шинам). В общем случае на ЭС сооружаются РУ на нескольких напряжениях, которые, как правило, связаны между собой через трансформаторы (автотрансформаторы). Различают РУ генераторного (ГРУ), высшего (ВН) и среднего (СН) напряжений, а также РУ собственных нужд (с.н.).

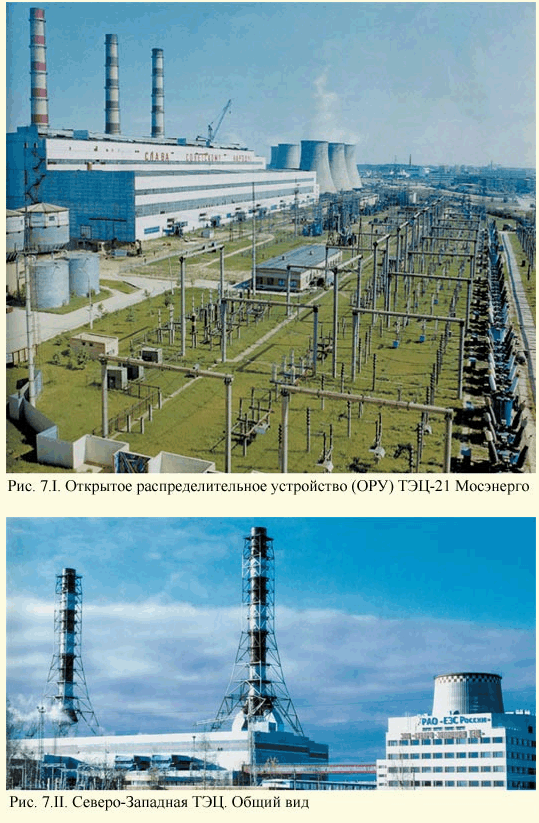

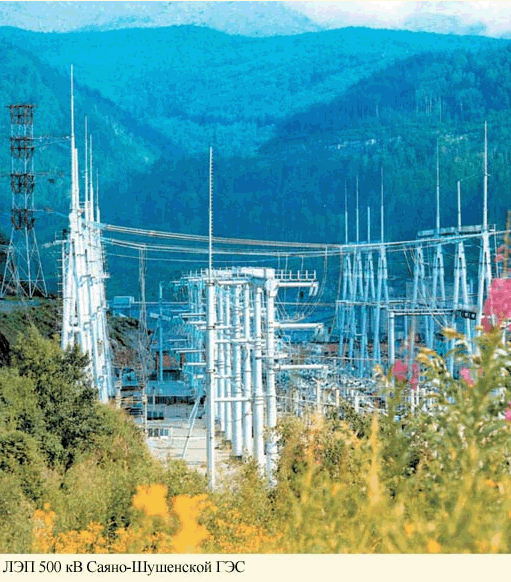

По способу исполнения РУ бывают открытого (ОРУ) и закрытого (ЗРУ) исполнения (рис. 7.I, 7.II). Все или основное оборудование ОРУ располагается на открытом воздухе (вне помещения), тогда как оборудование ЗРУ располагается в специальном здании. Как ОРУ, так и ЗРУ могут быть комплектными внутренней (КРУ) или наружной (КРУП) установки, т.е. состоящими из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами релейной защиты и автоматики. Шкафы КРУН и КРУ поставляются заводами-изготовителями в собранном или полностью подготовленном к сборке виде.

ГРУ сооружаются на электрических станциях в тех случаях, когда определенная доля электрической энергии отпускается потребителям на генераторном напряжении. Как правило, это — ТЭЦ и ГЭС малой и средней мощности. Современные ТЭЦ сооружаются с агрегатами единичной мощности 100 МВт и более, выдача мощности на таких электростанциях производится на повышенных напряжениях (110 кВ и выше), как это осуществляется и на конденсационных (КЭС) и атомных (АЭС) электростанциях, на которых нет необходимости иметь ГРУ.

Схему электрических соединений ЭС и ПС можно разделить на две основные части — главную схему электрических соединений и схему соединения собственных нужд.

Главная схема электрических соединений представляет собой совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии электропередачи), сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними соединениями.

Схема электрических соединений собственных нужд (с.н.) есть не что иное, как главная схема электрических соединений, относящаяся к потребителям собственно ЭС (ПС).

Кроме указанных схем различают принципиальные, оперативные и монтажные схемы электрических соединений, а также схемы вторичных соединений.

К схемам вторичных соединений относятся электрические схемы цепей управления, релейной защиты и автоматики, контроля состояния оборудования, автоматизированной системы управления и т.п.

Принципиальные электрические схемы выполняются при проектировании, используются при обучении и анализе.

Оперативные схемы служат для отображения истинного состояния элементов схемы на текущий момент времени и используются оперативным персоналом в повседневной работе.

Монтажные схемы применяют при монтаже и наладке электрооборудования.

Главная, принципиальная и оперативная схемы изображаются в однолинейном исполнении, как правило, при отключенном положении всех элементов электроустановки (исключая оперативную схему). Все элементы схемы и связи между ними изображаются в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) в виде условных графических обозначений.

7.2. Основные требования, предъявляемые к схемам распределительных устройств электроустановок

К схемам электрических соединений электроустановок предъявляется целый комплекс требований, из которых можно выделить семь основных: надежность, экономичность, удобство эксплуатации, технологическая гибкость, экологическая чистота, компактность и унифицированность.

По степени надежности главные схемы ЭС должны выбираться исходя из важности и значения электростанции в энергосистеме с точки зрения надежного электроснабжения потребителей электрической энергии. Выбранная схема, в частности, должна обеспечивать:

- допустимую (минимальную) потерю генераторной мощности ЭС в расчетных аварийных режимах (например, при устойчивом коротком замыкании на одной из систем шин ВН или СН);

- сохранение транзита системных связей через шины РУ при авариях на электростанции;

- ликвидацию аварий в РУ по возможности только операциями с выключателями;

- питание РУ с.н. от энергосистемы после полной остановки электростанции.

В зависимости от конкретных условий (например, при сооружении электростанций в зонах повышенной сейсмичности, вечной мерзлоты и др.) к надежности главных схем могут предъявляться и другие требования.

При выполнении схем ГРУ ТЭЦ и ПС должны учитываться требования, связанные с категорией потребителей по степени ответственности их электроснабжения.

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) все потребители делятся на три категории:

- I категория — электроприемники, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение особо важных элементов городского хозяйства. Такие потребители должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания, иметь 100 %-ный резерв по питающим линиям электропередачи. Перерыв в электроснабжении таких потребителей допускается лишь на время автоматического ввода резервного питания (АВР), допустимого по условию самозапуска электродвигателей.

- II категория — электроприемники, перерыв в электроснабжении которых связан с массовым недоотпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности значительного числа городских жителей. Для таких потребителей допускается перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой. Питание таких потребителей допускается осуществлять через один силовой трансформатор (при наличии передвижного резерва) по одной линии электропередачи.

- III категория — все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий (например, электроприемники цехов несерийного производства, вспомогательных цехов, небольших поселков и т.п.). Для таких потребителей допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента сети, но не более одних суток.

Под экономичностью схемы подразумевается принятие решений с учетом необходимых капитальных вложений и ежегодных издержек на производство тепловой и электрической энергии при обеспечении требуемой степени надежности. Принятие того или иного уровня надежности схемы производится на основании сопоставления затрат на его обеспечение с экономическими потерями (ущербом), связанными с нарушением ее работоспособности.

Под удобством эксплуатации схемы понимаются надежность работы и простота ее исполнения, снижение вероятности ошибок обслуживающего персонала в процессе эксплуатации, минимизация количества коммутаций в первичных и вторичных цепях, уменьшение количества аварий из-за ошибок персонала и отказов электрооборудования во время производства оперативных переключений.

Под технологической гибкостью схемы понимается ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям работы при плановых ремонтах, аварийно-восстановительных работах, расширении, реконструкции и испытаниях.

Под экологической чистотой схемы понимается степень воздействия электроустановки на окружающую среду (шум, электрические и магнитные поля, выбросы, отходы и т.п.) и на человека.

Компактность схемы подразумевает минимизацию площадей, занимаемых РУ [например, применение элегазового распределительного устройства (КРУЭ) в 10 раз и более уменьшает площадь отчуждаемых земель для его сооружения по сравнению с традиционным решением].

Унифицированность схемы есть не что иное, как использование типовых решений, позволяющих снизить материальные, трудовые и финансовые затраты на проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и эксплуатацию электроустановки.

7.6. Типовая сетка схем распределительных устройств

Основными документами, в которых содержатся требования к схемам РУ электроустановок, являются нормы технологического проектирования (НТП) ТЭС, АЭС, ГЭС, ГАЭС и ПС. Кроме того, существует целый ряд проектных документов, конкретизирующих особенности отраслевых требований.

Так для ТЭС характерны следующие требования к РУ:

- на электростанциях с агрегатами мощностью 300 МВт и выше отказ любого из выключателей, кроме СВ или ШСВ, не должен приводить к отключению более одного энергоблока и одной или нескольких линий электропередачи, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы или ее части;

- при отказе СВ или ШСВ, а также при отказе одного из выключателей во время планового ремонта другого от сети не должно отключаться более двух энергоблоков мощностью 300 МВт и двух линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы или ее части. При специальном обосновании допускается одновременная потеря более двух энергоблоков, если это допустимо по условиям сохранения устойчивости энергосистемы или ее части, не приводит к полному останову электротанции и не нарушает нормальной работы остальных энергоблоков;

- для ТЭЦ допустимое число и суммарная мощность одновременно отключаемых агрегатов при отказе любого выключателя определяется не только по условию сохранения устойчивости энергосистемы, но и по обеспечению электро- и теплоснабжения потребителей;

- отказ любого выключателя не должен сопровождаться отключением одной цепи (двух линий) двухцепного транзита напряжением 110 кВ и выше;

- отключение линии электропередачи должно производиться не более чем двумя выключателями, трансформаторов (автотрансформаторов) — не более чем тремя выключателями в каждом РУ повышенных напряжений;

- плановый ремонт выключателей 110 кВ и выше осуществляется без отключения соответствующих присоединений;

- при питании от РУ двух пускорезервных трансформаторов с.н. блочной электростанции должна исключаться возможность их одновременного отключения при единичном отказе любого выключателя схемы.

Сходные, но более жесткие требования зафиксированы для схем РУ АЭС:

- при реакторных энергоблоках 1000 МВт отказ любого выключателя не должен приводить к отключению более одного энергоблока и одной или нескольких линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы;

- при отказе СВ или ШСВ при мощности энергоблока менее 1000 МВт, а также при отказе одного из выключателей во время планового ремонта другого от сети не должно отключаться более двух энергоблоков мощностью до 1000 МВт и выше и такого числа линий, при котором обеспечивается устойчивость энергосистемы.

Для схем РУ ГЭС (рис. 7.III) и ГАЭС также имеется своя специфика. Во-первых, применительно к послеаварийным режимам жестко не регламентируется число одновременно отключаемых от сети энергоблоков. Во-вторых, отключение блочного трансформатора должно производиться не более чем тремя выключателями, отключение трансформатора (автотрансформатора) связи до 500 кВ — не более чем четырьмя, а 750 кВ — не более чем тремя выключателями РУ одного напряжения.

Для подстанций максимальное число выключателей, отключающих линию электропередачи, не должно превышать двух, трансформатор (автотрансформатор) до 500 кВ — четырех, а 750 кВ — трех в РУ одного повышенного напряжения.

Приведенные нормативы отражены в официально утвержденных ведомственных НТП. В настоящее время в проектных организациях имеются предложения по их совершенствованию, носящие рекомендательный характер. Преимущественно они направлены на повышение надежности схем РУ электростанций. Так, для блочных ТЭС предполагается, что отказ любого из выключателей или повреждение на развилке из шинных разъединителей не должны приводить к отключению более одного энергоблока и одной или нескольких линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы или ее части. Отключение трансформаторов (автотрансформаторов) осуществляется не более чем двумя выключателями в каждом из РУ повышенных напряжений. На ТЭЦ отказ любого выключателя или повреждение на развилке из шинных разъединителей не должны сопровождаться ее полным остановом.

Типовые схемы РУ и области их применения определены НТП электростанций и подстанций. В табл. 7.1—7.3 приведены зафиксированные в официально утвержденных НТП типовые схемы РУ электростанций, а в табл. 7.4 — подстанций. Знак «+» относится к рекомендуемым схемам, а знак «-» — к схемам, которые в НТП не упоминаются.

Согласно нормативным документам схемы РУ первой и четвертой групп преимущественно применяются на напряжения до 220 кВ, и лишь блочная схема считается приемлемой и для более высоких классов напряжения. Схемы РУ второй и третьей групп предназначены в основном для РУ напряжением 330 кВ и выше, и только схема многоугольников рекомендуется и для более низких классов напряжения. В последние годы наметилась тенденция к распространению области применения схем РУ второй и третьей групп на сети более низкого напряжения.

Таблица 7.1 Типовая сетка схем РУ ТЭС

| Схема | Применение схем в сетях напряжением, кВ | ||||

| Блочная | + | + | + | + | + |

| Ответвления от проходящих линий | + | +* | +* | +* | +* |

| Мостик | + | + | + | + | + |

| Одна секционированная система сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Схема 3/2 | — | — | + | + | + |

| Схема 4/3 | — | — | + | + | + |

| Многоугольник** | + | + | + | + | + |

| Два связанных многоугольника*** | — | — | + | + | + |

| Генератор — трансформатор — линия с уравнительно-обходным многоугольником | — | — | + | + | + |

* Допускается использовать только при наличии достаточных обоснований.

** С числом присоединений до шести включительно.

*** С числом присоединений к каждому многоугольнику до шести включительно.

Таблица 7.2 Типовая сетка схем РУ АЭС

| Схема | Применение схем в сетях напряжением, кВ | ||||

| Блочная* | — | — | + | + | + |

| Одна секционированная система сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Схема 3/2 | — | + | + | + | + |

| Схема 4/3 | — | + | + | + | + |

| Многоугольник** | — | — | + | + | + |

| Связанный многоугольник*** | — | — | + | + | + |

| Генератор — трансформатор — линия с уравнительно-обходным многоугольником | — | — | + | + | + |

* При длине линии до 5 км.

** С числом присоединений до четырех включительно.

*** С числом присоединений к каждому многоугольнику до шести включительно.

Таблица 7.3 Типовая сетка схем РУ ГЭС и ГАЭС

| Схема | Применение схем в сетях напряжением, кВ | ||||

| Блочная | + | + | + | + | + |

| Мостик | + | + | — | — | — |

| Одна секционированная система сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Схема 3/2 | — | — | + | + | + |

| Схема 4/3 | — | — | + | + | + |

| Многоугольник* | — | — | + | + | + |

| Трансформаторы — шины | — | — | + | + | + |

| Трансформаторы — шины с подключением линий по схеме 3/2 или 4/3 | — | — | + | + | + |

* С числом присоединений до четырех включительно.

Таблица 7.4 Типовая сетка схем РУ ПС

| Схема | Применение схем в сетях напряжением, кВ | ||||

| Блочная | + | + | + | + | — |

| Ответвления от проходящих линий | + | + | — | — | — |

| Мостик | + | + | — | — | — |

| Заход-выход | + | + | — | — | — |

| Одна секционированная система сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Две системы сборных шин с обходной системой шин | + | + | — | — | — |

| Многоугольник* | — | + | + | + | + |

| Трансформаторы — шины | — | — | + | + | + |

| Схема 3/2 | — | — | + | + | + |

| Трансформаторы — шины с подключением линий по схеме 3/2 | — | + | + | + | + |

* С числом присоединений до четырех включительно.

Для схемы РУ с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин в зависимости от числа присоединений все НТП регламентируют секционирование выключателями сборных шин.

Для ГЭС, ГАЭС и ПС при числе присоединений 16 и более обе рабочие системы шин подлежат секционированию выключателями. Типовое решение предусматривает установку двух ШСВ и двух ОВ. Для ПС с 12—15 присоединениями допускается секционирование одной системы сборных шин. При меньшем числе присоединений сборные шины ПС не секционируются.

Для схем АЭС и ТЭС обе системы сборных шин секционируются при 17 присоединениях и более, но при этом используются два выключателя, совмещающих функции ОВ и ШСВ. При числе присоединений 12—16 секционируется одна из рабочих систем шин. При меньшем числе присоединений сборные шины не секционируются.

Как показывает практика, совмещение функций ОВ и ШСВ заметно затрудняет эксплуатацию электроустановок и снижает их надежность из-за сложности блокировок и большого числа переключений во вторичных цепях. Поэтому считается оправданной и полезной тенденция ко все большему вытеснению решений, связанных с упомянутым совмещением функций ОВ и ШСВ.

При наличии двух ОВ обходная система шин в ряде случаев секционируется разъединителем или выполняется в виде двух независимых частей. Последнее решение, в частности, используется на ПС. Это позволяет исключить непосредственную связь по обходной системе шин двух присоединений при задействованных в работе двух ОВ. Плановые ремонты выключателей РУ выполняются поочередно, поячеечно. Присутствие в схеме двух ОВ может быть оправдано в случае необходимости полной замены одного отказавшего ОВ при плановом ремонте другого ОВ.

Обходная система шин в схеме с одной или двумя системами сборных шин присутствует не всегда. Исключение составляют схемы РУ напряжением 35 кВ ввиду относительно малой продолжительности плановых ремонтов выключателей этого класса напряжения. Она также не предусматривается для КРУЭ.

Для схем ПС с одной системой сборных шин с обходной системой шин, при наличии соответствующего обоснования, предусматривается секционирование системы сборных шин двумя последовательно включенными выключателями. Для ПС при наличии одной секционированной системы сборных шин устанавливается один ОВ с развилкой из двух шинных разъединителей с выходом на обе секции. Для схем ТЭС и АЭС установка ОВ предусматривается на каждой секции сборных шин.

Сравнительно недавно для АЭС зафиксировано, что моноблоки мощностью 500—1000 МВт, а также автотрансформаторы связи мощностью 500 MB · А коммутируются не менее чем двумя выключателями независимо от схемы РУ.

В настоящее время в проектных организациях имеются предложения по усовершенствованию схем РУ. Так, для РУ ТЭС с одной системой сборных шин предусматривается установка двух последовательно включенных СВ. В РУ с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин при числе присоединений 11 и менее системы сборных шин не секционируются. При числе присоединений 12 и более секционируется каждая из систем сборных шин своим выключателем. Секционирование обеих систем сборных шин также производится независимо от числа присоединений при подключении к РУ двух пускорезервных трансформаторов с.н. Моноблоки мощностью 500 МВт и более, а также автотрансформаторы связи мощностью 500 МВ · А в схеме с двумя системами сборных шин с обходной системой шин коммутируются двумя выключателями. Область применения схем 3/2 и 4/3 распространяется на все напряжения выше 110 кВ. Таким образом, все эти предложения направлены на повышение надежности схем РУ.

7.7. Структурные схемы электрических станций и подстанций

Структурная электрическая схема зависит от состава оборудования (числа и мощности генераторов и трансформаторов), распределения генерирующих мощностей и нагрузки потребителей между РУ различного уровня напряжения и определения связей между этими РУ.

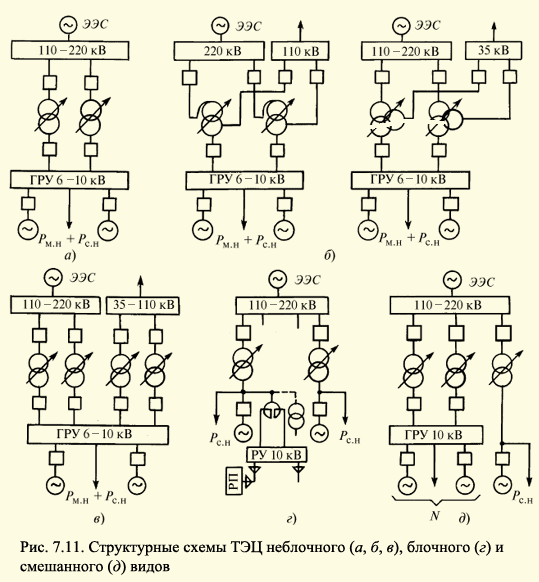

На рис. 7.11 представлены структурные схемы ТЭЦ. Если мощность местной нагрузки Рм.н относительно велика и составляет не менее 30—50 % суммарной мощности установленных генераторов, то целесообразно сооружение РУ генераторного напряжения (ГРУ 6—10 кВ), к которому подключаются генераторы и кабельные линии местной нагрузки (рис. 7.11, а). При наличии местной нагрузки не только на генераторном напряжении, но и на напряжениях 35 и 110 кВ структурная схема выполняется по вариантам, приведенным на рис. 7.11, б, в. Если мощность местной нагрузки относительно невелика и составляет менее 30 % суммарной мощности установленных генераторов, то структурную схему ТЭЦ можно строить по блочному принципу (рис. 7.11, г). В этом случае местная нагрузка и с.н. ТЭЦ питаются от понижающих трансформаторов или реакторов, подключение которых к генераторам осуществляется с помощью ответвления от главного токопровода, соединяющего генератор и блочный трансформатор. Для повышения надежности электроснабжения местной нагрузки точка подключения ответвления располагается за генераторным выключателем, тогда в случае отключения генератора по какой-либо причине ее питание будет осуществляться от блочного трансформатора.

Возможно также присоединение двух (трех) генераторов мощностью 60—100 МВт к ГРУ 10 кВ, к которому подключается местная нагрузка, а другие генераторы работают по блочному принципу (рис. 7.11, д).

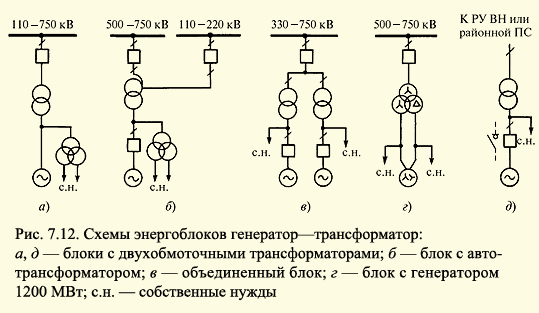

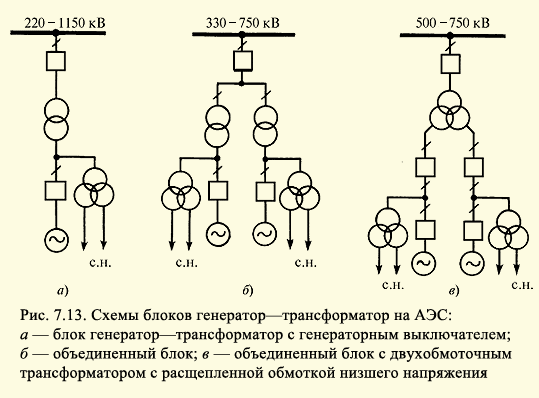

Для КЭС, АЭС и ГЭС нагрузка на генераторном напряжении отсутствует, поэтому в основу построения их электрической схемы положен блочный принцип, а именно: единичный блок генератор—трансформатор с генераторным выключателем (рис. 7.12, б) или без него (рис. 7.12, a — ранее принятое решение); объединенный (рис. 7.12, в) или укрупненный блоки, когда два, три генератора подключаются к одному трансформатору (обычно на ГЭС).

Единичные и объединенные блоки применяются на ТЭС и АЭС, укрупненные — на ГЭС. В последнем случае для подключения генераторов используются трансформаторы с расщеплением обмоток низшего напряжения на 2—3 части (рис. 7.13, в).

При наличии генераторного выключателя уменьшается число коммутационных операций в РУ повышенного напряжения и РУ собственных нужд (с.н.) электростанции, что повышает их надежность, позволяет осуществлять пуск и останов блоков без привлечения к этому резервных трансформаторов с.н.

В настоящее время установка генераторных выключателей предусматривается всегда.

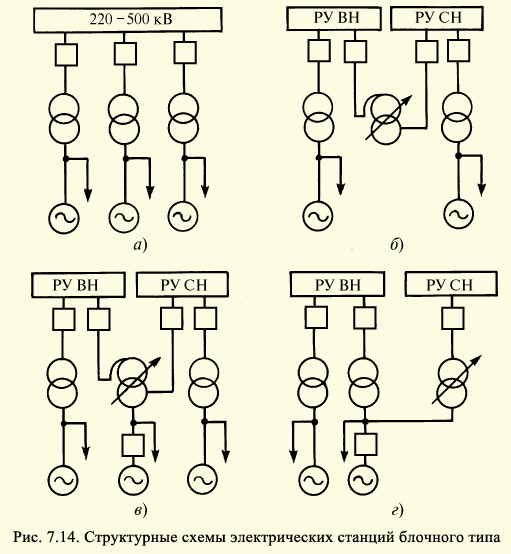

Если выдача мощности от электростанции осуществляется на одном повышенном напряжении, все блоки станции присоединяются к РУ этого напряжения (рис. 7.14, а), при этом вопрос о виде блока решается отдельно. Если же выдача мощности от электростанции осуществляется на двух повышенных напряжениях (рис. 7.14, б, в, г) и сети эффективно заземлены, то возможны несколько вариантов исполнения схем:

- с отдельными автотрансформаторами связи (АТС) между РУ ВН и СН (рис. 7.14, б). Суммарная мощность присоединяемых к РУ СН блоков должна соответствовать максимальной мощности, выдаваемой в сеть этого напряжения;

- с использованием блочных повышающих автотрансформаторов, которые одновременно обеспечивают связь между РУ двух повышенных напряжений (рис. 7.14, в). Мощность присоединяемых к РУ СН блоков должна быть больше мощности потребителей, подключенных к этому РУ;

- с двумя двухобмоточными трансформаторами разной мощности в блоке (рис. 7.14, г). Эта схема целесообразна при малой нагрузке (до 15 % номинальной мощности генератора) на среднем напряжении.

В случае, когда сеть среднего напряжения не заземлена или компенсирована, вместо автотрансформаторов устанавливаются трехобмоточные трансформаторы.

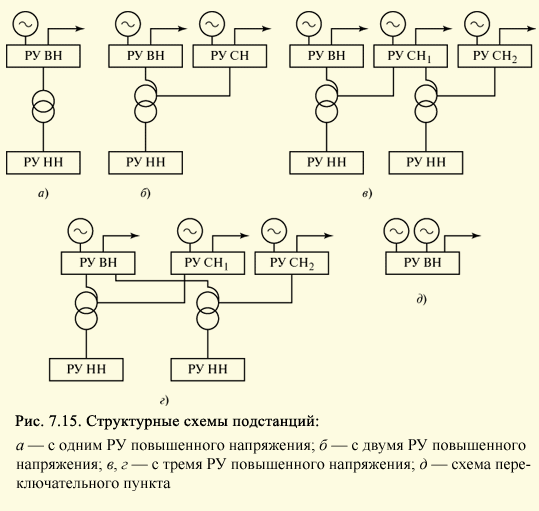

На рис. 7.15 представлены структурные схемы ПС. По своему назначению ПС делятся на:

- системные, осуществляющие связь между отдельными районами энергосистемы или между различными энергосистемами на напряжении 220—750 кВ;

- потребительские, служащие для распределения электроэнергии и энергоснабжения потребителей.

По способу присоединения к электрической сети ПС разделяются на тупиковые, ответвительные, проходные и узловые. Количество устанавливаемых на ПС трансформаторов характеризуется следующими показателями:

| Число трансформаторов | >3 | |||

| Средняя частота применения, % |

7.8. Электроснабжение собственных нужд электростанций и подстанций

Для электроснабжения потребителей с.н. электростанций производится отбор мощности на генераторном напряжении. Питание РУ с.н. осуществляется от трансформаторов (токоограничивающих реакторов), которые работают раздельно. Раздельная работа трансформаторов позволяет ограничить уровни токов короткого замыкания и уменьшить их влияние на сети, подключаемые к другим секциям.

Распределительное устройство с.н. выполняется с одной секционированной системой сборных шин с одним выключателем на присоединение и, как правило, является комплектным, т.е. состоящим из набора шкафов (ячеек) КРУ различного наполнения.

Для питания потребителей с.н. используются два уровня напряжения: 6 кВ — для питания мощных электродвигателей (более 200 кВт) и 0,4 кВ — для остальных потребителей меньшей мощности. Такое разделение связано с тем, что выполнение электродвигателей мощностью менее 200 кВт на напряжение 6 кВ экономически нецелесообразно (они в 1,5—2,3 раза дороже аналогичных, выполненных на напряжение 0,4 кВ), а выполнение электродвигателей мощностью более 200 кВт на напряжение 0,4 кВ влечет за собой увеличение сечения питающих кабелей. На электрических станциях малой мощности питание с.н. возможно только на напряжении 0,4 кВ.

Резервное питание с.н. осуществляется также путем отбора мощности от генераторов электростанции, но места подключения присоединений резервного питания с.н. не должны быть связаны с местами присоединения их рабочего питания. Для особо ответственных потребителей с.н. предусматриваются дополнительные независимые источники электроэнергии (аккумуляторные батареи, дизель-генераторы, агрегаты бесперебойного питания).

На ТЭС примерно 2/3 всей мощности с.н. идет на обслуживание основного теплосилового оборудования и только оставшаяся 1/3 часть — на обслуживание потребителей общестанционного назначения. Наиболее мощными рабочими механизмами с.н. на ТЭС являются: питательные, циркуляционные и сетевые насосы; воздуходувки; механизмы тягодутьевой группы. Питательные насосы и воздуходувки энергоблоков мощностью 300 МВт и более, как правило, имеют турбопривод, а остальные механизмы — электрический (в основном асинхронный) привод ввиду его превосходства над другими видами приводов.

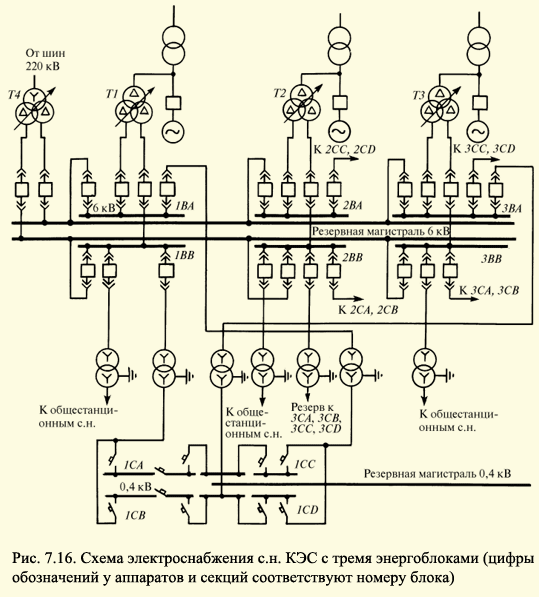

Схема с.н. блочных ТЭС (рис. 7.16), как и их главная электрическая схема, строится по блочному принципу — точка присоединения рабочих трансформаторов с.н. находится между генератором и блочным трансформатором. Распределительное устройство 6 кВ с.н. выполняется по схеме с одной секционированной системой сборных шин. Механизмы с.н. каждого блока питаются от двух и более секций. Это сделано для того, чтобы при аварии (ремонте) одной из секций блок оставался в работе. Как уже было сказано выше, к секциям РУ 6 кВ подключаются электродвигатели мощностью 200 кВт и выше и трансформаторы второй ступени трансформации (с 6 на 0,4 кВ).

Резервное питание секций РУ с.н. 6 кВ осуществляется по резервным магистралям, которые присоединяются к резервным трансформаторам с.н. Число резервных трансформаторов с.н. определяется числом установленных на электростанции энергоблоков (энергоблоки выполняются с генераторным выключателем). Один трансформатор с.н. устанавливается при двух энергоблоках на электростанции; один подключенный и один готовый к замене — при трех и более энергоблоках.

На КЭС, схема которой приведена на рис. 7.16, потребители с.н. напряжением 0,4 кВ первого энергоблока и часть обще станционной нагрузки получают питание от полусекций 1СА, 1СВ, 1СС и 1CD. Наиболее ответственные потребители подключены к полусекциям 1СА и 1СВ, которые отделены от остальных частей этих секций автоматическими выключателями. Резервный трансформатор с.н. данного энергоблока подключен к секции ЗВА третьего энергоблока. Применение трансформаторов с.н. с регулированием напряжения под нагрузкой (с устройством РПН) позволяет поддерживать на шинах РУ с.н. необходимый уровень напряжения.

Расщепление обмотки низшего напряжения трансформаторов с.н. и раздельная работа секций РУ 6 кВ с.н. позволяют ограничить уровень тока КЗ и тем самым дают возможность применить КРУ. При необходимости, для снижения уровней тока КЗ на шинах 0,4 кВ на вводах некоторых сборок устанавливаются токоограничивающие реакторы.

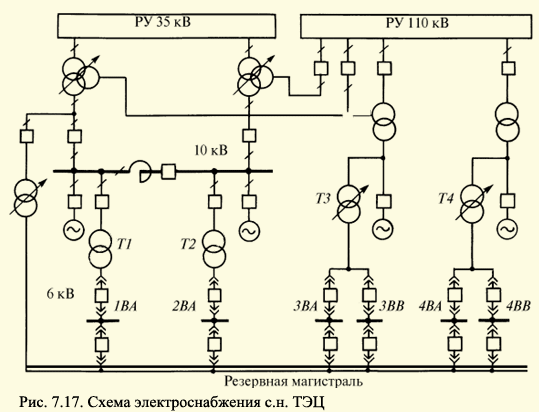

На рис. 7.17 представлена схема электроснабжения с.н. ТЭЦ смешанного типа с четырьмя генераторами (два генератора подключены к ГРУ, а два других работают в составе энергоблоков, подключенных к РУ 110 кВ).

Секции 1ВА и 2ВА 6 кВ, к которым подключены потребители неблочной части ТЭЦ и общестанционная нагрузка, питаются от рабочих трансформаторов с.н. Т1 и Т2. Потребители с.н. энергоблоков получают питание от рабочих трансформаторов с.н. ТЗ и Т4. Резервный трансформатор с.н. с помощью отпайки подключен к трансформатору связи (с низкой стороны) неблочной части ТЭЦ.

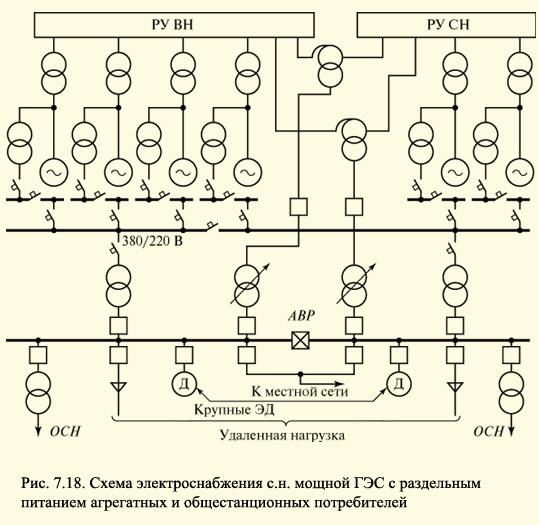

На рис. 7.18 представлена схема электроснабжения с.н. ГЭС большой мощности с раздельным питанием агрегатных и общестанционных потребителей.

Технологический процесс производства электроэнергии на ГЭС значительно проще, чем на ТЭС и АЭС, поэтому и число механизмов с.н. на них значительно меньше. Все потребители с.н. ГЭС делятся на агрегатные — маслонасосы маслонапорной установки, насосы откачки воды с крышки турбины, охлаждение трансформаторов и др. — и общестанционные — подъемные механизмы, насосы технического водоснабжения, насосы откачки воды из отсасывающих труб, дренажные и пожарные насосы, освещение, вентиляция, отопление и др.

Электроснабжение агрегатных с.н. осуществляется на напряжении 0,4 кВ. Сборки 0,4 кВ получают питание от индивидуальных трансформаторов, с помощью отпайки подключенных к генератору энергоблока. Резервное питание этих сборок осуществляется от двух резервных трансформаторов, подключенных к РУ 6—10 кВ, и каждая секция работает в нормальном режиме раздельно. Секционный выключатель включается по схеме автоматического ввода резерва (АВР) при потере питания на каждой из секций. Резервные секции получают питание от дополнительных понижающих трансформаторов, подключенных каждый к отдельному автотрансформатору связи.

От РУ 6—10 кВ осуществляется электроснабжение местной нагрузки и общестанционных с.н. (ОСН). Для питания агрегатных и общестанционных с.н., как правило, используются сухие трансформаторы мощностью не более 1000 кВ · А, что дает возможность устанавливать их в непосредственной близости от сборок 0,4 кВ.

От РУ 6—10 кВ осуществляется электроснабжение местной нагрузки и общестанционных с.н. (ОСН). Для питания агрегатных и общестанционных с.н., как правило, используются сухие трансформаторы мощностью не более 1000 кВ · А, что дает возможность устанавливать их в непосредственной близости от сборок 0,4 кВ.

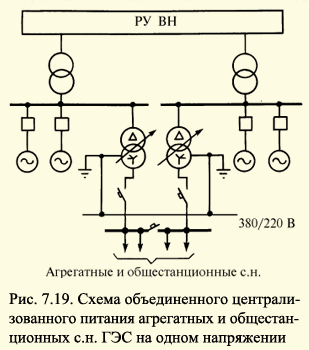

На малогабаритных маломощных ГЭС, а также ГЭС средней мощности осуществляется объединенное централизованное питание агрегатных и общестанционных с.н. на одном (рис. 7.19) или двух (рис. 7.20) уровнях напряжения соответственно. В этом случае шины 0,4 кВ (380/220 В) с.н. каждого из гидроагрегатов с помощью автоматического выключателя разделяются на две части (секционируются), причем обе секции подключаются к одному рабочему трансформатору с.н. Последний получает питание либо от РУ укрупненного блока, либо от централизованного РУ 6—10 кВ электростанции.

На с.н. ГЭС в целом ложится меньшая ответственность, чем на с.н. ТЭС и АЭС, так как на ГЭС нет особо ответственных потребителей, которые бы не допускали кратковременного (на время действия автоматического ввода резерва — АВР) перерыва питания. Непрерывность смазки и регулирования гидроагрегата обеспечивается в течение нескольких минут маслонапорной установкой. Поэтому для с.н. ГЭС нет необходимости предусматривать особые автономные источники питания. Каждое из РУ с.н. должно подключаться к главной электрической схеме ГЭС двумя не зависящими друг от друга присоединениями.

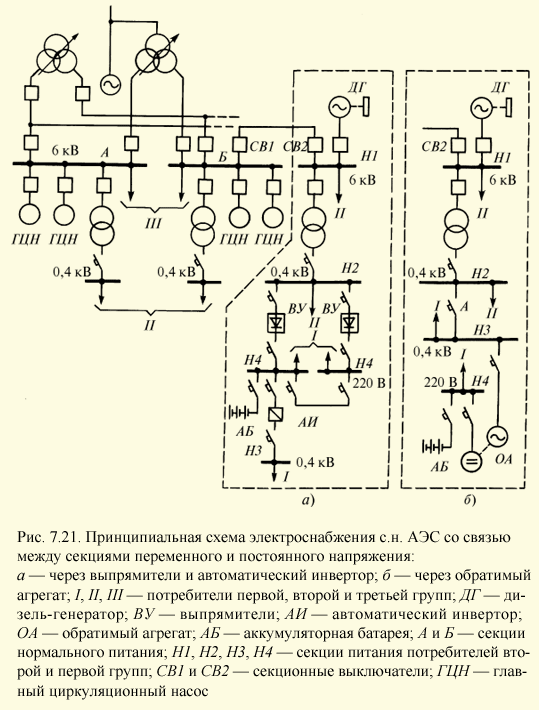

АЭС представляет собой надежный источник энергии, поэтому рабочее и резервное электроснабжение их с.н. осуществляется от главной электрической схемы через понижающие трансформаторы. Для особо ответственных потребителей с.н. предусматриваются дополнительные независимые источники энергии — аккумуляторные батареи с обратимым агрегатом или инвертором, автономные дизель-генераторы, вспомогательные генераторы, устанавливаемые на валу основного генератора. Все потребители с.н. АЭС по степени надежности электроснабжения и допустимому времени перерыва питания (отсутствия напряжения) разделяются на три основные группы.

Первая группа — потребители, предъявляющие повышенные требования к надежности электроснабжения. Потребители этой группы допускают по условиям безопасности перерывы питания на доли секунды во всех режимах (включая режим полного исчезновения напряжения переменного тока от рабочих и резервных трансформаторов с.н.) после срабатывания аварийной защиты реактора. Первую группу потребителей с.н. составляют: системы контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики реактора; часть потребителей системы управления и защиты реактора (СУЗ); аварийное освещение; электропривод быстродействующих клапанов, обеспечивающих вступление в работу систем расхолаживания; системы технологического контроля реактора; системы дозиметрического контроля; потребители постоянного тока; аварийные масляные насосы турбогенераторов. Электрические сети таких нагрузок называют сетями первой категории надежности. Источниками их питания в аварийных режимах служат аккумуляторные батареи и агрегаты бесперебойного питания.

Вторая группа — потребители, перерыв питания которых по условиям безопасности допустим на время от десятков секунд до десятков минут. Эти потребители требуют надежного питания после срабатывания аварийной защиты реактора. Вторую группу потребителей с.н. составляют механизмы по обеспечению расхолаживания реактора и локализации аварии (аварийные питательные насосы, насосы технической воды, системы аварийного охлаждения зон аварийной и послеаварийной половин реактора и промежуточного контура); насосы вентиляционных систем охлаждения помещений первого контура; спринклерные насосы; масляные насосы турбогенераторов; валоповоротные устройства; перегрузочные машины; системы биологической и технологической дозиметрии. Сети электроснабжения таких нагрузок называются сетями второй категории надежности. Источниками их питания в аварийных режимах являются дизель-генераторы с автоматическим запуском.

Третья группа — потребители, не предъявляющие повышенных требований к надежности электроснабжения. К ним относятся: главные циркуляционные насосы (ГЦН) с большими маховыми массами; конденсатные, циркуляционные, питательные насосы. Потребители третьей группы не требуют включения при обесточивании системы с.н. и не участвуют в процессе аварийного расхолаживания реактора. При нормальном режиме работы их питание осуществляется от рабочих трансформаторов с.н., а при аварийном — от резервных трансформаторов с.н.

Для питания потребителей с.н. АЭС используются следующие сети:

- сеть 6 кВ переменного тока — предназначена для питания электродвигателей мощностью более 200 кВт и понижающих трансформаторов 6/0,4 и 6/0,23 кВ;

- сеть 380/220 В переменного тока — предназначена для питания электродвигателей мощностью до 200 кВт, систем освещения и других нагрузок;

- сети 380/220 и 55 В переменного тока с изолированной нейтралью — предназначены для питания устройств электрообогрева оборудования и трубопроводов первого и второго контуров;

- сети надежного питания 380 и 220 В переменного и 220 В постоянного тока — предназначены для питания потребителей первой категории надежности;

- сети надежного питания 6 кВ и 380/220 В переменного тока — предназначены для питания потребителей второй категории надежности.

РУ всех напряжений выполняются с одной секционированной системой сборных шин. Число секций на напряжение 6 кВ выбирается в зависимости от количества ГЦН первого контура и допустимого количества одновременно отключаемых ГЦН (без срабатывания аварийной защиты реактора), а также числа устанавливаемых рабочих трансформаторов с.н. и их мощности. Не допускается подключение более двух ГЦН (при шести ГЦН на блок) и более одного ГЦН (при четырех ГЦН и менее на блок) к одной секции 6 кВ. На одном энергетическом реакторе должно быть не менее двух секций 6 кВ, каждая из которых должна присоединяться к рабочему трансформатору с.н. через свой выключатель, а также автоматически подключаться к шинам резервного трансформатора с.н. через отдельные выключатели. К этим секциям подключаются потребители 6 кВ третьей группы. Общестанционная нагрузка должна равномерно распределяться между секциями 6 кВ всех блоков.

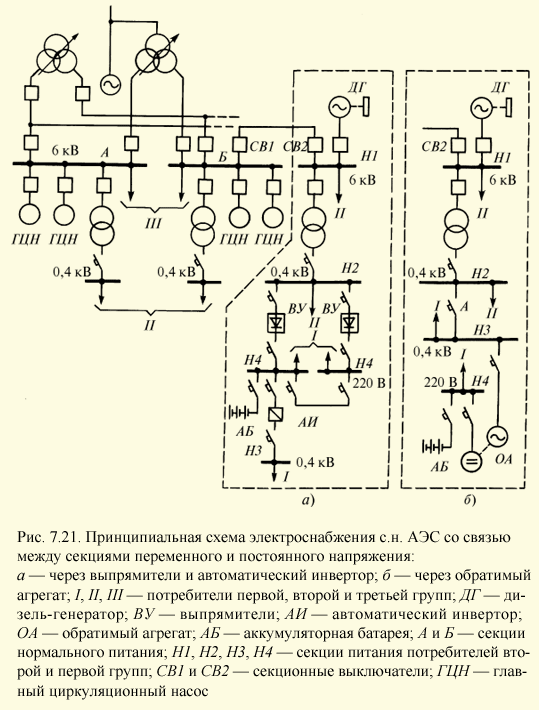

Для электроснабжения потребителей второй группы число секций на 6 кВ должно соответствовать числу систем безопасности АЭС. Секции должны подключаться к источнику (секциям) нормального питания через последовательно включенные выключатели СВ1 и СВ2 (рис. 7.21). К секциям HI по схеме автоматического ввода резерва подключаются дизель-генераторы ДГ. При наличии трех систем безопасности состав механизмов с.н., подключенных к каждой секции надежного питания, и мощность каждого ДГ должны обеспечивать аварийное расхолаживание реактора при любом виде аварии, следовательно, мощность каждого ДГ должна быть рассчитана на покрытие 100 % нагрузки одной системы безопасности. Взаимное резервирование ДГ не предусматривается.

Число секций 0,4 кВ для потребителей второй группы Н2 также должно соответствовать числу систем безопасности АЭС, каждая из которых (секция) подключается через отдельный понижающий трансформатор 6/0,4 кВ к определенной секции надежного питания 6 кВ. Резервирование секций 0,4 кВ не предусматривается.

Потребители первой группы надежности питаются от сборок щитов постоянного тока Н4, которые, в свою очередь, получают питание от сети 0,4 кВ через статические преобразователи постоянного тока в переменный. Для резервирования потребителей СУЗ используют дополнительную аккумуляторную батарею АБ.

Выпрямители ВУ выполняют роль подзарядного и зарядного устройств для АБ. Автоматические инверторы АИ, ВУ и АБ представляют собой агрегат бесперебойного питания.

Для питания потребителей машинного зала АЭС и деаэраторной предусматриваются четыре блочные секции 0,4 кВ. Резервное питание последних осуществляется от отдельного трансформатора соседнего блока, который обеспечивает запуск ответственных за сохранность оборудования и работу средств пожаротушения электродвигателей. При аварии надежное питание ответственных потребителей машинного зала и деаэраторной осуществляется от отдельного (четвертого) ДГ. Три масляных насоса системы уплотнения вала генератора питаются от трех систем надежного питания.

Потребители третьей группы питаются от рабочего трансформатора с.н., подключенного к выводам генератора, и секций А и Б на 6 кВ, двигатели мощностью 200 кВт и выше — непосредственно от шин 6 кВ, а меньшей мощности — от понижающих трансформаторов 6/0,4 кВ. Резервное питание секций А и Б осуществляется от резервного трансформатора с.н.

Потребители второй группы питаются при последовательно включенных выключателях СВ1 и СВ2 от секции HI и понижающего трансформатора 0,4 кВ секции Н2. При аварии секция HI отделяется от секции Б выключателями СВ1 и СВ2. Надежность отделения обеспечивается при отказе даже одного из выключателей. В этом случае устройство АВР подключает к секции HI автономный источник ДГ, который в течение 2 мин принимает нагрузку потребителей на себя. Подключение потребителей к ДГ осуществляется автоматически ступенчато, так как суммарная пусковая мощность двигателей этой группы потребителей значительно превышает мощность ДГ.

Ступенчатый пуск осуществляется таким образом, чтобы активная и реактивная мощности запускаемых электродвигателей не превышали мощности ДГ. При этом наблюдаются колебания напряжения, тока и частоты в системе надежного питания. Поэтому предполагается частотный пуск, при котором напряжение ДГ регулируется автоматически, пропорционально средней частоте вращения группы двигателей, и процесс пуска стабилизируется и становится более устойчивым. Во время эксплуатации один из ДГ может быть выведен в ремонт, тогда запускают два других ДГ и подключают их к шинам надежного питания второй группы потребителей других секций. При выходе из строя на одном блоке двух ДГ блок останавливают.

Потребители первой группы подключаются к секциям надежного питания НЗ и Н4 напряжением 0,4 кВ переменного тока и 220 В постоянного тока. Автономным источником для этих потребителей является постоянно включенная АБ.

В нормальном режиме потребители первой группы получают электроснабжение от шин надежного питания Н2 через ВУ и АИ. Связь между секциями надежного питания переменного и постоянного напряжений может быть осуществлена обратимым агрегатом ОА (рис. 7.21, б), который состоит из машин постоянного тока и синхронной, находящихся на одном валу.

Обратимый агрегат работает в режиме «синхронный двигатель — генератор постоянного тока» и является подзарядным агрегатом АБ так же, как и ВУ в схеме, показанной на рис. 7.21, а. При исчезновении напряжения переменного тока на секции Н2 синхронный двигатель — генератор постоянного тока автоматически отделяется от секции НЗ, и обратимый агрегат переходит в режим «двигатель постоянного тока — синхронный генератор», обеспечивая питание потребителей первой группы на переменном напряжении от АБ.

Питающий трансформатор, выпрямитель и автоматический инвертор в комплекте с аккумуляторной батареей составляют агрегат бесперебойного питания. На реакторном блоке устанавливают пять комплектов агрегатов бесперебойного питания: три — для трех систем безопасности и по одному — для питания общеблочной нагрузки и нагрузки информационно-вычислительного комплекса. Все агрегаты бесперебойного питания работают раздельно и не имеют взаимного резервирования, а относящиеся к системе безопасности имеют различные шины двигательной нагрузки и нагрузки управления с целью исключения влияния двигателей на систему управления.

Электроснабжение электродвигателей ГЦН с большими маховыми массами осуществляется от секций А и Б (6 кВ), как и потребителей третьей группы.

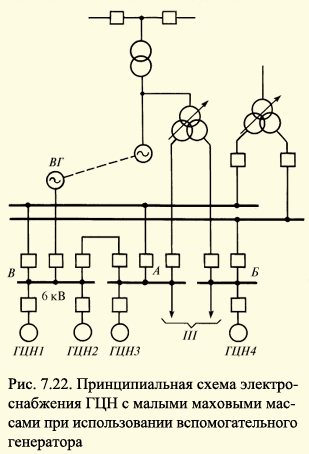

При аварийном расхолаживании энергия маховых масс ГЦН используется для циркуляции теплоносителя в необходимом объеме. ГЦН с малыми маховыми массами при потере питания выбегают быстро и не могут обеспечить аварийного расхолаживания реактора. В этом случае применяется схема электроснабжения ГЦН, приведенная на рис. 7.22.

При аварийном расхолаживании энергия маховых масс ГЦН используется для циркуляции теплоносителя в необходимом объеме. ГЦН с малыми маховыми массами при потере питания выбегают быстро и не могут обеспечить аварийного расхолаживания реактора. В этом случае применяется схема электроснабжения ГЦН, приведенная на рис. 7.22.

В нормальном режиме работают все четыре двигателя ГЦН1—ГЦН4, причем ГЦН1 и ГЦН2 получают питание от дополнительной секции В (6 кВ) и обеспечивают в аварийном режиме расхолаживание реактора. Для этого к секции В подключается вспомогательный генератор ВГ, находящийся на одном валу с основным генератором. Энергия выбега турбогенератора через ВГ используется для работы двигателей ГЦН1 и ГЦН2. Для более длительного поддержания напряжения на двигателях ГЦН1 и ГЦН2 при выбегающем турбогенераторе ВГ имеет многоступенчатую форсировку возбуждения.

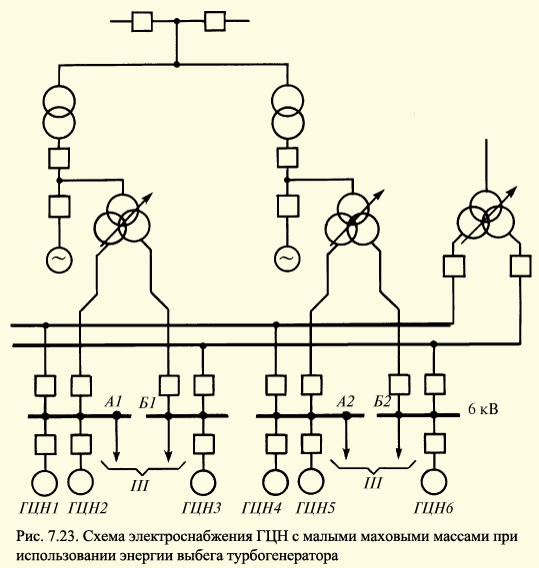

Если на одном реакторе устанавливают два турбогенератора, то в цепи присоединения к повышающему блочному трансформатору используют два выключателя, между которыми подключают рабочие трансформаторы с.н. (рис. 7.23). При повреждениях в РУ высшего напряжения генераторы блоков отключаются от повышающих трансформаторов соответствующими выключателями, а энергия их выбега идет на питание ГЦН, обеспечивающих аварийное расхолаживание реактора.

На подстанциях потребителями с.н. являются: электродвигатели систем охлаждения трансформаторов и синхронных компенсаторов; приводы компрессоров, снабжающих воздухом воздушные выключатели и пневматические приводы; устройства обогрева выключателей и шкафов с установленными в них аппаратами и приборами; электрическое отопление и освещение; системы пожаротушения, связи, телемеханики, релейной защиты и автоматики.

Электроснабжение наиболее ответственных потребителей с.н. ПС (цепей управления, защиты, телемеханики, связи, пожаротушения) осуществляется от сети переменного тока через стабилизаторы напряжения и выпрямители или от независимого источника — аккумуляторной батареи. В последнем случае предусматриваются преобразователи для ее заряда. Аккумуляторная батарея работает всегда в режиме постоянного подзаряда для обеспечения непрерывной готовности отдавать запасенную энергию, а также увеличения ее срока службы и упрощения эксплуатации. Подзарядное выпрямительное устройство включается между шинами АБ и шинами 0,4 кВ системы с.н. В этом случае в нормальных условиях питание потребителей оперативного тока происходит от сети через выпрямительное устройство, а АБ воспринимает «толчковую» нагрузку (например, при включении выключателей). При исчезновении напряжения переменного тока и отключении подзарядного устройства АБ принимает на себя всю нагрузку.

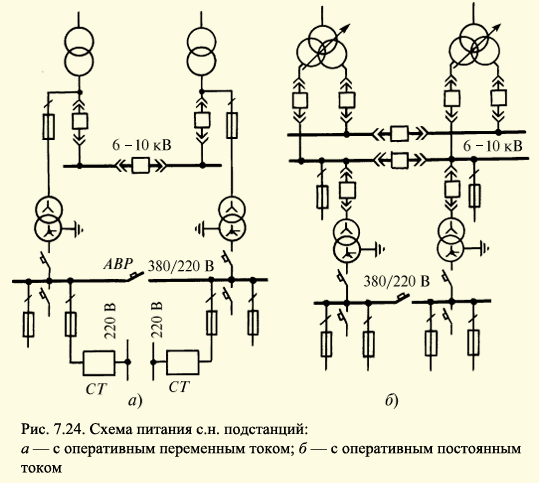

На рис. 7.24 представлена схема питания с.н. ПС. На ПС с оперативным переменным током (ПС на напряжения 35—220 кВ без выключателей на высшем напряжении) трансформаторы с.н. с помощью отпайки присоединяются к выводам главных трансформаторов, что обеспечивает питание цепей управления при потере напряжения на шинах 6—10 кВ. Шины 0,4 кВ секционируются, оперативные цепи переменного тока питаются через стабилизаторы напряжения СТ.

На ПС с оперативным постоянным током трансформаторы с.н. присоединяются к шинам 6—10 кВ РУ НН, от которого осуществляется электроснабжение местной нагрузки. Постоянный оперативный ток применяется на всех ПС с высшим напряжением 330—750, 110—220 кВ с числом масляных выключателей три и более, 35—220 кВ с воздушными выключателями.

8.2. Источники реактивной мощности и их назначение

Понятие источники реактивной мощности (ИРМ) обычно относят к любым устройствам, способным целенаправленно воздействовать на баланс реактивной мощности в электроэнергетической системе. Это воздействие может быть достигнуто увеличением (уменьшением) как генерируемой, так и потребляемой реактивной мощности. ИРМ — это обязательно регулируемое устройство, мощность которого изменяется вручную или автоматически, дискретно (ступенями), плавно или плавно-ступенчато. Основным параметром регулирования ИРМ является напряжение в точке его подключения или реактивная мощность нагрузки, для компенсации которой ИРМ предназначен, или и то, и другое одновременно. Для повышения чувствительности регулирования в регулятор ИРМ вводят каналы, реагирующие на скорость изменения напряжения или реактивной мощности. Структура органов регулирования ИРМ и реализуемый закон регулирования определяются его назначением.

В целом ИРМ является многофункциональным устройством именно благодаря возможности регулирования реактивной мощности — одного из основных режимных параметров электрической системы.

В электрических системах ИРМ применяют в сетях напряжением 110 кВ и выше для решения следующих задач:

- снижения потерь активной мощности и электроэнергии;

- регулирования напряжения в узлах нагрузки;

- увеличения пропускной способности электропередач;

- увеличения запасов статической устойчивости электропередач и генераторов электростанций;

- улучшения динамической устойчивости электропередач;

- ограничения перенапряжений;

- симметрирования режима.

В системах электроснабжения (СЭС) промышленных предприятий ИРМ применяют с целью компенсации реактивной мощности, потребляемой мощной резкопеременной нагрузкой, и симметрирования нагрузки. Кроме того, в СЭС с нелинейной (несинусоидальной) нагрузкой, генерирующей токи высших гармоник, ИРМ могут выполнять и роль фильтро-компенсирующих устройств.

2014-01-25

2014-01-25 1116

1116