Потребность – состояние объективной нужды организма в чем-то, что лежит в не его и составляет необходимое условие его нормального функционирования. П – исходная форма активности живых организмов. биологические П (в пище, воде, кислороде) явл легко и быстро насыщаемыми. Регулирующая функция биологических потребностей ограничена, т к они определяет поведение в сравнительно не большие отрезки времени, в течение которых происходит удовлетворение П. если бы животное или чел-к действовали под влиянием только этих П, то их активность была бы очень ограниченной. Информационные П (познавательные и социальные П- в общении, контактах), они явл не насыщаемыми или значительно менее насыщаемыми, чем биологические. Поэтому их регулирующая функция по отношению к поведению чел-ка явл неограниченной.

Биологические П имеют индивидуалистический, эгоцентрический хар-р, ставит особь в конкурентное, враждебное отношение с другими. Информационные П не ведут как правило к возникновению конкуренции между людьми. Удовлетворение этой П за счет какого-либо объекта никак не сказывается на самом объекте, эта П имеет вторую сторону – поделиться информацией с другими людьми. Анализируя путь развития чел-ких П, Леонтьев приходит к схеме: сначала чел-к действует для удовлетворения своих биологических П, а затем удовлетворяет свои информационные П для того, чтобы действовать. Он выделяет 2 этапа в жизни П:до встречи с предметом и после встречи с ним. На 1-м эт поиск, на 2-м – встреча предмета с П (опредмеченная П) и в этом акте рождается мотив. Через опредмеч-ть П получает свою конкретизацию.

|

|

|

Рубинштейн Все П чел-ка обусловлены процессом историч-го раз-я, вкл-ны в него и в ходе его развиваются и изменяются. Они могут подразделяться на тесно связанные между собой, но в тоже время как бы различные (материальные и духовные). Маслоу: биологическое; безопасность; любовь, принятие; уважение; познавательная П; эстетическая П; самоактуализация. Свойства П: цикличность –периодичность возникновения; динамичность – интенсивность; опредмеченность – момент встречи П с предметом, в этом акте рождается мотив. Мотив и определяется как предмет П или опредмеченная П.

Мотивы – объект удовлетворения потребности выраженный в форме чувствительности. Мотив – побуждение к действию связанное с удовлетворением П.

Мотив обычно определяется в психологии как то, что «движет» деятельность, то, ради чего эта деятельность осуществляется.

Мотив (в узком понимании Леонтьева) – как предмет потребности, т.е., чтобы охарактеризовать мотив, необходимо обратиться к категории «потребность».

|

|

|

Мотивы формируются из потребностей человека. Потребность – состояние нужды человека в определенных условиях жизни и деятельности или материальных благах.

А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Б.Г. Асеев итд. Мотивы — это и осознаваемые, и неосознаваемые побуждения. По мнению Леонтьева, даже когда мотивы не осознаются субъектом, т.е. когда он не отдает себе отчета в том, что побуждает его осуществлять ту или иную деятельность, они выступают в своем косвенном выражении — в форме переживания, желания, хотения

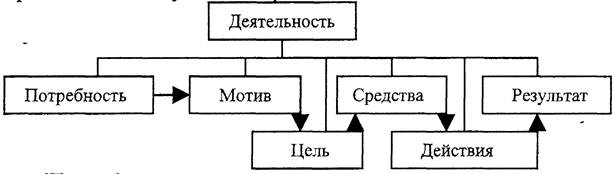

Деятельность — это специфически человеческая активность, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на познание и преобразование внешнего мира и самого человека.

Главная особенность деятельности в том, что ее содержание не определяется целиком потребностью, которая ее породила. Потребность в качестве мотива (побуждения) дает толчок к деятельности, но сами формы и содержание деятельности определяются общественными целями, требованиями и опытом.

Различают три основных вида деятельности: игру, учение и труд. Целью игры является сама осуществляемая «деятельность», а не ее результаты. Деятельность человека, имеющая своей целью приобретение знаний, умений и навыков, называется учением. Труд — это деятельность, целью которой является производство общественно необходимых продуктов.

Маслоу разделил потребности на первичные, или врожденные, и вторичные, или приобретенные. Они в свою очередь включают в себя потребности:

§ физиологические - в пище, воде, воздухе, одежде, тепле, сне,чистоте, жилье, физическом отдыхе и т.д.;

§ экзистенциальные — безопасность и защищенность, неприкосновенность личной собственности, гарантированная занятость, уверенность в завтрашнем дне и т.д.;

§ социальные - стремление к принадлежности и причастности к какой-либо социальной группе, коллективу и т.д. На этих потребностях базируются ценности привязанности, дружбы, любви;

§ престижные - основанные на желании уважения, признания другими личных достижений, на ценностях самоутверждения, лидерства;

§ духовные - ориентированные на самовыражение, самоактуализацию, творческое развитие и использование своих навыков, способностей и знаний.

§ Иерархия потребностей много раз изменялась и дополнялась различными психологами. Сам Маслоу на поздних этапах своих исследований добавил в нее три дополнительные группы потребностей:

§ познавательные — в знании, умении, понимании, исследовании. Сюда можно отнести желание открывать новое, любознательность, стремление к самопознанию;

§ эстетические — стремление к гармонии, упорядочению, прекрасному;

§ трансцендирования — бескорыстное стремлен ие помочь другим в духовном самосовершенствовании, в их стремлении к самовыражению.

Цель - это сознательное представление о результате деятельности, предвосхищение будущего. Любая деятельность предполагает целеполагание, т.е. способность самостоятельно устанавливать цели. Животные в отличие от человека не могут устанавливать цели сами: их программа деятельности заранее предопределена и выражена в инстинктах. Человек способен формировать собственные программы, создавая то, чего никогда не было в природе. Поскольку в активности животных отсутствует целеполагание, она не является деятельностью. При этом если животное никогда не представляет заранее результатов своей активности, то человек, начиная деятельность, держит в сознании образ ожидаемого предмета: до того, как создать нечто в реальности, он создает это в уме.

Результат — это конечный итог, то состояние, в котором потребность удовлетворяется (полностью или частично). Например, результатом учебы могут быть знания, умения и навыки, результатом труда — товары, результатом научной деятельности — идеи и изобретения. Результатом деятельности может быть и сам человек, поскольку в ходе деятельности он развивается и меняется.

|

|

|

Вопрос: рефлекс

Рефлексом называют ответную реакцию организма на раздражение рецепторов, осуществляющуюся с участием центральной нервной системы. Раздражителем, вызывающим рефлекторную реакцию, может быть любое изменение внешней и внутренней среды организма.

Путь, по которому осуществляется рефлекс, называют рефлекторной дугой. Рефлекторная дуга состоит из пяти основных звеньев: рецептора, афферентного пути, центральной нервной системы, эфферентного пути и эффектора. Время от момента нанесения раздражения до появления ответной реакции называют временем рефлекса.

Все рефлексы делятся на 2 большие группы: безусловные и условные (приобретенные).

Принцип обратной связи. Между центральной нервной системой и рабочими, исполнительными органами существуют как прямые, так и обратные связи. При действии раздражителя на рецепторы возникает двигательная реакция. В результате этой реакции от эффекторных органов-мышц нервные импульсы поступают в центральную нервную систему. Эти вторичные афферентные, (центростремительные). импульсы постоянно сигнализируют нервным центрам о состоянии двигательного аппарата, и в ответ на эти сигналы из центральной нервной системы поступают новые импульсы, включающие следующую фазу движения или изменяющие движение в соответствии с условиями деятельности. Значит, имеется кольцевое взаимодействие между регуляторами (нервными центрами) и регулируемыми процессами, что дает основание говорить не о рефлекторной дуге, а о рефлекторном кольце, или рефлекторной цепи.

Вопрос: виды деятельности

Обычно деятельность делят на материальную и духовную.

Материальная деятельность направлена на изменение окружающего мира. Так как окружающий мир состоит из природы и общества, она может быть производственной (изменяющей природу) и социально-преобразовательной (изменяющей структуру общества). Примером материальной производственной деятельности является производство товаров; примерами социально-преобразовательной — государственные реформы, революционная деятельность.

|

|

|

Духовная деятельность направлена на изменение индивидуального и общественного сознания. Она реализуется в сферах искусства, религии, научного творчества, в моральных поступках, организуя коллективную жизнь и ориентируя человека на решение проблем смысла жизни, счастья, благополучия. Духовная деятельность включает в себя деятельность познавательную (получение знаний о мире), ценностную (определение норм и принципов жизни), прогностическую (выстраивание моделей будущего) и др.

Деление деятельности на духовную и материальную условно. В реальности духовное и материальное не могут быть оторваны друг от друга. Любая деятельность имеет материальную сторону, так как тем или иным образом соотносится с внешним миром, и идеальную сторону, поскольку предполагает целеполагание, планирование, выбор средств и т.д.

Труд, обучение и игру принято считать основными конкретными формами деятельности.

Под трудом понимают целесообразную деятельность человека по преобразованию природы и общества рати удовлетворения личных и социальных потребностей. Трудовая деятельность направлена на практически полезный результат — различные блага: материальные (пища, одежда, жилье, услуги), духовные (научные идеи и изобретения, достижения искусства и т.д.), а также воспроизводство самого человека в совокупности общественных отношений.

Под обучением понимают деятельность по формированию знаний и умений, развитию мышления и сознания личности. Таким образом, обучение выступает и как деятельность, и как трансляция деятельности. Известный психолог Лев Семенович Выготский (1896-1934) отмечал деятельностный характер обучения: «В основу воспитательного процесса должна быть положена личная деятельность ученика, и все искусство воспитателя должно сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать эту деятельность».

Главная особенность учебной деятельности заключается в том, что ее целью является изменение не окружающего мира, а самого субъекта деятельности.

Под игрой понимают форму свободного самовыражения человека, направленную на воспроизводство и усвоение общественного опыта. В качестве конституирующих характеристик игры голландский теоретик культуры Йохан Хёйзинга (1872-1945) выделяет свободу, положительную эмоциональность, обособленность во времени и пространстве, наличие добровольно принятых правил. К этим характеристикам можно добавить виртуальность (игровой мир двуплановый — он одновременно реален и воображаем), а также ролевой характер игры.

В процессе игры усваиваются нормы, традиции, обычаи, ценности как необходимые элементы духовной жизни общества.

2018-02-13

2018-02-13 8570

8570