В развитии ОАС Г.Селье выделил три стадии:

Первая стадия ОАС – стадия тревоги (аларм-стадия). Эта стадия становления реакций адаптации. Реакция тревоги означает немедленную мобилизацию защитных ресурсов организма и одновременное угнетение тех функций, которые для выживания организма в условиях действия стрессорного фактора имеют меньшее значение, в частности, роста, регенерации, пищеварения, репродуктивных функций, лактации. Эта стадия характеризуется напряжением функций различных структур за счет мобилизации имеющихся резервов. Организм готовится к противодействию стрессорному фактору и, если эти резервы достаточны, то быстро развивается адаптация.

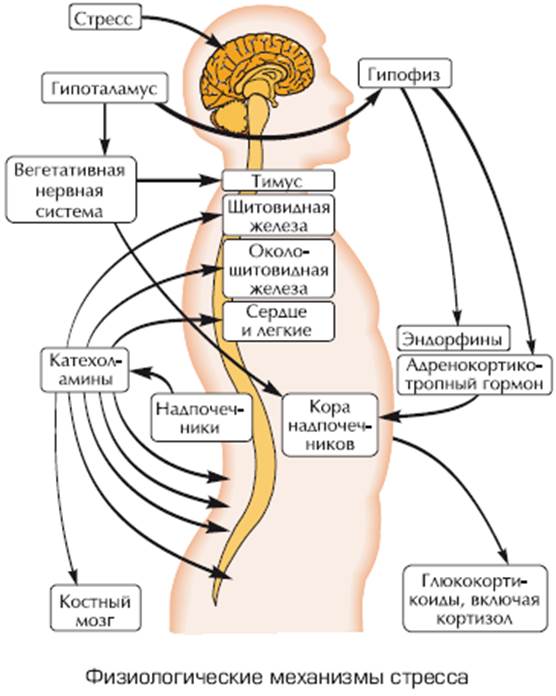

Влияние любого стрессора передается непосредственно через экстеро-, интерорецепторы и афферентные нервные пути, либо гуморально в центральные нервные структуры, управляющие адаптационной деятельностью организма. Эти структуры расположены в коре головного мозга, в ретикулярной формации ствола мозга, в лимбической системе. В этих структурах осуществляется анализ нервных и гуморальных влияний, вызванных действием стрессора, происходит их эмоциональное окрашивание. Сформировавшийся в вышеперечисленных структурах ответ передается различным органам-мишеням, которые обеспечивают развитие специфических для данного стрессора изменений в организме, связанных с его качеством, а также неспецифических сдвигов, которые являются реакцией организма на предъявленное к нему требование как таковое, независимо от его природы. По мнению Г.Селье, именно эти неспецифические изменения составляют сущность стресса и проявляются в виде общего адаптационного синдрома.

|

|

|

Решающую роль в формировании ОАС играет гипоталамус, активация которого наступает при действии любого стрессора. Гипоталамус – это орган центральной нервной системы, который, получив информацию о появлении стрессора, запускает работу всей стресс-системы, координирует эндокринные, метаболические и поведенческие реакции организма на стрессоры. Активация передних и средних ядер гипоталамуса приводит к освобождению так называемых рилизинг-факторов, либеринов, которые направляют функцию переднего гипофиза, его секрецию тропных гормонов. В частности при активации КРГ-нейронов паравентрикулярного ядра переднего гипоталамуса освобождается кортикотропин-рилизинг-гормон, стимулирующий синтез и секрецию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Последний в свою очередь, стимулирует повышенное выделение глюкокортикоидов (ГК) из пучковой зоны коры надпочечников - кортизола (гидрокортизона) и кортикостерона, наиболее ак-тивных и значимых для человека.

|

|

|

Активация заднего гипоталамуса приводит к повышению тонуса симпатико-адреналовой системы. При этом повышается тонус симпатической нервной системы, усиливается освобождение норадреналина из симпатических нервных окончаний, а из мозгового вещества надпочечников выделяется в кровь адреналин, что приводит к значительному повышению уровня катехоламинов (КХ) в крови.

Таким образом, стрессовые стимулы вызывают, прежде всего, активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС), избыточную продукцию адаптивных гормонов, с которых и начинается организация защиты от действия стрессорного фактора. Это такие вещества, как ГК, адреналин, норадреналин.

Активация гипоталамуса и симпатической нервной системы способствует также усиленной секреции β-эндорфинов из промежуточной доли гипофиза и метэнкефалинов из надпочечников. Согласно современным представлениям опиоидные пептиды принимают участие в регуляции активности нейронов структур ЦНС, формирующих реакции стресса, в частности, регулируют секрецию гипоталамических гормонов и гормонов аденогипофиза, являются модуляторами активности коры надпочечников, угнетают процессы выделения и рецепции катехоламинов.

Вопрос об активации продукции тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза и функциональной активности щитовидной железы при стрессорных воздействиях остается спорным. По мнению большинства авторов, функция щитовидной железы при стрессе ингибируется, что связывают с подавлением секреции ТТГ под влиянием высоких концентраций АКТГ. Другие, наоборот, находили усиление секреции ТТГ и повышение функции щитовидной железы, особенно в экспериментах с воздействием низких температур. Противоречивость данных о роли тиреоидной эндокринной системы в становлении стресса, по-видимому, объясняется тем обстоятельством, что неспецифические эффекты стрессора при определенных обстоятельствах могут модифицироваться его специфическими свойствами.

Определенная роль в становлении стресс-реакции принадлежит глюкагону, секреция которого повышается под влиянием катехоламинов. В то же время избыток КХ тормозит продукцию другого гормона поджелудочной железы – инсулина. При стрессе закономерно отмечается повышение уровня паратгормона, благодаря которому происходят мобилизация из костей кальция и увеличение его уровня в крови и клетках, где он является универсальным стимулятором внутриклеточных процессов.

Стадия тревоги возникает в момент действия стрессорного фактора, может продолжаться в течение 48 ч после начала воздействия стрессора. Ее выраженность зависит от силы и продолжительности действия раздражителя. Стадия тревоги подразделяется на две фазы: шока (потрясения) и контршока. В фазе шока возникает угроза всем жизненно важным функциям организма, при этом развиваются гипоксия, артериальная гипотензия, мышечная гипотония, гипотермия, гипогликемия, преобладают катаболические реакции в тканях над анаболиическими. В этой стадии повышается секреция катехоламинов, глюкокортикоидов, но с другой стороны, в еще большей степени возрастает потребность тканей в ГК, так как резко повышается степень их утилизации тканями. Последнее приводит к относительной недостаточности ГК, несмотря на их повышенную продукцию. В этот период сопротивляемость организма снижается, и если действия стрессора выходят за пределы компенсаторных возможностей организма, то может наступить смерть уже на этой стадии. Но если механизмы адаптации превалируют, то наступает фаза контршока. Эта фаза обусловлена резкой гипертрофией пучковой зоны коры надпочечников, усилением секреции ГК и повышением их уровня в крови и тканях.

|

|

|

Если действие стрессора не очень сильное, то возможно развитие сразу фазы контршока без предварительной фазы шока. Фаза контршока представляет собой переходный этап к следующей стадии ОАС – стадии резистентности(фаза сопротивления).

Стадия резистентности характеризуется перестройкой защитных систем организма, адаптацией к действию стрессора. Резистентность организма поднимается выше нормы и не только к агенту, явившемуся причиной стресса, но и к другим патогенным раздражителям. Это свидетельствует о неспецифичности стресс-реакции. В этой стадии устанавливаются новые межэндокринные взаимоотношения. Продолжается усиленная выработка адаптивных гормонов – катехоламинов, ГК, хотя уровень их секреции снижается по сравнению с первой стадией. Катехоламины усиливают секрецию глюкагона и тормозят продукцию инсулина, в результате чего значительно снижается уровень инсулина в крови. Резко усиливается продукция соматотропного гормона, пролактина. К этому моменту развиваются и подключаются специфические гомеостатические реакции, характерные для данного стрессорного фактора.

В случае прекращения влияния стрессорного агента или ослабления его силы вызванные ими изменения в организме (гормональные, структурно-метаболические сдвиги) постепенно нормализуются. Сколько-нибудь выраженных патологических последствий не наступает.

Когда же патогенный раздражитель имеет чрезмерную силу или действует длительно, многократно, то адаптационные возможности организма могут оказаться несостоятельными. Это вызовет потерю резистентности и развитие конечной стадии ОАС – стадию истощения. Речь идет в первую очередь об истощении пучковой зоны коры надпочечников, ее прогрессирующей атрофии и уменьшении продукции ГК. Эта стадия характеризуется снижением активности симпатоадреналовой системы, угнетением всех защитных процессов в организме, малой сопротивляемостью организма к любым стрессорам. На этой стадии появляются изменения, свойственные стадии тревоги, но если на стадии тревоги эти изменения носят обратимый характер, то на стадии истощения они зачастую носят необратимый характер и нередко приводят организм к смерти. На этой стадии развивается уже абсолютная недостаточность ГК, обусловленная истощением пучковой зоны коры надпочечников. В этой стадии преобладают в организме минера-локортикоиды, которые во многих отношениях являются антагонистами ГК. Стадия истощения характеризует собой переход адаптивной стресс-реакции в патологию.

|

|

|

Последствия стресса

По данным новых исследований подтверждено наличие связи между эмоциональным состоянием и возникновением болезней.

Длительный стресс и, связанная с ним гормональная перестройка, приводят к:

· инсультам;

· заболеваниям желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, нарушения аппетита, запоры или диарея и т. д.);

· нарушениям сна (бессонница, сонливость);

· синдрому хронической усталости, ухудшению памяти, снижению концентрации;

· неврозам, депрессивным состояниям;

· головным болям, головокружению;

· снижению иммунитета;

· импотенции и другим расстройствам в сексуальной сфере;

· бронхиальной астме;

· повышению уровня «плохого» холестерина, что приводит к атеросклерозу;

· ускорению старения, резкому ухудшению волос, кожи и ногтей;

· появлению сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, гипотония, приступы учащенного сердцебиения, приступы стенокардии и др.;

· возникновению некоторых кожных заболеваний, например, экземы;

Хронический стресс, особенно, у негативно настроенных людей, повышает риск инсулинорезистентности, предшествующей развитию сахарного диабета 2 типа. Абсолютно новым является предположение о влиянии стресса на развитие онкологических процессов, медициной это еще не доказано, но в исследовании психологов было замечено, что раком чаще болеют люди, подверженные длительным депрессиям.

Стресс влияет на возникновение так называемых психосоматических заболеваний. Причиной их появления является не нарушение функций какого-либо органа или системы, а длительное воздействие психогенных факторов. Перечисленные выше заболевания в данном случае являются психосоматическими, хотя большинство их могут развиваться и по другим причинам.

Заключение

Итак, мы рассмотрели понятие стресса, его особенности, виды, стадии развития, включенность мозговых структур в процесс реализации стрессовой реакции.

Из вышесказанного ясно, что стресс-это - неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). В медицине, физиологии, психологии выделяют положительную (эустресс) и отрицательную (дистресс) формы стресса.

При стрессе, наряду с элементами адаптации к сильным раздражителям, имеются элементы напряжения и даже повреждения. Именно универсальность сопровождающей стресс «триады изменений» — уменьшение тимуса, увеличение коры надпочечников и появление кровоизлияний и даже язв в слизистой желудочно-кишечного тракта — позволила Г. Селье высказать гипотезу об общем адаптационном синдроме (ОАС), получившим впоследствии название «стресс».

ОАС включает 3 стадии:

1. реакция тревоги (мобилизация адаптационных возможностей)

2. стадия сопротивляемости

3. стадия истощения.

Также в реферате было описаны возможные серьезные последствия стресса. Стресс влияет на возникновение различных заболеваний.

В современной культуре под стрессом понимается вовсе не физиологическая реакция организма на внешние факторы. В связи с этим возникло понятие психологический стресс которое является компилятивным собранием симптомов и состояний которые в быту называют стрессом.

Среди неспециалистов появилась тенденция отождествлять стресс просто с нервным напряжением (отчасти в этом повинен термин, означающий «напряжение» в переводе с английского). Стресс — это не просто душевное волнение или нервное напряжение. В первую очередь, стресс — это универсальная физиологическая реакция на достаточно сильные воздействия, имеющая описанные симптомы и фазы (от активации физиологического аппарата до истощения).

Список литературы:

1. Селье Г. Стресс без дистресса. - М., 1979

2. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. - М., 1960.

3. Меерсон Ф.З //Физиология адаптационных процессов. -М.,1986.- С.521-631.

4. Русский медицинский журнал. – 2006 – Т. 14. – № 9.

5. Симонов П. В. Высшая нервная деятельность человека: Мотивационно-эмоциональные аспекты. М., 1975.

6. Горизонтов П.Д. Стресс //Гомеостаз.- М.,1981.- С.538-570.

7. Китаев-Смык Л.А «Психология стресса» М., Наука, 1983

8. Наенко Н. И. «Психическая напряженность». М., 1976.

Приложение 1. Физиологические механизмы стресса.

Приложение 2. Динамика развития стресса.

2020-01-14

2020-01-14 1169

1169