Вопрос о критериях оценки творческой деятельности, уровня развития творческих процессов достаточно сложен.

Традиционно все подходы к оценкам творческих процессов, к разработке критериев и показателей их оценок делятся на две большие группы.

1. Креативность рассматривается как творческий продукт и оценивается качество самого продукта.

2. Креативность рассматривается как процесс. В данном случае анализируются черты самого процесса [4, с.46].

Отечественные психологи тоже применяют и разрабатывают разные методики для выявления и оценки некоторых особенностей воображения, по результатам решения ряда поставленных задач.

Дудецкий А.Я. предлагал детям рисовать картинки, объединяющие слова или изображения. На основе полученных данных им были выделены такие качества воображения, как сила (отчетливость и яркость образов), широта (количество образов) и критичность (приближенность к реальности). По мнению Дьяченко О. М. такие критерии носят несколько описательный характер и не поддаются точной оценке.

Лустина Е. А. в своих исследованиях опирается на методики Дудецкого А.Я., оценивая результаты выполнения заданий по продуктивности и оригинальности. В результате Лустина Е. А. выделила три вида фантазирования:

- равнозначное (показатели продуктивности и оригинальности одинаковы),

- содержательное (показатели по оригинальности выше, чем по продуктивности),

- формальное (показатели по продуктивности выше, чем показатели по оригинальности).

Новый подход к оценке уровня развития воображения был предложен Бодровой Е. В. Используя психосоматические методики, она определяла индивидуальное семантическое пространство, особенности которого оказались сопоставимыми с уровнем развития проявляемого в игре детского воображения. Дьяченко О. М. считает, однако, что данный способ оценки носит косвенный характер и не позволяет установить уровень развития воображения ребенка в той или иной конкретной деятельности или при решении той или иной задачи [4, с.49].

Попытки оценить уровень развития воображения по анализу продуктов деятельности детей делались в ряде исследований. Так, Палагина Н.Н. анализируя механизмы зарождения воображения у детей второго и третьего года жизни, выделяет в качестве показателей воображения приемы построения игровых и словесных сюжетов.

Кириллова П. Д. при разборе сочиненных детьми сказок останавливается на таких показателях уровня развития творческого воображения детей, как наличие сюжета, характер переработки и комбинирования образов восприятий и памяти, словесные обозначения внешнего облика персонажей, количество образов и образных ситуаций.

Рыбакова М.М., анализируя детское словесное творчество, отмечает следующие значимые для оценки уровня развития воображения показатели: умение подчинить представления заданной теме, сюжетность рассказа, количество связей, включаемых в рассказ, особенности комбинирования и преобразования представлений [4, с.50 - 51.].

Выделенные этими авторами критерии носят в основном частный характер и не позволяют оценить уровень развития воображения ребенка, не связывая его жестко с той деятельностью, на материале которой оно анализируется. Так, критерии "сюжетность рассказа", "словесные обозначения облика персонажей" и т.п. применимы только к анализу словесного творчества детей.

Дьяченко О. М считает, – «что такие традиционные параметры, как флуенция (количество правильных ответов), флексибильность (количество различных категорий ответов) и оригинальность (оценка частоты встречаемого ответа), наиболее адекватны для анализа творческих процессов. Данные критерии оценки творческих продуктов отражают основные тенденции в развитии продуктивного воображения»[4, с.51].

Оригинальность в сочетании с флуенцией и флексибильностью может выразить реальную новизну образов воображения, новизну – подхода к поставленной задаче.

Использование данных параметров становится адекватным для оценки уровня развития творческих компонентов выполнения специальных заданий. Это должны быть открытые задачи, допускающие самые различные варианты решения и позволяющие ребенку, отталкиваясь от отдельных признаков (действительности, строить целостный образ воображения. В такой ситуации возможно выявление уровня развития творческого воображения, оценки степени сформированное у детей его основных механизмов[4, с.52.].

Смирнова же считает, что главным критерием эффективного развития воображения является его продуктивность.[Смирнова дп. с.241].

Критерии оценки работы в изобразительном искусстве несколько иные, нежели в других дисциплинах. Здесь нет жестких рамок, которым обязательно нужно соответствовать, здесь ценится больше всего, если ты попытался найти свое, оригинальное решение, не похожее на других. Удачные, интересные, но разные работы (на одну тему) могут получиться одновременно у многих детей. Такая постановка вопроса раскрепощает детей, они не боятся делать по-своему, как захочется, искать, развивать свое индивидуальное видение, становятся настоящими творческими людьми.

.[дрезина. С. 5]

Направленное влияние на творческие процессы способно повысить общий уровень креативности, в том числе и уровень развития воображения. Эти данные с особой остротой ставят вопрос о создании специальных обучающих программ, ориентированных на развитие воображения и других творческих процессов у детей. Разработкой этих программ и занимались педагогики творчества.

Все существующие программы обучения Е.П.Торренс (E.P.Torrance, 1972) группирует следующим образом.

1. Тренинг-программы, в которых отрабатываются креативные приемы решения проблемы.

2. Специальные программы, направленные на развитие отдельных

областей, например семантики.

3. Комплексные программы.

4. Программы, направленные на развитие креативности через искусство.

5. Подбор специальных фильмов и книг для чтения.

6. Изменение учебных планов и методов преподавания.

7. Создание благоприятных условий для развития творческих

способностей (изменение отношений между детьми и воспитателями).

8. Развитие мотивации на создание творческих продуктов; введение

соревнования.

Если рассмотреть данную классификацию, то можно выделить две большие группы программ. Одна группа-это создание условий, необходимых для развития творчества, а другая-это направленные обучающие программы.

[дьяченко. с, 94]

Дьяченко считает, что – «Истоки становления творчества у дошкольников и возможности активизации их творческого потенциала исследованы явно недостаточно».

Анализ обучающих программ свидетельствует, что чаще всего мы имеем дело с нерасчлененным подходом к развитию творчества у детей. В этом случае программы направлены либо на развитие творческой личности в целом, либо на развитие творческой деятельности, чаще всего художественной.[дьяченко. с, 98]

Методики "Дорисовывание фигур" - эта методика была составлена из двух статистически равнозначных наборов по 10 фигур. Каждый из наборов предъявлялся детям один раз в 2 года, что исключало возможность повторения ими по памяти уже сделанных изображений. Так, первый набор предъявлялся до начала обучения в младшей группе, второй в ней же, но после обучения, первый-за этим же детям, но после окончания обучения в средней группе и т.д. [дьяченко. с, 103]

В 4-5 лет в этом возрасте ребенок направлен на овладение человеческими отношениями, в том числе нормами и правилами поведения. Он хочет быть таким, как все (мы не имеем в виду особых деформирующих личность ситуаций).

По данным работы психологической консультации здоровых детей в возрасте 4-5 лет снижается частота возникновения устойчивых страхов и других отрицательных переживаний. [дьяченко. с, 143]

Мы рассмотрели методики авторов …..чем отличается с другими возрастами, как их проводить.

Для выявления уровня развития творческого воображения в процессе изобразительной деятельности. Для этого детям был предложен тест креативности Торренса, состоящий из 3 субтестов «Нарисуйте картинку», «Завершение фигуры», «Повторяющиеся линии». Результаты рассматриваются по трем факторам: «беглость», «оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию», «разработанность».

Эффективность развития воображения старших дошкольников во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог в работе с детьми. Основными методами и приемами обучения дошкольников являются:

1) Практические методы (упражнения и экспериментирование);

2) Наглядные методы и приемы (использование натуры, схемы, образа, технологических карт, рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, показ способов действий и приёмов лепки);

3) Словесные методы и приёмы (рассказ, беседа, инструктаж, объяснения, чтение художественной литературы и т.д.);

4) Игровые методы (дидактические, творческие, развивающие игры), игровые приёмы (внезапное появление объектов и игрушек, создание игровых ситуаций, обыгрывание изображений и т.д.) [18].

Диагностика воображения дошкольника может проводится по нескольким методикам. Мы расскажем о нескольких из них, авторами которых являются В. Синельников, В. Кудрявцев. Методики предназначены для детей 4-6 лет.

Методика «Дощечка»

Данная диагностика воображения дошкольника строится на экспериментировании. Для занятия понадобится деревянная дощечка, состоящая из четырех мелких квадратных звеньев, соединенных петлями.

Дощечка развернута перед ребенком. Психолог предлагает ребенку с ней поиграть, поэкспериментировать: согнуть, сложить. По мере того, как ребенок изучает свойства дощечки, психолог спрашивает у него: «Что у тебя получилось? На что похожа эта доска?». Занятие проводится до тех пор, пока ребенку не надоест.

При обработке данных психолог оценивает количество неповторяющихся ответов ребенка (например, «лодочка», «гараж»). За каждое новое название присваивается один балл.

Методика» Солнце в комнате»

Данная диагностика воображения дошкольника основана на способности ребенка превращать «нереальное» в «реальное» в контексте ситуации. Для занятия необходимо подготовить картинку с изображением комнаты, в которой находится солнце и человек. Также понадобится карандаш.

Психолог показывает картинку ребенку. Дошкольник должен перечислить все, что он видит на картинке. После того, как он все перечислил, психолог предлагает обратить внимание на солнце в комнате. Есть ли здесь ошибка? Как можно исправить картинку, чтобы она была правильной?

Ребенок может воспользоваться карандашом или обойтись устным комментарием.

В ходе обработки данных учитываются ответы ребенка:

Отсутствие ответа – один балл.

Формальное устранение несоответствия (закрасить солнце, стереть его) – два балла.

Более «сложное» устранение несоответствия: простой ответ (нарисовать в другом месте – на улице) – три балла, сложный ответ (переделать рисунок – превратить солнце в лампу) – четыре балла.

Конструктивный ответ (разделить несоответствующий элемент с другими, сохранив условия ситуации: нарисовать окно, нарисовать вокруг солнца рамку) – пять баллов.

Методика «Складная картинка»

Данная диагностика воображения строится на умении ребенка видеть целое раньше части. Для занятия понадобится складывающаяся картонная картинка с изображением утки, имеющая четыре сгиба размером 10 на 15 см.

Психолог спрашивает у ребенка, что нарисовано на картинке. Затем психолог складывает картинку пополам и спрашивает у ребенка, во что превратилась утка. Занятие продолжается по мере раскладывания и складывания картинки. Всего возможно пять вариантов складывания: мостик, домик, угол, труба, гармошка.

При обработке данных учитывается общий смысл ответов во время выполнения задания.

Отсутствие ответа — один балл. http://deti-club.ru/ - Ребёнок в детском саду. Диагностика воображения дошкольника. Мария Даниленко.

Ответ описательного типа, то есть перечисление деталей рисунка, находящихся в поле зрения или вне его: «У утки нет головы», «Утка сломалась», «Утка разделилась на части» — два балла.

Ответы комбинирующего типа: включение персонажа (в данном случае — утки) в новую ситуацию, сохранение целостности изображения при сгибании рисунка («Утка заплыла за лодку», «Утка нырнула»), построение новых сюжетов («Как будто на трубе нарисовали утку») — три балла.

Методика «Как спасти зайку»

Данная диагностика воображения дошкольника основана на способности переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию. Для занятия понадобится:

блюдце,

ведерка,

деревянная палочка,

сдутый воздушный шарик,

лист бумаги,

фигурка зайки.

Все предметы раскладывают на столе перед ребенком. Психолог берет в руки зайчика и рассказывает про него историю: «Это зайка. Однажды он решил поплавать в море на корабле и уплыл очень далеко. Начался шторм, поднялись волны, зайка стал тонуть. Но мы с тобой можем спасти зайку. Для этого мы можем воспользоваться предметами, которые лежат перед тобой. С помощью какого предмета ты бы спас зайку».

Выполнение задания оценивается по нескольким уровням.

Ребенок выбирает предметы, которые можно использовать в готовом виде – ведерко, блюдце, палочку, с помощью которой можно спасти зайку – один балл.

Ребенок предлагает использовать предмет в не совсем стандартном виде – например, палочку использовать в качестве бревна, на котором зайка доплывет до берега – два балла.

Дети выбирают более комплексный и сложный вариант, используя в качестве основы преобразование наличного материла – например, надуть шарик, чтобы зайка на нем улетел, или сделать кораблик из листа – три балла. http://deti-club.ru/ - Ребёнок в детском саду. Диагностика воображения дошкольника. Мария Даниленко.

Методика «Где чье место?»[28]

Для того чтобы так играть, надо уйти от конкретности и реальности (в данном случае вопроса взрослого), смоделировать в уме всю ситуацию целиком -- общение взрослого с ним (увидеть целое раньше частей) и перенести функции с одного объекта на другой. Иными словами, ребенок должен проявить свое воображение

На этом принципе и основана игра-методика «Где чье место?». Ее психологический смысл состоит в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации.

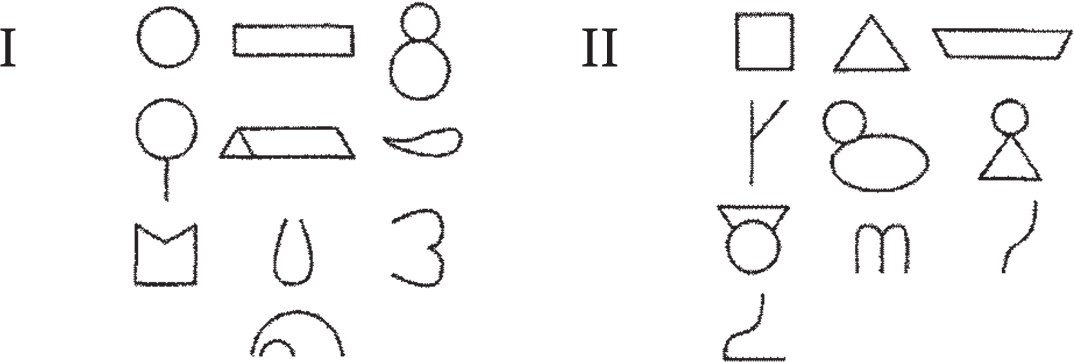

Для проведения этой методики-игры используется следующий рисунок:

Рис. 4

Отдельно вырезаются кружки-вставки:

Рис. 5

Инструкция: «Внимательно рассмотри рисунок и поставь кружочки в «необычные» места. Объясни, почему они там оказались».

Оценка: в зависимости от уровня развития воображения дети могут по-разному решать эту задачу.

Первый уровень: дети испытывают трудности, выполняя задание. Они, как правило, ставят фигурки на их «законные» места, а все объяснения сводят к следующему: собака в конуре потому, что она должна быть там. Если же взрослый сам поставит кружочки на «чужие» места, то малыш будет весело смеяться, но объяснить, почему они там оказались, все равно не сможет. Если же удается добиться от ребенка каких-то объяснений, то они будут шаблонны и стереотипны: «Кошка на клумбе потому, что она спряталась», «Собака в пруду потому, что она спряталась» и т.п.

Второй уровень: особых проблем при выполнении этого задания дети испытывать не будут. Они легко поставят кружочки с персонажами на «чужие» места, однако объяснение будет вызывать у них трудности. Некоторые даже начнут ставить фигурки на их места, как только экспериментатор попросит рассказать, почему тот или иной персонаж очутился на неподходящем месте. Рассказы дошкольников этим уровнем развития воображения, как правило, имеют под собой реальную почву, по крайней мере, они стараются это доказать.

Третий уровень: дети без труда расставляют кружочки на «чужие» места и объясняют свои шаги. Для них характерен такой этап, когда они обдумывают предложенную взрослым задачу. Некоторые намеренно отводят глаза от картинки, задумчиво смотрят в потолок, встают, чтобы лучше увидеть изображение, прищуриваются и т.д. Иногда этот этап завершается тем, что ребенок берет на себя какую-либо роль, исходя из которой, он и будет вести объяснения. Например: «Я волшебник, я оживлю эту картинку», а затем следует фантазия-рассказ, объясняющий необычное местоположение предметов. Или после некоторых размышлений: «На столе лежала картинка, и никто не знал, что с ней делать. Но вот подул ветер (ребенок начинает дуть), и все предметы разбежались». Далее следует сказочный сюжет. Важной особенностью в объяснениях детей с высоким уровнем развития воображения является то, что они связывают в своем рассказе отдельные эпизоды, предметы и части картинки ве диный сюжет. Другая особенность в том, что им легче даются объяснения тогда, когда они ставят предметы сами, чем когда их просят рассказать о предметах, размещенных кем-то другим. Это, вероятно, объясняется тем, что эти дети в своих действиях руководствуются с самого начала замыслом, он ими управляет. Когда же им надо пояснить «чужое», то они должны проникнуть в «чужой» замысел, а этого дети в дошкольном возрасте, как правило, делать еще не умеют.

Методика «Нарисуй что-нибудь»[12,с.86]

Предложена Немовым Р.С. Ребёнку даётся лист бумаги, набор фломастеров или цветных карандашей и предлагается нарисовать всё, что захочется. На выполнение задания отводится 4-5 минут.

Качество рисунка оценивается по следующим критериям:

10 баллов - ребёнок за отведённое время придумал и нарисовал нечто необычное, свидетельствующее о незаурядной фантазии, богатом воображении. Детали и образы рисунка тщательно проработаны.

8-9 баллов - ребёнок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, красочное, эмоциональное. Детали рисунка проработаны неплохо.

5-7 баллов - ребёнок придумал и нарисовал то, что не является новым, но несёт в себе элемент творческой фантазии. Рисунок оказывает на зрителей определённое эмоциональное впечатление.

3-4 балла - ребёнок нарисовал что-то простое, неоригинальное, фантазия просматривается слабо. Детали не очень хорошо проработаны.

0-2 балла - за отведённое время ребёнок так и не сумел ничего придумать и нарисовал лишь отдельные штрихи и линии.

Выводы об уровне развития воображения:

10 баллов - очень высокий;

8-9 баллов - высокий;

5-7 баллов - средний;

3-4 балла - низкий;

0-2 балла - очень низкий.

Тест «Назови картинку»[27]

Стимульным материалом теста может служить любая сюжетная картинка, достаточно яркая и имеющая четкое содержание.

Инструкция: «Посмотри на эту картинку. Придумай для нее название. Чем больше названий ты придумаешь, тем лучше».

Проведение теста: Детям показывают сюжетную картинку и дают время (2-3 минуты) на то, чтобы ее хорошенько разглядеть, после чего предъявляют инструкцию, Детям 4-5 лет можно помочь, обсудив вместе с ними содержание этой картинки, а потом уже давать задание. Тестирование оканчивается после того, как ребенок на вопрос взрослого: «Не можешь ли ты придумать еще хоть одно название?» отвечает отрицательно.

Методика «Скульптура»[26]

Ребенку предлагается набор пластилина и задание: за 5 мин смастерить какую-либо поделку, вылепив ее из пластилина.

Фантазия ребенка оценивается от 0 до 10 баллов.

0-1 балл ставится ребенку в том случае, если за отведенное на выполнение задания время (5 мин) он так и не смог ничего придумать и сделать руками.

2-3 балла ребенок получает тогда, когда он придумал и вылепил из пластилина что-то очень простое, например шарик, кубик, палочку, кольцо и т.п.

4-5 баллов ребенок зарабатывает в том случае, если он сделал сравнительно простую поделку, в которой имеется небольшое количество обычных деталей, не более двух-трех.

6-7 баллов ребенку ставится в том случае, если он придумал что-то необычное, но вместе с тем не отличающееся богатством фантазии.

8-9 баллов ребенок получает тогда, когда придуманная им вещь достаточно оригинальная, но детально не проработанная.

10 баллов по этому заданию ребенок может получить лишь в том случае, если придуманная им вещь весьма оригинальна, детально проработана и отличается хорошим художественным вкусом.

Методика «Три слова»[25]

В качестве стимульного материала предлагаются карточки со словами для работы.

Инструкция: «Сейчас я назову три слова, придумай несколько предложений с этими словами. В каждом предложении должны быть все три слова, а вместе они должны составлять рассказ».

Слова для работы:

1. Дворец, бабушка, клоун;

2. Разбойник, зеркало, щенок;

3. Торт, озеро, кровать.

Обработка и анализ результатов:

Каждое предложение оценивается по пятибалльной системе.

1 балл - бессмысленное сочетание слов;

2 балла - два слова имеют логическую связь, а третье нет;

3 балла - банальная фраза;

4 балла - правильное логическое сочетание слов, но не в каждой фразе используются все три слова;

5 баллов - остроумная, оригинальная фраза.

Методика «Придумай игру»[24]

Ребенок получает задание за 5 минут придумать какую-либо игру и подробно рассказать о ней, отвечая на следующие вопросы экспериментатора:

1. Как называется игра?

2. В чем она заключается?

3. Сколько человек необходимо для игры?

4. Какие роли получают участники в игре?

5. Как будет проходить игра?

6. Каковы правила игры?

7. Чем должна будет закончиться игра?

8. Как будут оцениваться результаты игры отдельных участников?

Оценка результатов:

В ответах ребенка должна оцениваться не речь, а содержание придуманной игры. Поэтому ребенку необходимо помогать, задавая наводящие вопросы, но не подсказывать ответы.

Критерии оценки:

1. Оригинальность и новизна;

2. Продуманность условий;

3. Наличие различных ролей;

4. Наличие правил;

5. Точность критериев оценки успешности проведения игры.

По каждому из этих критериев ребенок может получить от 0 до 2 баллов.

0 баллов -- полное отсутствие определенного признака,

1 балл -- наличие, но слабая выраженность в игре данного признака,

2 балла -- отчетливая выраженность в игре соответствующего признака.

Выводы об уровне развития воображения:

10 баллов -- очень высокий;

8-9 баллов -- высокий;

4-7 баллов -- средний;

2-3 балла - низкий

0-1 балл -- очень низкий.

Методика «Придумай рассказ»[12,с.90].

Ребенку дается задание придумать рассказ о ком-либо или о чем-либо в течение 1 минуты, а затем пересказать его в течение 2 минут. Это может быть какая-либо история или сказка.

Воображение ребенка в данной методике оценивается по следующим признакам:

1. Скорость придумывания рассказа;

2. Необычность, оригинальность сюжета;

3. Разнообразие образов, используемых в рассказе;

4. Проработанность и детализация этих образов;

5. Эмоциональность образов.

По каждому из названных признаков рассказ может получить от 0 до 2 баллов в зависимости от того, насколько в нем выражен тот или иной признак из перечисленных выше.

Оценка результатов:

Скорость придумывания рассказов оценивается:

2 баллами - если ребенку удалось придумать рассказ в течение не более 30 секунд;

1 баллом -- если на придумывание рассказа ушло от 30 секунд до 1 минуты;

0 баллов -- если за 1 минуту ребенок так и не смог ничего придумать.

Необычность, оригинальность сюжета оценивается:

2 баллами -- если сюжет рассказа полностью придуман самим ребенком, оригинален;

1 баллом -- если ребенок привносит в виденное или слышанное что-нибудь новое от себя;

0 баллов -- если ребенок просто механически пересказывает то, что он когда-либо видел.

Разнообразие образов оценивается:

2 баллами -- если в рассказе имеется четыре и более персонажей (вещи, события);

1 баллом -- если в рассказе используется 2-3 персонажа;

0 баллов -- если в рассказе говорится только об одном персонаже.

Оценка проработанности и детализации образов в рассказе производится следующим образом:

2 баллами -- если объекты, упомянутые в рассказе, характеризуются тремя и более признаками;

1 баллом -- если, кроме названия, указываются еще 1-2 признака;

0 баллов -- если персонажи в рассказе только называются и дополнительно не характеризуются.

Эмоциональность образов в рассказе оценивается так:

2 баллами -- если сам рассказ и его передача рассказчиком достаточно

эмоциональны;

1 баллом -- если у рассказчика эмоции слабо выражены и слушатели

слабо эмоционально реагируют на рассказ;

0 баллов -- если образы рассказа не производят никакого впечатления на слушателя.

Выводы об уровне развития:

10 баллов -- очень высокий;

8-9 баллов -- высокий;

4-7 баллов - средний

2-3 балла -- низкий;

0-1 балл - очень низкий.

Оценка воображения. Методика «Дорисовывание фигур» Психолог в детском дошкольном учреждении… С. 36— 39. Методика разработана О.А. Дьяченко и направлена на определение уровня развития воображения, способности создавать оригинальные образы.

Материал: Один (из двух предлагаемых) комплект карточек, на каждой из которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 карточек. (Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок.) Два комплекта карточек для методики «Дорисовывание фигур»

Во время одного обследования предлагается какой-либо из этих комплектов, другой может быть использован во время повторного обследования или через год.

Инструкция: «Сейчас ты будешь дорисовывать „волшебные“ фигурки. „Волшебные“ они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь».

Ход обследования: Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» Ответ ребенка фиксируется. Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с фигурками. Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке показать несколько вариантов дорисовывания. Обработка и оценка результатов: Для каждого ребенка подсчитывается коэффициент оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются изображения, в которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. Например, превращение и квадрата, и треугольника в экран телевизора считается повторением, и оба эти изображения не засчитываются ребенку.

Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы на основании одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое детей превращают квадрат в экран телевизора, то этот рисунок не засчитывается ни одному из этих детей.

Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по характеру использования заданной фигурки) у ребенка и у детей из группы. Лучше всего сопоставлять результаты 20— 25 детей.

Ниже (табл. 12) приведен протокол обработки полученных результатов.

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – фамилии детей. Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал ребенок. Названия повторяющихся изображений по горизонтали (повторы у одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той же фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого ребенка. Затем выводят средний Кор по группе (индивидуальные величины Кор суммируют и делят на количество детей в группе).

Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 балла и более; средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 балл выше или ниже среднего; высокий уровень – Кор выше среднего по группе на 2 балла и более.

Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная характеристика уровней выполнения задания.

Выделяются следующие уровни:

– низкий уровень. Дети фактически не принимают задачу: они или рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные изображения («такой узор»). Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный рисунок с использованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как правило, представляют собой примитивные, шаблонные схемы;

– средний уровень. Дети дорисовывают большинство фигурок, однако все рисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы;

– высокий уровень. Дети дают схематичные, иногда детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми из группы). Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно центральным элементом рисунка.[Калягин В. А, Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого – педагогической диагностики. – 470 с.

Заключение

Объектом проведённого исследования являлся процесс развития творческого воображения у детей среднего дошкольного возраста.

Предметом исследования: методы нетрадиционного рисования как средство развития творческого воображения у детей 4-5 лет.

Цель исследования: рассмотреть и изучить нетрадиционные приемы рисования и их влияние на развитие творческого воображения у детей 4-5 лет.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть понятие воображения, его виды, функции и показатели, и влияние данных теоретических основ на развитие творческого воображения детей 4-5 лет средствами нетрадиционных техник рисования.

Исходя из теоретической психологии, авторы которой Дьяченко О.М., Никитина А.В., Рибо Т., Немов Р.С., из общей суммы понятий, следует вывод, что воображение – это психический процесс, свойственный только человеку. Он всегда выступает как отражение свойств личности, ее психологического состояния. Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею.

Воображение способствует самовыражению ребенка, развитию нестандартного мышления, умению оригинально справляться с затруднительными жизненными ситуациями. В какой-то мере воображение является способом преодоления страхов. И хотя воображение всегда есть определенный отход от действительности, в любом случае источник воображения – объективная реальность.

Из всего многообразия видов воображения, теме нашей работы более соответствует творческое воображение, которое также называется продуктивным. Особенность его заключается в том, что этот вид воображения наиболее характерен для тех, кто устремлен в будущее, занимает активную жизненную позицию.

Это процесс создания новых образов, продуктов творческого труда, оригинальных идей. В нём действительность сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздаётся, при этом в образах действительность творчески преобразуется.

2. Изучить воображение детей среднего дошкольного возраста и влияние на него как средства творческого развития нетрадиционных приемов рисования.

Особенность воображения детей 4-5 лет заключается в том, что этот возраст является наиболее благоприятным периодом для развития воображения. Ребенок активно участвует в ролевых играх, с удовольствием занимается художественной творческой деятельностью, что позволяет применять на практике в его отношении нетрадиционные техники рисования т.к. ребенок с энтузиазмом воспринимает новые, игровые способы развития.

Дети до 5 лет ещё не умеют руководить воображением, новые образы возникают непреднамеренно, но в этом возрасте дети могут выстроить последовательность игры в соответствии с сюжетом, они с удовольствием разнообразно конструируют из строительного материала. Для детей этого возраста характерна более высокая эмоциональная отзывчивость, так же происходит увеличение концентрации и распределения внимания – дошкольник способен действовать одновременно с несколькими предметами, однако эти свойства внимания проявляются преимущественно в игровой деятельности.

3. Проанализировать нетрадиционные техники рисования, как средство развития воображения детей.

Многие учёные, такие как: Комарова Т.С., Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В. Ю., Смагина Т.В., Давыдова Г.Н., Кудейко М.В., Нестерова И.А., Кожохина С. К., Погодина С., Ярыгина А., сходятся во мнении, что детям любопытны разные, необычные материалы, новизна, и в результате дети получают успешный продукт деятельности. Оригинальные, разнообразные, предоставляемые детям изобразительные техники, отход от традиционных, привычных способов создания рисунков, поиск новых творческих решений способствует развитию детского творчества, активности, воображения.

Преимущество нетрадиционных техник в том, что ребёнок не боится ошибиться, сделать что-нибудь не правильно. В процессе рисования дошкольник проявляет самостоятельность и воображение. В результате, не опираясь на образец, получается уникальное изображение, но самое главное, что дети получают радость от самого процесса рисования.

В заключении можно сказать, что использование нетрадиционных техник рисования в изобразительной деятельности может приобрести творческий характер, если у детей сформированы эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, а также, если дети овладевают необходимыми для создания изображения навыками и умениями.

В современных воспитательных процессах недостаточно используют образовательные возможности нетрадиционных техник рисования для развития творческого воображения. Дети не имеют представления, что существуют такие нетрадиционные техники рисования как кляксография, монотипия. Нетрадиционные техники рисования практически не востребованы в образовательном процессе. Что еще раз доказывает, что следует изучать их применение, внедрять его в современные образовательные и воспитательные процессы тренировать в детях умение творчески подходить к различным трудным жизненным ситуациям.

Ведь главная цель всеобщего художественного развития вовсе не в том, чтобы каждый ребенок развил до высокого уровня какие-то сугубо специальные способности или связал с искусством свою профессиональную судьбу. Главная цель — в том, чтобы каждый человек, независимо от будущей его профессии, приобрел способность так относиться к жизни, к природе, к другому человеку, к истории своего народа, к ценностям культуры, как относится ко всему этому настоящий, большой художник..[Пашаев с. 9] Такова цель. А изображение или описание внешнего мира — это средство для ее достижения. Оно не имеет в искусстве самостоятельного значения, хотя во многих случаях бывает необходимо..[Пашаев с. 15 - 16]

Таким образом, задачи, поставленные в начале исследования, были решены, цель курсовой работы достигнута.

Изобразительное искусство — это целая наука со своими законами и техническими приемами, которые нужно изучать. Это особый язык, на котором нужно учиться говорить с помощью цвета, формы, ритма, линии, фактуры, движения, других средств выражения. Но как объяснить маленькому ребенку язык изображения в простой форме?

Как заинтересовать и увлечь современных детей, проводящих большую часть времени у экрана телевизора и компьютера? Занятия рисованием, изобразительным творчеством смогут дать ребенку те необходимые знания, которые ему нужны для полноценного развития, для того чтобы он почувствовал красоту и гармонию природы, чтобы лучше понимал себя и других людей, чтобы выражал оригинальные идеи и фантазии, чтобы стал счастливым человеком.[дрезина. С. 5]

Список литературы

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: М.: Просвещение, 1991. – 93 с.

2. Выготский Л. С. Психология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 1008 с.

3. Гегель. Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1977. –471 с.

4. Дьяченко. О.М. Дьяченко Развитие воображения дошкольника. - М., 1996. -197 с.

5. Дьяченко, О.М, Кириллова А.И. «Вопросы психологии». О некоторых особенностях развития воображения у детей дошкольного возраста.- 1980. - №2. - С. 107-114.

6. Дьяченко. О.М. Об основных направлениях развития воображения дошкольника. Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка /Под. ред. Бурменская Г.В.– М.: МПСИ, 2005. – с. 458-470.

7. Долгова В.И, Крыжановская Н.В - Развитие воображения у дошкольников. – Челябинск. Атоксо. 2010. – 124 с.

8. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1-2.-М.: " Скрипторий 2003", 2007. -80с.

9. Ефимова. Н. С. Основы общей психологии. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2013. – 288 с.

10. Зырянова А. С. Воображение и творческие способности детей в младшем школьном возрасте «Молодой учёный». № 8 (88), 2015 г. 850 – 852с.

11. Ильенков Э.В. О воображении. «Народное образование».- 1968.- № 3. – 33- 42 с.

12. Кудрявцев В.Т. Воображение ребёнка: природа и развитие. Психологический журнал. 2001. №5. 62 – 67 с.

13. Козубовский В. М. Общая психология. Минск: Амал-фея, 2008. - 368 с.

14. Кураев Г. А. Пожарская Е. Н. Возрастная психология. Ростов – на –

Дону.: 2002.- 146 с.

15. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.– Мозаика- Синтез. – М.: - 2012. – 96 стр.

16. Кузнецов. С.А. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт. 1998. – 1536 с.

17. Казакова Р.Г, Сайганова Т.И, Седова Е.М, Слепцова В.Ю, Смагина Т. В. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой — М: ТЦ Сфера, 2005. - 128 с.

18. Кудейко М.В. Необычные способы рисования для больших и маленьких фантазеров. – Мозырь: Содействие, 2007. – 52 с.

19. Мухина В. С. Детская психология. – М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО ЭКСМО – Пресс, 1999. – 352с.

20. Маклаков А. Г. Общая психология. — СПб.: Питер, 2001. — 592 с.

21. Матюхина М.В., Михальчик Т.С., Прокина Н.Ф. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. М. В. Гамезо и др.– М.: Просвещение, 1984.–256с.

22. Мелик-Пашаев А. А, Новлянская З. Н. Ступеньки к творчеству. М.: БИНОМ. 2015. - 186 с

23. Немов Р.С. Психология. — М.: ВЛАДОС, 2003. - 688 с.

24. Нестерова И.А. Педагогика. Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Образовательная энциклопедия ODiplom.ru. (Дата обращения: 09.10.2018)

25. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. СПб.: КАРО, 2016. – 96 с.

26. Пороцкая Е. Ребёнок: слово и его роль в развитии воображения. Дошкольное воспитание, - 1989. – № 9. – С. 70-72.

27. Розин. В. М. Философия образования: Этюды – исследования. – М.: НПО «МОДЭК», 2007. - 576 с.

28. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – СПб.: «Питер», 2000 - 712с.

29. Розенталь М.М., Юдин П.Ф. Философский словарь, М.: Политиздат. - 1968.- 432с.

30. Рибо Т. Творческое воображение / пер. с фр. В. Ранцев и Е. Предтеченский. - СПб: Ю. Н. Эрлих. 1901. - 327 с.

31. Смирнова Е. О. Психология ребёнка. – М.: Школа – Пресс, 1997. – 384 с.

32. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Издание третье, переработанное и дополненное. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. - 672 с

33. Смирнова Е.О. Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. – СПб.; 2009.304 с.

34. Смирнова Е.О. Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. – СПб.; Питер, 2011. – 299 с.

35. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей: популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль,1996.

36. Тихонова. Э. Ю. Особенности творческого воображения у детей среднего дошкольного возраста. - https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования (дата обращения 18. 08. 2018).

37. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

1. Брокгауз Ф. А, Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. – СПб.; «Издат. Дело, бывшее Брокгауз – Ефрон», том 26. – 1899. – 960 с.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: «Психология человека». - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 276 с.

3. Загорная Е. В. Настольная книга детского психолога. – СПб.; Наука и Техника, 2010. – 304 с.

4. Сергеева И.А., Федоров А.В.Психология и педагогика. – Иркутск: ИрГУПС, 2010. – 144 с.

5. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. — Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004. — 96 с.

6. Игнатьев С. Е Закономерности Изобразительной деятельности детей. М.; Академический Проект, 2005. – 161 с.

7. Казакова. Р.Г, Сайганова Т.И, Седова Е.М., В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина. Рисование с детьми дошкольного возраста. — М: ТЦ Сфера, 2005. - 128 с.

8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. — М.: АО «СТОЛЕТИЕ», 1998 —140 с.

9. Комарова Т. С. Обучение детей технике рисования. М., «Просвещение», 1976. 158 с.

10. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Мозаика – синтез, 2016. – 48 с.

11. Кудейко. М. В. Необычные способы рисования для больших и маленьких фантазёров. Мозырь.; Содействие, 2007. – 52 с.

12. Кудрявцев В. Т. «Тропинки» развития воображения. Психолог в детском саду №3, 2015. – 7 – 14 с.

13. Кириченко К. В. Влияние техник рисования на развитие воображения в дошкольном возрасте. Международный научный журнал Образование и воспитание № 5 (15) / 2017. – 72 с.

14. Леонова Н. Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. – СПб.; ООО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 320 с.

15. Мелик-Пашаев А. А. Ступеньки к творчеству. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 186 с.

16. Мелик – Пашаев А. Ребёнок любит рисовать: Как способствовать художественному развитию детей. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.

17. Сокольникова Н. М, Ломов С. П. Изобразительно искусство для детей. Виды и жанры изобразительного искусства. - М.; АСТ: Астрель, 2009. – 141 с.

2020-01-14

2020-01-14 9099

9099