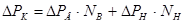

Гидравлическое сопротивление тарелок колонны DРК определяют по формуле:

, (8.1)

, (8.1)

где DРВ и DРН – гидравлическое сопротивление одной тарелки соответственно верхней и нижней частей колонны, Па.

Полное гидравлическое сопротивление одной тарелки складывается из трех слагаемых:

, (8.2)

, (8.2)

где DРС – сопротивление сухой тарелки;

DРГ-Ж – сопротивление газо – жидкостного слоя на тарелках;

DРs - сопротивление обусловленное силами поверхностного натяжения;

8.1 Расчет сопротивления сухой тарелки:

, (8.1.1)

, (8.1.1)

где x - коэффициент сопротивления (для ситчатой тарелки x = 1,1-2,0)

w - скорость пара в рабочем сечении тарелки;

FC - cвободное сечение тарелки (16,7%);

ρy – средняя плотность паров;

8.1.1 Расчет средней плотности паров, кг/м3

(8.1.1.1)

(8.1.1.1)

8.1.1.1 Расчет плотности паров в верхней части колонны

8.1.1.2 Расчет плотности паров в нижней части колонны

8.1.2 Расчет скорости пара в рабочем сечении тарелки

, (8.1.2.1)

, (8.1.2.1)

где D – диаметр колонны, м;

uд – допустимая скорость паров;

ST – рабочее сечение тарелки;

По уравнению (8.1.1) находим сопротивление сухой тарелки

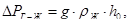

8.2 Расчет сопротивления газо-жидкостного слоя

(8.2.1)

(8.2.1)

где h0 – высота светлого слоя жидкости на тарелке;

8.2.1 Расчет высоты светлого слоя жидкости на тарелке,м

, (8.2.1.1)

, (8.2.1.1)

где,  - удельный расход жидкости на 1м ширины переливной перегородки, м2/с;

- удельный расход жидкости на 1м ширины переливной перегородки, м2/с;

b-ширина переливной перегородки, м;

-высота переливной перегородки, м;

-высота переливной перегородки, м;

,

,  -поверхностное натяжение жидкости и воды при средней температуре в колонне, Н/м;

-поверхностное натяжение жидкости и воды при средней температуре в колонне, Н/м;

L - средние массовые расходы жидкости для верхней и нижней частей колонны;

m=0,05 – 4,6 hпер;

wT - скорость пара в рабочем сечении тарелки;

sx, sв – поверхностное натяжение жидкости и воды соответственно при средней температуре в колонне;

μх – вязкость в МПа с;

8.2.1.1 Расчет средних массовых расходов для верхних и нижних частей колонны:

(8.2.1.1.1)

(8.2.1.1.1)

, (8.2.1.1.2)

, (8.2.1.1.2)

где МР и МF – мольные массы дистиллята и исходной смеси;

МВ и МН – средние мольные массы жидкости в верхней и нижней частях колонны.

(8.2.1.1.3)

(8.2.1.1.3)

(8.2.1.1.4)

(8.2.1.1.4)

(8.2.1.1.5)

(8.2.1.1.5)

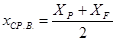

XCP.B. и XCP.H. – средний мольный состав жидкости соответственно в верхней и нижней части колонны:

8.2.1.2 Определение поверхностного натяжения, вязкости и коэффициента m жидкости

По номограмме [] для нефтепродукта с плотностью 0,756 кг/м3 (средняя плотность в колонне) при температуре 1530С (средняя температура в колонне) поверхностное натяжение составляет s ≈ 20,0 10-3 Н/м.

По номограмме [] для нефтепродукта с плотностью 0,756 кг/м3 (средняя плотность в колонне) при температуре 1530С (средняя температура в колонне) вязкость составляет s ≈ 0,250 мПа с.

По уравнению (8.2.1.1) находим высоту светлого слоя жидкости на тарелке в верхней и нижней частях колонны

По уравнению (8.2.1) находим сопротивление газо-жидкостного слоя в верхней и нижней частях колонны

8.3 Расчет гидравлического сопротивления, обусловленного силами поверхностного натяжения, Па

(8.3.1)

(8.3.1)

где s - поверхностное натяжение жидкости и воды при средней температуре в колонне, Н/м;

DЭ – диаметр отверстий тарелки;

8.4 По уравнению (8.2) находим полное гидравлическое сопротивление одной тарелки верхней и нижней частей колонны

8.5 По уравнению (8.1) полное гидравлическое сопротивление ректификационной колонны составляет

Прочностной расчет

9.1 Расчет толщины стенки корпуса колонны, работающего под внутренним давлением, м

, (9.1.1)

, (9.1.1)

где РР – расчетное давление, МПа;

D – внутрениий диаметр колонны, м;

sдоп – допускаемое напряжение, МПа;

φ – коэффициент прочности продольного сварного шва;

С – прибавка к расчетной толщине обечайки для компенсации коррозии, м;

С1 – дополнительная прибавка;

В качестве конструкционного материала выбираем двухслойную сталь, т.к. двухслойные стали находят все большее применение и позволяют экономить дорогостоящие высоколегированные стали. Они представляют собой листы, состоящие из двух гомогенно соединенных слоёв: основного из недефицитной стали и плакирующего (защитного) из высоколегированной стали.

По ГОСТу 10885-64 для основного слоя – сталь ВМСт3сп, плакирующего – сталь 08Х13. Расчет ведем по основному слою:

На основании рекомендаций с учетом технологии изготовления цилиндрических вальцованных обечаек и с учетом на ветровую нагрузку принимаем по таблице «Толщина листовой двухслойной стали» [5] толщину основного слоя 8 мм, плакирующего – 2 мм.

9.2 Определяем вес колонны при заполнении её водой

9.2.1 Расчет веса обечайки, кг

,

,

где SОБ – площадь поверхности обечайки;

mст – вес 1 м2 двухслойной стали толщиной 10мм. mст=83,3кг.

9.2.2 Расчет веса крышки и днища, кг

По ГОСТу 6533-78 выбираем днище эллиптическое отбортованное стальное 2600-10.

где mдн-вес днища, кг. По ГОСТ 6533-78 вес днища 2600-10 mдн=611кг.

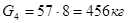

9.2.3 Расчет веса тарелок, кг

,

,

где mтар– масса одной тарелки, кг;

N – число тарелок в колонне;

9.2.4 Расчет веса люков-лазов и штуцеров, кг

,

,

где mл- масса люка, кг. mл=57кг;

Nл- число люков-лазов и штуцеров.

9.2.5 Расчет веса пустой колонны

9.2.6 Расчет веса колонны при проверке водой на герметичность

Вес воды в колонне составляет

,

,

где Vкол - объем колонны, м3;

p воды- плотность воды, кг/м 3.

По ГОСТ 26-467-78 выбираем стандартную опору с размерами: D = 2600 мм; D1 = 2920мм; D2 = 2450 мм; DБ = 2780 мм; Н=2200мм;d2 = 48 мм; S1 = 12 мм; S2 = 30мм; dБ = М20; z = 16 шт.; S3 = 30 мм.

9.3 Расчет колонны на ветровую нагрузку

Так как

,

,

то принимаем расчетную схему в виде консольного стержня с жесткой заделкой.

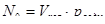

Колонный аппарат по высоте условно разбиваем на n = 4 участка высотой по hi = 10 м (h4 = 3,53 м).

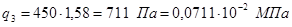

9.3.1 Расчет сосредоточенных горизонтальных сил от распределенной ветровой нагрузки на участках 1-4, МН

, (9.3.1.1)

, (9.3.1.1)

где βi – коэффициент увеличения скоростного напора;

qi – нормативный скоростной напор ветра на i – м участке, МПа;

DH – наружный диаметр аппарата, м;

hi – высота участков колонны, м.

9.3.1.1 Расчет коэффициента увеличения скоростного напора;

, (9.3.1.1.1)

, (9.3.1.1.1)

где ε – коэффициент динамичности, определяемый по графику [5], в зависимости от периода собственных колебаний Т (примем ε = 1,5 при Т = 0,52 с);

mi – коэффициент пульсаций скоростного напора, определяемый по графику [5] в зависимости от расстояния хi до уровня земли.

По графику определяем m1 = 0,38; m2 = 0,35; m3 = 0,335; m4 = 0,332.

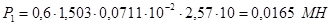

9.3.1.2 Расчет нормативного скоростного напора ветра

, (9.3.1.1.1)

, (9.3.1.1.1)

где q – нормативный скоростной напор ветра на высоте над поверхностью земли до 10 м для заданного района монтажа аппарата (принимают от 270 до 1000 Па);

- поправочный коэффициент на возрастание скоростных напоров для высоты более 10 м.

- поправочный коэффициент на возрастание скоростных напоров для высоты более 10 м.

Примем q = 450 Па. По графику [5] в зависимости от расстояния xi до уровня земли определяем:  .

.

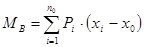

9.3.2 Расчет ветрового момента

, (9.3.2.1)

, (9.3.2.1)

где n0 – число участков, расположенных выше расчетного сечения;

Pi – сосредоточенные горизонтальные силы, действующие на выделенные зоны, МН.

Ветровой момент, действующий в сечении на высоте опоры х0 = 4 м.

Ветровой момент, действующий на уровне земли х0 = 0.

9.3.3 Расчет максимального напряжения сжатия на опорной поверхности кольца

, (9.3.3.1)

, (9.3.3.1)

где МВ1 - ветровой момент, действующий на уровне земли х0 = 0;

WK – момент сопротивления площади опорного кольца, м3;

(9.3.3.2)

(9.3.3.2)

N1 - вес колонны при проверке её водой на герметичность;

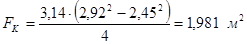

FK – площадь опорного кольца, м2;

(9.3.3.1)

(9.3.3.1)

По уравнению (5.3.3.1) получаем

9.3.3.1 Расчет толщины опорного кольца, м

, (9.3.3.1.1)

, (9.3.3.1.1)

где b – расстояние от выступающей части кольца до наружного диаметра опорной обечайки, b = 0,148 м;

sДОП – допускаемое напряжение на изгиб для материала опоры (для ВСт3ст sДОП = 245 МПа);

Для выбранной опоры S2 = 0,03 м; Þ условие прочности соблюдается.

9.4 Проверка корпуса колонны на устойчивость

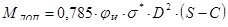

, (9.4.1)

, (9.4.1)

,

,

где φС – коэффициент уменьшения допускаемых напряжений. Примем φС = 0,58;

s* - нормативное допускаемое напряжение при расчетной температуре. Для основного материала колонны – ВСт3сп s* = 130 МПа.

,

,

где φи – коэффициент пропорциональности. Примем φи = 0,756.

s* - нормативное допускаемое напряжение при расчетной температуре. Для основного материала колонны – ВСт3сп4 s* = 130 МПа.

Значения РР = 0 и РДОП = 0.

По уравнению (5.3.3.1) проверяем корпус колонны на устойчивость

.

.

Условие прочности соблюдается.

2020-01-14

2020-01-14 151

151