Влияние освещенности на безопасность труда

Рациональное освещение помещений - один из наиболее важных

факторов, от которых зависит эффективность трудовой деятельности человека.

Наиболее важной областью оптического спектра электромагнитного излучения является видимый свет. Свет – это возбудитель зрительной сенсорной системы, обеспечивающей нас информацией об окружающей среде. Параметры видимого света влияют на способность получать ощущения и восприятия об окружающей среде.

Освещение выполняет полезную общефизиологическую функцию, способствующую появлению благоприятного психического состояния людей. С улучшением освещения повышается работоспособность, качество работы, снижается утомляемость, вероятность ошибочных действий, травматизма, аварийности. Недостаточное освещение ведет к перенапряжению глаз, к общему утомлению человека. В результате снижается внимание, ухудшается координация движений, что может привести при конкретной физической работе к несчастному случаю. Кроме того, работа при низкой освещенности способствует развитию близорукости и других заболеваний, а также расстройству нервной системы. Повышенная освещенность тоже неблагоприятно влияет на общее самочувствие и зрение, вызывая, прежде всего, слепящий эффект.

|

|

|

Основные светотехнические характеристики

Для гигиенической оценки условий освещения используются светотехнические единицы, принятые в физике.

Видимое излучение – участок спектра электромагнитных колебаний в диапазоне длины волн от 380 до 770 нанометров (нм), воспринимаемый человеческим глазом.

Световой поток F – мощность лучистой энергии, оцениваемой по световому ощущению, воспринимаемому человеческим глазом. За единицу светового потока принят люмен (лм).

Световой поток, отнесенный к пространственной единице – телесному углу ψ, называется силой света Iα:

Iα = dF/dψ (1)

где dF – световой поток, равномерно распределяющийся в пределах телесного угла dψ;

За единицу силы света принята кандела (кд).

Освещенность Е – плотность светового потока на освещаемой поверхности. За единицу освещенности принят люкс (лк):

E = dF/dS (2)

где dS – площадь поверхности, на которую падает световой поток dF.

Яркость поверхности L в данном направлении – отношение силы света, излучаемого поверхностью в этом направлении, к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению. Единица яркости – кандела на квадратный метр (кд/м2)

La=dIa/dS×cosa (3)

где dIa – сила света, излучаемого поверхностью dS в направлении a.

|

|

|

Яркость освещенных поверхностей зависит от их световых свойств, от степени освещенности, а в большинстве случаев также от угла, под которым поверхность рассматривается.

Световые свойства поверхностей характеризуются коэффициентами отражения r, пропускания t и поглощения b. Эти коэффициенты безразмерные и измеряются в долях единицы (r + t+ b = 1) или в процентах:

r=Fr/F; t=Ft/F; b=Fb/F (4)

где Fr, Ft, Fb – соответственно отраженный, поглощенный и прошедший через поверхность световой поток F – падающий на поверхность световой поток.

Требуемый уровень освещенности определяется степенью точности зрительных работ. Для рациональной организации освещения необходимо не только обеспечить достаточную освещенность рабочих поверхностей, но и создать соответствующие качественные показатели освещения. К качественным характеристикам освещения относятся равномерность распределения светового потока, блескость, фон, контраст объекта с фоном и т. д.

Различают прямую блескость, возникшую от ярких источников света и частей светильников, попадающих в поле зрения работающих, и отраженную блескость от поверхностей с зеркальным отражением. Блескость в поле зрения вызывает чрезмерное раздражение и снижает чувствительность и работоспособность глаза. Такое изменение нормальных зрительных функций называется слепимостью.

Слепящее действие зависит не только от блескости поверхности, направленной к глазу, но и от контраста различения с фоном (К), который определяется отношением абсолютной разности между яркостью объекта и фона к яркости фона: чем он меньше, тем больше ослепленность.

Контраст объекта различения с фоном (К) считается:

большим – при К > 0,5;

средним – при К = 0,2 – 0,5;

малым – при К < 0,2.

Чтобы избежать слепящего действия света, необходимо подвешивать лампы на определенной высоте, которую выбирают в зависимости от мощности лампы и защитного угла (угла падения света на рабочее место) с учетом отражающих поверхностей. Для повышения видимости целесообразно увеличить контраст различаемых объектов, что более эффективно и экономично в сравнении с увеличением освещенности рабочей поверхности. При повышении контраста следует учитывать цветность и коэффициенты отражения объектов и фона.

Фоном считается поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается, фон характеризуется способностью отражать световой поток и считается светлым при коэффициенте отражения поверхности r>0,4, средним при r=0,2–0,4 и темным при r<0,2.

Для повышения равномерности распределения яркостей в поле зрения потолки и стены рекомендуется окрашивать в светлые тона: салатовый, светло-желтый, кремовый, светло-зеленый или бирюзовый.

Производственное оборудование рекомендуется окрашивать в светло-зеленые тона, движущиеся части – светло-желтые, а открытые механизмы в ярко-красный цвет

Для освещения производственных, служебных, бытовых помещений используют естественный свет и свет от источников искусственного освещения.

Искусственное освещение. Нормирование и расчет

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света, или для освещения помещения в часы суток, когда естественная освещенность отсутствует.

Искусственное освещение может быть общим (все производственные помещения освещаются однотипными светильниками, равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и снабженными лампами одинаковой мощности) и комбинированным (к общему освещению добавляется местное освещение рабочих мест светильниками, находящимися у аппарата, станка, приборов и т.д.). Использование только местного освещения недопустимо, так как резкий контраст между ярко освещенными и неосвещенными участками утомляет глаза, замедляет процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев и аварий.

|

|

|

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, дежурное, аварийное.

Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы людей и движения транспорта.

Дежурное освещение включается во внерабочее время.

Аварийное освещение предусматривается для обеспечения минимальной освещенности в производственном помещении на случай внезапного отключения рабочего освещения.

В современных многопролетных одноэтажных зданиях без световых фонарей с одним боковым остеклением в дневное время суток применяют одновременно естественное и искусственное освещение (совмещенное освещение).

В современных осветительных установках, предназначенных для освещения производственных помещений, в качестве источников света применяют лампы накаливания, галогенные и газоразрядные.

Свечение в лампах накаливания возникает в результате нагрева вольфрамовой нити до высокой температуры.

Галогенные лампы накаливания наряду с вольфрамовой нитью содержат в колбе пары того или иного галогена (например, иода), который повышает температуру накала нити и практически исключает испарение. Они имеют более продолжительный срок службы (до 3000 ч) и более высокую светоотдачу (до 30 лм/Вт).

Газоразрядные лампы излучают свет в результате электрических разрядов в парах газа. На внутреннюю поверхность колбы нанесен слой светящегося вещества – люминофора, трансформирующего электрические разряды в видимый свет. Различают газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления.

Люминесцентные лампы создают в производственных и других помещениях искусственный свет, приближающийся к естественному, более экономичны в сравнении с другими лампами и создают освещение более благоприятное с гигиенической точки зрения.

|

|

|

Сравнительные параметры источников света широкого применения представлены в таблице А.

Таблица А.

| Тип лампы | Световая отдача, лм/Вт | Средний срок службы, ч | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Лампы накаливания общего назначения (... 40, 60, 75, 100...Вт) | 10 – 15 | 1000 |

| Линейные 2-цокольные галогенные лампы накаливания (... 150, 250, 300, 500, 1000, 1500...Вт) | 18 - 22 | 2000 |

| Зеркальные галогенные лампы накаливания на напряжение 12 В (20, 35, 50 Вт) | 20 – 30 | 2000 - 3000 |

| Линейные люминесцентные лампы (... 18, 36, 58... Вт) | 60 – 80 | 10000 - 15000 |

| Компактные люминесцентные лампы (... 5, 7, 9, 11, 15, 20, 23... Вт) | 50 – 60 | 8000 - 15000 |

| Ртутные лампы высокого давления с люминофором (типа ДРЛ) (50, 80, 125, 250, 400, 700... Вт) | 45 – 50 | 12000 - 15000 |

| Металлогалогенные лампы (35, 70, 150, 250, 400... Вт) | 70 – 100 | 5000 - 12000 |

| Натриевые лампы высокого давления (... 70, 100, 150, 250, 400... Вт) | 90 – 130 | 10000 - 20000 |

К другим преимуществам люминесцентных ламп относятся больший срок службы (10000 ч) и высокая световая отдача, достигающая для ламп некоторых видов 75 лм/Вт, т. е. они в 2,5-3 раза экономичнее ламп накаливания. Свечение происходит со всей поверхности трубки, а, следовательно, яркость и слепящее действие люминесцентных ламп значительно ниже ламп накаливания. Низкая температура поверхности колбы делает лампу относительно пожаробезопасной.

Несмотря на ряд преимуществ, люминесцентное освещение имеет и некоторые недостатки: пульсация светового потока, вызывающая стробоскопический эффект (искажение зрительного восприятия объектов различия – вместо одного предмета видны изображения нескольких, а также направления и скорости движения); дорогостоящая и относительно сложная схема включения, требующая регулирующих пусковых устройств (дроссели, стартеры); значительная отраженная блескость; чувствительность к колебаниям температуры окружающей среды (оптимальная температура 20 – 25 °С) понижение и повышение температуры вызывает уменьшение светового потока.

Для освещения помещений, как правило, следует предусматривать газоразрядные лампы низкого и высокого давления. В случае необходимости допускается использование ламп накаливания. Источники света выбирают с учетом рекомендаций СНиП 23-05-95.

Для искусственного освещения нормируемый параметр – освещенность. СНиП 23-05-95 устанавливают минимальные уровни освещенности рабочих поверхностей в зависимости от точности зрительной работы, контраста объекта и фона, яркости фона, системы освещения и типа используемых ламп.

Нормами установлена наименьшая освещенность, при которой обеспечивается выполнение зрительной работы. Кроме того, нормируется степень равномерности освещения источниками общего и местного освещения при комбинированном освещении с целью обеспечения более полной зрительной адаптации в наименьший отрезок времени. Для ослабления слепящего действия открытых источников света и освещенных поверхностей с чрезмерной яркостью (блескостью) нормами предусмотрен ряд защитных мер: наименьшая высота подвеса над уровнем пола светильников общего освещения, наличие отражателей, допустимая яркость светорассеивающей поверхности.

Расчет электрического освещения выполняют при проектировании осветительных установок для определений общей установленной мощности и мощности каждой лампы или числа всех светильников.

Существует несколько методов расчета освещения, наиболее простой – метод удельной мощности, но он менее точен и им пользуются только для ориентировочных расчетов.

Удельную мощность вычисляют по формуле

(9)

(9)

где n – число светильников; Р – мощность лампы, Вт; S – освещаемая площадь, м2.

Значение удельной мощности указано в таблицах справочников по светотехнике в зависимости от типа светильника, высоты его подвеса, площади пола и требуемой освещенности.

Обычно при расчете задаются всеми параметрами установки и числом светильников п, по таблице находят W и выбирают мощность лампы, ближайшей к определяемой из выражения W·S/n.

Основной метод расчета – по коэффициенту использования светового потока, которым определяется поток, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности при общем равномерном освещении с учетом света, отраженного стенами и потолком.

Расчет освещения начинают с выбора типа светильника, который принимается в зависимости от условий среды и класса помещений по взрывопожароопасности.

При использовании в качестве источника света ламп ДРЛ расчет освещения производиться по формуле (10), предварительно задавшись количеством принятых светильников при условии их равномерного распространения. В этом случае определяется световой поток лампы, по которому определяют мощность лампы.

(10)

(10)

где:

Фл – световой поток лампы, лм;

Ен – нормированная освещенность, лк;

η – коэффициент использования светового потока;

S – освещаемая поверхность, м2;

k – коэффициент запаса;

N – количество принятых светильников;

z – коэффициент минимальной освещенности (для ламп накаливания и ДРЛ z = 1,15, для люминесцентных ламп z = 1,1);

n – число ламп в светильнике.

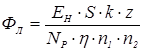

При использовании светильников с люминесцентными лампами и при расположении их в виде световой линии, световой поток лампы определяется по формуле (11):

(11)

(11)

где:

– количество светильников в ряду;

– количество светильников в ряду;

– число ламп в светильнике;

– число ламп в светильнике;

– количество рядов.

– количество рядов.

Нормированную освещенность (Ен) принимают по СНиП 23-05-95, в соответствии с принятой системой освещения и условиями зрительной работы.

Количество светильников или рядов определяют методом распределения (развешивания) для достижения равномерной освещенности площади. Основным параметром для развешивания светильников является отношение высоты подвески (Нр) к расстоянию между светильниками или рядами (L), при котором создается равномерное освещение.

Отношение Нр/L принимаются в пределах 1.4÷2.

Коэффициенты использования светового потока для принятого типа светильника определяют по индексу помещения i и коэффициентам отражения потолка (ρn), стен (ρc), и пола (ρp).

Индекс помещения:

(12)

(12)

где:

А и Б – соответственно длина и ширина помещения, м;

Нр – высота подвеса светильников, м.

Определив световой поток лампы светильника, подбирают ближайшую стандартную лампу.

По окончании монтажа системы освещения обязательно проверяют освещенность. Если фактическая освещенность отличается от расчетной более чем на -10 и +20%, то изменяют схему расположения светильников или мощность ламп.

Практическая часть

В этой части курсовой работы выполнен расчет искусственного освещения в компьютерном классе на 10 рабочих мест в соответствии со СНиП 23-05-95 и СанПиН 2.2.2.542-96.

2020-01-14

2020-01-14 385

385