Палеоэтнологическая школа МГУ

Весной 1929 г. в Москве состоялся диспут между археологами-марксистами и палеоэтнологами. Это была первая попытка разрушить прежнюю археологическую школу. Марксисты объявляли все иные подходы вредными для советской науки. В числе «вредителей-палеоэтнологов» оказался талантливейший профессор МГУ, величина международного масштаба – Борис Сергеевич Жуков, (01.12.1892-23.05.1933) исследовавший в 1926-1927 гг. открытую С.С. Деевым Супоневскую стоянку под Брянском (Чубур, 2003). Это был его последний выезд на международный симпозиум. Вскоре он, в числе более чем 150 видных историков, археологов, филологов и искусствоведов страны, был арестован по инспирированному по заданию ЦК ВКП(б) «Академическому делу» о заговоре ученых с целью свержения Сталина и его окружения мифическим «Всенародным союзом борьбы за возрождение свободной России». В истории репрессий против науки оно занимает особое место. К моменту, когда оно возникло в недрах ОГПУ, процесс огосударствления и идеологизации науки достиг пика. «Академическое дело» призвано было окончательно сломить сопротивление научной интеллигенции антидемократическому переустройству академии и открыть дорогу в нее партийной бюрократии (Академическое дело, 1993; Перченок, 1995). Б.С. Жукова признали членом Московского центра мифического подполья. Судебного разбирательства, даже закрытого, не было. Целый ряд работ Жукова остался неизданным, типографский набор первого тома трудов его Ветлужской экспедиции был рассыпан. Сам Б.С. Жуков умер в концлагере на Алтае г. Лишь 4.04.1959 г. он реабилитирован посмертно. Среди учеников Б. С. Жукова были такие выдающиеся исследователи, как О. Н. Бадер, М.В. Воеводский, А. Е. Алихова, Г. Ф. Дебец и другие, они продолжили его дело, но заменить собой не смогли – любой талант неповторим в принципе (Чубур, 2005-в).

Чубур А.А. Археология брянской земли и политические репрессии коммунистического режима - «Боль и память»: Матер. краевед. чтений.: 28 февраля 2006г.

http://libryansk.ru/files/izdaniya/sbornik_kray.pdf

|

|

|

Русский немец Отто Николаевич Бадер (1903–1979) — воспитанник двух археологических школ. В 1-м Московском университете (1922–1926) первые шаги в археологии были сделаны им под началом В.А. Городцова. Классификация и систематизация материала, использование типологического метода для реконструкции древнейшего прошлого, построение культурной стратиграфии региона на базе опорных комплексов, а следом колонки культур — эти методические приемы городцовской школы прочно войдут в исследовательскую практику Бадера. Но более заметную роль в его научной судьбе сыграла палеоэтнологическая школа, сложившаяся при кафедре антропологии 1-го Московского университета, и ее лидер Б.С. Жуков. Лекции и семинары Б.С. Жукова по палеоэтнологии и палеоантропологии, В.В. Бунака — по антропологии и Б.А. Куфтина — по этнологии были направлены на то, чтобы сформировать у студентов комплексный — палеоэтнологический — подход к изучению археологических, антропологических, этнографических и лингвистических источников для восстановления облика древних культур. При этом Жуков обращал особое внимание на методику археологических — полевых и лабораторных — исследований, придавая «первостепенное значение привлечению геологических, палеозоологических, палеоботанических, палеоклиматических данных, фиксации тратиграфических разрезов в раскопках, точному подразделению и обработке вещественного материала по слоям, исчерпывающей фиксации бытовых деталей в раскопках и расположения материала по площади».1 Созданные Б. С. Жуковым палеоэтнологическая лаборатория при Институте антропологии 1-го Московского университета и Антропологическая комплексная экспедиция (далее АКЭ) по ЦентральноПромышленной области стали той научной школой, в которой произошло становление Бадера-археолога. Годы работы в АКЭ (1924–1929) под началом Жукова определили всю дальнейшую научную деятельность Бадера.

Уже в 1920-е гг. молодой ученый проявил себя как одержимый полевой исследователь, прошедший сотни верст и открывший десятки новых памятников на Оке, Верхней Волге, Унже и Ветлуге. 2 Он писал А. М. Тальгрену, что нередко завершал раскопки с первыми снежными метелями. 3 В те годы Бадер самостоятельно и вместе с Жуковым обращался к разработке проблем неолита, бронзового и раннего железного веков Волго-Окского междуречья и лесного Заволжья, поскольку к этим эпохам относились основные памятники, раскопанные АКЭ. 4 Через 40 лет, оценивая результаты работ АКЭ, Бадер отмечал, что «еще тогда, в конце 20-х гг., были выделены основные культуры и сформулированы некоторые положения, лежащие в основе наших современных представлений об окской бронзе».5 Предварительные итоги исследований АКЭ Жуков и Бадер опубликовали в журналах «Этнография» и «Eurasia Septentrionalis Antiqua».6 Несмотря на лаконичность статей, они, безусловно, стали этапными для своего времени и принесли авторам европейскую известность.

Б.С. Жуков, основываясь на анализе керамики и стратиграфическом распределении выделенных керамических комплексов, рассматривал процесс культурогенеза в ВолгоОкском междуречье как последовательное автохтонное развитие культур, иногда усложненное мутационными скачками эволюции керамики и, в редких случаях, внешними влияниями и миграциями новых этнических групп. Примером влияния миграций являлись для него культурные комплексы Фатьяново, Поздняково и Малое Окулово 2 (могильник).

Для последующего изучения проблем неолита и бронзового века лесной полосы Восточной Европы методические разработки Жукова оказались существенно более важными, чем сама картина модификации «керамических культур».

О.Н. Бадер при работе с окской керамикой эпох неолита, бронзы и раннего железа опирался на те же методические подходы, что и его учитель, однако к проблеме выделения археологических культур подошел скорее погородцовски. Неолитические поселения юга Волго-Окского междуречья были подразделены им на балахнинскую и мещерскую локальные группы, а памятники эпохи раннего металла — на три последовательные культуры: волосовскую (Волосово 1 — Холомониха), поздняковскую (срубно-хвалынского типа) и культуру «текстильной» керамики (с кремневым инвентарем). Бадер наметил, пусть предварительно, отличительные черты, хронологию, характер взаимосвязей, динамику развития и исторические судьбы данных культур. Ему удалось решить и ряд, казалось бы, частных, но весьма важных для археологии Окского бассейна проблем. Благодаря его раскопкам выяснилось, что «текстильная» керамика, обнаруженная Городцовым в погребениях Младшего Волосовского могильника, попала в их засыпь из культурного слоя позднебронзового поселения. 7

Работы Б.С. Жукова и О.Н. Бадера конца 1920-х гг. в корне изменили представления об эпохе раннего металла Волго-Окского междуречья. Особенно важные результаты принесли масштабные раскопки поселений с послойной фиксацией и полной выборкой керамики для последующей камеральной обработки. Это позволило им, пожалуй, впервые в отечественной археологии построить периодизацию, основанную на стратиграфическом распределении керамических комплексов поселений. Данный опыт стал шагом вперед по сравнению с предшествующими разработками В.А. Городцова и А.М. Тальгрена, которые при характеристике окской бронзы, и прежде всего погребальных древностей, опирались на культурно-хронологические сопоставления с южными, восточными и западными культурами.

Выход на рубеже 1920-х и 1930-х гг. серии монографических исследований АКЭ мог бы стать важным событием в советской и европейской археологии. В начале 1929 г. были вычитаны гранки первого тома «Трудов» Ветлужской экспедиции. В середине лета Жуков сообщил Тальгрену о задержке выхода тома до конца года: «…из-за массы рисунков типография работает медленно».8 Подготавливалось также издание монографий Б.С. Жукова и О.Н. Бадера о поздняковской и волосовской культурах и о Сейминском могильнике. 9 Анонс первой из них уже появился на обложке одного из сборников. 10

В 1929 г. Б. С. Жуков и О. Н. Бадер стояли на пороге качественно нового этапа исследований. Бадер писал в те дни Тальгрену: «Работа нашей лаборатории идет в этом году с большой интенсивностью. Из периода собирательских работ мы начинаем вступать в период осмысливания накопленных материалов…» 11 Но с арестом в 1931 г. Б.С. Жукова палеоэтнологическая школа МГУ лишилась лидера и перестала существовать как единый научный организм. Типографский набор ветлужского тома «Трудов» АКЭ был рассыпан, а сама экспедиция прекратила существование. 12 Археологические работы Института антропологии в 1930–1933 гг. были существенно свернуты. 13

Подготовленные к изданию труды Б.С. Жукова и его учеников были опубликованы спустя 20 лет, 14 но не в полном объеме и без авторства Бориса Сергеевича. Так и не вышли запланированные монографии о волосовской, поздняковской культурах и культуре «текстильной» керамики. Имя и труды Б. С. Жукова упоминались в литературе, однако по дотоинству оценить вклад ученого в изучение эпох неолита и раннего металла Русской равнины О. Н. Бадер смог только в 1960-е гг. 15 Памяти учителя он посвятил книгу «Бассейн Оки в эпоху бронзы», замысел которой рождался в их сотворчестве в далекие 1920-е гг...

1 Бадер О. Н. Памяти Бориса Сергеевича Жукова // СА. 1968. № 4. С. 236.

2 См.: Крайнов Д. А. К 70-летию Отто Николаевича Бадера // Памятники древнейшей истории Евразии. М., 1975. С. 6.

3 РОНБФ. Coll. 230.1. Бадер — Тальгрену, 8.12.1929.

4 См. об этих памятниках: Бадер О. Н. Балановский могильник: (Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы). М., 1963. С. 20–37; Он же. Памяти Бориса Сергеевича Жукова. С. 236; Он же. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М., 1970. С. 8, 9.

5 Бадер О. Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. С.10.

6 Жуков Б. С. Теория хронологических и территориальных модификаций некоторых неолитических культур Восточной Европы по данным изучения керамики // Этнография. 1929. № 1. С. 54–77; Joukov B. Les modifi cations chronologiques et locales de la céramique de certaines cultures de la pierre et du métal en Europe du Nord-Est // Eurasia Septentrionalis Antiqua. 1929. T. 4. P. 61–81; Bahder O. Zum Erforschung der neolitischen Wohnplätze im Okatale // Ibid. S. 90–101.

7 См.: Бадер О. Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. С 9.

8 РОНБФ. Coll. 230.11. Жуков — Тальгрену, 6.08.1929.

9 Там же. 15.01.1929.

10 Материалы к доистории Центрально-Промышленной области: 1-е совещание палеоэтнологов Центрально-Промышленной области, 27–29 мая 1926 г. М., 1927. С. 93.

11 РОНБФ. Coll. 230.1. Бадер — Тальгрену, 8.12.1929.

12 См.: Бадер О. Н. Памяти Бориса Сергеевича Жукова. С. 236.

13 Збруева А. В. Пижемское городище // ИГАИМК. 1935. Вып. 106. С. 267.

14 Бадер О. Н. Городища Ветлуги и Унжи // МИА. 1951. № 22. С. 110–158; Он же. Древнее Поветлужье в связи с вопросами этногенеза мари и ранней истории Поволжья // СЭ. 1951. № 2. С. 15–41; Он же. Бассейн Оки в эпоху бронзы; Воеводский М. В. Краткая характеристика керамики городищ Ветлуги и Унжи // МИА. 1951. № 22. С. 159–180.

15 Бадер О.Н. Балановский могильник. С. 21–24; Он же. Памяти Бориса Сергеевича Жукова.

С.В. Кузьминых. Отто Николаевич Бадер и отечественная археология эпохи раннего металла // РА. № 4. 2004. c.142-150

http://docplayer.ru/44391918-S-v-kuzminyh-o-n-bader-kak-issledovatel-epohi-rannego-metalla-udk-929-902-bbk.html

|

|

|

|

|

|

|

|

|

О.Н. Бадер. Бассейн Оки в эпоху бронзы

О.Н. Бадер. Бассейн Оки в эпоху бронзы. АН - СССР. Ин-т археологии. Москва: Наука, 1970

Дорогой памяти

Бориса Сергеевича Жукова —

учителя и друга

Часть первая

Общий очерк культур эпохи бронзы в бассейне Оки

(в которых дан краткий очерк культур эпохи бронзы Волго-Окского междуречья)

Введение

Археологические памятники бассейна Оки сыграли большую роль в формировании представлений о древнейшей населенна и его культуре в Средней России. ПО существу именно здесь для территории нашей лесной зоны были впервые выявлены культуры палеолита и мезолита, неолита и бронзы. Сквозь призму уже сложившихся здесь взглядов русские ученые оценивали затем вновь открываемые древнейшие памятники многих смежных и более далеких территорий лесной зоны в Европейской России и даже Сибири. Отсюда вытекает очень большое значение окских археологических памятников, их периодизации и хронологии, и не только в историографическом, но и в чисто археологическом отношении, потому что окский бассейн необычайно богат разнообразными памятниками древности и занимает центральное положение в лесной полосе Европейской России...

Содержание

Часть первая

Общий очерк культур эпохи бронзы в бассейне Оки

Введение 3

Краткий историографический очерк 4

Природная среда 20

Конец неолита 23

Поселения волосовского типа 26

Фатьяновская культура 43

Балановскяя культура 49

Поселения большекозинского типа и Сейминский могильник 54

Поздняковская культура 59

Абашевская культура 154

Поселения чирковско-сейминского типа 72

Культура с текстильной керамикой 74...

***

Для ясности моих дальнейших положений, я отмечаю, что «неолитической» культурой древней Европы я называю культуру, которой свойственно производство шлифованных каменных орудий и гончарной посуды, как двух совокупно определяющих признаков, отделяющих ее от культуры мезолитического облика, в которой оба или один из этих признаков отсутствуют. Вместе с тем я называю «неолитической» культуру, в которой не представлены металлы, в которой основные категории орудий производства и оружия (топоры и т.п.) еще каменные. Под «энеолитической» — я понимаю каменную культуру, которая знает привозные из меди или бронзы орудия, вкрапленные более или менее сильно в ее инвентарь, и выказывает черты прогрессивного перелома в своем индустриальном, хозяйственном и бытовом облике. Наконец, «металлической» я называю культуру, развивающую собственную металлургию с использованием добываемого на месте или привозного металла - Б.С. Жуков. Теория хронологических и территориальных модификаций некоторых неолитических культур Восточной Европы по данным изучения керамики. «Этнография», 1929(1)

***

Конец неолита

Для того чтобы можно было рассматривать вопрос о происхождении культур бронзовой эпохи, необходимо дать хотя бы краткую характеристику культур того времени, которое им непосредственно предшествовало.

Эта задача упрощается тем, что Окское Поволжье в эпоху неолита целиком входило в территорию неолитических племен с ямочно-гребенчатой керамикой, обитавших здесь по крайней мере на протяжении IV и III тысячелетий до н.э. и занимавших огромную страну от бассейна Оки и Дона до Белого моря. Об этой культуре существует большая литература, в частности и новейшая1. Есть основания полагать, что обширная группа племен, создавшая эту культуру, возникла в Волго-Окском крае на базе местного мезолита, имеющего в свою очередь глубокие корни в местном же палеолите2. Вероятно, в населении окских стоянок с ямочно-гребенчатой керамикой следует видеть предков древнейшего населения центральной части Русской равнины.

Рассматриваемое неолитическое население жило родоплеменным строем, занималось охотой и рыболовством и даже в пределах Окского Поволжья по особенностям материальной культуры подразделялось на несколько локальных групп.

Оседлые поселения располагались преимущественно на первой надпойменной террасе рек, главным образом небольших, и на берегах озер. Кроме оседлых существовали сезонные, промысловые стоянки. Нередко наблюдается локализация поселений отдельными группами, которые можно рассматривать как группы поселений одного рода. Жилища имели вид долговременных круглых полуземлянок с очагами в центре3.

Глиняная посуда была круглодонной, точнее, полуяйцевидной формы и сплошь орнаментировалась небольшими ямками с острым дном, настолько глубокими, что на внутренней поверхности сосудов глина выступала в виде полушарных выпуклостей; кроме ямочного употреблялся зубчатый штамп, вдавления полулунной формы и некоторые другие. К гончарной глине примешивался песок. Описываемой керамике свойственно большое своеобразие, и она легко отличается от любой другой.

Кремневый инвентарь в целом характеризуется техникой отщепов и отличается большим совершенством. Наиболее специфические формы каменных орудий — наконечник стрелы нволистной формы (основное орудие охоты) и шлифованный топор (основное орудие обработки дерева).

На некоторых поселениях сохранилась отлично обработанная кость, в частности костяные гарпуны.

Эта неолитическая культура развивалась в условиях относительно теплого и влажного климата, когда широколиственные леса распространялись не только в окском бассейне, но и гораздо дальше на север и на юг.

Эта культура, несмотря на ее отдаленность во времени, некоторыми авторами расценивается как предковая по отношению к исторически засвидетельствованным угро-финским культурам Северной Европы4. Такая точка зрения никем не оспаривалась и господствует до сего времени. Она аргументируется тем, что древнейшая керамика с текстильными отпечатками на поверхности якобы возникает в Волго-Окской области и севернее в культурах с ямочно-гребенчатой керамикой, что эта керамика неразрывно связана с аналогичной керамикой городищ дьяковского типа начала железной эпохи, а культура этих последних лежит в основе культуры финских племен наших летописей.

Изложенная аргументация неверна. Позднейшие хронологические звенья построенной цепи — от волго-окских финнов через дьяковскую культуру к поселениям с «текстильной» керамикой — выглядят неразрывными, но исходное положение — о возникновении «текстильной» керамики в волго-окской неолитической среде — не подтверждается достоверными фактами. Нет ни одного памятника, где «текстильная» керамика достоверно датировалась бы концом III тысячелетия до н.э. Она возникает во II тысячелетии, и, вероятно, не в начале, а не раньше середины его5, т.е. уже после того, как спокойный ход автохтонного развития неолитического населения с ямочно-гребенчатой керамикой был нарушен вторжением ряда чуждых ему этнических групп.

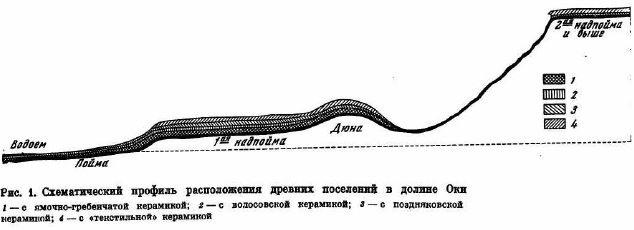

Рис. 1. Схематический профиль расположения древних поселений в долине Оки: 1 — с ямочно-гребенчатой керамикой; 2 — с волосовской керамикой; 3 — с поздняковской керамикой; 4 — с «текстильной» керамикой

Еще в конце 20-х годов, при написании итоговой статьи о больших, пятилетних разведках в бассейне Оки, автором была составлена стратиграфическая схема залегания и последовательности основных культурных напластований стоянок от конца неолита до начала железа, проверенная на многих памятниках; она действительна и в настоящее время (рис. 1). Непосредственно на неолитические культурные слои с ямочно-гребенчатой керамикой наслаиваются слои поселений с керамикой типа Волосова I — Холомонихи; на них лежат поселения с керамикой типа Позднякова, близкой срубной; они же в своем позднейшем, ефановском варианте встречаются и на более высоких террасах, иллюстрируя начавшееся преобладание земледелия в хозяйстве; наконец, позднейшим культурным слоем боровой террасы Оки и дюн на ее поверхности является слой с «текстильной» керамикой, которая, впрочем, встречается уже в составе поздняковских комплексов; на высоких террасах слои с «текстильной» (сетчатой) керамикой преобладают, переходя в культуру городищ дьяковского и городецкого типов. На обследованных мною окских стоянках «текстильная» керамика встречена вместе с ямочно-зубчатой всего пять раз: один раз на Клязьме, один раз на Оке и три раза в Мещере 6. Но на Владычинской I стоянке, обладающей мощным культурным слоем, горизонты с «текстильной» керамикой венчают свиту культурных отложений, тогда как слой с ямочно-зубчатой керамикой составляет ее цоколь; между ними лежит хорошо выраженный слой с преобладанием волосовской керамики; эта последовательность вполне соответствует приведенной выше схеме. Ямочно-зубчатая керамика, таким образом, не смешана с «текстильной», хотя последняя принадлежит к древнему типу и связана с кремневым инвентарем.

Таким образом, тянуть генетическую «цепочку» от окского неолита с ямочно-зубчатой керамикой к утро-финнам нет оснований и от этой теории нужно отказаться. Предки волго-окских финнов появились здесь позднее, как это будет показано ниже. Этническая же принадлежность неолитического населения, выделывавшего ямочно-зубчатую керамику, остается неясной...

О.Н. Бадер. Бассейн Оки в эпоху бронзы. АН - СССР. Ин-т археологии. Москва: Наука, 1970 - 176с.

https://vk.com/doc207444966_438770034

Из глубин палеолита

Рис. 1. Карта европейского Севера, на которой обозначены максимальные пределы валдайского ледника (черная линия сверху), максимальной трансгрессии Каспия (черная линия снизу) и местонахождения северных памятников палеолита. I — стоянки, II— местонахождения, III— пещерные стоянки, IV — палеоантропологические местонахождения. Памятники эпохи среднего палеолита обозначены темными значками, эпохи позднего палеолита — светлыми. 1 — Светиловичи (Каменная Гора); 2 — Хотылево и другие мустьерские местонахождения на Десне; 3 — Супоневская и Тимоновская стоянки; 4—Сходня; 5—Ясаковская стоянка; б — Карачаровская стоянка; 7— стоянка Сунгирь; 8—Костенковские стоянки; 9—стоянки Золоторучье и Алтыново; 10—Ягорба; 11 — стоянка Талицкого; 12—Пещерный лог; 13 — мустьерские местонахождения у Гремячева и Слудки; 14 — грот Близнецова; 15—Медвежья пещера; 16—Бызовская стоянка; 17 — Крутая гора.

...В процессе первоначального заселения Европейского Севера палеолитический человек на востоке продвигался вперед быстрее, чем на западе, что объясняется конфигурацией ледника, рано освободившего Северное Приуралье с его континентальным климатом, неблагоприятным дпя питания ледников. Несколько лет назад геологами Е.М. Тимофеевым и Б.И. Гуслицером и археологом В.И. Канивцом были исследованы верхне-палеолитические и даже среднепалеолитические (мустьерские) стоянки на Печоре, у самого Полярного Круга. Этими открытиями было доказано, что на северо-востоке Европы еще в мустьерское время человек (неандертальского или уже современного типа) успел расселиться до берегов Ледовитого океана. Другое дело — северо-запад, где в Фенно-Скандии находились центры образования и питания ледников. Здесь они задержались значительно дольше, до самого конца плейстоцена и окончательно исчезли только в голоцене. По мере сокращения последнего вюрмского материкового оледенения, занимавшего территорию к западу от полуострова Канина и к северу от Верхней Волги и Средней Вислы, следуя за заселением этих пространств растениями и животными, заселял их и человек. Этот процесс происходил в верхнем палеолите и закончился только в мезолите. Предлагаемая карта (рис. 1) показывает, как древнейшие, еще мустьерские стоянки человека огибают максимальные пределы вюрмского ледника, тогда как стоянки верхнего палеолита приближаются к ним, а затем и переходят их (Алтыново, Золоторучье), когда ледник начал свое отступление на северо-запад.

Проблема первоначального заселения северо-запада Европы в ее современной постановке — еще очень молодая проблема. Пока на юго-восток от вюрмского, валдайского ледника ближайшие к его пределам — это стоянка Сунгирь и более поздние палеолитические памятники, такие, как местонахождение фрагмента черепа человека на р. Сходне в Москве, стоянки Золоторучье и Алтыново на Верхней Волге, а может быть, и недостаточно достоверное местонахождение в устье р. Ягорбы, в г. Череповце (см. рис. 1), где якобы вместе с кремневыми и роговыми изделиями были найдены остатки фауны позднего плейстоцена: черепа мускусного овцебыка, кости дикой лошади и большерогого оленя.

Перечисленные местонахождения так же как и находки отдельных костей животных эпохи плейстоцена, служат лишь вехами в изучении поставленной проблемы. Единственным хорошо исследованным памятником палеолита, освещающим эту проблему, пока является стоянка Сунгирь...

О.Н. Бадер. Человек палеолита у северных пределов ойкумены. «Природа», 1971(5), с.30-39

https://vk.com/doc399489626_528477986

О.Н. Бадер. Человек, его культура и природная среда северного края Европейской Ойкумены в верхнем палеолите

Область, занятую человеком верхнего палеолита на севере Европы геологи обычно определяют как перигляциальную зону вюрмских валдайских, калининских, осташковских материковых льдов. Если взглянуть на карту распространения памятников верхнего палеолита, то легко убедиться, что эти памятники располагаются к югу и востоку от морен максимального распространения вюрмского оледенения, но почти нигде не переходят ее. Исключение представляют собой только единичные местонахождения Верхнего Поволжья (Золоторучье и др.), относящиеся, по Д.А. Крайнову и Л.В. Кольцову, к финальной фазе палеолита, то есть ко времени, когда происходило сокращение площади материковых льдов, а вслед за тем и сдвиги ландшафтных зон на север и запад, в сторону Фенноскандии. Процесс первоначального заселения человеком территорий, занятых вюрмскими ледниками, еще почти не освещен археологическими материалами; но, судя по находкам остатков мамонтовой фауны в Архангельской, Вологодской, Новгородской областях и даже в Ленинграде, это заселение происходило еще в плейстоцене. На севере стоянки Бызовая и Крутая гора подходят к полярному кругу. Палеолитический человек, без сомнения, достиг в своем расселении берегов Ледовитого океана, тем более, что пределы последнего трансгрессировали к югу. В этой связи находка костей белого медведя на Бызовской стоянке, к сожалению, оказавшаяся недостоверной, вполне вероятна (рис. 1).

Рис. 1. Расположение некоторых палеолитических местонахождений Северо-Востока Европы на периферии вюрмского ледникового щита: I — ашельские местонахождения, II — мустьерские местонахождения, III — верхнепалеолитические местонахождения, IV — зона обитания людей во время калининского и осташковского (до фазы его отступания) оледенений, V — максимальные пределы калининского оледенения, VI — максимальные пределы осташковского оледенения. 1 — местонахождение ашельского ручного рубила в бывшей Самарской губ., 2 — Урта-Тубе, 3 — Красная Глинка, Тунгуз и другие местонахождения на Средней Волге, 4 — местонахождения на Десне (Хотылево, Язви, Араповичи, Чулатово-III, Ореховый Лог), 5 — местонахождения на Оке в Калужской, Тульской и Московской обл., 6 — Пещерный Лог, 7 — местонахождения у Слудки и Гремячева, 8 — Усть-Кулом, 9 — Крутая Гора (нижний слой), 10 — Смеловская пещера, 11 —стоянки района Костёнок, 12 — Мезин, 13 — Карачарово, 14 — Сунгирь, 15 — Золоторучье и Алтыново, 16 — стоянка им. Талицкого, 17 — грот Столбовой. 18 — грот Близнецова, 19 — Медвежья пещера, 20 — Крутая Гора (верхний слой)

Расселение людей на север вплоть до океана произошло на северо-востоке Европы еще в мустьерское время, в среднем- палеолите, о чем свидетельствует исследованная В.И. Канивцом двухслойная стоянка Крутая гора на Печоре.

Исходя из указанной карты, поселения людей не подходили вплотную к линии материковых льдов. Видимо, эта собственно перигляциальная зона не имела развитого растительного покрова и фауны млекопитающих и не входила в ойкумену людей эпохи палеолита. Представляются желательными палеогеографические исследования с целью уточнения расположения, ширины и характера ландшафтных зон на периферии материковых льдов и степени пригодности их для жизни людей.

Во время осташковского оледенения на Русской равнине реконструируются суровые зимы со снежным покровом, державшимся более полугода, и температурами января на 8—9° ниже современных. В это время, датируемое по радиокарбону примерно 20 тысячами лет «вдоль южной и юго-восточной окраин Скандинавского ледникового щита протягивалась полоса приледниковой растительности — березовое и лиственничное редколесье, среди которого на соответствующих позициях располагались участки тундровых группировок, а также ксерофильные и галофильные травянистые ассоциации степного облика» (Гричук, 1969). Общий облик ландшафта на краю ойкумены приближался тогда к условиям лесотундр.

Ко времени осташковского оледенения относится большинство верхнепалеолитических стоянок Русской равнины. Для одной из наиболее северных и ранних стоянок — Сунгирской на Клязьме — реконструируется мало облесенный ландшафт с сосновыми и еловыми островками; березы в этих лесках было мало (Сукачев, 1966). Для относящейся к той же поре верхнего палеолита Бызовской стоянки на Печоре по палео-фаунистическим данным реконструируется относительно сухой континентальный, климат - с малоснежными зимами; можно предполагать, что в ландшафте этого района значительное место занимали открытые, мало заселенные пространства (Канивец, 1969).

Несмотря на теплолюбивую флору некоторых стоянок паудорфского-брянского интервала с дубом, грабом и липой, фаунистический комплекс всех верхнепалеолитических стоянок Русской равнины продолжает оставаться холодолюбивым, включая северного оленя и песца. В целом материал, полученный с верхнепалеолитических стоянок северного края европейской ойкумены, определяет природные условия указанных районов как наиболее суровые и требовавшие со стороны человека многостороннего приспособления к ним, развития высокоспециализированных форм материальной культуры (огонь, утепленное искусственное жилище, одежда, хозяйство).

Причиной движения палеолитического населения на север был перенаселение издревле обитаемых территорий и сокращение их охотничьего потенциала. Охотничье хозяйство требует очень больших пространств, и пустынные, но богатые дичью просторы севера во все времена не могли не привлекать обитавших на краю ойкумены охотников, к тому же испытывавших известное давление со стороны их соседей с юга (Окладников, 1966).

Суровые условия Севера требовали от людей высокой степени приспособления к ним и интенсивного развития материальной культуры. Об этом свидетельствуют некоторые из наиболее северных стоянок того времени, расположенных в пещерах и под открытым небом на Десне, Оке, Клязьме, Верхней и Средней Волге, Чусовой, Каме, Печоре…

О.Н. Бадер. Человек, его культура и природная среда северного края Европейской Ойкумены в верхнем палеолите. - Первобытный человек и природная среда. М.: изд. ИГАН СССР, 1974. с.117—124

Рис. 118. Карта некоторых важнейших палеолитических памятников востока и северо-востока Европы

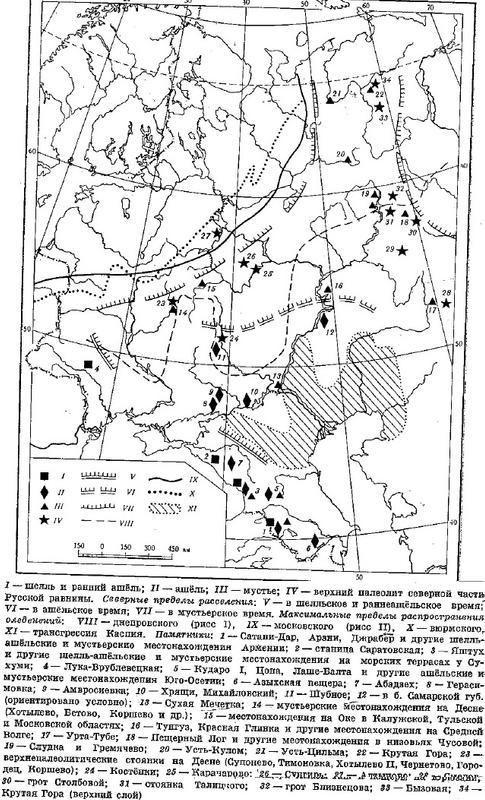

I – шелль и ранний ашёль; II – ашёль; III - мустье; IV -верхний палеолит северной части Русской равнины. Северные пределы расселения: V - в шелльское и раннеащёльское время; VI – в ашёльское время; VII - в мустьерское время. Максимальные пределы распространения оледенений: VIII - - днепровского (рисc I), IX московского (рисc II), X – вюрмского, XI – трансгрессия Каспия. Памятники: 1 - Сатани-Дар, Арзни, Джрабер и другие шелль-ашёльские и мустьерские местонахождения Армении; 2 - станица Саратовская; 3 – Яштух и другие шелль-ашёльские и мустьерские местонахождения на морских террасах у Сухуми; 4 - Лука-Врублевецкан; 5 - Кударо I, Цона, Лаше-Балта и другие ашёльские и мустьерские местонахождения Юго-Осетии; 6 - Аpыхская пещера; 7 - Абадзех; 8 - Герасимовка; 9 – Амвросиевка, 10 – Хрящи, Михайловский; 11-Шубное; 12 - в б. Самарской губ. (ориентировано условно), 13 – Сухая Мечетка; 14 - мустьерские местонахождения на Десне (Хотылево, Бетово, Коршево и др.); 15 - местонахождения на Оке в Калужской, Тульской и Московской областях; 16 - Тунгуз, Красная Глинка и другие местонахождения на Средней Волге; 17 – Урта-Тубе; 18 - Пещерный Лог и другие местонахождения в низовьях Чусовой; 19 - Слудка и Гремячево; 20 - Усть-Кулом; 21 - Усть-Цильма; 22 -Крутая Гора; 23 - верхнепалеолитические стоянки на Десне (Супонево, Тимоновка, Хотылево II, Чернетово, Городец, Корщево); 24 - Костёнки; 25 - Карачарово; 26 - Сунгирь; 27 - Алтыново; 28 - Смеловская пещера; 29 - грот у Каменного Кольца, пещера Ямазы-Таш и пещеры на Юрюзани: 30 - грот Столбовой; 31 - стоянка Талицкого; 32 - грот Близнецова; 33 - Бызовая; 34 - Крутая Гора (верхний слой)

…В эпоху разлитого ашёля, т.е. в начале среднего палеолита, средняя граница расселения проходила по линии от Воронежа на Куйбышев, а в азиатской части СССР включала территорию Казахстана (рис. 118).

Во второй половине среднего палеолита, в мустьерскую эпоху, северные группы неандертальцев, обходя с востока вюрмский щит материковых льдов, продвигались все дальше на север, о чем красноречиво говорят уже многочисленные мустьерские памятники на Десне (Воеводский, 1952; Заверняев, 1961) (рис. 119). На более восточных территориях Русской равнины люди продвигались на север широким фронтом, доказательством чему уже давно служило мустьерское местонахождение у Пещерного Лога в устье Чусовой (Талицкий, 1946). Но в 60-х годах последовали новые изумительные находки: памятники мустьерского типа были обнаружены на Печоре. Основным из них является местонахождение Крутая Гора, в 12 км выше г. Печоры, недалеко от северного полярного круга (рис. 120, 1,2). Здесь горизонт с мустьерскими кремневыми изделиями залегает на глубине около 9 м от поверхности древней речной террасы, в слое галечника (Guslitzer, Kanivets, Timofeyev, 1969). Для подтверждения мустьерского возраста этих изделий крайне важен факт залегания в 5 м над ним хорошо выраженного верхнепалеолитического слоя. Двухслойность археологического памятника на Крутой Горе придает ему ключевое значение для дальнейших исследований палеолита на крайнем северо-востоке Европы, а расположение его выше 65 гр. с.ш. определяет его как наиболее северный палеолитический памятник Европы.

Имеются в бассейне Печоры еще и другие мустьерские местонахождения, но недостаточно достоверные: наиболее богатым из них является Усть-Цильма.

В то же время среднепалеолитические памятники Печоры при взгляде на археологическую карту (см. рис. 118) не выглядят оторванными от других местонахождений той же эпохи в Предуралье и Волго-Камье. К северу от хорошо исследованной мустьерской стоянки Сухая Мечетка на окраине Волгограда располагаются мустьерские местонахождения, связанные с массовым скоплениями ледниковой эпохи; таковы полуостров Тунгуз и Красная Глинка на Волге, Мысы и Пещерный Лог на Каме, в устье Чусовой. К северу от Пещерного Лога в последние годы сделаны новые находки архаичных по технике изготовления палеолитических кремней на Каме у с. Слудки в устье Обвы и у Гремячева, недалеко от устья Вищеры (Бадер, 1971а). Приведенный перечень мустьерских местонахождений (см. рис. 120) обозначает путь, по которому древнейшие люди, видимо еще неандертальцы, постепенно расселялись все дальше на Крайний Север и без сомнения, достигли берегов Ледовитого океана; по всей вероятности это произошло не менее 40 тыс. лет тому назад.

Обозначенный перечисленными памятниками путь расселения мустьерцев из Понто-Каспия вдоль Пра-Камы через Сухую Мечетку, Пещерный Лог и Крутую Гору подтверждается принадлежностью инвентаря Крутой Горы вместе с Сухой Мечеткой и некоторыми промежуточными памятниками к группе классического мустье, с доминированием техники отщепов, лучше всего представленной в памятниках Кавказа.

Интересно, что на северо-западе России мы имеем совсем иную картину. Здесь севернее мустьерских местонахождений у Хотылева и Бетова Брянскои обл. на р. Десне среднепалеолитические памятники отсутствуют (см. рис. 118). Продвижению палеолитического человека на север мешали вюрмские материковые льды.

Кроме уже давно обозначившейся волны переселенцев на север из области Причерноморья и Кавказа, в последнее время обозначился и другой среднеазиатский путь, для которого характерны ашело-мустьерские или раннемустьерские памятники: Кара-Бура (Таджикистан), Урта-Тубе (Южный Урал), Пичуга (Нижняя Волга).

В эпоху верхнего палеолита человечество в северной Европе сохраняло свои территориальные позиции, а в конце плейстоцена, по мере таяния материковых льдов, расширяло их, в особенности на северо-запад. С развитием и общим усложнением культуры в это время на пространствах Русской равнины намечаются территориальные группировки населения, нашедшие свое выражение в оформлении крупных локальных культур. Вдоль северного края ойкумены последние характеризуются своеобразием таких памятников как стоянки верхней Десны, стоянка Сунгирь на Клязьме, стоянка им. Талицкого на Чусовой.

На стоянке Сунгирь люди жили в условиях сурового климата, охотились на мамонтов, северных оленей, песцов и других животных арктического комплекса. Пределы материкового ледника находились сравнительно недалеко от стоянки и уходили далеко на северо-восток к полуострову Канину и Ледовитому океану, к пространствам, свободным от покровных льдов. Здесь можно было ждать находок верхнего палеолита: вюрмские ледники сюда не распространялись, а многочисленные остатки мамонтовой фауны позволили надеяться на открытие следов палеолитических охотников (Замятнин, 1961б). И эти открытия были сделаны и Предуралье, в бассейнах Камы и Печоры.

В 1960 г. была открыта и исследована верхнепалеолитическая стоянка в Медвежьей пещере на средней Печоре (Гуслицер, Капивец, 1965), всего в 1.5 гр. Южнее полярного круга. Верхнепалеолитический возраст обеих стоянок уверенно устанавливается по условиям залегания их остатков, по характеру археологических материалов и составу богатой позднеплейстоценовой фауны (Канивец, 1976).

Таким образом, уже имеются определенные данные о верхнепалеолитическом населении севера Руссой равнины, что отмечается и другими авторами…

О.Н. Бадер. Сунгирь. Верхнепалеолитическая стоянка. М., Наука, 1978. 271с. илл. карт.

2020-04-07

2020-04-07 118

118